阿托伐他汀联合棓丙酯治疗急性心肌梗死患者行急诊PCI的效果及对血清hs-CRP、NT-proBNP水平的影响分析

2019-06-28陆爱民张晓春

陈 蓉,陆爱民,张晓春

(青海省心脑血管病专科医院冠心病二科,青海西宁 810000)

急性心肌梗死是临床心血管类危急重症之一,其主要是冠状动脉持续缺氧缺血致使心肌梗死,严重危害患者的生命健康和生存质量[1]。目前,临床上主要是通过经皮冠状动脉介入治疗法(PCI)对急性心肌梗死患者进行治疗[2]。PCI可以短时间内疏通冠状动脉,使得心肌得到再灌注,梗死面积减小,从而使濒死的心肌得到改善,心功能恢复正常[3]。然而很多心肌梗死患者冠状动脉疏通后,其远端血流仍不通畅,导致冠状动脉复流缓慢,严重者无复流[4]。本研究对行急诊PCI的急性心肌梗死患者采用阿托伐他汀联合棓丙酯进行治疗,观察血清超敏C-反应蛋白(hs-CRP)、N-末端脑钠肽前体(NT-proBNP)水平,并探讨治疗效果。

1 资料与方法

1.1一般资料 本研究收入2015年1月至2017年9月于本院行急诊PCI的急性心肌梗死患者100例,将研究对象按照收治时间进行编号并采用随机数字表法分成对照组和观察组,每组50例。其中观察组,男30例,女20例,年龄45~78岁,平均(67.3±15.7)岁,合并高脂血症25例,合并高血压24例,吸烟史30例;按照血管病变数量分类:1支18例,2支19例,3支13例;患者住院到球囊扩张历时(D-B)(63.2±17.5)min。对照组中,男28例,女22例,年龄46~79岁,平均(67.7±15.2)岁,合并高脂血症23例,合并高血压27例,吸烟史29例;按照血管病变数量分类:1支17例,2支20例,3支13例;患者住院到球囊扩张历时(D-B)(63.5±17.3)min。两组患者在性别、年龄、并发症、病变血管数、D-B时间等一般资料上差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2入组及排除标准 入组标准:(1)患者年龄未满80岁并通过急性心肌梗死诊断标准得到确诊;(2)患者没有并发急性机械病症,包括急性支架腔内血栓、血管栓塞、血管壁夹层、内膜下扯损等。排除标准:(1)患者存在急性左心衰,心率低于50次/分钟,收缩压低于90 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa);(2)患者高度房室传导滞停或心动严重过缓,行介入治疗时没有起搏器维持。

1.3方法 对照组采用单纯阿托伐他汀(北京嘉林药业股份有限公司)进行治疗,剂量为20 mg;观察组在对照组的基础上联合棓丙酯进行治疗,于患者行PCI术后静脉滴注棓丙酯注射液,给药量为250 mL 0.9%氯化钠溶液中含有180 mg棓丙酯注射液,一天一次,以10 d为一疗程。

1.4观察指标 本组研究中在治疗结束3个月时对治疗临床疗效进行评估,共包括显效、有效和无效3项,其中显效:临床症状完全改善,且心肌标志物检测结果属于正常水平;有效:心肌标志物肌钙蛋白I<0.1 ng/mL、肌钙蛋白T<0.3 μg/L、肌红蛋白12~75 ng/mL、肌酸激酶同工酶0~18 U/L水平基本正常,且胸痛症状改善;无效:患者胸痛症状无明显变化,甚至出现并发症加重,病情反复;(显效+有效)/总例数×100%计为总有效率。术后1周对心功能进行评估时行心电图检查,测量左室收缩末期容积(LVSDV)、左室舒张末期容积(LVEDV)并计算患者左室射血分数(LVEF),LVEF=(LVEDV-LVSDV)/LVEDV。术后1周时对患者行6 min步行试验检查,计算患者6 min内行走距离,若行走中出现胸闷、胸痛、气虚、心律失常等则适当减速慢行或终止试验。治疗前及术后3个月时采集患者空腹静脉血,采用酶联免疫吸附法检测血中hs-CRP及血浆中NT-proBNP水平,所有试剂盒均购买自联科生物科技有限公司,并采用Thermo全自动酶标仪对吸光度进行检测。治疗过程中记录两组患者出现的不良反应。

2 结 果

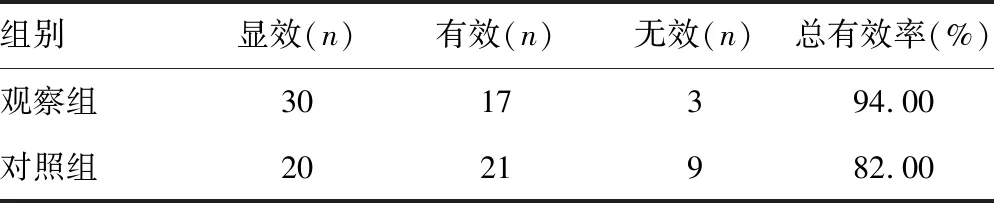

2.1患者临床疗效调查结果 本组研究结果显示,观察组和对照组治疗总有效率分别为94.00%和82.00%,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 患者临床疗效调查结果

2.2术后两组LVEF及6 min步行距离 本组研究结果显示,观察组LVEF及6 min步行距离均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),详见表2。

表2 术后两组LVEF及6 min步行距离

2.3患者血中hs-CRP及NT-proBNP水平检测结果 本组研究结果显示,治疗前两组hs-CRP及NT-proBNP水平差异无统计学意义(P>0.05),治疗后两组hs-CRP及NT-proBNP水平均显著降低,差异有统计学意义(P<0.05),且治疗后观察组hs-CRP及NT-proBNP水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),详见表3。

表3 患者hs-CRP及NT-proBNP水平检测结果

2.4治疗后不同血管病变数量患者hs-CRP及NT-proBNP水平检测结果 本组研究结果显示,随着患者血管病变支数增加,治疗后患者hs-CRP及NT-proBNP水平均随之增加,差异有统计学意义(P<0.05),且相同血管病变支数观察组患者血中hs-CRP及NT-proBNP水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 不同血管病变数量患者hs-CRP及

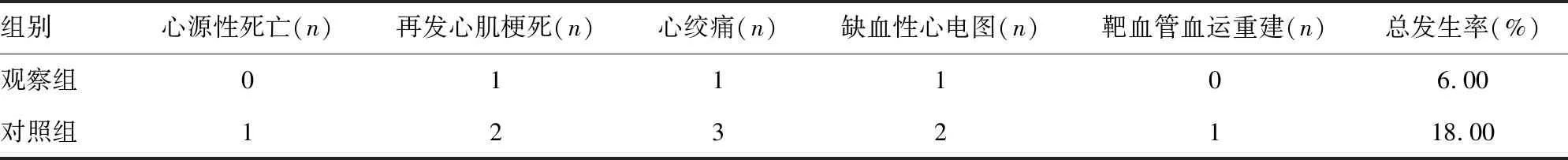

2.5患者不良反应调查结果 本组研究结果显示,观察组患者治疗后不良反应总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 患者不良反应调查结果(n=50)

3 讨 论

有研究指出,目前临床中在对急性心肌梗死患者采用PCI治疗后仍有患者需要开通闭塞冠状动脉,但由于存在心肌缺血,仍有部分患者可能出现无复流现象[5]。有研究指出微血管痉挛、组织水肿、内皮细胞损伤、氧自由基产生、冠状动脉循环再灌注损伤等因素均与无复流现象密切相关[6-7]。有研究结果显示,采用PCI治疗后其无复流发生率约为0.6%~14.0%;其中心肌梗死患者为2.4%~14.0%[8]。相较于心肌充分复流患者,PCI治疗易导致无复流患者心肌梗死出现恶性心律失常、充血性心力衰竭、心源性猝死,并对患者心功能产生严重不良影响[9]。心肌梗死急性发作期缩血管物质增加及血小板激活可能对急性心肌梗死患者PCI术后心功能和微循环产生影响,因而临床中如何有效实现扩张微循环和抑制血小板聚集达到改善心功能日益成为临床中亟待解决的问题[10]。

hs-CRP是机体内重要的非特异性炎性反应敏感标志物,是预测心血管疾病的十分常见且敏感的炎症指标[11]。有研究发现,hs-CRP通过与配体结合将激活补体系统经典途径,损伤血管内膜,并可促进单个细胞释放大量的组织因子,促进血栓的形成,加重患者病情[12]。大量研究结果显示,在急性心肌梗死患者血清中可见明显的C反应蛋白(CRP)水平异常增高,且CRP水平与患者病情严重程度呈正相关关系[13]。proBNP与体内BNP呈明显等摩尔分泌,但proBNP生物半衰期明显高于BNP,且血流动力学和激动神经系统改变对其影响较小,此外proBNP具有更好的生物稳定性,在临床中应用价值更高[14]。有研究指出,在急性心肌梗死患者体内,proBNP与其病情密切相关,可作为早期诊断、评估预后质量的重要指标之一[15]。

本组研究结果显示,采用阿托伐他汀联合棓丙酯对急性心肌梗死患者治疗后可有效提高行PCI治疗临床疗效,并改善患者血中hs-CRP、NT-proBNP水平。在使用阿托伐他汀治疗急性心肌梗死的同时联合棓丙酯治疗时,可起到抗氧化剂作用,抑制血栓素A2及前列腺素H2的合成,并阻滞体内环氧化酶催化反应,进而起到抗血小板聚集作用,有效提高临床疗效。此外,一般情况下随着患者病变支数的增加提示患者病情加重,导致患者血中hs-CRP、NT-proBNP水平异常升高,采用阿托伐他汀联合培丙酯治疗后可有效改善患者病情,且患者病情越轻,其hs-CRP、NT-proBNP水平改善程度越明显,因而患者病变支数越低,其血中hs-CRP、NT-proBNP水平越低。

采用阿托伐他汀联合棓丙酯对行急诊PCI急性心肌梗死治疗患者干预后可有效提高临床疗效,并改善患者血中hs-CRP、NT-proBNP水平。但本组研究临床样本数较少,有待后续扩大临床样本数深入研究。