中国及“一带一路”沿线典型国家贸易隐含碳转移研究

2019-06-25孟凡鑫苏美蓉胡元超夏昕鸣杨志峰

孟凡鑫 苏美蓉 胡元超 夏昕鸣 杨志峰

摘要 贸易将生产和消费连接起来,商品消费地可通过产品的跨地区调入,将与生产相关的碳排放与实际消费相分离,产生贸易中隐含碳排放转移的问题。本文基于多区域投入产出方法(MRIO),采用投入产出链接技术,将中国降尺度到30个省份(含4个直辖市),建立了“区域-国家-全球”多级尺度嵌套模型及相应的环境卫星矩阵数据库,评估了中国各区域及中国对“一带一路”沿线典型国家商品和服务贸易中的碳排放,并对双边贸易隐含碳排放的区域和行业流向进行分析。研究发现,中国在与“一带一路”沿线典型国家进行贸易时,国内生产碳排放大于国内消费碳排放,是隐含碳净出口国,属于隐含碳的“国内承担、国外消费”模式。韩国、印度是中国隐含碳的主要出口国家,俄罗斯是主要隐含碳进口国。在中国内部,沿海、东北、内陆、西北及西南地区的进出口贸易隐含碳依次减少,隐含碳排放平衡性具有区域差异性。中国对“一带一路”沿线典型国家贸易隐含碳行业结构的分析结果显示,公用事业(电力、热力和燃气)是最大的隐含碳净出口部门,建筑业是最大的隐含碳净进口部门。研究结果识别了中国与“一带一路”沿线国家贸易隐含碳排放的关键地区和关键部门,可为宏观层面制定低碳策略提供定量决策和理论支持。

关键词 投入产出分析;隐含碳排放;进出口贸易;一带一路

中图分类号 X321 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2019)04-0018-09 DOI:10.12062/cpre.20180919

近年来,“一带一路”倡议从理念转化为行动,全球开放性进一步推动全球贸易与合作,隐含环境影响在中国与“一带一路”沿线贸易国家之间,伴随着大量商品和服务的交换,发生区域间转移[1]。从消费者责任的视角来看,消费是生产的驱动力,消费者应该承担生产过程中的环境负担,如果环境负担由另一区域的生产者承担,则认为环境负担发生了区域间转移,属于隐含环境负担转移模式[2]。

中国作为世界第一大贸易国和温室气体排放国,有相当一部分碳排放是源于生产出口商品的加工贸易[3]。对于中国与“一带一路”沿线国家间贸易隐含碳的转移研究,已得到学者关注[4],而对于国内分区域的隐含碳在“一带一路”沿线的转移模式探索,尚处空白。作者在研究中发现,“一带一路”国内节点城市单位GDP碳强度从东部沿海到西北地区呈递增趋势,与区域能源供需现状及贸易结构相关,通过产品的进出口贸易,呈现了隐含碳排放从“一带一路”东部向中西部转移的格局,影响了国内隐含碳排放的区域格局[5]。因此,探索中国及国内分区域对“一带一路”沿线典型国家的贸易隐含碳转移模式,对于绿色“一带一路”建设非常重要。

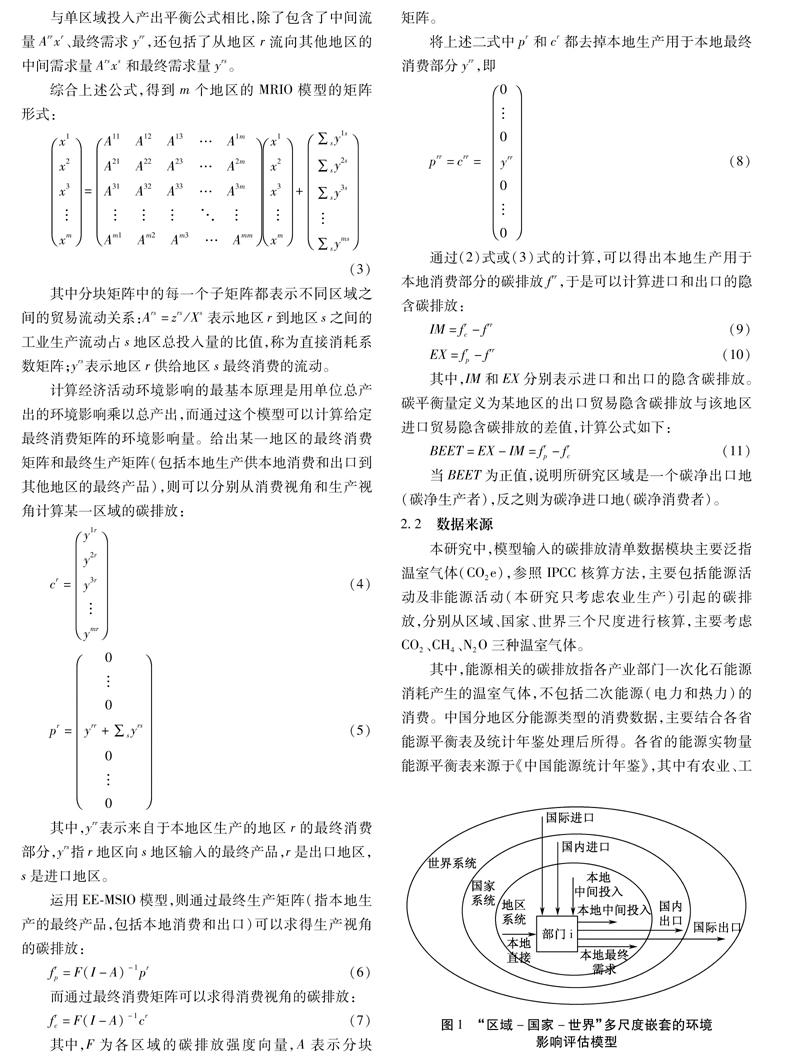

本研究基于多区域投入产出方法,采用投入产出表链接技术,将中国区域间的投入产出表与世界地区间投入产出表进行链接,建立“区域-国家-世界”多级尺度嵌套的投入产出模型,精准追踪“一带一路”倡议下隐含碳在国内地区、国家及全球区域尺度上的流动及转移路径,试图探索中国及国内分区域与“一带一路”沿线典型国家之间,隐含在产品和服务贸易过程中的碳排放流动格局。具体来说,拟回答以下三个问题:“一带一路”沿线典型国家最终需求拉动的中国及国内各区域的隐含碳排放有多少?中国哪些区域是这些隐含碳排放最主要的来源地及目的地?在区域隐含碳流动格局背后的重点驱动产业有哪些?在中国与“一带一路”沿线国家的双边贸易快速增长的背景下,回答这些问题可为“一带一路”沿线国家和国内地区的低碳建设、碳减排策略以及构建绿色供应链提供科学依据,具有重大的现实意义。

1 文献综述

国际贸易碳排放问题受到研究者和政策制定者的广泛重视[3,6]。投入产出分析是量化评估贸易隱含碳的重要方法[7-8],既能提供一个实体消费活动的生命周期碳排放信息,又能量化生产与消费隐含碳排放的相互依存关系。投入产出分析用于贸易隐含碳的研究主要分为三类[9]:单区域投入产出(Single Region InputOutput,SRIO)模型、双边贸易投入产出(Bilateral Trade InputOutput,BTIO) 模型以及多区域投入产出( MultiRegion InputOutput,MRIO)

模型。具体而言,早期研究常用的SRIO模型,常基于“进口替代效应”假设,核算一国或地区与所有贸易伙伴整体的贸易隐含碳,这种同质性假设无法反映进口产品的具体来源,而不同来源地技术水平的差异性对进口贸易隐含碳核算结果会产生很大的不确定性[10-11]。BTIO模型主要用于核算双边贸易隐含碳,由于考虑具体贸易伙伴国,不存在国内技术假设引起的结果误差,但是该模型未考虑进口产品中作为中间投入部分[12]。现有研究中较为常用的MRIO模型,不仅考虑了技术异质性,即不同地区的生产技术并不相同,还将进口产品分为中间投入和最终需求两部分,使计算结果更为准确。随着近年来《中国多区域投入产出表》的陆续编制与发布[13-14],以及多种全球投入产出数据库的开放[15],研究者基于可获取的MRIO数据资源,广泛开展中国区域间及全球国家间的贸易隐含碳转移研究[16-18]。

“一带一路”倡议在促进全球经济繁荣的同时,随着沿线国家大量基础设施的建设,对中国高耗能产业的需求也会增大,很可能会增加温室气体排放,这主要是由于能源结构中新能源占比较小,这些增长的能源大多由煤炭等高碳排放的传统能源供应[1]。国内学者针对“一带一路”大背景下的碳排放话题,阐述了绿色发展的重要性并进行战略思考[19-20],建设性地提出了气候变化工作的新方向和国际合作的建议[21-22],也提供了地区案例的绿色经济发展经验[23-24],取得了多方面的重要进展。目前的定量研究集中在碳排放量和排放效率的评价[23,25]、绿色发展水平的评价[20],较少有综合分析中国与“一带一路”沿线国家进出口贸易关系的隐含碳排放研究。李清如[4]运用GTAP数据库,构建了世界140个国家和地区的经济贸易关系,并运用MRIO方法分别分析了中国和日本与“一带一路”沿线国家之间的贸易隐含碳差异及其影响因素,揭示了中国贸易隐含碳由净进口转变为净出口的转变过程。本研究在此基础上,精准追溯了中国及国内分区域与“一带一路”沿线典型国家的进出口贸易隐含碳的来源和去向,并进一步分析隐含碳在中国分区域和行业尺度上的分布格局,识别其排放热点。