品牌建设之浅见

2019-06-24李婷婷

李婷婷

(安徽省质量和标准化研究院,合肥 230051)

1 品牌定义与相关名词

1.1 品牌定义

“品牌”的英文单词Brand,源自古挪威语brandr,意思是“打上烙印”。将Brand 译成“品牌”源于台湾,20 世纪90 年代后西方学术界和企业对“品牌”的研究和实践更趋重视,企业建立以“品牌资产”为中心的理论和营销战略成为当时的趋势[1]。相比之下,中国对“品牌”的理解较为狭窄,有的将其解释为“商品的牌子”,有的则解释为“商品的名称”,还有的将“品牌”解释为“一种产品(企业)区分另一种产品(企业)的标志”。

2018 年我国工业和信息化部发布的QB/T 5256《品牌培育管理体系实施指南 轻工行业》、SJ/T 11726《品牌培育管理体系实施指南 电子信息行业》、JB/T 13549《品牌培育管理体系实施指南 机械设备制造业》、FZ/T 01142《品牌培育管理体系实施指南 纺织行业》、JC/T 2471《品牌培育管理体系实施指南 建筑材料行业》、HG/T 5326《品牌培育管理体系实施指南 石油和化学工业》、YD/T 3313《品牌培育管理体系实施指南 通信行业》7 个行业标准中对“品牌”定义如下:“为企业带来溢价、产生增值的无形资产。其载体是用以与其它竞争者的产品相区分的名称、名词、符号、设计等,或者它们的组合。在本质上代表企业对顾客及其他相关方所提供价值的一贯性承诺。”

1.2 相关名词

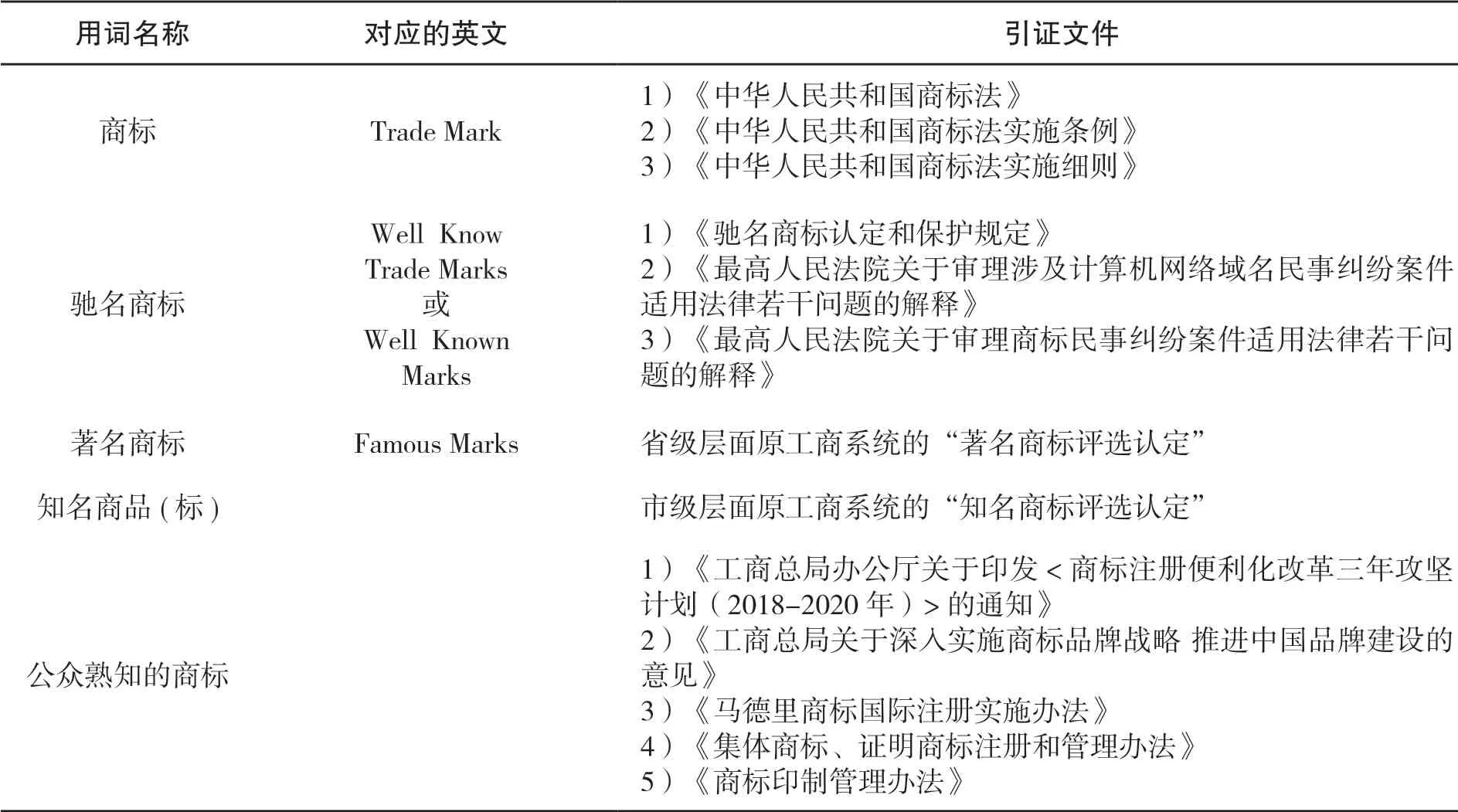

与品牌相关的常见用语有:商标、知名商标、著名商标、驰名商标、公众熟知的商标;名牌、名牌产品、中国名牌;著名品牌、知名品牌、国际品牌等[1]。其中,仅“商标”“名牌”的用语就有多种。以名词“商标”为例,我国正式的法律文本和政府文件中常见的引证,以及对应的英文,如表1 所示。

表1 目前有关商标的用语和引证文件

2 品牌的内涵和特点

品牌最持久的内涵是其价值、文化和个性;品牌是一种商业用语,品牌注册后形成商标,企业即获得法律保护拥有其专用权;品牌是企业长期努力经营的结果,是企业的无形资产。[2]

2.1 “品牌”的内涵

现代品牌的内涵是综合性的,主要包括以下六个要素[2]:

(1)属性:品牌代表着特定商品的属性,这是品牌最基本的含义;

(2)利益:品牌不仅代表着一系列属性,而且还体现着某种特定的利益;

(3)价值:品牌体现了生产者的某些价值感;

(4)文化:品牌还附着特定的文化;

(5)个性:品牌也反映一定的个性;

(6)用户:品牌暗示了购买或使用产品的消费者类型。

2.2 “品牌”的特性

品牌主要有以下三个特性:

(1)识别性:有企业自己的Logo,与企业文化相关联,以文化为灵魂;

(2)品质性:品质是品牌的核心,是赢得顾客满意、忠诚和口碑的根本;

(3)关系性:实质上是顾客对品牌的偏好和忠诚,其使品牌具有溢价能力。

3 商标、名牌与品牌的关系

3.1 “商标”与“品牌”

“商标”在世界知识产权组织(WIPO)官方网站上的定义是:将某商品或服务标明是某具体个人或企业所生产或提供的商品或服务的显著标志。

“商标”与“品牌”的关联度较高,“商标”承担着“品牌”的法律保护和品牌传播的基本识别功能,但这两个功能只能覆盖现代品牌管理的一部分,如“品牌个性、品牌管理”都在商标的范畴之外。虽然目前由于行政管理的原因,国内有一种用“商标”代替“品牌”的趋向,但从实际内涵来说,商标的概念范畴小于品牌。

3.2 “名牌”与“品牌”

“品牌”是“名牌”的基础和前提,两者最大的区别在于:“名牌”忽略了“产品或服务的知名度”之外的其它品牌要素,而品牌不仅包含知名度,还包含品牌的忠诚度;“名牌”的优势在于可以主动引导消费者,提升其对品牌的忠诚度。从国际运行惯例来看,在采用品牌概念时,多以品牌分类来避免概念及范围模糊的问题,例如以“国际品牌”“国家品牌”“区域品牌”来区分品牌的强弱程度。从媒体采用来看,“名牌”与“品牌”的关联度较高,“名牌”占使用的首位,“品牌”也开始逐渐采用。

4 商标、名牌与品牌的发展现状

提起商标、名牌与品牌,就不得不提及大家耳熟能详的“驰名商标”“著名商标”“知名商标”“名牌产品”“知名品牌”等我国政府评选出的各类称号。这些令人眼花缭乱的评定活动,客观而论,不乏良好用意:一方面鼓励企业争先创优,树立品牌意识;另一方面引导消费,营造良好的市场竞争环境。尤其是在市场经济起步阶段,这种评定自有其必要性,也发挥过积极作用,可以算做一种有益的尝试。[3]比如1991 年,茅台、五粮液、青岛啤酒、海尔等获评首批“中国驰名商标”,并在人民大会堂进行了颁奖,这些“官方认证”的产品和品牌既建立起了消费者的信任感,也为所有企业视为标榜。然而随着市场经济发展,这种以政府公信力为产品质量做担保的官方评定行为,越来越凸显出弊端,如评定的公平公正难以保证,可能导致弄虚作假乃至权力寻租;政府的职责是市场监管,而不是参与品牌竞争,评定行为扭曲了政府与市场的关系,是政府对微观经济的干预;这种评定相当于政府为企业“背书”,一旦相关品牌出现问题,势必连累政府部门的公信力,还可能会造成法律风险;静态的评定无法跟上动态的产品品质;评定活动让相关品牌获得巨大竞争优势,对于其他品牌却构成了一种不公平竞争,等等。

有鉴于此,2017 年11 月1 日,全国人大法工委曾向有关地方人大常委会发出《关于印发对有关著名商标制度地方性法规的研究意见的函》,要求对有关著名商标制度的地方性法规予以清理,适时废止;并于2018 年2 月8 日再次向吉林省、安徽省、重庆市、四川省、甘肃省、长春市、吉林市发放督办函,要求尽快落实清理、废止地方著名商标条例的要求。2018 年11 月7 日,为进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用,减少政府对微观经济活动的直接干预,国家市场监管总局印发《关于开展名牌评选认定活动清理工作的通知》,针对由各级市场监督管理部门直接或间接组织实施的,面向各类市场主体的,围绕品牌进行评选认定,并授予“名牌产品”“知名品牌”等各类称号的活动开展清理工作,明确要求停止评选认定活动,并对有关文件进行清理和修订。目前,“国家名牌”“知名品牌”“驰名商标”等相关词语在市场行为中已处于停用状态。

需要特别注意的是,取消名牌评选,并不等于不要打造名牌,更不等于不要品牌建设。恰恰相反,经济从高速增长到高质量发展,迫切需要更多以优质产品为基础的名优品牌作支撑。今日之中国,品牌建设的重要性更胜以往,它既是一家企业的核心竞争力所在,某种程度上也是一个国家的国际竞争力所系。相对于很多发达国家,中国能在世界上叫得响的名牌还太少。即便是在国内,现在的品牌建设情况也与公众的预期有很大落差。如何做好品牌建设?靠政府搞评选给企业“背书”,显然不行。做好监管,守住底线的同时,让市场发挥决定性作用,才是符合经济规律的选择。[4]

5 加强品牌建设的对策建议

5.1 树立品牌建设的正确认识

什么是品牌?政府不评选,各类民间机构说了也不算,这个评议权在消费者手上。政府在品牌建设过程中应发挥好引导作用,建立规则和做好监督,而不是直接参与评价。叫停鱼龙混杂的评选,堵住权力寻租的空间,杜绝真假莫辨的炒作,让市场对产品进行自发选择,才是品牌建设的正确方向和初衷。只有消费者普遍认可的产品才是好产品,只有信誉良好、让消费者放心的品牌才是真品牌。取消名牌评选实际上再次明确了企业品牌建设的基本方向:心无旁骛发扬“工匠精神”,以品质赢得消费者信任,打造老百姓信得过的真正品牌。[4]

5.2 建立品牌建设的新机制

纵观由政府主办的评优和名牌评价由盛转衰的现状,建立品牌建设的新机制是品牌建设首要而紧迫的任务。完全以政府信誉为企业的产品和质量担保不仅损害了政府形象,不利于政府依法行政,而且还存在廉政风险。因此,应积极推进政府职能转变,由运动员转变为裁判员,建立品牌建设的新机制。政府应将品牌建设的工作重心转到政策制定与落实上,重点抓市场规则、抓营商环境、抓监管制度,为企业发展营造良好环境。通过加强质量基础设施建设,为提升品牌影响力夯实质量基础。进一步发挥企业作为品牌建设主体的作用,深化“企业产品和服务标准自主声明公开和监督”等制度建设,在市场竞争中产生被消费者认可的品牌。明确政府职能边界,鼓励与政府完全脱钩的行业协会等遵循市场竞争规律开展相关工作,政府部门要做好引导和监督。

5.3 营造品牌建设的共建局面

以产业聚集区为重点,开展知名品牌创建,做大企业品牌,做强区域品牌,形成企业品牌和区域品牌相互促进的格局。引导企业提升产品和服务质量,加强标准体系建设,形成自己独有的比较优势,增强品牌的竞争力。通过“质量月”“认证日”“标准日”“计量日”等活动,加大品牌培育和宣传力度,提高自主品牌影响力和认知度。适当发挥社会团体和中介组织的作用,建立专业化、技术型的第三方社会评价机构,推进品牌的发展与建设。最终形成政府部门、行业协会、企业和消费者等多方主体积极参与品牌建设与创新的局面,促成品牌的高质量可持续发展。