神性的空间

——观看安尼施·卡普尔展随感

2019-06-24何鑫清华大学美术学院2015级硕士研究生

文/图:何鑫 清华大学美术学院2015级硕士研究生

第一次知道安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)是在大三的雕塑创作课上,任课老师给我们这些刚刚接触“创作”的学生介绍了一批当时在欧美备受追捧的艺术家,其中就有卡普尔。

诚实地讲,隔着昏黄的投影去观看卡普尔的作品,我很难被吸引,除了老旧投影设备暗淡的显像效果,以及临近中午因饥饿引起的脑供血不足,那些作品本身拉伸的线条和往内凹陷的黑洞也吸引不住我的视线,课后我只记住了一些鲜艳的红色和《云门》(Cloud Gate)绝妙的抛光技术。说来很惭愧,也许是因为我仍未脱离对具象艺术中细节的过度关注,也许是因为我仅仅被鲜艳的颜色吸引,总之在我最初的印象里,卡普尔的作品只留下了浅显、琐碎的一些记忆,至于它背后深奥的表达,我没有再去感受的兴趣和能力。

在观展中,给我留下最深印象的是卡普尔室内陈列作品的“大体量”和“大体量”带来的心理感受,更准确一点地界定,应该是在室内陈列的艺术品范畴中的“大体量”(本次展览展出的艺术家作品也涉及公共环境中的创作,遂在此处注明并加以区分。公共环境中的艺术品体量往往特别巨大,创作的出发点及目的也与室内陈列的作品有所区别,应该把它们二者的体量尺度分开来看)。体量的大小不仅仅是视觉层面上的感受,在相同大小的空间中,更大体量的作品往往带给观众更大的心理冲击。

作品《致心爱太阳的交响乐》(Symphony for a Beloved Sun)被放置在观众最先目及的位置,它是本次展览中体量最大的作品。巨大的红色圆盘象征太阳,耸立在美术馆一层大厅中央,圆盘的四周是规律滚动着的传送带,它们不断将红色蜡质“砖块”传送向“太阳”,然后这些“砖块”又会在传送带的尽头坠落,周而复始有规律地运动着。站在作品下,凝视一会儿,我的心里竟升腾起一丝肃穆和悲伤。肃穆可能来自一段时间的凝神仰视,加上作品体量与展厅之间的视觉关系,看得久了有种身在庙宇、教堂的错觉,反正场域中弥漫着一种疏离和威严,冷冰冰的,让我的心只能发沉。悲伤完全归于“砖块”的坠落,它们充满宿命感地向“太阳”前进,被向上输送又被垂直摔下,总能让人联想起不能顺遂的、皱巴巴的人生。在巨大的作品前,我始终是渺小的,它庞大的体量自然而然散发出的气氛压迫着我,很明确地浇灌进我的眼睛和耳朵,直冲冲地戳进我的心。

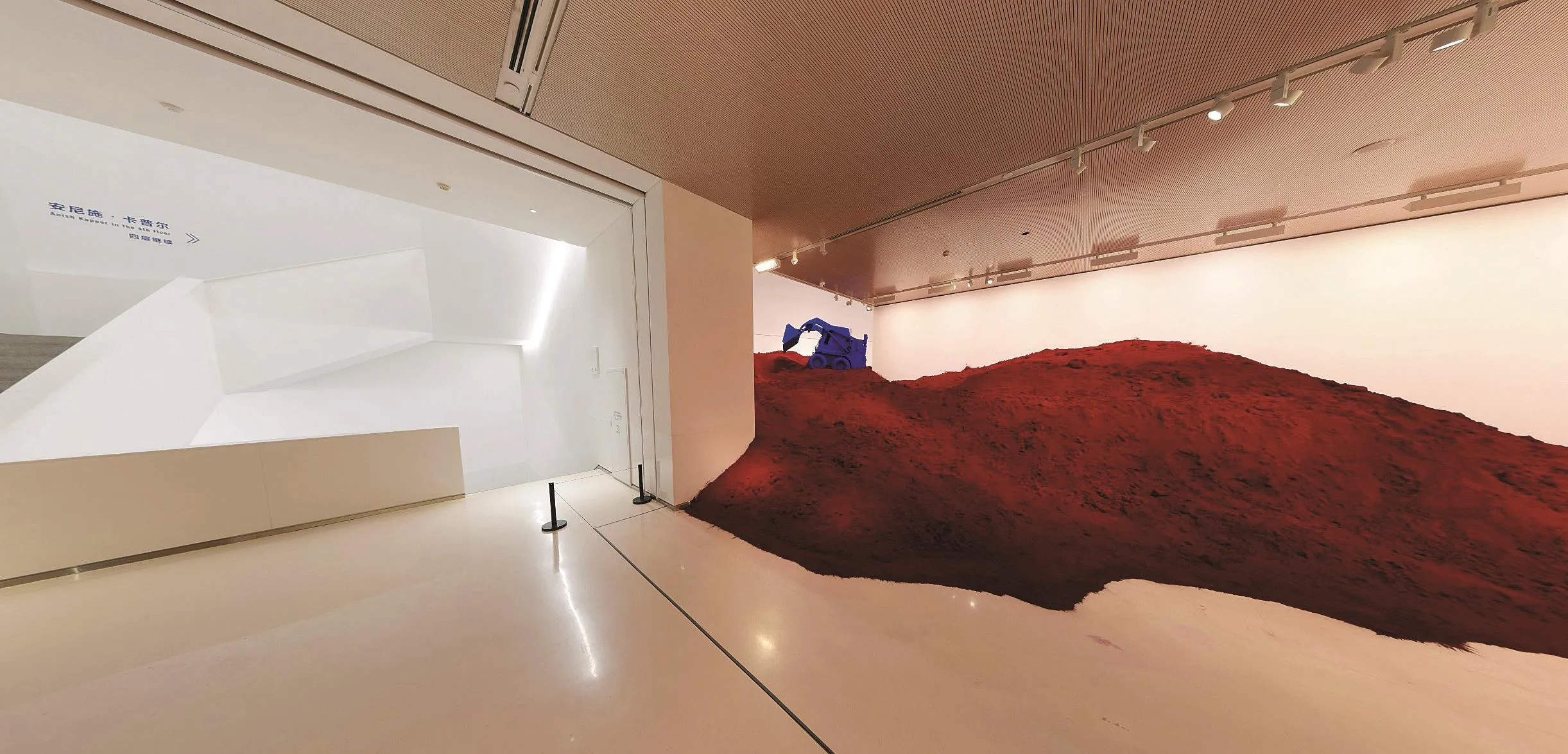

卡普尔对作品体量与展厅之间的关系把握得尤为纯熟。我能想到最恰当的例子,该是本次展览中的作品《我的红色家乡》(My Red Homeland),它以圆形轮廓铺展开来,与展厅的墙壁几乎黏在了一起,作品中央的机械臂会旋搅动四周红色的蜡泥,使之不断翻滚出迥异形状,作品跋扈地占据着我的视野,它不管不顾地摊开在那儿,让展厅变得紧张又逼仄。因为我观展时作品并没有通电,所以遗憾无法看到机械臂运动中的样子,不过不难想见,当25吨红色蜡质材料堆在几乎占满整个展厅的圆形开口容器中,并被一根冰冷坚硬的机械臂不断搅动时,这些“血块”在有规律地、嘎嘎作响地运动中形成怪异又黏稠的奇妙景观。在被分离又被融合中,“血块”展露出扭曲而撕裂的痛苦,卡普尔将这一切都坦白地叙述给观众,就像一把塔瓦弯刀挥向观看作品又无从逃避的每个人。

展览海报

前段时间我听了物派艺术家李禹焕先生的讲座,其间他提到一个富有哲学意味的艺术观点,大意是“人类的身体不仅属于自己,也属于世界,能够抵达人类身体的艺术,也就抵达了世界”。他在探讨自己对好的艺术的理解,我想,把这句话放到对卡普尔作品的评价中也合适,充满神性体悟的作品跨越了不同文化语境的人群,无需过多了解卡普尔和印度的背景,也能被作品本身传递的氛围打动。

观展后,我有一点开心和两个问题,一点开心来自本次展览展出的大量卡普尔作品小稿,它们大多属于公共环境作品(因为这些作品无法被放进美术馆展示),是卡普尔对创作思考过程的见证。观看这些类似建筑三维模型样的稿子,观众可以明确知道艺术家在创作作品时预期的体量、放置的环境与内部的结构。在我看来,大量小稿的呈现提供了窥探艺术家创作过程的一个真实侧面,它们诚实又详尽,让观众对于卡普尔的所作、所思有迹可循。小稿上的笔记、模型连接处翘起的胶条和涂抹不均匀的颜料,无不透露着一股人味的温度,这些有温度的细节与卡普尔作品完成后冰冷的模样形成了反差,给展览平添了一份趣味。

将成为奇特单细胞个体的截面体

致心爱太阳的交响曲

我的红色家乡

远行

而两个问题我想要分开讨论。

首先是“为什么能动的作品不能动?”它也可以延伸成“为什么需要用电的作品不通电?”

这是我在不同展览中经常遇到的现象,它看起来可以解决,却好像总也解决不了。当一个本应运动着的作品以静态的形式呈现(或者只有开幕式当天是运动着的),它就失去了一半的灵魂(如果是用多媒体展示的作品,在不通电的情况下,它的灵魂为零),“无精打采地杵着”既不符合艺术家创作时的预想,也不能提供给观众完整的视觉体验。

可以理解的是,布展过程受制于展厅环境、作品运输等诸多因素限制,但看到能动的不能动,心中还是难免遗憾。如若再去把这遗憾细细推敲,心中不免生出“自己没被尊重”的矫情,“艺术家没被尊重”的不平,转念一想,也许策展人心中也因为这“不完整”的遗憾而遗憾。显然,微弱的理解不能化解三方的遗憾,在越来越多的艺术作品依赖于先进技术展示的大背景下,如何去平衡客观条件与完整呈现之间的矛盾,是一个需要策展方不断思考、完善的问题。

艺术家小稿1

艺术家小稿2

艺术家小稿3

艺术家小稿4

另一个问题是“应该如何更好地理解艺术家的作品?”

我们应该如何更好地理解艺术家的作品,是一个更广泛、高深的问题。影响艺术家作品的因素有很多,观众除了自己去查询了解艺术家及其作品的相关背景外,在展览中是否有新的途径去获取相关信息?其实“文献展”的形式已经迈出了一步,艺术家对于艺术创作的叙述以文字的形式穿插在展览始末,这在一定程度上有助于观众理解艺术家的想法。此外,策展环节是否还可以注入更加丰富的文献资料?让观众能够更加“接近”艺术家。艺术家与观众之间也许永远都横跨着一条沟壑,它的深浅、宽窄取决于观众与作品的共情程度,观众能对作品理解得多一点,展览的价值也就发挥了出来。

世界上有很多人在解释卡普尔和他的艺术,他们分析、升华、描绘出无数个“卡普尔”,但我猜最了解卡普尔艺术的人应该是卡普尔,所以我要把展览中卡普尔阐释自己艺术创作的一句话放在最后,这总不会是条出错尾巴。

“作为艺术家,我要使我的每一件作品不止是物品,而是哲学的承载,很多作品都是我东方思想的呈现。”(As an artist, I need all my works to be not a objects, but also a philosophical representation.Many works represent my Eastern philosophy.)