元治理视域下大气污染防治的政策框架及工具优化

2019-06-22黄清子张立李敏

黄清子 张立 李敏

摘要 依据“元治理”理论构建大气污染防治政策框架,将政策工具分为政府直接和间接调整责任主体行为两大类。其中,政府直接调整责任主体行为包括调整自身行为、直接调整企业行为、直接调整公众行为三小类;政府间接调整责任主体行为包括引导企业公众自治和促进多方主体协作两小类。在政策框架基础上,设计了2个被解释变量、13个解释变量、4个控制变量,应用中国2013-2016年4个直辖市和27个省会城市的面板数据,分析元治理视域下大气污染防治政策工具的实施效果。结果显示:2013 -2016年,政府调整自身行为中,产业结构、生活能源消费的策略调整取得成效,但工业能源结构、交运系统、绿化建设的策略调整有待改善。政府直接调整企业行为中,命令控制型政策工具优于经济激励型政策工具的效果。政府直接调整公众行为,以交通限行管制为代表,取得显著成效。政府引导企业公众自治中,引导企业自治的政策工具无效,引导公众自治的政策工具仅能提升环境意识而不能有效减少大气污染。政府促进多方主体协作中,促进公众与企业协商未取得降低大气污染的效果,促进企业与公众协作成效显著。总体来看,政府直接调整责任主体行为的政策工具优于间接调整的政策工具;政府关于产业结构的策略调整和限行管制的公众行为调整最为有效;促进新能源汽车推广方面的企业与公众协作较为有效。基于分析结果提出建议:以能源结构、交运系统、绿化建设为重点进一步优化发展策略;充分发挥经济激励型政策工具作用,建立直接调整企业与公众行为的长效机制;继续促进企业与公众协作以推广更多低能耗、低污染、低排放的产品;尽快完善引导企业公众自治、促进公众与企业协商的政策体系。

关键词 大气污染防治;元治理;政策框架;工具优化

中图分类号 X51;D63

文献标识码A

文章编号1002 - 2104(2019) 01 - 0126 - 09 D01:10.12062/cpre.20180902

自2013年国务院出台并实施《大气污染防治行动计划》以来,调整结构、严格标准、强化监管等一系列大气污染防治政策陆续颁布。全国各省市通过改造锅炉、淘汰黄标车、控制“两高”行业产能等措施,取得了颗粒物年均浓度下降、优良天数比例增加、重污染天数减少的显著成效。为进一步改善空气质量,增强人民蓝天幸福感,2018年6月27日,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,提出打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。

大气污染防治的政策研究已成为学术热点,近期有关区域联防的研究居多,主要应用了整体性治理和合作性治理等理论,李胜、孙涛分别应用这两个理论探索超大城市环境治理的碎片化问题,分析京津冀及周边地区大气治理府际合作网络的基本形式、结构属性和内部特征。政策工具作为政策推进的必要手段,是政策分析的重要研究对象,郑石明、王红梅基于管制型、市场型、自愿型的政策工具分类方法,对政策进行评价并提出了改善思路。然而,现有研究存在局限,尚未形成大气污染防治的政策框架,政策工具分类的精细化略显不足,从而不能较为全面、详细地评价、继承与优化政策工具。

在现有研究的基础上,本文选取适合我国大气污染防治的元治理理论,整合现有政策,构建大气污染防治政策框架,并在其指导下细化政策工具。借鉴政策效果评价的研究方法,选定大气污染防治政策密集出台的2013-2016年,应用我国除港澳台地区以外的4个直辖市和27个省会城市的PM2.5及各项政策工具数据,分析政策效果,为实现打赢蓝天保卫战三年行动计划目标提出政策建议。

1 元治理视域下大气污染防治的政策框架

1.1 理论概述

西方国家环境治理的理论探索经历了三个阶段,即20世纪50~70年代注重政府干预的阶段,20世纪70~80年代强调市场手段的阶段,以及20世纪90年代至今政府、市场、公民多元共治的阶段。其中,多元共治阶段又从强调自主治理的多元分立向强调相互协作的多元合作发展。多元分立阶段强调多个主体共享权利,倾向于扁平化的治理方式,代表理论为网络治理理论和多中心理论。该种治理方式虽然弥补了政府干预和市场机制的部分缺陷,但也增加了溝通与协调成本,对政治体制和公民意识要求高,仅适用资源规模小、占用人数少的情境。为应对多元分立治理的问题,多元合作的理论逐步出现,元治理理论就是该阶段的代表理论之一。

“元治理”又被称为“治理的治理”,是通过提出远景目标,组织与协调国家、市场、公民社会等自组织,安排科层、市场、网络治理模式,建立的治理机制。“元治理”具有三个重要属性:一是多元的主体关系,即拥有政府、企业、公众等众多参与者;二是复杂的结构关系,即各个主体之间的结构关系有强有弱,不完全统一;第三,政府统筹,即政府是“同辈的长者”,通过创造多主体协调的情境,使政府、市场、公民社会高效协作。“元治理”既非重回传统的科层治理,也非取代其他治理机制,而是从更高的层次对科层制、市场制、网络制进行统筹,将多种治理模式进行整合,从整体上推动治理的实施。

为更好地指导大气污染防治政策框架的构建,元治理的应用可行且必要。其一,大气污染问题具有典型的复杂性、公共性、流动性等特点。单一的治理模式无法有效开展防治工作,而元治理囊括了科层、市场、网络治理模式,能够在处理复杂问题中扬长避短。其二,科层、市场、社会治理模式因参与主体的特征不同,治理理念和实用工具存在冲突与矛盾从而影响决策和执行的效率与效果。元治理的提出为消除不同治理模式之间的冲突、促进多主体相互协同合作提供了解决方法。其三,我国经济与社会发展均以政府为主导,强调政府“长者”地位的元治理更适用于我国国情。其四,我国大气污染防治已进入多元共治时代,但从西方经验来看,多元共治的推进可能出现各部门责任边界模糊、义务不明,问题互相推诿,职能越位、错位、缺位等问题。元治理的应用能够统筹治理权限,使我国防患于未然。因此,本文以元治理理论为指导,通过分析大气污染的防治对象寻找应对策略,再通过整合政策工具,构建大气污染防治的政策框架。

1.2 政策框架

大气污染防治,简单来讲就是预防和治理大气污染。①防是指减少或防止污染物进入大气,包括限制生产环节和生活环节的超量排污。根据外部性、制度经济、环境管理等理论,生产环节的超量排污来源于企业污染成本外部化以及政府不恰当的经济发展策略,消费环节的超量排污来源于消费者的集体行动困境以及政府不恰当的社会发展策略。因此,限制生产环节的超量排污需要内化企业外部成本并调整不恰当的经济发展策略;限制消费环节的超量排污需要制定有利于保护大气的消费规则并调整不恰当的社会发展策略。②治是指治理已被污染的大气,降低大气污染对人的伤害,包括降低大气污染浓度和加强居民大气污染防护。降低大气污染浓度主要通过绿化、地面湿降尘(洒水)等方式;加强居民大气污染防护主要通过监测、预警、促进防护用品生产与使用等方式。

元治理视域下的大气污染防治就是根据大气污染的防治对象,通过政府统筹,合理安排科层、市场、网络治理模式。①在内化企业外部成本方面,可以应用科层治理模式通过命令控制型政策工具调整企业排污行为;可以应用市场治理模式通过经济激励型政策工具调整;也可以应用网络治理模式激励企业承担环境责任促使企业自治,以及通过受理公众环境诉求、激发公众消费选择等方式促使公众与企业协商。②在调整不恰当经济发展策略方面,应用科层治理模式,从中央到地方贯彻落实产业结构、工业能源结构等经济发展策略调整。③在制定有利于大气保护的消费规则方面,可以应用科层治理模式通过命令控制型政策工具调整公众消费行为;可以应用市场治理模式通过经济激励型政策工具调整;也可应用网络治理模式激励公众承担环境责任促使公众自治,通过企业与公众协作促使更多低能耗、低污染、低排放的产品生产并使用。④在调整不恰当的社会发展策略方面,应用科层治理模式,从中央到地方贯彻落实交运系统、生活能源消费等社会发展策略调整。⑤在降低大气污染浓度方面,可以通过科层治理模式由政府直接承担治理工作,也可以通过网络治理模式交由第三方与政府合作。⑥在加强居民大气污染防护方面,可以通过科层治理模式,完善全国各地的大气污染监测和预警,也可以通过网络治理模式促进市场、社会与政府合作,促进第三方监测、生产与使用防护用品等。

以上政策工具又可进一步分为政府直接调整责任主体行为和间接调整责任主体行为两大类。①政府直接调整责任主体行为的政策工具包括政府调整自身行为、直接调整企业行为、直接调整公众行为三小类。其中,政府调整自身行为是指调整经济、社会发展策略,以及增加绿化、监测预警等;政府直接调整企业行为是指以颁布标准等命令控制方式,以财政补贴、排污权交易等经济激励方式内化企业外部成本;政府直接调整公众行为是指以限购限行等命令控制方式,以税收、补贴等经济激励方式减少公众不利于大气的消费行为。②政府间接调整责任主体行为包括政府引导企业公众自治和多方主体协作两小类。其中,政府引导企业公众自治是指激发企业环境责任促进企业自治,提升公众环境意识促进公众自治。政府促进多方主体协作是指政府通过向企业传递公众环境诉求促进公众与企业协商;促进企业与公众协作,生产并使用更多低能耗、低污染、低排放产品;促进企业、公众与政府合作,加强居民大气污染防护。从而形成元治理视域下大气污染防治的政策框架如图1所示。

元治理视域下大气污染防治的政策框架是基于现有政策和防治构想,应对不同的防治对象,根据政府参与防治的程度,在元治理理论指导下对科层、市场、网络治理模式的制度安排。本文基于该框架,对大气污染防治的政策工具进行细分并构建测度变量,对实施效果进行评价,从而为《蓝天保卫战三年行动计划》的实施,提出加强、修正、补充政策工具的建议,以求更高效地实现防治目标。

2 计量模型

2.1 变量设计

2.1.1 被解释变量和控制变量

大气污染防治行动的实施效果通过政策工具对大气污染的影响来展现。大气污染物主要包括S02、N02、PM2.5、PM10。等。其中,PM2.5是我国2013年新加入的空气质量监测指标,具有粒径小、面積大、活性强、易附带有毒有害物质、停留时间长、输送距离远等特征,对大气环境质量和人体健康的影响更大。因此,本文选择PM2.5代表大气污染,作为被解释变量。同时,由于政府促进企业自治的领跑者制度刚刚起步,仅公布了2016年36家能效领跑者及入围企业名单,因此,本文根据企业归属地选择在省级层面统计领跑者及入围企业数,以2016年各省万元GDP能耗变化率作为检验政府促进企业自治效果的被解释变量。另外,大气污染除人为影响因素外,还受到自然因素的影响,主要包括温度、降水、湿度、日照,本文将这些因素作为控制变量(见表1)。

2.1.2 政府直接调整责任主体行为的解释变量

政府直接调整责任主体行为的政策工具包括调整自身行为、直接调整企业行为、直接调整公众行为三类。

其一,政府调整自身行为是指调整经济、社会发展策略和末端直接治理防护。在调整经济、社会发展策略方面,产业结构调整、交运系统改善分别是经济、社会发展策略调整的主要代表,能源结构调整涉及生产、生活两个领域。调整发展策略是通过调整政策倾向,协调环保、工业信息等部门,改变产业结构、能源结构、交运系统等。由于政策倾向没有统一的度量标准,因此本文选择以产业结构、交运系统等变动代表政府调整自身行为。在末端直接治理防护方面,绿化建设是末端治理的常用指标。基于何小钢、马丽梅、He Kebin、田时中的研究,本文分别选取第二产业增加值占GDP的比重、六大高耗能行业销售产值与GDP的比值、人均年末实有公共汽(电)车营运车辆数、天然气使用人口占用气总人口的比例分别表示政府调整产业结构、工业能源结构、交运系统、生活能源消费,人均城市绿地面积表示政府末端直接治理防护。其中,城市六大高耗能行业销售产值与GDP的比值和天然气使用人口占用气总人口的比例以省级数据代替(见表1)。

其二,政府直接调整企业行为通过命令控制和经济激励两种方式。命令控制主要包括环境法制和行政手段;经济激励主要包括财税政策、价格政策、绿色信贷等。由于各地关停并转等行政手段的统计口径不同,环保投资是最具代表性的经济激励型政策工具,基于王红梅、申晨等的研究,本文选取当年大气标准出台数表示政府通过命令控制调整企业行为;各省工业废气治理投资与其地级市数的商值约等于城市工业废气治理投资,作为政府通过经济激励调整企业行为的代表指标(见表1)。

其三,政府直接调整公众行为,以命令控制为主,经济激励为辅。目前,我国调整公众行为降低大气污染的主要方式为限制民用汽车的使用,部分地区还有汽车限购政策。政府通过出台交管政策限制汽车出行频次;同时也应用补贴政策促进黄标车、老旧车淘汰。由于汽车限行需以政策文本为载体,各城市黄标车、老旧车淘汰数量统计口径不一,本文采用各地颁布的交通限行管制规章数表示政府直接调整公众行为,没有引入直接调整公众行为的经济激励型工具指标(见表1)。

2.1.3 政府间接调整责任主体行为的解释变量

间接调整责任主体行为包括政府引导企业公众自治和促进多方主体协作。其一,引导企业自治尚属于初期,目前是通过遴选能效领跑者提高企业环境责任。由于“领跑者”制度刚实行,仅有2016年能效领跑者名单,因此,本文以2016年能效领跑者及入围企业数表示引导企业自治。其二,政府引导公众自治涉及两个解释变量,政府宣传教育手段和公众大气环境意识。基于周全、Choi andVarian、郑思齐的研究,本文以大气污染为主题词对市委发行报的内容进行检索,将市委报中大气污染报道数作为政府宣传教育的指标;以大气污染为关键词对全国31个主要城市的网民百度搜索量进行统计,将其年均搜索量作为公众大气环境意识指标(见表1)。

政府促进多方主体协作包括促进公众与企业协商、促进企业与公众协作。政府促进公众与企业协商是指政府提供平台,促使公众改变消费选择、提出环境诉求等方式,以施压、协商的方式促进企业减排。政府促进企业与公众协作是指,促进企业生产、公众使用低能耗、低污染、低排放的产品从而降低大气污染排放。基于李小婧、李苏秀的研究,结合目前政府推广的与大气污染最為密切的产品是新能源汽车,本文选取环境保护部“12369”环保举报热线中各城市大气污染举报受理数、新能源汽车的累积政策数分别作为政府促进公众与企业协商、政府促进企业与公众协作的代表指标(见表1)。因缺乏第三方参与治理、生产与使用防护用品的数据,本文未引入促进末端多方主体协作的指标。

2.2 模型构建

鉴于2013年才开始统计各城市PM2.5数据,本文选取2013 -2016年27个省会城市和4个直辖市共31个主要城市的面板数据测度大气污染防治政策的效果。其中,政府直接调整责任主体行为、促进多方主体协作、直接与间接调整对比的政策效果模型为静态短面板模型;政府引导企业自治的政策效果模型为截面OLS模型;政府引导公众自治的政策效果模型为中介效应模型。前两类模型应用Stata软件实现,中介效应模型应用Mplus软件实现。

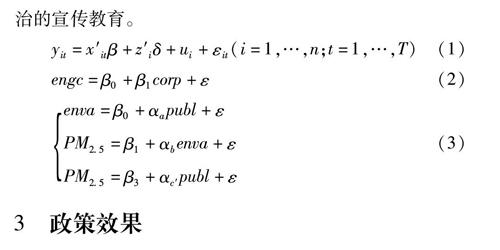

静态面板模型的一般形式如公式(1)所示,变量根据研究需要纳入。该模型的构建需经过面板单位根检验以及固定、随机效应选择。由于本文的面板数据时间序列短,因此选用HT方法进行单位根检验,检验结果为变量均不存在单位根,可以构建静态面板回归模型;固定效应模型和随机效应模型的选择还需通过Hausman检验,结果在表2和表3中显示。政府引导企业自治的截面OLS模型如公式(2)所示,其中en,gc表示2016年万元GDP能耗变化率,corp表示2016年能效领跑者及入围企业数。政府引导公众自治的中介效应模型如公式(3)所示,其中enva表示公众大气环境意识,publ表示政府对大气污染防治的宣传教育。

3 政策效果

3.1 政府直接调整责任主体行为的政策工具部分取得成效

表2显示,2013-2016年,政府直接调整责任主体行为的政策工具中,政府关于产业结构的经济策略调整(indstr)和限行管制的公众行为调整(tralmt)最为有效,关于生活能源消费的社会发展策略调整(cleng)、颁布标准内化企业外部成本的政策(snd)较为有效,其余政策工具未取得显著效果。

具体来看,政府调整自身行为中,产业结构和生活能源消费的策略调整取得成效,但是工业能源结构调整、城市交运系统改善、绿化建设发展有待进一步改善。①产业结构调整策略以第二产业占比(indstr)为指标,显著正向影响大气污染。近年来,第二产业占比下降,取得了改善大气环境的成效。但是,第二产业是经济发展的基石,去工业化存在一定阈值,未来产业结构调整更应重视第二产业的内部结构。②工业能源结构调整以高耗能产业占比(engstr)为指标,并未有效降低大气污染。佐证了未来结构调整应更加重视第二产业内部结构的变化,以降低高耗能产业占比减少大气污染。③城市交运系统改善以人均年末实有公共汽(电)车营运车辆数(trasys)为指标,负向影响大气污染,但结果不显著。随着人们生活水平的提高,交运系统的改善与快速增长的汽车拥有量不相匹配,公共交通出行比例仍然较低,北京、上海居民的公共交通出行比例不到50%,落后于伦敦、巴黎、东京等城市10~20个百分点。④生活能源消费调整以天然气使用人口占用气总人口的比例(cleng)为指标,有效减少了大气污染。但是,2013-2016年云南、西藏、广西平均天然气使用人口占用气总人口的比例仅为20.87%、30.85%、33.04%,清洁能源的使用还需进一步推广。⑤人均城市绿地面积(green,)作为末端治理的唯一指标,负向影响大气污染,却不显著。以防为主固然重要,但末端治理也不能忽视。可在拥挤的城市空间推广立体绿化,进一步增加绿化率。

政府通过颁布标准调整企业行为取得成效,但是通过环保投资调整企业行为没有显著效果。①颁布标准(std)是命令控制型政策工具的代表,2013-2016年,我国从中央到地方采用了多种命令控制型工具重拳整治大气污染,《大气污染防治行动计划》中有超过60%的命令控制型政策工具。该种工具拥有管制直接性强、处理事件应急性强、实施效果确定性强的特点,是短期高效治理环境问题的有效手段。然而,长期使用命令控制型政策工具,会造成执行成本高、“柠檬市场”等问题,未来大气污染防治的持续推进还需发挥其他工具的力量。②工业废气治理投资(inv)是经济激励型政策工具的代表,来源于政府排污费及其他补助、企业自筹、银行贷款,是政府通过补助促进企业自筹从而减少大气污染的防治方式。虽然2013-2016年经济激励型工具尚未发挥显著调整企业行为的作用,但该种工具的使用成本低、激发企业能动性强,是大气污染长效治理的重要工具,也是未来应该持续加强的政策工具。

政府通过颁布交通限行管制政策调整公众行为(tralmt)起到了显著效果。近年来全国各城市民用汽车拥有量均呈上升趋势,限制汽车的出行频次是在同一时段降低出行量的有效方式。然而,限行政策可能损害到公民的财产权和使用权,未来政府调整公众消费行为应更多通过间接的调整方式,促进企业与公众协作,增加低排放汽车的比例。

3.2 政府间接调整责任主体行为的政策工具较为薄弱

表3显示,2013-2016年,政府通过在新能源汽车方面促进企业与公众协作(nev)有效降低了大气污染,其他间接调整责任主体行为的政策工具均未取得成效,即:政府未有效促进企业自治;提高了公众大气环境意识却没有促进大气污染减少;通过公众与企业协商未实现降低大气污染的效果。

政府未能有效引导企业公众自治。①2016年,各省领跑者及入围企业数(corp)对万元GDP能耗变化率(engc)并没有显著影响。能效领跑者及入围企业共36家,各省平均拥有1.2家,山东、安徽分别以7家、6家领跑者企业位居前两名。没有成效的原因可能在于,我国促进企业自治的政策工具尚在探索,能效“领跑者”政策刚开始实施,存在制度覆盖的行业范围不足、激励措施不具体等问题;多数中小企业因不参与上市交易不在乎履行环境责任的社会形象,政府促进企业自治的政策对其没有吸引力。②2013-2016年,政府促进公众自治仅能提升公众的大气环境意识,不能有效降低大气污染。市委报中大气污染报道数(publ)、公众大气污染年均搜索量(enva)、PM2.5之间均为正向影响。三者正相关的结果,肯定了政府宣传教育对公众大气环境意识提高的正向作用,但也反映了公众对大气污染的关注度提升可能并没有引起环保行为的转变,从而并未有效减少大气污染。

政府通过促进企业与公众协作取得了减少大气污染的有效成果,但并没有通过促进公众与企业协商得到。①政府当年大气污染举报受理数(cmpl)与大气污染呈现正相关。其中,合肥、武汉、西安、乌鲁木齐等PM2.5年均浓度较高的城市,大气污染相关的受理投诉反而较少。这一结果与政府未能促进公众自治的结论相一致,即公众缺乏将环境意识转变为行为的内驱力和外在条件。可能的原因包括缺乏合理有效的道德激励机制、公众与企业协商通道不完善等。②政府通过在生产、使用新能源汽车方面促进企业与公众协作(nev),有效减少了大气污染。但目前新能源汽车更多集中于公共交通、运营车辆,私人购买新能源汽车相对较少,其原因可能在于购买者对新能源汽车技术以及充电设施获取成本的担心。推进企業与公众协作需要进一步拓展新能源汽车的私人购买市场,除此之外,应促进企业与公众发掘更多有益于大气环境的产品。

政府直接和间接调整责任主体的政策工具比较如表2所示。除引导企业与公众自治的变量外,将其他政策工具纳入同一模型的回归结果显示,政府关于产业结构的经济策略调整和限行管制的公众行为调整最为有效,即第二产业占比的下降、限行管制强度的增加有效减少大气污染。将直接和间接调整责任主体行为的有效工具纳入同一模型的回归结果显示,促进新能源汽车推广方面的企业与公众协作较为有效,即新能源汽车的累积政策数量越多,大气污染程度越低。

4 结论与建议

《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的推进需要一系列政策工具的有序安排。本文应用“元治理”理论构建大气污染防治的政策框架,并通过该框架对2013-2016年的政策效果进行评价。具体包括,简要分析了“元治理”理论及其对指导我国大气污染防治的可行性和必要性;在元治理视域下构建大气污染防治政策框架,提炼出政府直接和间接调整责任主体行为的两大类五小类政策工具;在选取代表指标及控制变量基础上,应用2013-2016年4个直辖市和27个省会城市的面板数据,分析多种政策工具取得的效果。研究发现,2013-2016年,政府直接调整责任主体行为的政策工具比间接调整责任主体行为的政策工具更为有效,其中,产业结构调整和交通限行管制的政策工具最为有效,促进新能源汽车推广方面的企业与公众协作较为有效,其他政策工具效果不显著。

基于以上分析,提出建议如下:①政府应当进一步完善发展规划,限制高耗能的产业发展、促进煤炭替代能源发展;建立高效、便捷、安全的公共交通网络和慢行交通系统;应用立体绿化,拓展大气污染净化空间。②在保证标准、监管严格的基础上,充分发挥市场力量,建立长效调节机制,完善财政税收、排污权交易等政策工具,更多以经济手段约束企业排放废气、促进公众选择更低排放的车辆。③通过健全法律保障、强化环保教育、加强信息公开等措施,充分发挥环保组织、企业行业协会、大众传媒力量,继续促进企业与公众协作以推广更多低能耗、低污染、低排放的产品,加快建设政府引导企业公众自治、促进多方主体协作的政策体系。

本文的局限在于,检验的模型涉及较多变量,而受数据可获性限制,面板数据时序仅为4年,对实证结果的准确性可能产生影响。同时,我国多数政府间接调整责任主体行为的政策工具没有公开统计数据,经济激励公众消费行为,企业、公众、政府合作治理均没有进行实证检验。进一步研究中可通过增加样本,采取调查、访谈等方式收集数据,补充本文未检验的政策工具效果。