1173例淋巴瘤患者死亡原因调查*

2019-06-20韩森刘卫平季新强方健刘江美殷鹏王黎君周脉耕朱军

韩森 刘卫平 季新强 方健 刘江美 殷鹏 王黎君 周脉耕 朱军

淋巴瘤为一种相对少见的恶性肿瘤。最新发布的2015年中国恶性肿瘤流行情况分析指出,中国淋巴瘤的死亡率位居所有恶性肿瘤的第10位,死亡率为3.62/10万[1]。近年来,中国淋巴瘤患者的死亡率呈上升趋势,平均每年增加约为4.5%[2]。针对淋巴瘤患者的死亡原因,国外有部分研究报道[3-4],但目前国内暂未开展大规模的研究。因此,本研究通过对单中心1 173例淋巴瘤患者的死亡原因调查进行分析,了解中国淋巴瘤患者的死因情况,为下一步开展淋巴瘤的死亡原因研究提供依据。

1 材料与方法

1.1 病例资料

收集北京大学肿瘤医院1995年1月至2017年12月收治的所有淋巴瘤患者,筛选出其中已经发生死亡并且死亡原因已知的患者作为研究对象。入组标准:1)经过病理学确诊的淋巴瘤患者;2)不论是否接受过放化疗或靶向治疗等抗肿瘤治疗措施,已明确患者死亡;3)死亡时间明确且死亡原因已知。上述3条标准须同时满足。排除标准:1)临床诊断疑似淋巴瘤,但尚未得到病理学确诊的患者;2)淋巴结转移癌,即淋巴结仅为其他原发恶性肿瘤的转移部位;3)临床病历资料严重缺失;4)生存状态未知;5)死亡原因不详。上述5条标准中满足任意1条,即被排除在本研究范围之外。

1.2 方法

1.2.1 初步筛选 通过北京大学肿瘤医院的电子病历系统,调取1995年1月至2017年12月期间淋巴瘤科诊治的所有淋巴瘤患者名单。采集患者的个人身份信息,包括姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式、户籍地址和家庭住址等,建立数据库。

1.2.2 二次筛选 从上述淋巴瘤患者的数据库中,筛选出其中已经发生死亡并且死亡原因已知的患者。方法是通过与中国疾病预防控制中心(CDC)慢性非传染性疾病预防控制中心合作,借助全国死因监测系统调取全国范围内的死亡原因数据库,将淋巴瘤患者数据库与死亡原因数据库的信息进行匹配,筛选出符合入组标准患者名单。同时,死亡原因数据库提供与患者死亡相关的信息,包括明确的死亡日期、死因链和根本死因判定。

1.2.3 研究对象的最终确定 对于匹配后的患者名单进行数据整理和质量控制,删除信息重复和信息不全者,确定为最终的研究对象。

1.2.4 对于死亡原因的定义 所有导致或促进死亡的疾病、病态情况或损伤以及造成任何这类损伤的事故或暴力的情况。不包括症状、体征和临终方式,如心力衰竭或呼吸衰竭。对于根本死亡原因的定义:最早发生的一种疾病,该疾病引起其他疾病有因果关系,是一种起主导作用的,带有根本性的疾病或损伤,由于其存在、发生及发展,逐渐形成一连串的病态事件,并最终导致死亡。

致死的主要疾病诊断死因链形式:(a):直接死亡原因;(b):引起(a)的疾病或情况;(c):引起(b)的疾病或情况;(d):引起(c)的疾病或情况。

1.2.5 临床资料收集 收集入选患者的临床资料,包括患者的基本信息、确诊淋巴瘤的时间、肿瘤病理诊断及分期。所有淋巴瘤的病理类型分为两大类,即霍奇金淋巴瘤(Hodgkin's lymphoma,HL)和非霍奇金淋巴瘤(non-Hodgkin's lymphoma,NHL)。心血管疾病(cardiovascular disease,CVD)包括[5]:1)心功能不全/心力衰竭;2)高血压;3)冠心病;4)心律失常;5)血栓栓塞性疾病;6)周围血管病和脑卒中;7)肺动脉高压;8)瓣膜病;9)心包疾病及其他。

1.3 统计学分析

采用SPSS 21.0软件进行统计学分析。统计描述中的年龄和生存时间采用中位数表示,分类变量用计数及百分数表示。生存分析采用Kaplan-Meier法并绘制生存曲线。所有统计检验均为双侧,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 基线资料

2.1.1 基线资料概况 根据入选排除标准,共筛选出1 173例患者,其中男性742例(63.3%),女性431例(36.7%),年龄范围为8~92岁,中位年龄为56岁。

2.1.2 病理类型 HL 77例(6.6%),NHL 1 095例(93.4%),病理分类不明确1例。

2.1.3 肿瘤分期情况 Ⅰ期60例(5.1%);Ⅱ期196例(16.7%);Ⅲ期225例(19.2%);Ⅳ期672例(57.3%);分期不详/无法分期20例(1.7%)。

2.2 患者的生存情况

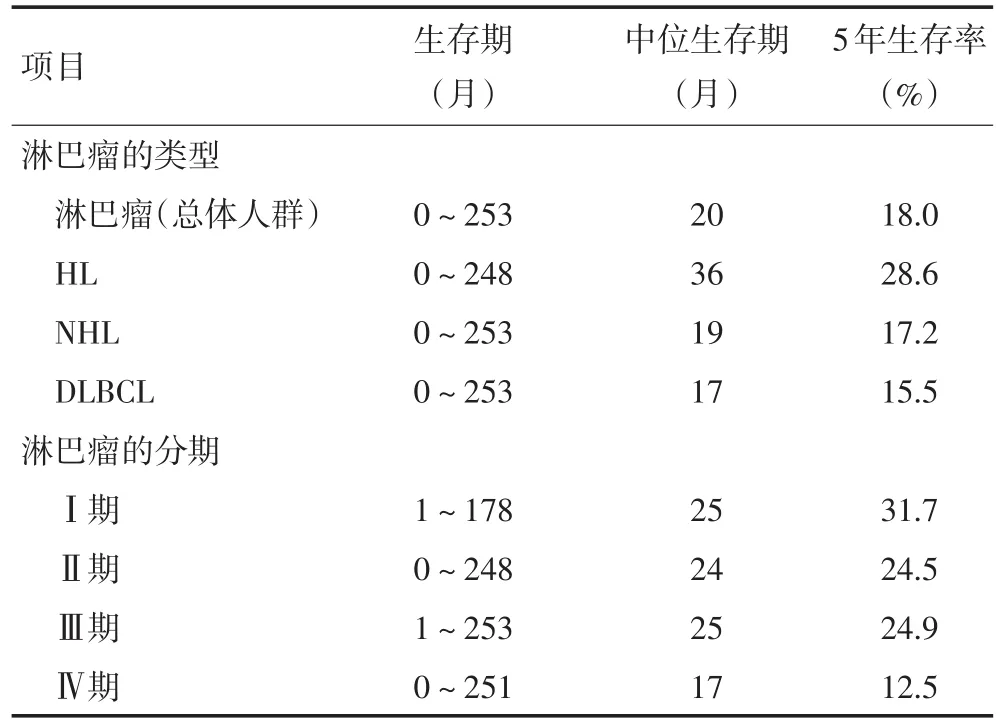

总体人群的生存期为0~253个月,中位生存期为20个月。按照不同类型和分期的淋巴瘤,分别统计患者的总生存期和中位生存期(表1)。

2.3 患者的直接死亡原因

2.3.1 淋巴瘤总体人群的直接死亡原因 1 173例淋巴瘤总体人群的直接死亡原因:死于淋巴瘤疾病本身688例(58.7%),死于各类感染性疾病119例(10.1%),死于CVD 96例(8.2%),死于第二原发肿瘤68例(5.8%),死于其他疾病202例(17.2%)。

2.3.2 HL患者的直接死亡原因 77例HL患者的直接死亡原因:死于HL疾病44例(57.1%),死于肺部感染11例(14.3%),死于第二原发肿瘤7例(9.1%),死于CVD 4例;死于恶病质3例,死于呼吸衰竭3例,死于其他疾病5例。

表1 1 173例淋巴瘤患者的生存情况

2.3.3 NHL患者的直接死亡原因 1 095例NHL患者的直接死亡原因:死于NHL疾病本身644例(58.8%),死于各类感染性疾病105例(9.6%),死于CVD 92例(8.4%),死于第二原发肿瘤60例(5.5%),死于其他疾病194例。

NHL中最常见的病理类型为弥漫大B细胞淋巴瘤(diffuse large B-cell lymphoma,DLBCL)。536例DLBCL患者的死因情况:死于DLBCL疾病本身303例(56.5%),死于各类感染性疾病59例(11.0%),死于CVD 45例(8.4%),死于第二原发肿瘤37例(6.9%),死于其他疾病92例。淋巴瘤患者直接死亡原因排名,见表2。

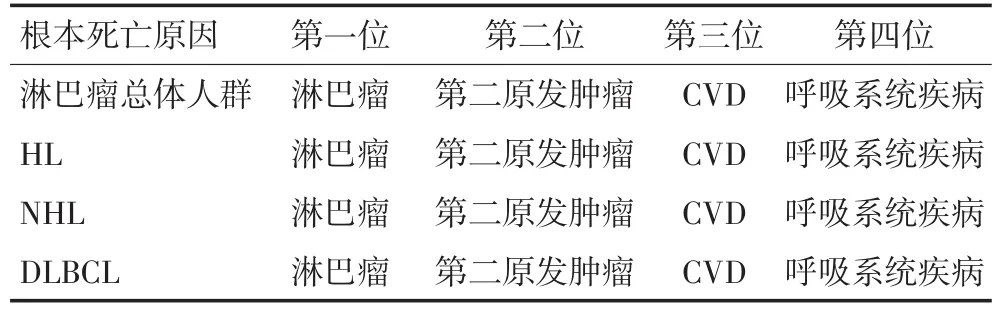

2.4 淋巴瘤患者的根本死亡原因

2.4.1 淋巴瘤患者根本死亡原因分析 1 173例淋巴瘤患者的根本死亡原因:淋巴瘤疾病本身935例(79.7%),第二原发肿瘤94例(8.0%),CVD 75例(6.4%),死于呼吸系统疾病32例(2.7%),死于其他疾病37例(3.2%)。

77例HL患者的根本死亡原因:HL 59例(76.7%),第二原发肿瘤10例(13.0%),CVD 4例(5.2%);呼吸系统疾病3例(3.9%),交通意外1例(1.3%)。

1 095例NHL患者的根本死亡原因:NHL疾病本身876例(80.0%),第二原发肿瘤83例(7.6%),CVD 71例(6.5%),呼吸系统疾病29例(2.6%),其他疾病36例(3.3%)。其中536例DLBCL患者的根本死亡原因:DLBCL疾病本身415例(77.4%),第二原发肿瘤46例(8.6%),CVD 40例(7.5%),呼吸系统疾病14例(2.6%),其他疾病21例(3.9%)。

1例分型不明确的淋巴瘤患者根本死亡原因为胰腺癌。淋巴瘤患者根本死亡原因排名见表3。

表3 1 173例淋巴瘤患者的根本死亡原因顺位

2.4.2 淋巴瘤长期生存患者的根本死亡原因 生存期≥5年的217例淋巴瘤患者中,Ⅰ期19例(8.8%),Ⅱ期48例(22.1%),Ⅲ期56例(25.8%),Ⅳ期84例(38.7%),分期不详10例(4.6%)。根本死亡原因分别为淋巴瘤129例(59.4%),第二原发肿瘤38例(17.5%),CVD 35例(16.1%)和其他疾病15例(6.9%)。生存期≥10年的60例淋巴瘤患者中,根本死亡原因分别为淋巴瘤28例(46.7%),第二原发肿瘤17例(28.3%),CVD 7例(11.7%)和其他疾病8例(13.3%)。

2.4.3 淋巴瘤患者的死亡风险分析 随着淋巴瘤患者生存期的延长,尤其是生存期≥5年的患者,死于淋巴瘤疾病本身的风险呈逐渐下降趋势,而死于第二原发肿瘤和CVD所占的比例则显著升高(图1)。

图1 1 173例淋巴瘤患者的累积死亡率

3 讨论

淋巴瘤为一组起源于淋巴结或淋巴组织中淋巴细胞的恶性肿瘤。随着淋巴瘤诊治规范化和治疗方法的增加,患者生存时间越来越长,许多治疗相关的并发症显现,甚至成为影响患者生存期的重要因素。目前,国内已有研究关注影响恶性肿瘤的非肿瘤性疾病[6]。在部分预后相对较好的肿瘤中,癌症患者的死亡原因倍受关注。最早被关注且研究最多的为乳腺癌患者的死因。如针对乳腺癌患者的长期随访显示,死于乳腺癌疾病本身的患者为50%~76%[7-8],其中老年患者死于乳腺癌疾病本身的可能性较小,原因是此类患者肿瘤一般侵袭性较低,而其他原因导致的死亡可能较为多见[9]。死亡原因为CVD的情况在乳腺癌患者中获得越来越多的关注。尤其是在具有CVD高危因素的乳腺癌患者中,随着接受具有潜在心脏毒性药物治疗,CVD导致的死亡风险显著增加[10]。而淋巴瘤与乳腺癌患者存在部分共同特点:1)经过综合的规范化治疗,肿瘤预后相对较好,患者生存期较长;2)抗肿瘤治疗中化疗所占比重较大,化疗周期数较多,而化疗中常常使用蒽环类药物,存在潜在的心脏毒性。关于淋巴瘤患者死因的研究,国外有部分研究报道[11]。而国内关于淋巴瘤的死亡原因分析,暂无大规模的研究。

本研究的人群构成情况分析显示,男性多于女性,年龄范围跨度较大(8~92岁),NHL患者所占比例明显高于HL患者(93.4%vs.6.6%)。通常HL在所有淋巴瘤中占比约为10%,而本研究中HL患者所占比例相对较低,原因可能为HL预后较好,患者生存期较长,而本研究中仅纳入死亡的患者,长期生存的HL患者未被统计在内。不仅如此,本研究中的淋巴瘤患者生存期比实际情况略短,因为本研究仅纳入死亡的患者,长期生存的患者数据被排除在外。从疾病分期分析,大部分患者在确诊时即为Ⅳ期(57.3%),此为导致总体人群生存期较短的原因之一。

本研究显示,淋巴瘤患者的直接死亡原因,除淋巴瘤疾病本身外最常见的为各类感染性疾病,约占所有死亡原因的10%,其中以肺部感染和感染中毒性休克为主。考虑患者死于感染的原因:1)淋巴瘤属于淋巴造血系统的疾病,可能伴有骨髓侵犯,白细胞数量和功能下降,因此患者自身免疫力下降,容易发生各类感染;2)淋巴瘤经过常规化疗和放疗,有的接受大剂量化疗,导致严重骨髓抑制,容易继发各类感染,而且一旦出现感染,往往难以治愈;3)淋巴瘤治疗中常用到免疫抑制剂,包括激素和美罗华等,激素可能导致机会性感染的可能性增加,如真菌感染、结核感染等,美罗华则可能激活乙型肝炎病毒(hepatitis B virus,HBV)或丙型肝炎病毒(hepatitis virus C,HCV);4)胃肠道的淋巴瘤容易出现肠梗阻、肠穿孔等,导致肠道菌群失调/易位、腹腔感染等,细菌入血容易发生感染中毒性休克;5)某些淋巴瘤的发病机制本身与感染有关,如EBV、HBV、HIV和幽门螺旋杆菌(Helicobacter pylori,HP)感染等。国外有研究报道,自体干细胞移植的淋巴瘤和多发性骨髓瘤患者,在所有导致死亡的原因中,淋巴瘤/骨髓瘤疾病进展占73.4%,器官功能衰竭占7.8%,各种感染占4.7%[12]。

第二原发肿瘤是导致淋巴瘤患者死亡的重要原因。本研究显示,在淋巴瘤总体人群中,第二原发肿瘤占直接死亡原因的5.8%,占根本死亡原因的8.0%。尤其在HL患者中,第二原发肿瘤导致的死亡高达13.0%。说明第二原发肿瘤可能是导致淋巴瘤患者死亡的第二主要原因。国外研究也显示,淋巴瘤以外最常见的死亡原因为第二原发肿瘤,CVD、肺病和感染性疾病[13]。Aleman等[14]研究显示,与普通正常人群相比,年龄<21岁的HL患者第二原发肿瘤的相对死亡风险高达14.8倍,但随着儿童淋巴瘤患者的长大,年龄增长会使第二原发肿瘤的死亡风险逐渐下降。另外,与仅接受HL一线化疗的患者相比,接受过挽救性化疗的患者死于第二原发肿瘤的风险会增加。NHL为一组异质性较大的疾病,其中DLBCL占比最多。Avilés等[15]研究发现,DLBCL患者死于第二原发肿瘤的概率为普通人群的9.6倍。发生第二原发肿瘤的高危因素为烷化剂的使用和放疗。一项针对老年初治DLBCL患者的临床试验(LNH-985 Trial)随访5年时,3.5%患者死于第二原发肿瘤。随访超过10年时,DLBCL的主要死亡原因非淋巴瘤,而是第二原发肿瘤(尤其是肺癌)和CVD[16]。因此,不管是HL还是NHL,在部分生存期较长的患者中,第二原发肿瘤很可能是导致患者死亡的主要原因。

CVD为导致淋巴瘤患者死亡的重要原因之一。本研究显示,总体人群中CVD占直接死亡原因的8.2%,占根本死亡原因的6.4%。Aleman等[14]研究显示,与普通正常人群相比,年龄<21岁的HL患者CVD的相对死亡风险高达13.6倍。但随着儿童淋巴瘤患者的长大,年龄增加会使CVD的死亡风险逐渐下降。Avilés等[15]研究发现,DLBCL患者死于CVD的概率为普通人群的26.4倍,发生心脏毒性的高危因素为蒽环类药物的使用和放疗。临床试验(LNH-985 Trial)中的399例患者接受CHOP方案或R-CHOP方案化疗,在随访5年时11例(2.8%)患者死于CVD(其中6例心血管意外、3例心肌梗死和2例充血性心力衰竭)[16]。

从淋巴瘤患者的累积死亡率与时间的关系曲线看,淋巴瘤患者生存5~10年以后第二原发肿瘤和CVD的死亡风险呈迅速上升趋势。有研究显示,HL患者随着生存时间的延长,CVD的发病和死亡风险会显著增加[17-18]。随着人口及淋巴瘤患者人群的老龄化,CVD问题会备受关注。

本研究的局限性包括:1)虽然淋巴瘤患者病例数较多,但均来自单中心,因此可能存在患者群的地域差异,不能反映淋巴瘤人群特征的全貌;2)患者信息来自国家CDC的死因监测系统,但该系统存在遗漏问题,即实际发生死亡患者登记不全、未被统计在内的情况,所以本研究中匹配成功的例数少于实际发生死亡的例数;3)针对死亡原因的登记来于全国各地不同级别的医院甚至非医疗机构,尽管死亡原因的判断标准为一致的,但在实际工作中受到的条件限制较多,死亡诊断主观性较强,虽然后期经过国家CDC工作人员的校正,仍然无法达到完全准确。

综上所述,原发疾病仍是淋巴瘤患者死亡的主要原因。第二原发肿瘤和CVD是除淋巴瘤以外患者的主要死亡原因,并且随着生存期延长,由第二原发肿瘤和CVD导致的死亡风险会更为显著。分析淋巴瘤患者人群的死亡原因,有利于今后在临床工作中采取相应的预防和治疗措施,从而进一步改善淋巴瘤患者的预后。