浅埋薄基岩煤层上覆顶板突水机理研究

2019-06-19刘涛

刘 涛

(山西汾河焦煤股份有限公司回坡底煤矿,山西 洪洞 041600)

1 浅埋煤层顶板突水机理分析

某矿井田内所采煤层埋深较浅,顶板上覆岩层基岩较薄而松散土层覆盖厚度较大,从地表来看更是沟壑纵横,属于典型的厚表土薄基岩浅埋煤层,厚表土覆盖层主要由黄土和红色亚粘土所组成,黄土最厚处可达104.5m,均厚50m,红色亚粘土最厚处可达59.55m,均厚6.9m。

由经典矿压理论可知,煤层开采后,对覆岩结构稳定性起主要作用的岩层即为关键层,若关键层破断,则可导致上覆基岩段同步发生垮落,进而继续对上部隔水层产生影响。对于该矿而言,其主要隔水层为黄土和马红土所组成的粘土层,同时隔水层的稳定性及其变形破坏程度对顶板是否发生突水具有重要的影响。尤其对于基岩相对较薄、埋深相对较浅的煤层来说,将隔水土层保护好则可防止顶板突水事故的发生。大量研究表明,隔水土层下部的自由空间及其自身的力学性质对其稳定性有重要的影响。与隔水岩层相比,隔水土层抵抗拉伸变形的能力较强,其水平拉伸极限为1~2mm/m。

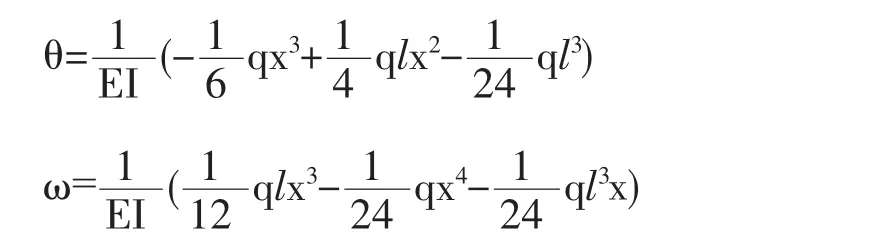

较岩层而言,土层的整体性更好,与下部关键层同步下沉过程中不会有离层现象出现。当隔水土层下部自由空间相对较小时,其下沉产生的挠度不会超过其极限值,因而整体完整性较好。若隔水土层下部自由空间较大时,随着土层下沉高度的增加,其下沉产生的挠度超过其极限强度时,土层则会产生拉伸破坏。因此,在进行理论分析时,可通过对隔水土层的拉伸极限及挠度值进行计算,从而对土层破坏范围进行判断。隔水土层与关键层同步发生垮落,则发生破坏时,前者的极限跨距会小于后者,最终产生一个固支梁结构。因此可通过计算关键层的跨距来对隔水土层进行判断。将隔水土层简化为如图1所示的固支梁结构,通过材料力学的方法进行计算,其任一截面的转角和挠度方程为:式中:E为隔水土层的弹性模量,GPa;I为梁截面惯性矩,矩形截面梁按I=bh3/12来计算;b为隔水土层宽度,m;h为隔水土层厚度,m;q为土层所承受的上覆岩层载荷,MPa;l为隔水土层宽度,m。

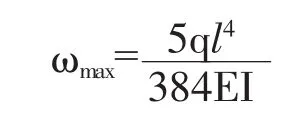

当x=l/2时,即土层中部的挠度为最大值,即:

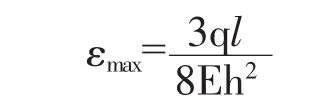

此时的水平变形极值为:

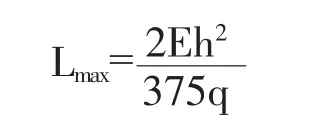

由上述分析可知,其水平拉伸临界值为1.0mm/m,由上式计算当隔水土层达到水平拉伸极限时的极限跨距为:

综上所述研究可知,当隔水土层的下沉量过大,超过其极限强度时,则发生破坏产生裂隙,造成突水事故的发生。

2 相似模拟实验研究

根据矿井工程地质条件,结合相似条件和相似材料建立相似模拟模型,对覆岩的位移监测采用全站仪,对于岩层中水分的变化情况采用湿度检测仪进行,同时采用红外成像仪对岩体的裂隙发育情况和水的运移进行观测。首先进行4m采高实验,在模型两个边界留设边界煤柱,开切眼后由左向右进行开挖。

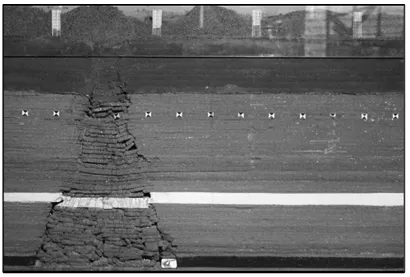

当工作面向前推进距离达到25m时,顶板发生初次来压,上覆岩层垮落高度可达到17m,上位岩层发生弯曲下沉,上覆关键层的悬臂结构长度可达到13m。当推进长度达到40m时,关键层悬露长度达到其极限破断距离而发生垮落,岩层间离层现象逐渐明显,当距离开切眼45m时发生第一次周期来压,来压期间矿压显现明显,覆岩内产生的裂缝快速向上发展,直至发育到隔水土层时,从而导致突水通道的产生,最终发生突水现象,如图1所示。在后续工作面推进过程中,老顶共计出现了5次周期来压,来压步距处于15~20m间,当工作面回采完成后,切眼处和工作面处的上覆岩层垮落角分别为73°和78°。

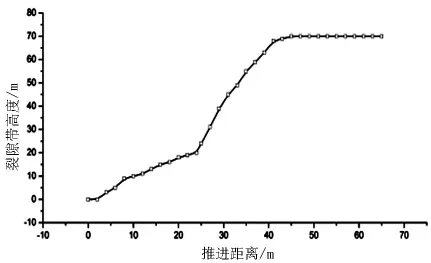

对工作面推进过程中,上覆岩层的裂缝演化规律进行持续观测,随着回采的不断向前推进,采空区范围不断增加,上覆直接顶和老顶顺次发生垮落下沉,开采导致的覆岩裂隙不断向上位岩层发展,岩层间的离层现象加剧。工作面初次来压发生在距离切眼25m处,在切眼和工作面处裂隙发育最为明显,开切眼处产生的裂缝高度可达到17m,采空区内岩层垮落明显,各层间的离层并不是很明显。在动压影响下,垮落带内岩层裂隙发育到关键层附近时便不再向上发育,然而随着发生垮落岩层的不断增加,下部垮落岩层逐渐被压实,同时关键层下沉量也呈增大趋势,发生弯曲下沉。当距离切眼38m时,上覆关键层发生破断,从而造成其上位基岩发生同期破断变形,进而导致切眼处的覆岩裂隙快速向上发展。当距离切眼45m时,切眼处的覆岩裂隙发育高度可达到70m,导致上部基岩和隔水土层发生贯通。此时隔水土层会随着下位关键层发生同期垮落下沉,当超过抗拉极限强度时,便会发生破断,产生裂缝,当裂缝与隔水土层相互贯通时,便形成了导水通道,工作面推进过程中开切眼侧裂缝发育高度变化规律如图2所示。

图1 距离开切眼45m时裂缝首次发生贯通

图2 工作面推进过程中开切眼侧裂缝发育高度变化规律

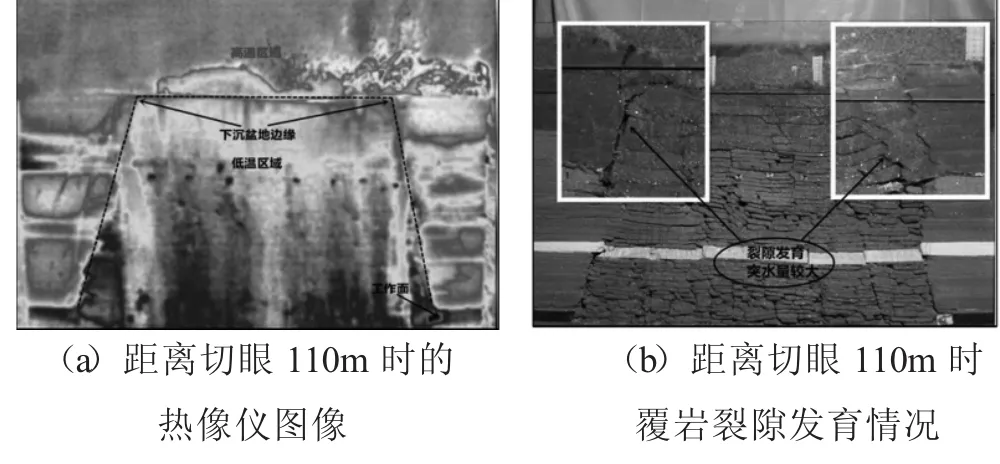

从整体来看,模型中覆岩垮落及裂隙发育呈对称分布,但开切眼侧的裂隙发育程度较工作面侧更为明显。而采空区中部覆岩裂隙随着垮落岩层间的相互挤压而逐渐被压实。对于隔水土层而言,其在发生弯曲下沉的同时,土梁的两端同时会受到水平方向的挤压作用,在该水平挤压力作用下,土层内部裂隙会发生愈合,同时黏土层遇水使裂缝愈合程度更好,然而切眼上部土梁端部的铰接处无法完全发生闭合,如图3所示。

在实验过程中增加湿度检测仪,对工作面回采过程中的湿度变化进行全程监测,岩层湿度变化与涌水量变化具有直接联系,上覆岩层断裂形成裂隙导致涌水量增加,从而使基岩的含水量增加,湿度检测仪显示的度数也较高。模型中的含水层水通过自来水来模拟,由于水直接取自自来水管,因此其温度与试验台中的基岩和隔水土层相比较低,借助红外热成像仪可以很直观地对突水全过程进行观测。工作面向前回采过程中上覆岩层的破断变形规律、岩体能量释放、裂隙的产生及向上发展过程可以进行准确的描述。如图4(a)所示,位于采空区上方的裂隙带内的垮落基岩及隔水土层断裂后能量发生释放,同时受到水流侵蚀作用的影响,该区域的温度较未发生破坏区域相比较低。同时结合图4(b)可知,当上覆岩层内导水裂隙产生后,水的移动不仅仅是沿着裂隙由上部岩层向下部层流动,同时也会存在水平方向的流动。

图4 红外线成像与原始图像对照图

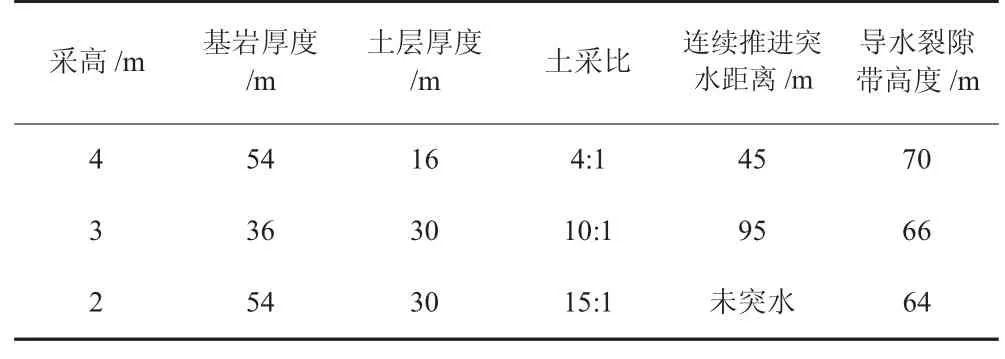

同时做了采高分别为3m和2m的覆岩运动破坏变形分析,得出导水裂隙发育高度与工作面推进距离的关系如表1所示。由表1可知,土采比越大,关键层厚度越大,则突水事故发生概率也越低,反之则易发突水事故。

表1 工作面上方裂隙发育高度与工作面推进距离的关系

3 工程实践

由现场开采过程实测资料可知,在该煤层巷道掘进和工作面回采过程中均发生过突水现象,以20202工作面和20203工作面为例进行分析:

1)20202工作面在向前回采过程中出现过严重的突水现象,分析该工作面综合地质资料可知,该工作面上覆岩层主要以基岩为主,基本无马红土组成的隔水层,隔水土层主要以黄土为主,红色亚粘土的隔水性能比黄土隔水性能要好,由于红土的缺失,使土层的隔水性大大减弱,使突水事故发生的概率大大增加。

2)20203工作面切眼位置处于沟谷位置,该处土层厚度不足10m,基岩厚度不足20m,工作面煤层采高为2m,土采比不足5:1,由上节的相似模拟实验可知,在该土采比条件下,若地表水水量较大,则工作面在开采过程中,上覆岩破断形成的导水裂隙会导致工作面发生突水事故,两条顺槽同样在掘进过程中易发突水现象。

4 结 论

总体来说,突水事故易发点多为沟谷附近,这些区域不但基岩厚度较小,同时地表红土层覆盖厚度很薄甚至没有,因此在工作面开采过程中产生的导水裂缝多易直接发育至地表,造成突水事故。对于红色粘土层覆盖较厚区域,由于其优异的隔水性能,突水事故发生的概率大大降低。