吕坤《交泰韵》“中原雅音”辨析

2019-06-16乔全生关伟华

乔全生 关伟华

【内容提要】吕坤《交泰韵》有关“中原雅音”的内容是学者们在论述《中原雅音》相关问题时经常引用的材料,但是前哲时彦对吕坤所述“中原雅音”的理解却往往有失偏颇。本文在《交泰韵》《中原雅音》音系性质、音系基础方言比较的基础上,逐一辨析《交泰韵》中“中原雅音”一词所指含义。

论证“中原雅音”所指含义一度是近代汉语音韵研究的热点。明代吕坤《交泰韵》六处提及“中原雅音”,是前贤时哲论述“中原雅音”相关问题时引述的重要文献材料。中华书局出版的校点本《吕坤全集》收录了《交泰韵》,书中所有的“中原雅音”全部加上了波浪线,即被校点者认为是一部韵书。万献初《明清文献直引〈中原雅音〉材料新考》一文也将《交泰韵》的“中原雅音”全部加了书名号。又如邵荣芬、何九盈在论述《中原雅音》的成书年代时,都提到了《交泰韵》“中原当南北之间,际清浊之会,故宋制中原雅音,合南北之儒,酌五方之声,而一折衷于中原。谓河洛不南不北,当天下之中,为声气之萃。我朝《正韵》,皆取裁焉。周氏德清,高安人也,力诋沈约,极服《中原》”这段话,认为此处的中原雅音指的是韵书《中原雅音》。其实,他们对《交泰韵》中“中原雅音”所指含义的理解均有失偏颇。

准确地理解“中原雅音”的含义,对明代官话、汉语语音史的研究大有裨益。因此,笔者在明确中原雅音所指音系特征、音系基础方言的基础上,根据语音系统特点,并结合具体语境,认真辨析“中原雅音”的具体含义,就教于方家。

一、《交泰韵》与《中原雅音》音系比较

吕坤说“余所收以中原雅音为主”(《交泰韵·凡例》),《交泰韵》音系与《中原雅音》是否相同或接近?这是我们辨析吕坤《交泰韵》“中原雅音”所指的基础。《交泰韵》作为韵图收字较少,而《中原雅音》又是亡佚韵书,所以两者的音系比较有诸多困难。但是《交泰韵》的小韵代表字与明代章黼《韵学集成》小韵代表字接近度非常高,而且目前保留《中原雅音》韵字资料较多的也是《韵学集成》。这为我们的研究提供了新的视角。因此,笔者以《韵学集成》保留的《中原雅音》资料为主要研究对象,从其与《交泰韵》的共同韵字中比较二者音系,并进而说明《交泰韵》“中原雅音”一词的涵义。

(一)声母比较

《中原雅音》共有20个声母。具体如下:帮滂明非微、端透泥来、精清心、知彻生日、见溪晓、影。中古声母在《中原雅音》中的主要演变为:1.全浊音声母清化;2.喉音合并;3.知章庄合并。《交泰韵》声母的数量、类别与《中原雅音》完全相同,但是在具体声类的演变与归并上有一些不同,具体如下:

1.中古全浊塞音、塞擦音清化规律不同。《中原雅音》全浊塞音、塞擦音基本上按照“平送仄不送”的规律演变。《交泰韵》中多数全浊塞音塞擦音,无论平仄读为送气音,但也有部分全浊塞音、塞擦音的仄声字读为不送气音。

《交泰韵·凡例》说:“中间上去二声,亦有阴阳耶,……使此两声而异,虽师旷不能。……则阴部上去既有,至阳部上去则不填。如烘唝哄熇,洪唝哄斛,洪中不填唝哄,止填云:中同烘切。”吕坤将全浊声母的上去二声、甚至上去入三声并入同部位清声母韵组中。如东阳匣母“洪唝哄斛”韵组上去位置列的是“中同烘切”;又如模阴透母平声无字,吕坤直接把模韵定母平声字和模韵透母上声字、去声字组成“徒土兔”韵组;再如寒阳群韵组“盘泼岏下同潘切”,上去入三字读同“潘坢判泼”韵组的上去入韵字。但是也有全浊塞音、塞擦音仄声字读为不送气音,如臻阴奔韵组“奔本体布”,中古臻摄合一上声并母字“体”列在帮母韵组去声位。

由于不同的清化规律,导致同一韵字在这两本韵书的读音上形成区别,如“突”中古臻摄合一入声定母字,《中原雅音》读为都,声母是端母。而《交泰韵》列在“屯○突突云中同吞切突○屯屯聿”韵组,这个韵组的声母是透母。

2.中古知章庄三组字归并不完全相同。《中原雅音》中知章庄三组声母合并,《交泰韵》有的韵组知章庄合流。如《交泰韵》“臣”中古臻摄开三平声真韵禅母字、“陈”中古臻摄开三平声真韵澄母字,两字同音。又如齐韵“谁叔为水所为税疏尉”韵组,“谁”中古止摄合口三等禅母字,它的反切上字“叔”是中古通摄合口三等入声书母字,“水”“税”都是中古止摄合口三等书母字,但是它们的反切上字“所”“疏”都是生母字,表明章组与庄组合并。《交泰韵》有的韵组知章庄组字分立,如“成”中古梗摄开三平声清韵禅母字、“呈”中古梗摄开三平声清韵澄母字。《交泰韵》“成”与“呈”都是小韵代表字,不同音,与《中原雅音》“成尺乘切”“呈尺乘切”两字反切相同是同音字的情况形成对比。

3.《交泰韵》中少量的知二庄组字与精组互作反切上字。如《交泰韵》臻阴庄母“臻;○栉”韵组,上去两字反切上字分别是精母的“姐”“借”两字。又如“奘”中古宕摄开一上http://ytenx.org/kyonh/cjeng/%E5%BE%9E/从母字,《中原雅音》音葬,但是《交泰韵》中“奘”并入阳阴庄母“庄奘壮”韵组。

4.《中原雅音》中部分影母、疑母开口一等字以泥、娘母字作反切上字,如澳女告切,而《交泰韵》没有此类情况。

(二)韵母比较

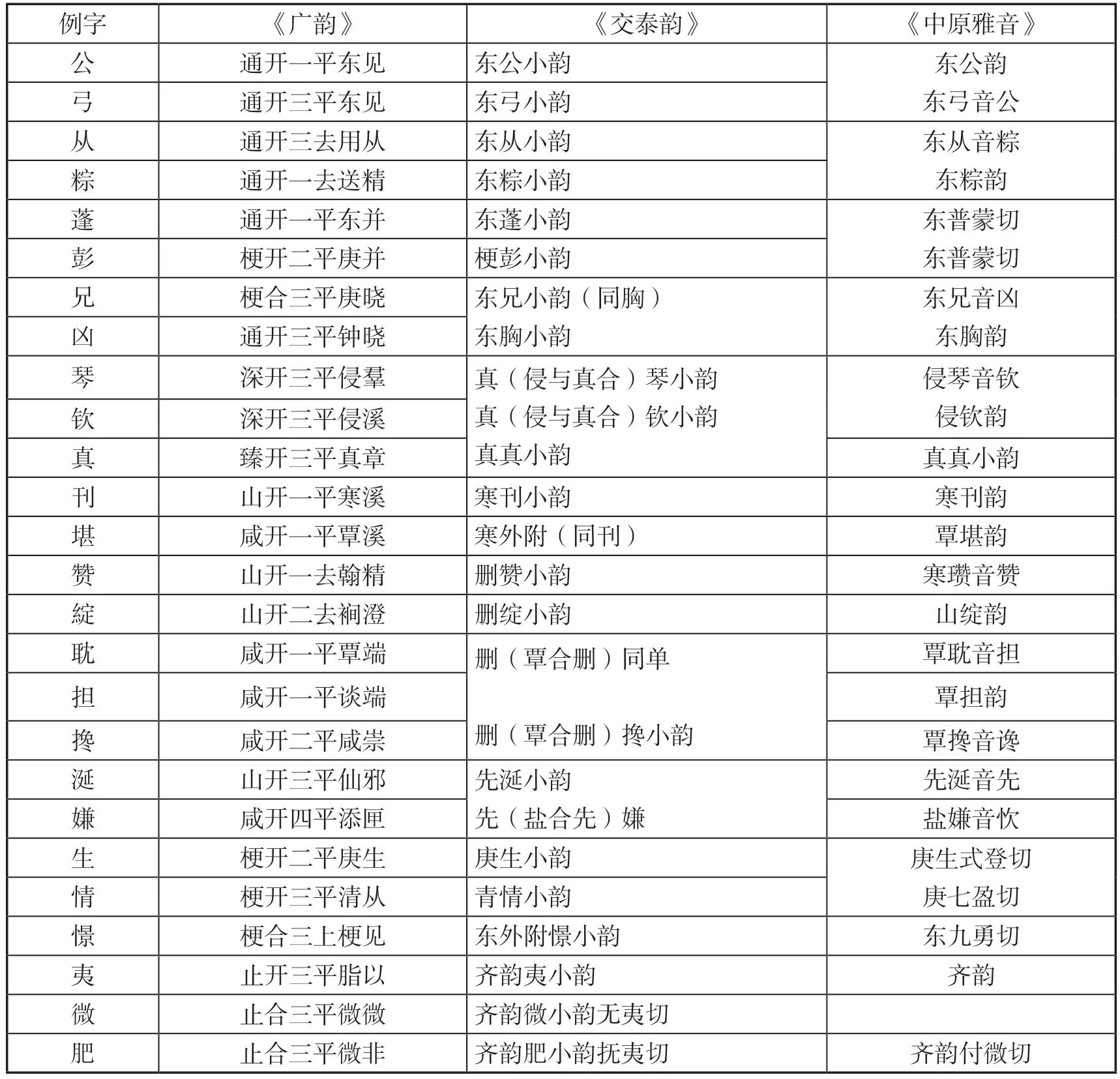

邵荣芬根据《韵学集成》韵目将《中原雅音》的韵母,分为东、庚、阳、真、寒、山、先、侵、覃、盐、支、齐、皆、模、鱼、尤、萧、歌、麻、遮20个韵目。《交泰韵》韵目分为东、真、文、寒、山、先、阳、庚、青、支、齐、鱼、模、皆、灰、萧、豪、歌、麻、遮、尤21个韵目,相比《中原雅音》,少了侵、覃、盐三韵,多了青、文、灰、豪四个韵部。笔者以《广韵》为参照点,比较中古韵母在两书中不同的发展演变,具体如下:

据上表可知,两书韵母差别可以分为三类:1.名同实异,有东、真、寒、删、先、庚、齐。韵目名称相同但实际包含的小韵因等第不同而归并不同。如“公”通开一平见母与“弓”通开三平东见母,《中原雅音》中是同音字,但是《交泰韵》中二者分立。“摐”《广韵》通开三平清母字。《韵学集成》东韵清母悤下小字“摐”字下“打也玉篇撞也五音篇作㧿又见阳韵音窻”,《交泰韵》选择“㧿”字形。吕坤列出清母一等悤韵组后,另立“㧿”韵组。这样的分韵列字明确表明东韵清母一、三等分立。又如《交泰韵》中古山摄一等开口唇牙喉音归于寒韵,舌齿音与中古山咸两摄二等韵合并归于删韵,而《中原雅音》则是中古山摄一等与二等分立。有些则是因为中古韵目归并而不同。如《交泰韵》侵并入真,覃一部分并入寒、一部分并入删,盐并入先;又如“非”止合三平轻唇音,《交泰韵》列在齐韵读为i韵母,而《中原雅音》中止合三轻唇音读为ei韵母。2.名异实同,有文、青、萧。韵字归在不同韵目下,但是只是标目不同。如《交泰韵》把中古臻摄开合分立,开口归于真,合口归于文。类似的还有庚、青。又如中古效摄一等豪、二等肴、三等宵、四等萧,邵荣芬只以萧作标目,《交泰韵》则分为豪与萧两个韵目。书中除肴韵牙喉音归于三、四等外,其余都是一、二等合并,三、四等合并。如“咬”中古效摄开二平肴影,《交泰韵》中咬列于萧韵。《中原雅音》中咬“余了切”也与三四等韵合并。

3.名实相同,有阳、支、鱼、模、歌、麻、遮、皆、尤。

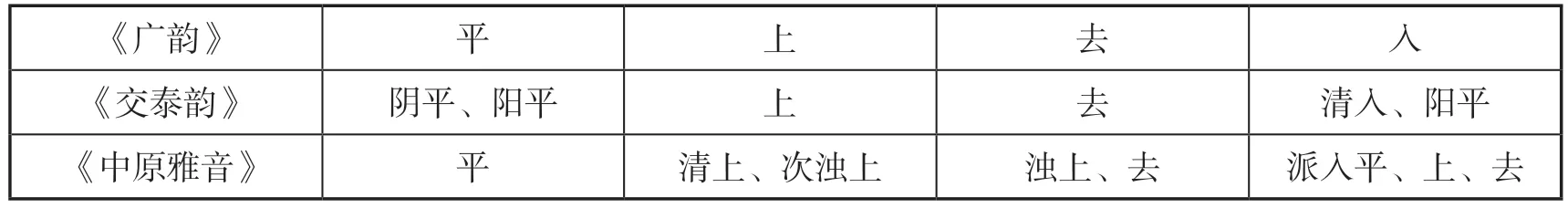

(三)声调比较

近代汉语中,入声的演变与归并是最复杂的。它涉及到韵母系统的变化,也涉及到声调系统的变化,笔者一并在此讨论《交泰韵》与《中原雅音》入声演变的情况。《中原雅音》的声调是平、上、去三声,《交泰韵》是阴平、阳平、上声、去声、阴入、阳入。两书声调比较如下表:

中古平上去入四声在两书中的不同演变,造成了相当一部分韵字在两书中读音不同。如“疮”“床”,《中原雅音》中是“床音疮”,《交泰韵》则一个列在阴声韵平声位,一个列在阳声韵平声位。如“非”“肥”。《中原雅音》中是“肥音非”,《交泰韵》一个列在阴韵平声位,一个列在阳韵平声位。

中古全浊声母上声字在《中原雅音》归入去声,《交泰韵》中浊声母上声字,多数与清声母上声字合并。吕坤将全浊声母的上去二声、甚至上去入三声并入同发音部位清声母韵组的同声调中,如“敘”中古邪母上声字,《中原雅音》中读为去声,《交泰韵》中叙虽然不是小韵代表字,但是在松续翁○叙塕诵絮瓮续松屋邪母韵组、荀(恤)云笋叙陨峻絮运恤(荀)聿心母韵组都是上声字的反切上字,《交泰韵·辨子声》“上声字,二切皆以上声”,“叙”在《交泰韵》中仍然读为上声。《交泰韵》只有少数的浊上字读为去声。如“纣”中古流摄流开三澄母上声字,《交泰韵》中列在尤阴“周帚纣”韵组去声位上。

中古入声在《中原雅音》派入平、上、去三声,《交泰韵》保留入声,并且根据声母的清浊分为阴入、阳入,因此两书入声字的调类也不相同。入声调在两书中的演变不一样,入声韵在两书中的演变与归并也不相同,《中原雅音》中古入声韵与相应的阴声韵合流。《交泰韵》中古入声韵的演变主要有两点,一是中古塞音韵尾[p][t][k]合流为喉塞音韵尾[ʔ],二是其读音与相应的阴声韵读音接近。具体如下:

据上表可知,中古入声韵在《中原雅音》并入相应阴声韵,部分入声韵合并后有两读。中古入声韵[p]、[t]、[k]三韵尾在《交泰韵》合并为喉塞音韵尾,读音是单纯元音韵的短促音,因此与相应的阴声韵读音接近。吕坤以入声辨异、平入相近两处辨析说明《交泰韵》入声韵与阴声韵的区别。

耿振生认为:“在《中原音韵》音系中,可以作为鉴别标记的特征有两条,第一,入派三声;第二,古代通、江、宕诸摄入声字有异读。”从以上音系特点比较来看,《中原雅音》与《中原音韵》声韵系统关系密切,而与《交泰韵》在近代汉语时期的重要语音变化如入声演变,浊音清化,浊上变去等方面有明显区别,所以《中原雅音》与《交泰韵》记录的中原雅音音系不同。

二、《交泰韵》与《中原雅音》音系基础方言的区别

语言演变的不平衡性使同一语言在不同的地区表现出差异,两个雅音音系各有特点,其基础方言也应不同,其具体区别是什么呢?

关于《中原雅音》的音系基础方言研究,代表学者是邵荣芬和龙晦。二位先生都据元孔齐《至正直记》中的记载:“北方声音端正,谓之中原雅音,今汴、洛、中山等处是也”,将汴梁、洛阳、中山等处划为考察范围。不同的是,邵荣芬认为《中原雅音》比较突出的语音特点除入声调类、入声韵的演变外至少还有下列几项:“一、一部分零声母字派生出一个n声母。二、中古山摄入声三、四等合口字一律变为开口。三、平声不分阴、阳”。他将其与现代汉语方言音系特点比较后,排除了汴洛音,认为河北“井陉一带的方言很可能是《雅音》音系的基础”。龙晦《释〈中原雅音〉——论中原雅音的形成及其使用地域》一文主要依据有关洛阳音的两条文献,一是明代乾隆年间《河南通志》记载洛阳音仍保留入声,二是宋代洛阳词人朱敦儒m韵尾并入n韵尾,从而否定了中原音是洛阳音系。他进而以明代郎瑛《七修类稿》中的相关记录,认为汴梁音与《雅音》相近,主张中原音是以“汴梁为主,北起中山,南到淮上我国广大北方话的语音”。

两位先生对《中原雅音》音系在当时地位所持观点也不同。龙晦认为《中原雅音》音系就是宋元明时期的中原雅音,其划定地域的语音是“与规范音不太相远的方言作为审音与统一语音的根据”。而邵荣芬认为“不论《正韵》序中所提到的‘中原雅音’,还是《凡例》里提到的“中原雅音”,指的都不是韵书,而是当时的普通官话语音或是正音”,即认为当时的普通官话或正音在明代被称为中原雅音,这个中原雅音与《中原雅音》不相同,《中原雅音》音系不是当时的官话音。

龙晦对中原雅音划定的“汴梁为主,北起中山,南到淮上”这个范围值得进一步探讨。如他所划定的那些消失了入声的中原音区域如获鹿、灵寿、平山、元氏等地,据现代汉语方言调查研究证明,目前仍保留入声,如刘淑学《中古入声字在河北方言中的读音研究》一书认为,河北目前仍有33个县市保留入声,其中包括灵寿、平山、元氏、赞皇、鹿泉市一部分地区(现石家庄市鹿泉区,以明清获鹿县建制)。这是因为方志记音不准,还是调查区域有别,或是语音调查对象不同,目前尚不可考。又如龙晦所依据明代郎瑛《七修类稿》的记载:“城中语音,好于他郡,盖初皆汴人,扈宋南渡,遂家焉,故至今与汴音颇相似。如呼玉为玉音御,呼一撒为一音倚撒,呼百零香为百音摆零香,兹皆汴音也。”这段关于宋时汴音的记载是否可靠,还有待进一步考证。正如王临惠所论:“如果这段记录如实地反映了当时开封一带方言入声调的演变情况,将是《中原音韵》的基础方言是汴洛一带中原官话的有力佐证。”相比较而言,邵荣芬的观点既有调查所得的方言材料的支持,又有历史文献的佐证,结论更严谨,更令人信服。关于井陉方言的最新研究成果也印证了邵荣芬的观点。

吕坤是一位刚正质朴、学识渊博的学者型官员。他自称“抱独居士”,在学术上坚持“自得”,反对为学“蹑人家脚跟走”(《呻吟语·问学》),敢于打破传统和不迷信权威,甚至也不赞成“跟着数圣人走”,“循弊规若时王之制,守时套若先圣之经”(《呻吟语·修身》),而是强调“各人走各人路”(《呻吟语·品藻》)。这些独立思考、敢于怀疑的思想,对其编纂《交泰韵》当有影响。《交泰韵》并不拘泥于传统韵书及其当时的官修韵书《洪武正韵》,保留了不少当时河南语音。只是这些语音随着社会生活的变化已经慢慢湮灭,现在只有受普通话影响很少的人还在使用。如“某”列于尤韵谋韵组,同时又出现在东韵蒙韵组,作为反切上字与暮韵母相同,读为[mu]。“备”在韵书中不是韵目代表字,但是作为反切上字出现于真韵“○弼滛○比饮○备荫弼宾逆”韵组中,与比字韵母相同,读为[pi]。“彼”列在灰韵背韵组,读为[pei]。再如“偿”列在阳韵“偿杓昂下同商切杓偿愕”韵组,平声字偿与入声字杓中古声母是禅母,上声字与去声字读同商韵组,是禅母与书母的混并,偿字的声母在《交泰韵》读为[ʂ],现在河南话中还有把偿读为[ʂɑŋ]的。“杏”列在庚阴“亨赫娙杏。赫轻䛭赫。硬赫亨额”韵组,读为[xəŋ]。

清代《四库》馆臣对《交泰韵》的基础方言就有说明:“惟其分部纯用河南土音,并盐于先,并侵于真,并覃于山,支、微、齐、佳、灰五部俱割裂分隶,则太趋简易”。目前学界一般认为其基础方言是河南音,如耿振生认为《交泰韵》“声调分为六声:阴平、阳平、上声、去声、阴入、阳入。入声分阴阳,也是近古河南方言的重要特点”,持此观点的有李新魁等。不同之处在于耿振生认为只是地域音,李新魁认为吕坤“所说的‘中原雅音’,就是指河洛一带的语音……吕氏所要表现的就是这么一个共同语的正音(雅音)系统。”也有研究者认为“既雅正又时音又方音的复合音系”,但是“入分阴阳这个特点也体现在河南的另一部音韵学著作《青郊杂著》(1581年)中。考虑到时间和地理上的因素,我们猜测入分阴阳这一特点可能带有方音色彩”。从以上诸家观点来看,学者们都以入分阴阳的特点认为《交泰韵》记录了当时河南语音,区别在于这个语音在当时是雅音还是方音。

通过与现代汉语方言语音对比,可以看出两个雅音音系的基础方言不同,《交泰韵》中原雅音的音系基础方言是中原官话的洛阳音。《中原雅音》的音系基础方言是是冀鲁官话中的井陉话。两地音系区别较大,地理位置上也相距较远。

三、《交泰韵》“中原雅音”所指分析

从以上比较来看,作为一个音系名称,《交泰韵》记录的中原雅音与《中原雅音》音系的音系特征、基础方言都不相同。接下来,我们依书中“雅音”或“中原雅音”出现的次序,依次来对其所指进行具体分析。

(一)“中原雅音,有入作平声,入作上声去声,诸家亦所不废。”此处的“中原雅音”应是韵书《中原雅音》。一是吕坤记录的“中原雅音”河洛音有入声,因此此处不是吕坤记录的中原雅音。二是吕坤在此处说诸家亦所不废,说的是韵学家通过记录音系体现出的观点,而不是诸处或诸地亦所不废。依据学界现有的研究成果,明代《中原雅音》还在流通,吕坤对《中原雅音》应该并不陌生。《交泰韵》共23处提到《韵学集成》。《韵学集成》中共保留了一千两百多条《中原雅音》语音资料。即使他没有翻阅过《中原雅音》,吕坤在翻阅《韵学集成》时也必定会对《中原雅音》有所了解,所以此处当指《中原雅音》。

(二)“旧韵支、微、鱼、齐,每韵皆不清楚,如支之杂妫,齐之杂圭,微之杂归,鱼虞之杂鉏模,甚为混乱。今集成宗正韵皆已改正,然有未尽者。余以中原雅音正之。”从《交泰韵》与《中原雅音》韵字读音及音系对比看,这里的“中原雅音”指的是吕坤所说的河洛音。因为《交泰韵》及现代洛阳方言,中古止、蟹合口三等轻唇音归于齐韵,韵母是i。《中原雅音》中古止、蟹合口三等轻唇音归于灰韵,韵母是uei。从“微之杂归,甚为混乱……余以中原雅音正之”这句话可以清晰地看出,吕坤据河洛音——中原雅音,对《韵学集成》《洪武正韵》韵书音系作了修正。

(三)“中原当南北之间,际清浊之会,故宋制中原雅音,合南北之儒,酌五方之声,而一折衷于中原。谓河洛不南不北,当天下之中,为声气之萃。我朝《正韵》,皆取裁焉。周氏德清,高安人也,力诋沈约,极服中原。”在论证《中原雅音》成书年代时,不少学者都提到这句话。“吕坤说《中原雅音》是宋代的作品,而璞隐说是元代的作品,二说是否矛盾呢?”与其在此解释为什么不矛盾,不如重新来认识吕坤此处提到的“中原雅音”所指的确切含义。笔者认为此处的“中原雅音”不是韵书,主要原因如下:

1.明代河南八府一州,河南府府治洛阳,开封府府治祥符县。地名河洛在吕坤文集中共出现过两次,另一处是“守河南路。伊庶人骄甚,请八万金治离宫,诏许之。司计者不损额,第令加赋。公曰:‘河洛无岁,数十万户嗷嗷欲去家’”(《去伪斋集》卷八《亢水阳传》),此处的河洛同样指的是洛阳。

2.“宋制中原雅音”中的制为规定义,意为宋代颁定中原雅音。根据检索,中原雅声最早出现于《增修互注礼部韵略》,比最早出现中原雅音的《五经说》稍早一些。两书用不同的名称说明了同样的语音现象,如前者说:“如麻字韵自奢字以下,马字韵自写字以下,禡字韵自藉字以下,皆当别为一韵,但与之通用可也,盖麻马禡等字皆喉音,奢写藉等字皆齿音,以中原雅声求之夐然不同矣”。”后者云:“则麻韵从奢以后,马韵从写以后,禡韵从藉以后,与中原雅音皆不合,须别为一韵矣。”两处文字都在说明当时韵书与时音不合之处。雅音音系“合南北之儒,酌五方之声”,即是指有争议的读音以秉承声气之萃的河洛话读书音为准。正如上文所论,《中原雅音》的音系、基础方言与《交泰韵》区别较多,所以吕坤在此处要说明的是河洛音有着深厚历史渊源,是正宗之音。

3.“我朝《正韵》,皆取裁焉”,即《洪武正韵》序言所说的“一以中原雅音为定”。目前学界一般认为《洪武正韵》提到的“中原雅音”指的不是韵书《中原雅音》。王洪君在考察了中古开口二等七摄(梗江假蟹效咸山)的舒声见系字在《中原音韵》《洪武正韵》的韵类分合及之后在当代官话方言不同地域中的读音后,认为“《洪武》自称为‘一以中原之音为定’确有一定的道理”,“明代和清前期中期的权威方言是《洪武》型的中部官话”。以上这些都证明此处的“中原雅音”不是指韵书,而是指当时中原地区的语音,即吕坤认为应当以河洛音为标准音来作为正音的标准。

(四)“余所收以中原雅音为主”,此句是吕坤表明《交泰韵》音系以中原雅音即河洛音为主。正如上文所论,《交泰韵》《中原雅音》两书音系有别,吕坤自然不会以《中原雅音》音系作为自己的韵书音系。

(五)“去集成之繁芜,就正韵之简净,准中原之雅音,大都已成。但正韵之初修也,高庙召诸臣而命之云:韵学起于江左,殊失正音,须以中原雅音为定。而诸臣自谓从雅音矣。及查正韵,未必尽脱江左故习。如序、叙、象、像、尚、丈、杏、辛、棒、项、受、舅等字,俱作上声,此类颇多,与雅音异。万历中,余侍玉墀,见对仗奏读,天语传宣,皆中原雅音。今二书具在,余不敢与正韵抵牾,听读者之所从耳”。第一个“准中原之雅音”,准是依照,依据的意思。吕坤依照中原地区的雅音作成《交泰韵》。与前文说“余所收以中原雅音为主”互相印证。第二个“中原雅音”指的是河洛音。《洪武正韵》与河洛音不同之处以及其编排体例的缺陷,促使吕坤编纂了《交泰韵》。第三个“中原雅音”同样是指河洛音,这是对明代官话基础方言的一个重要文献记载。吕坤38岁入仕为官,曾赴任山西、山东、陕西等处,57岁调任京城,59岁任刑部侍郎,宦海经历丰富,又对音韵之学卓有见识,“余侍玉墀,见对仗奏读,天语传宣,皆中原雅音”等话当非虚言,是可以采信的。明代王骥德:“识字之法,须先习反切。盖四方土音不同,其呼字亦异,故须本之中州”(《曲律·论须识字》);杨文骢说:“得中原之正音,去五方之啁杂”(《同文铎》);孙贞说:“读韵必须汉音方能翻切,合中州之韵,调平仄亦然。若以各处音则不能合乎中上下左右。”这些明代的文献资料也都说明中州音是当时的官话基础方言,具有不同寻常的高超地位。

万历年间来华传教的意大利传教士利玛窦说:“除了不同省份的各种方言,也就是乡音之外,还有一种整个帝国通用的口语,被称为官话(Quonhoa),是民用和法庭用的官方语言。这种国语的产生可能是由于这一事实,即所有的行政长官都不是他们所管辖的那个省份的人,为了使他们不必需学会那个省份的方言,就使用了这种通用的语言来处理政府的事务。官话现在在受过教育的阶级当中很流行,并且在外省人和他们所要访问的那个省份的居民之间使用。”利玛窦之后的金尼阁在1626年出版了旨在帮助西方传教士学习汉语、汉字的工具书《西儒耳目资》。据罗常培先生研究,利玛窦写的四篇罗马字注音材料的音系与《西儒耳目资》音系几乎完全一样。乔全生先生在具体翔实的语音资料对比基础上,论证了“山西方言中原官话汾河片作为当时中原雅音的一支,与《耳目资》存有很多相合之处”。这些既证明了吕坤关于天语传宣皆中原雅音的可信,也说明当时的河洛音——中原雅音在明代的通语地位。

四、结语

从以上对《交泰韵》中原雅音一词的逐个辨析,可以发现有5处指的是《交泰韵》所描写的河洛音系,只有一处指的是韵书《中原雅音》。历史文献对汉语语音史研究有着重要义,正确解读文献材料才能有益于汉语语音史的研究。因此,我们不能先入为主,而是要对比、辨析其所指,才能让文献材料发挥作用,得出正确的结论。

另外,我们要辩证认识河洛音——中原雅音在当时通语地位。万历二十年(1592)壬辰科进士余自强曾撰《治谱》一书,说:“忌衙役传话,各处乡音不同,初到未必通晓,如遇闽地但令各写情节,参之词状又令从容言之。不能说官话不妨当堂写答问语。或亦不甚相远。切不可令门子等解说,一恐其因而说谎,一恐观者不察以州县之权尽在若辈也。”这与吕坤和利玛窦的说法一致。中国地域广阔,方言众多,俗话说“十里不同音,百里不同俗”,若没有通语作为桥梁,不同地域人之间的交际会有困难。但是当时没有客观、明确的官话标准,也没有现代汉语时期持之以恒的推广普通话的种种措施。即使现在普通话标准明确,多数人的普通话还会带有自己母语的特点。更不用说当时的读书人学习读书音受到自己方言的影响了,这应是有约定俗成的共同语,但是当时官话音韵文献音系有相同的一面却又各有不同音系特征的一个重要原因。恰如耿振生所说:“官话的核心部分是比较稳固的,是人们共同承认的官话成分,官话的非核心部分有些游移不定,可以因时、因地、因人的观念有些变化……不规范性、游移性是近代官话语言有别于现代普通话的主要特点。”明代官话是近代汉语语音研究中的一个难点、热点。吕坤及明代一些学者对中州音、中原音推崇的观点值得我们持续关注,以期发现更多的相关历史文献证据,从而早日解决这个热点、难点,推进近代汉语语音史研究。