山西省非常规天然气资源特征及共探共采选区评价

2019-06-15魏子聪苏育飞周宝艳

魏子聪 苏育飞 田 玲 周宝艳

(山西省煤炭地质勘查研究院,太原 030006)

煤系非常规天然气系指与煤系有关的天然气,由于其储集方式特殊、储层岩性与结构复杂、渗透率低,通常被称为非常规天然气,主要包括煤层气、页岩气和致密砂岩气[1-3]。海陆过渡相煤系以页岩气、煤层气和致密砂岩气共生为主[4-5],沉积环境以海滨沼泽相或内陆沼泽相为主的含煤地层,烃源岩干酪根类型以Ⅲ型为主,具有缓慢、连续、长期生烃的特点,为大量生烃奠定了基础[6-7],山西的各大含煤盆地在多期沉积-构造作用下,烃源岩热演化程度较高,利于生气[2-3,8]。随着基础地质理论研究和勘探开发技术取得突破,海陆过渡相含煤地层煤系非常规天然气勘探开发越来越受重视[9]。

山西省是我国煤层气勘探开发最先取得商业性突破的地区,但是与常规天然气相比,煤层气经济性差、资金回收慢,经济效益不高,对社会资金的吸引力不大,导致了近几年煤层气勘探开发投入明显降低。为保障山西省资源性经济型转型发展示范区建设,早日实现“全国能源革命排头兵”的历史性跨越,需要大力发展和研究山西深部煤系非常规天然气资源。

1 山西省非常规天然气含气系统划分

1.1 含气系统划分依据

1.1.1 含气组合沉积特征

陆表海背景下的含煤地层中,对含气系统的垂向分布具有分划性阻隔作用的隔水阻气层的发育主要受控于沉积环境。通过对沉积环境的研究,结合含气特征,发现山西省域石炭二叠纪煤系含气层段主要对应于三种沉积体系域,即障壁砂坝-潟湖潮坪、浅水三角洲和曲流河沉积,构成生储盖共生组合。其中太原组、山西组分属不同的含气系统。

①障壁砂坝-潟湖潮坪沉积相。该类沉积主要发育于本溪组-太原组晋祠段。沉积物由成熟度较高的中-细粒石英砂岩、粉砂质泥页岩、深灰色泥页岩、铁铝质泥页岩和黑色炭质泥页岩、煤层及煤线组成。煤、炭质泥页岩是良好的生气层和储层,主要发育于潮坪亚相的泥炭坪;由于受海水的长期冲刷筛选,因而形成的砂岩成分成熟度高,且分选好,是良好的砂质储层(晋祠砂岩);潟湖泥页岩发育广泛,且含有大量的铁铝质,是良好的盖层。障壁砂坝、潟湖、泥炭坪、砂坪、潮道的沉积微相在垂向上呈现交替出现,具有煤层气-页岩气-砂岩致密气组合、煤层气-页岩气组合、煤层气-砂岩致密气组合的储层配置条件。

②浅水三角洲沉积相。该类沉积普遍发育于太原组、山西组和下石盒子组。煤层和暗色泥页岩主要发育于三角洲间湾充填变浅背景上形成的三角洲废弃朵叶及泥炭沼泽环境,泥炭沼泽环境在三角洲平原亚相中占90%,具有煤层气-页岩气组合的储层配置条件;分流河道和水下分流河道砂体构成三角洲的主体格架,砂体常呈透镜状相互叠置关系,进积时在层序上向下往往渐变为前三角洲泥页岩,向上渐变为沼泽泥页岩,砂岩以中-细粒为主,同时具有煤层气-页岩气-致密砂岩气组合的储层配置条件。

③曲流河沉积。该类沉积主要发育下石盒子组和上石盒子组。煤层和暗色泥页岩主要发育于两岸平原中较低洼的部位即河漫滩(泛滥盆地),以及废弃的河道,可作为良好的生气层和储层。垂向上,河漫滩的煤层、炭质泥页岩常与堤岸细-粉砂岩以及河道沉积呈交替出现的现象。

1.1.2 储层流体压力分布特征

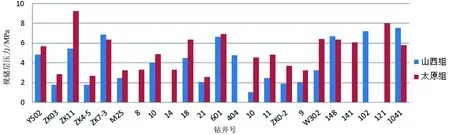

山西全省有各类煤层气勘探开发井4 000余口,部分进行了储层压力测试。大同煤田未实施地面煤层气井,霍西煤田未试井,西山煤田煤层气井试井储层压力梯度为(0.56~0.65)×10-2MPa/m,宁武煤田煤层气井试井储层压力梯度为(0.81~0.97)×10-2MPa/m。沁水煤田、河东煤田是煤层气试井主要区域,现收集两煤田试井储层压力170层次,储层压力梯度变化范围为(0.15~1.24)×10-2MPa/m。在垂向上,太原组储层压力或视储层压力高于山西组,表明太原组和山西组分属不同的流体压力系统(图1,图2)。

1.1.3 含气量分布特征

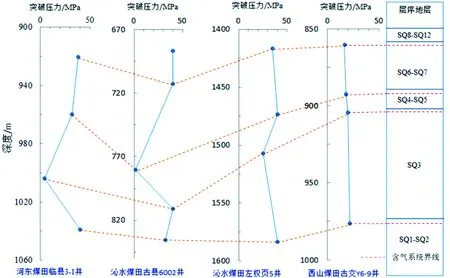

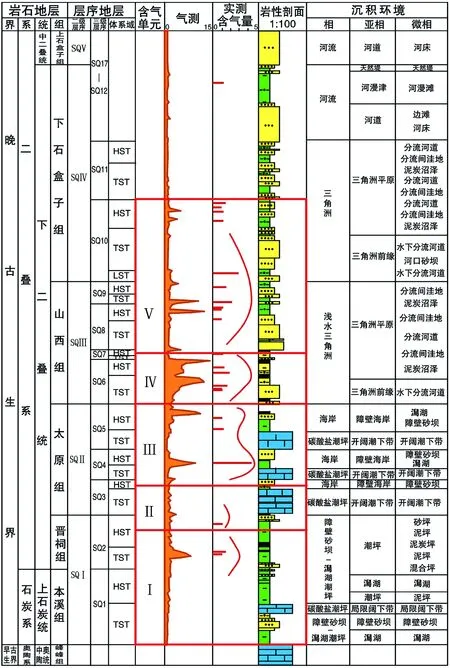

层序格架下的气测录井-岩样实测含气量显示目标层垂向分布存在5个含气高值区,与层序地层的对应关系良好,分别对应于SQ1-SQ2(本溪组-晋祠组)、SQ3(太原组庙沟毛儿沟段)、SQ4-SQ5(太原组斜道东大窑段)、SQ6-SQ7(山西组北岔沟段)、SQ8-SQ10(山西组冀家沟段-下石盒子组骆驼脖子砂岩),可以作为含气单元划分的辅助证据之一(图4)。

1.2 含气系统划分

综上, 层序地层格架下的各含气单元分属不同的沉积体系,即潮道-潟湖潮坪、 浅水三角洲和曲流河含气沉积体系;储层流体压力垂向特征、含气量有较为明显的差异;关键层具有较好的封盖性;各单元内部生储盖组合发育稳定,尤其是高位体系域发育的分布广泛、厚度可观的泥页岩,突破压力较大,时间较长,且在整个研究区内发育稳定,利于气体的保存,可作为含气单元限定层。由此,将研究区本溪组-下石盒子组限定为Ⅰ-Ⅴ共5个含气单元;其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ单元煤及暗色泥页岩广泛发育、厚度可观,生-储-盖组合发育良好(图5)。

图1 河东煤田太原组、山西组视储层压力Figure 1 Reservoir pressures of Taiyuan and Shanxi formations in Hedong coalfield

图2 沁水煤田太原组、山西组储层压力Figure 2 Reservoir pressures of Taiyuan and Shanxi formations in Qinshui coalfield

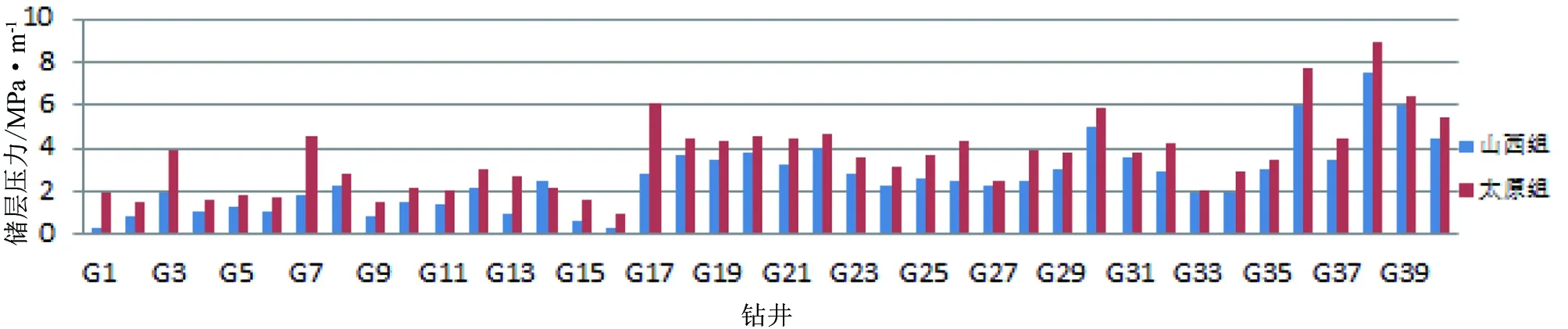

图3 各煤田突破压力参数与深度的关系Figure 3 Relationship between breakthrough pressure parameter and depth in coalfields

2 山西省非常规天然气成藏地质条件

2.1 有机地化特征

2.1.1 烃源岩有机质丰度高

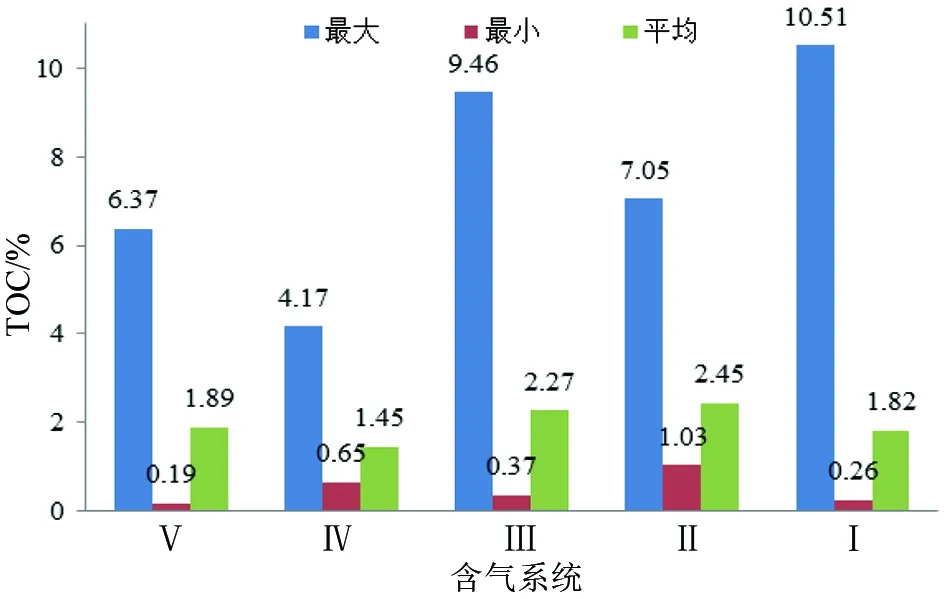

山西省各含煤盆地目标层泥页岩形成于海陆过渡相沉积环境,有机质丰度范围较大,TOC含量为0.1%~30%,总体为2%~4%,平均值为2.96%。含气系统间的泥页岩TOC含量差异较小,基本一致,但仍有一定的差异,且各含气系统中泥页岩TOC含量变化范围较大。剔除炭质泥页岩影响,其中第Ⅰ含气系统TOC含量为0.26%~10.51%,平均为1.82%;第Ⅱ含气系统TOC含量为1.03%~7.05%,平均为2.45%;第Ⅲ含气系统TOC含量为0.37%~9.46%,平均为2.27%;第Ⅳ含气系统TOC含量为0.65%~4.17%,平均为1.45%;第Ⅴ含气系统TOC含量为0.19%~6.37%,平均为1.89%。相对而言第Ⅱ含气系统和第Ⅲ含气系统泥页岩有机质丰度较高,更利于页岩气成藏(图6)。

2.1.2 有机质演化进入成熟阶段,生烃潜力大

有机质成熟度是有机质演化程度的衡量指标[ 10],

图4 河东煤田页1井含气量变化及含气单元划分Figure 4 Gas content variation and gas-bearing unit partitioning in well Y1, Hedong coalfield

图5 含气系统划分Figure 5 Gas-bearing system partitioning

图6 各含气系统有机质丰度分布特征Fig. 6 Distribution characteristics of organic matterabundance in various gas bearing systems

山西省石炭-二叠系煤系烃源岩有机质成熟度较高,处于成熟-过成熟阶段,地史时期中已有大量的热解气生成,有利于煤系非常规天然气的赋存富集。在各含煤盆地中,沁水盆地与霍西煤田有机质成熟度最高,为2%~4%,宁武盆地与河东煤田有机质成熟度为1%~2.5%。大同盆地中泥页岩成熟度较低,为1%。

2.2 储层物性特征

2.2.1 岩石学特征

主力煤层显微煤岩组分以镜质组占优势,有一定含量惰质组。山西组3#煤层镜质组含量 59.8%~93.1%,平均80.4%;惰质组含量 6.9%~35.2%,平均18.9%;壳质组含量为0~10.5%,平均0.7%。太原组15#煤层镜质组含量70.7%~92.5%,平均82.0%;惰质组含量7.5%~28.4%,平均17.6%;壳质组含量0~6.2%,平均0.4%。

富有机质泥页岩其矿物成分呈现出黏土矿物含量高,石英与方解石含量偏低的特征。黏土矿物中以高岭石与伊利石为主。在平面上,各含煤盆地中各矿物成分含量变化较小,黏土矿物在50%以上,石英质量分数在35%左右。

砂岩储层主要包括石英砂岩、岩屑砂岩、岩屑石英砂岩、岩屑长石砂岩,矿物组分以无机矿物组分占绝对优势,其中石英和黏土矿物最为发育,平均质量分数分别可达60.3%和37.0%。此外,砂岩储层中不稳定矿物含量较多,表明离物源区较近。局部砂岩层表现出较为强烈的矿化蚀变现象。

2.2.2 孔隙结构特征

煤岩总孔容为0.032 6~0.042 5ml/g,平均为0.037 3 ml/g。比表面积为18.644~23.354 m2/g,平均为20.171 m2/g。中值孔径为4.2~4.5nm,平均为4.4nm,平均孔径为7.2~7.6nm,平均为7.4nm。孔隙度为4.197 5%~5.188 0%,平均为4.756 7%,退汞效率为79.69%~92.00%,平均为85.72%。综合而言,煤岩总孔容、比表面积、中值孔径、平均孔径以及孔隙度均相对稳定,变化幅度较低。

泥页岩总孔容为0.003 8~0.007 8ml/g,平均为0.006 2ml/g。比表面积为1.148~3.282 m2/g,平均为2.269 m2/g。中值孔径为4.5~5.3nm,平均为5.0nm,平均孔径为8.6~16.8nm,平均为11.6nm。孔隙度为0.660 4%~1.868 4%,平均为1.310 8%,退汞效率为2.63%~56.41%,平均为21.23%。综合而言,泥页岩总孔容、比表面积、中值孔径、平均孔径以及孔隙度变化幅度较大。

砂岩总孔容为0.003 5~0.018 8ml/g,平均为0.009 4ml/g。比表面积为0.523~1.839 m2/g,平均为0.925 m2/g。中值孔径为4.5~33.9nm,平均为16.6nm,平均孔径为24.1~80.5nm,平均为42.1nm。孔隙度为0.783 2%~4.108 2%,平均为2.049 1%,退汞效率为9.09%~31.63%,平均为19.42%。综合而言,砂岩总孔容、比表面积、中值孔径、平均孔径以及孔隙度变化幅度较大。

各类孔隙参数相互对比而言,孔容方面煤岩>砂岩>泥页岩,三者间的比例约为0.7∶0.2∶0.1;比表面积方面煤岩>泥页岩>砂岩,三者间的比例约为0.86∶0.10∶0.04;中值孔径方面砂岩>泥页岩>煤岩,三者间的比例约为0.6∶0.2∶0.2;平均孔径方面同样表现为砂岩>泥页岩>煤岩,三者间的比例约为0.7∶0.2∶0.1;孔隙度方面,煤岩>砂岩>泥页三者间的比例为0.5∶0.3∶0.2;退汞效率方面表现为煤岩>泥页岩>砂岩。

2.2.3 渗透率特征

煤系储层渗透性对于煤系非常规天然气耦合成藏过程中烃类气体在各储层间的运移过程具有重要的影响,同时储层渗透性对于后期开采的压裂改造也具有重要的意义。储层裂隙发育程度和开度决定了储层渗流能力。构造演化过程控制了裂隙的发育程度,而现今地应力状态控制着裂隙的开度,进而使得煤系非常规天然气储层渗透率表现出强烈的各向异性特征,受储层压力和吸附—解吸过程控制,储层会发生不同程度的收缩与膨胀效应[11]。

砂岩渗透率为0.001 9~0.074mD,平均为0.016mD。且砂岩渗透率与粒度表现为良好的正相关关系:粗粒砂岩渗透率(0.074mD)>中粒砂岩渗透率(0.020mD)>细粒砂岩渗透率(0.006 1mD),砂岩渗透率各向异性同煤岩相似,同样表现为垂直层面渗透率大于平行层面渗透率,垂直层面渗透率为平行层面渗透率的1.5~10.9倍。

煤岩渗透率为0.22~4.18mD,平均2.07mD,渗透率各向异性显著,其中垂直于层理方向渗透率为3.18~4.18mD,约为平行层理方向渗透率(0.22~0.95mD)的4.5~15.6倍。煤岩渗透率各向异性主要是垂直于层面的高角度裂隙发育,作为渗流通道大大提高了该方向的渗透率。

泥页岩渗透率为0.005 3~0.049mD,平均0.022mD,泥页岩渗透率各向异性也极为显著,其平行层理方向渗透率(0.014~0.049mD)为垂直层理方向渗透率(0.005 3~0.008 8mD)2.6~5.6倍,原因是泥页岩层理较为发育,层理多为力学薄弱面,砂质含量高,孔渗连通性好。

总体而言,煤系非常规天然气储层渗透率表现为:煤岩渗透率(2.07mD)>砂岩渗透率(0.016mD)>泥页岩渗透率(0.003 5mD)。煤系非常规天然气各储层渗透率跨度较大,变异系数分别为2.69、4.19和2.23,均大于0.7,表现出强非均质性特征。

2.3 含气性特征

由于煤系非常规天然气中有着较强的非均质性,不同样品的吸附能力、孔隙度等均存在较大的差异,不同类型气藏随着埋深的增加,其甲烷的赋存状态及含气性变化规律存在较大的差异。

对于煤层气而言,其总含气量呈先增加后减小的趋势,埋深在1 000m至3 500m时总含气量最大,当埋深大于3 500m时,一方面开采难度增加,另一方面总含气量减小,不利于煤层气、页岩气、致密砂岩气的勘探开发。而对于页岩气而言,其总含气量随着埋深增加而先增大后减小,前两个阶段中总含气量较小,且吸附气比例较大,而页岩气中游离气含量对初期页岩气井产量起到关键作用,由此在前两个阶段中(0~2 000m)不利于页岩气的勘探开发,当埋深大于2 000m时,页岩气总含气量与游离气量均较大,为页岩气勘探开发的有利深度。对于致密砂岩气而言,其总含气量随着埋深增加先增加,当埋深大于3 500m,总含气量开始呈现减小趋势。且致密砂岩气在埋深小于2 000m时,总含气量较小,而当埋深大于2 000m,总含气量相对较大。综合考虑煤层气、页岩气、致密砂岩气各类型气藏的有利深度可知,当埋深在1 500m至3 500m时为煤系非常规天然气共探共采的最佳埋藏深度。

3 山西省非常规天然气共探共采有利区判别及优选

山西省的非常规天然气具有气储层紧邻的特征。因此,对山西组主采煤层与含气系统Ⅴ、含气系统Ⅳ和含气系统Ⅲ,太原组主采煤层与含气系统Ⅲ、含气系统Ⅱ、含气系统Ⅰ分别进行共采进行了有利区判别及优选。

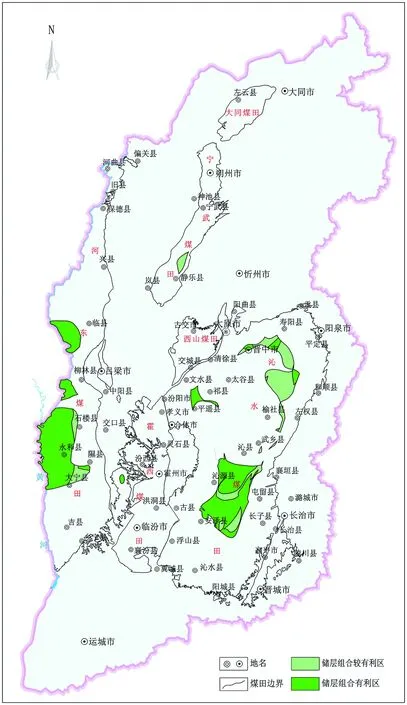

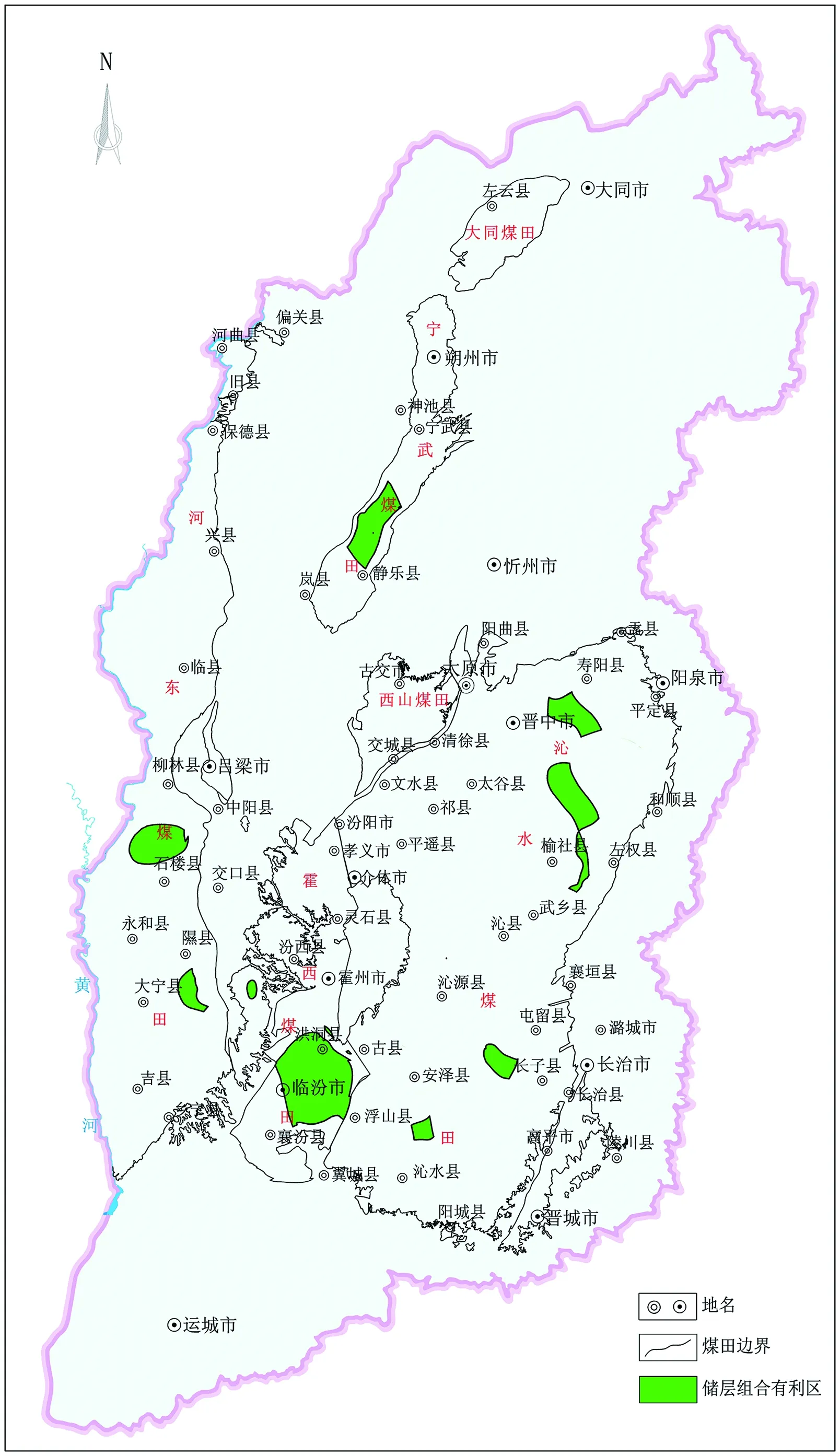

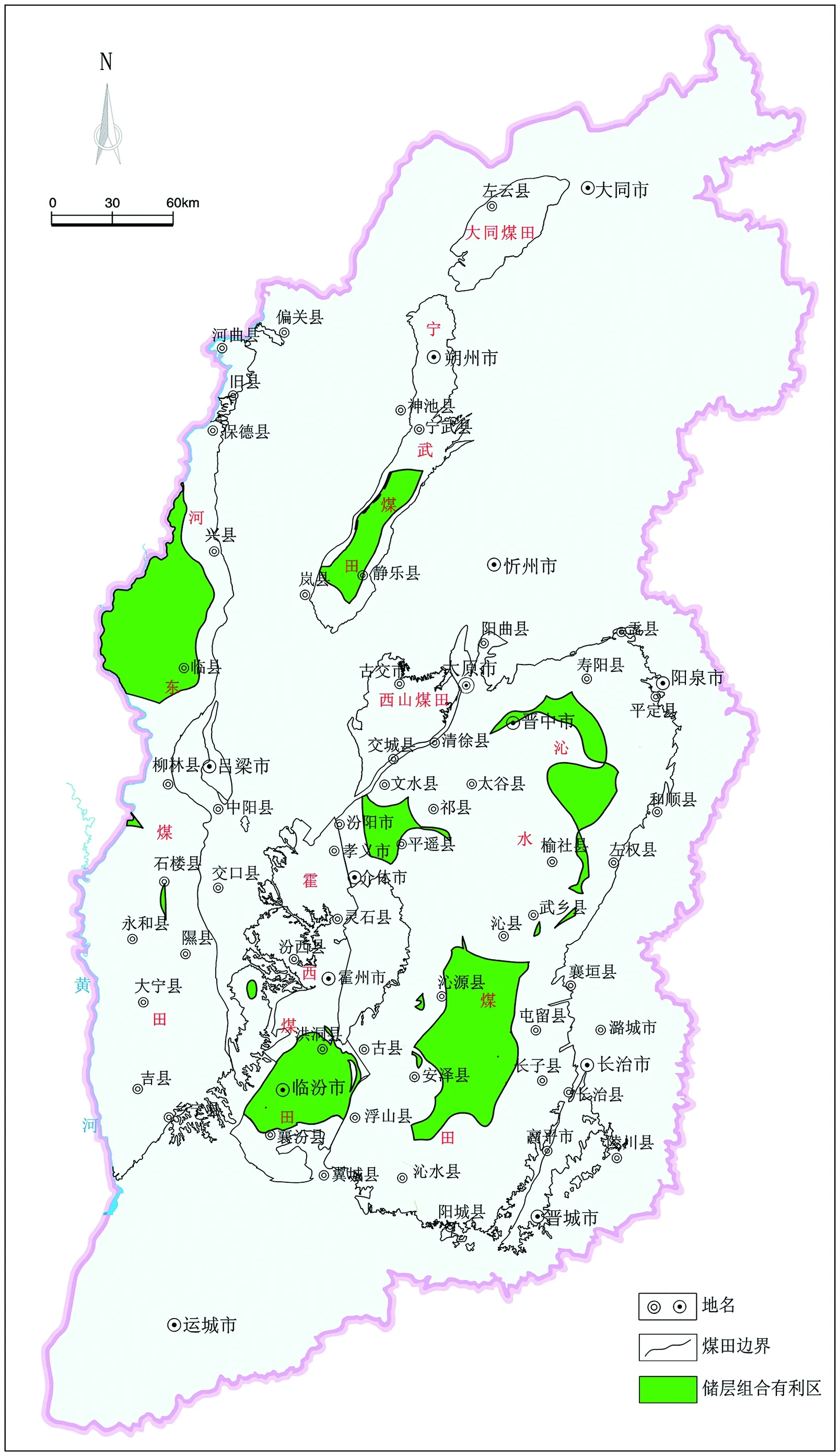

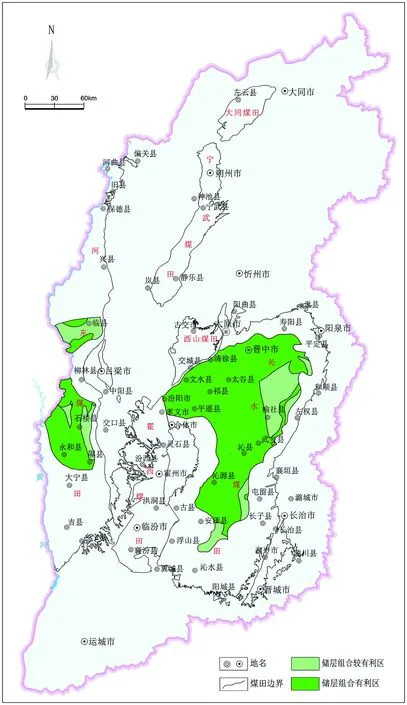

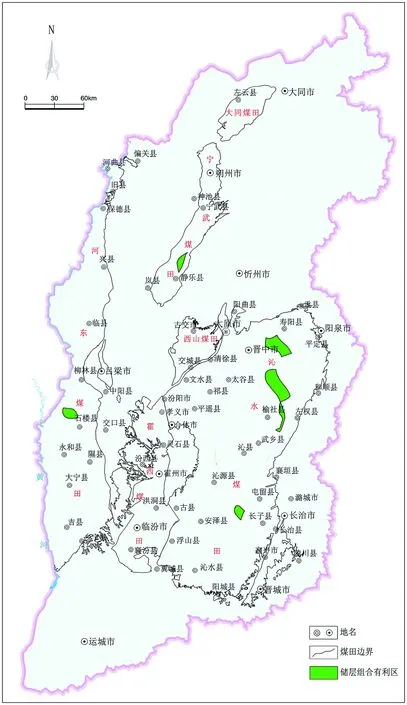

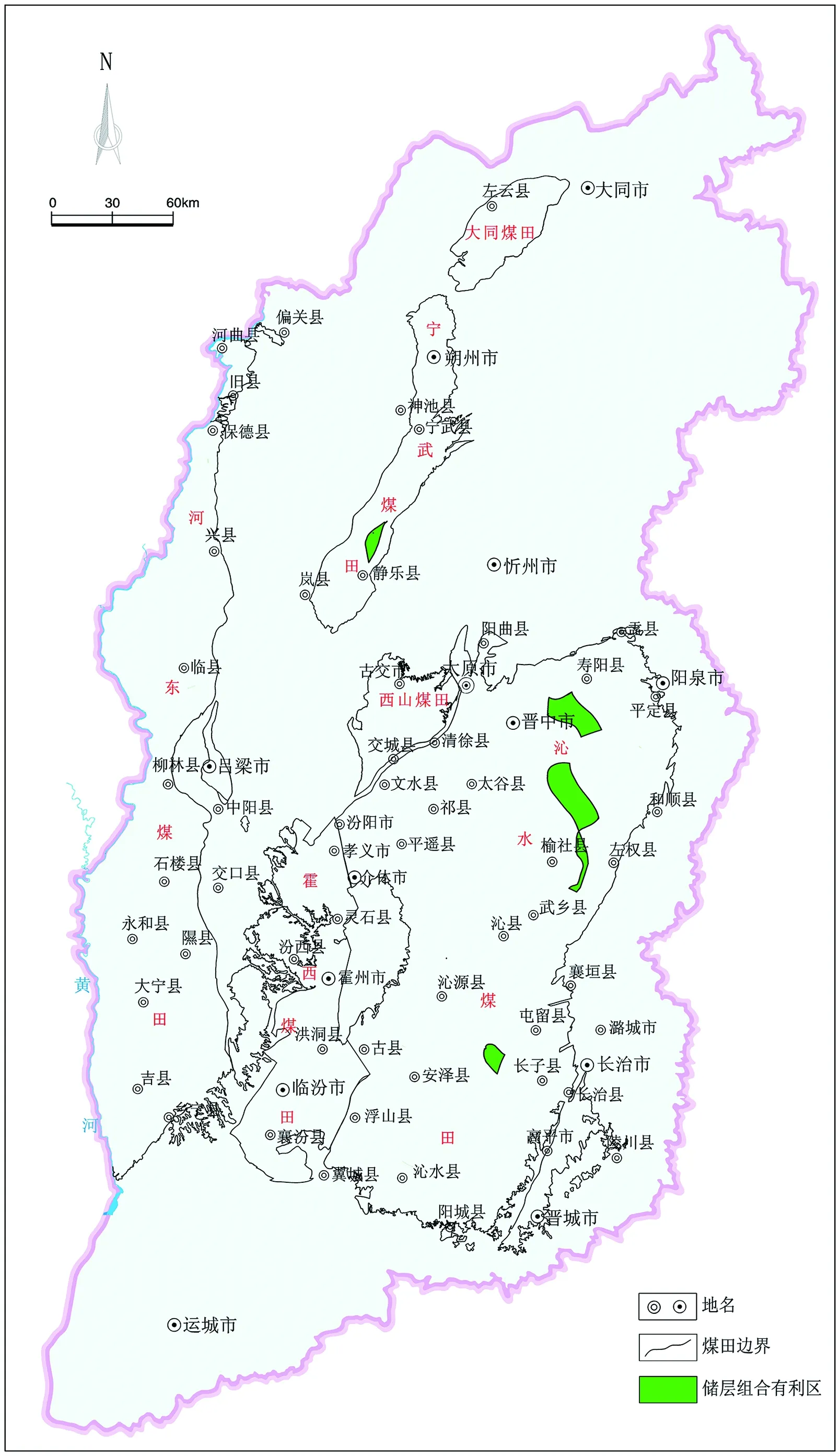

以煤层气为主体对含气系统Ⅴ-山西组主力煤层进行双层合采时,山西省域共采有利区主要分布在沁水煤田南部沁源-安泽东侧、屯留-长子西侧及沁水煤田西部平遥附近,河东煤田临县、三交-柳林及石楼-永和-大宁西侧(图7);对含气系统Ⅳ-山西组主力煤层进行双层合采时,共采区分布较为离散,主要分布在沁水煤田北部寿阳-榆社-武乡一带,霍西煤田洪洞-以南,河东煤田石楼及隰县-蒲县一带,宁武煤田中南部地区(图8);对含气系统Ⅲ-山西组主力煤层进行双层合采时,共采区主要分布在沁水煤田南部沁源-安泽东侧、屯留-长子西侧地区,中北部榆次-寿阳-榆社-武乡一带及沁水煤田西侧平遥地区,河东煤田临县-兴县西侧,宁武煤田西南部及霍西煤田洪洞以南(图9)。以煤层气为主体对含气系统Ⅰ-太原组主力煤层进行双层合采时,山西省域共采有利区主要分布在沁水煤田大部地区,河东煤田柳林-石楼-隰县西南侧(图10)。

图7 山西组主力煤层煤层气与含气系统Ⅴ页岩气共采有利区分布图Figure 7 Shanxi Formation main coal seams CBM and shale gas ingas-bearing system V joint exploitation favorable area distribution

图8 山西组主力煤层煤层气与含气系统Ⅳ页岩气共采有利区分布图Figure 8 Shanxi Formation main coal seams CBM and shale gas ingas-bearing system IV joint exploitation favorable area distribution

图9 山西组主力煤层煤层气与含气系统Ⅲ页岩气共采有利区分布图Figure 9 Shanxi Formation main coal seams CBM and shale gas ingas-bearing system III joint exploitation favorable area distribution

以煤层气为主体进行三层共采时,对含气系统Ⅴ-含气系统Ⅳ-山西组主力煤层进行三层合采,共采区零星分布在沁水煤田南部寿阳地区、中部榆社地区及屯留-长子西侧,河东煤田柳林-石楼地区,宁武煤田静乐县以北;对含气系统Ⅳ-山西组主力煤层-含气系统Ⅲ进行三层合采时,共采区零星分布在沁水煤田寿阳地区、榆社以北、屯留-长子-沁水西北侧,霍西煤田洪洞以南,宁武煤田静乐县以北地区;当对含气系统Ⅴ-山西组主力煤层-含气系统Ⅲ进行三层合采时,共采有利区主要分布在沁水煤田南部沁源-安泽东侧、屯留-长子西侧,中-北部寿阳-榆社一带,其他零星分布在河东煤田临县西南侧、宁武煤田静乐县以北(图11)。

对含气系统Ⅴ-含气系统Ⅳ-山西组主力煤层-含气系统Ⅲ进行四层合采时,共采区零星分布在沁水煤田南部寿阳、榆社-武乡一带(图12)。

图10 太原组主力煤层煤层气与含气系统Ⅰ页岩气共采有利区分布图Figure 10 Taiyuan Formation main coal seams CBM and shale gasin gas-bearing system I joint exploitation favorable area distribution

图11 山西组主力煤层煤层气与含气系统Ⅴ、含气系统Ⅲ页岩气共采有利区分布图Figure 11 Shanxi Formation main coal seams CBM andshale gas in gas-bearing systems V and IIIjoint exploitation favorable area distribution

图12 山西组主力煤层煤层气与含气系统Ⅴ、含气系统Ⅳ、含气系统Ⅲ页岩气共采有利区分布图Figure 12 Shanxi Formation main coal seams CBM and shale gas in gas-bearing systems V, IV andIII joint exploitation favorable area distribution

4 结论

1)结合含气沉积组合特征、地下水封闭性特征、储层流体压力垂向特征、盖层封闭性特征、含气性特征等的垂向差异,同时结合对全区稳定发育的厚层泥岩盖层的识别,将研究区本溪组-下石盒子组划分为Ⅰ-Ⅴ共5个含气系统单元。

2)煤系非常规天然气是赋存于煤系内部,山西省石炭-二叠系发育了多套煤系非常规天然气共生组合岩系。基于近几年的勘探开发研究成果,山西省煤系非常规天然气资源潜力巨大。主要特点为有机质丰度高,以Ⅲ型干酪根为主,有机质已进入成熟阶段,有机地化条件较好;孔隙变化较大,连通性差,渗透率低,非均质性特征强,储层物性条件一般;含气量变化幅度极大、含气量较为可观。

3)有利区适合以煤层气为主体进行煤层气、页岩气的共探共采。含气系统Ⅴ、含气系统Ⅳ、含气系统Ⅲ、3号煤可作为一个共采系统,含气系统Ⅰ、15号煤可作为一个共采系统。分别优选了2层、3层、4层合采有利区。