基于生态位理论的厦门市耕地数量演变及驱动力研究*

2019-06-12高雪莉杨德伟

高雪莉,张 剑,杨德伟,刘 斌,3

(1.西北师范大学地理与环境科学学院 兰州 730070;2.中国科学院城市环境与健康重点实验室/中国科学院城市环境研究所 厦门 361021;3.中国科学院大学 北京 100049)

在快速城市化和工业化背景下,土地利用变化对区域生态环境和社会经济发展产生了深远的影响[1-3]。耕地作为一种主要的弱生态功能性用地,在与强生态功能性用地(如林地、草地)和非生态功能性用地(如建设用地)的相互转化过程中,影响和制约着区域生态系统的结构、功能及演变方向[4]。耕地数量和质量及其合理的利用,将有利于提高区域生态安全和可持续发展水平。作为重要的农业生产资料,耕地是保障粮食供给、促进生态经济安全、实现城乡协调发展的重要物质条件[5],受到了政府和学术界的重点关注与研究[6-9]。

生态位理论是生态学重要的基础理论之一。生态位(niche)概念源于鸟类种群生态学,此后在动物生态学得到了广泛的应用,继而引入植物生态学[10]。Grinnell[11]于 1917年提出了生态位的概念,定义为生物种群所占据的基本生活单位,主要指物理空间(空间生态位)。1927年,Elton定义生态位为有机体在与环境的相互关系中所处的功能地位(功能生态位)。1957年,Hutchinson将生态位定义为生物个体或物种可以在其中不受限制的生活下去的多维生态因子空间(超体积生态位)[12-14]。此后,又有诸多学者对这一概念作了不同的阐述,并建立了许多量化模型,丰富了生态位理论[15-18]。

生态位概念于20世纪80年代引入中国,并在生态学、生物地理学、地理学等领域开始应用。近年来,生态位理论扩展到土地资源和利用领域,相关研究涉及土地开发与利用[19-22]、土地利用功能分区及评价[23-24]、用地适应性评价[25-26]等。牛海鹏和张安录[4,27]在耕地研究中,提出了耕地生态元和耕地生态位概念,从数量生态位和效益生态位的耦合关系入手,构建了耕地数量变化驱动机制和相关数学测度模型。总体来看,采用生态位理论研究耕地的文献较少,研究内容主要有测度模型的构建及应用[27-28]、耕地保护与可持续性[29-30]、高标准基本农田建设和耕地整治适宜性评价[31-32]。

基于生态位态势、生态位扩充与压缩等生态位理论,本研究将测算1990—2015年厦门市不同土地利用类型和各区的生态位宽度与熵,探讨厦门市耕地数量的时空演变特征,解析厦门市耕地数量的驱动机制。以期推动耕地生态位理论的发展,为耕地保护、土地利用结构调整、粮食安全等现实问题提供理论参考。

1 研究区域与方法

1.1 研究区概况

厦门市地处福建省南部,属于副省级城市,经济特区,是东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。1985—2015年,全市面积由1 516.12 km2增加到1 699.39 km2,常住人口由103万人增长到386万人,城镇化率由 37.50%提高到 88.89%,地区生产总值由18亿元增长到 3 466亿元,三次产业结构由 14.7∶50.3∶35.0调整为0.7∶43.5∶55.8[33]。厦门市在近30年发展迅速,其土地利用变化,尤其是耕地数量演变极具代表性。

1.2 研究方法

耕地作为一种生态元,是区域生态系统内众多土地利用类型生态元的一种。耕地生态位是耕地生态元在区域生态系统中所占有的相对空间、所处的相对地位和所具有的功能,以及与其他土地利用类型生态元的相对关系[27]。耕地数量生态位和效益生态位分别是耕地生态位在数量和效益维度上的生态位,经济效益、生态效益和社会效益三者之和为综合效益。耕地数量生态位会扩充或压缩,其驱动力是耕地与其他土地利用类型生态元的综合效益生态位差。参考前人成果[4,21,34],本文运用生态位宽度模型和生态位熵模型,测度了耕地数量生态位的时空变化,并进行了对比分析。运用综合效益生态位差模型,测度了耕地数量生态位变化驱动因素。

1.2.1 生态位宽度

生态位宽度是指生态位的大小,常用的计算生态位宽度的方法有Shannon-Wiener函数、Simpson指数的倒数及基于态势的宽度公式,本文借鉴其他学者[27,35]的研究,基于生态位态势来研究生态位宽度,计算公式如下:

式中:N为耕地数量生态位宽度;j=1,2,3,…,n,为不同土地利用类型生态元;S为耕地数量生态位的态;P为耕地数量生态位的势;Sj和Pj分别为j土地利用类型数量生态位的态和势;A和Aj表示量纲转换系数;S+AP表示耕地生态元的绝对数量生态位。公式(1)即求耕地生态元的绝对数量生态位与所有土地利用类型生态元的绝对数量生态位之和的比值。N的值越大,表示耕地生态元在区域生态系统中的相对地位越高、发挥的生态作用越大,宽度增加表示生态位扩充,说明耕地面积占有率上升。本文以耕地的当年面积及其过去 5年的年均增长量分别作为耕地数量生态位的态和势,以 1年为时间尺度,量纲转换系数为1。

1.2.2 生态位熵

耕地数量生态位熵表示区域耕地数量生态位相对于上一级区域耕地数量生态位的变化程度,其计算公式如下[27]:

式中:Q为区域耕地数量生态位熵,n为区域耕地数量生态位,N为上级区域耕地数量生态位。当Q>1表示区域的耕地面积占有率大于上级区域;当Q<1表示区域的耕地面积占有率小于上级区域。熵减小表示区域生态位扩充压缩度小于上级区域,说明区域耕地数量减少速度快于上级区域,熵增加表示区域生态位扩充压缩度大于上级区域,说明区域耕地数量减少速度慢于上级区域。本研究把厦门市作为各辖区的上级区域。

1.2.3 综合效益生态位差

耕地数量变化驱动力强度可用耕地与其他土地利用类型生态元的综合效益生态位差予以衡量,其计算公式如下[4]:

式中:D表示综合效益生态位差,C耕表示耕地综合效益生态位,Cj表示j土地利用类型综合效益生态位。当C耕>Cj,D越大,表示耕地增加的驱动力强度越大;当C耕<Cj,D越大,表示耕地减少的驱动力强度越大。耕地数量生态位变化驱动因素包括经济、生态、社会效益3种,本文在此基础上计算综合效益生态位差。

1.3 数据来源

本文的经济数据主要来源于福建省和厦门市1986—2016年5年一期的统计年鉴,以及国民经济和社会发展统计公报[33]。土地利用数据通过 Landsat的30 m 分辨率遥感影像解译而来,总体精度在90%以上。土地利用分类系统采用中国科学院土地资源分类系统,共 7类两级[36-37]。土地利用数据包括耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地和其他用地 7类土地利用类型。厦门市在1985—2015年间有数次行政区划调整,土地利用数据的分区以2015年的行政区划为准,划分为6个行政区:湖里区、思明区、集美区、海沧区、同安区和翔安区。

2 结果与分析

2.1 厦门市耕地数量生态位演变分析

2.1.1 各土地利用类型数量生态位分析

区域土地利用类型具有多样性,在与各种土地利用类型生态元生态位的对比中,才能掌握耕地在区域生态系统中的相对地位和发挥的生态作用。因此,根据公式(1)计算厦门市7种土地利用类型数量生态位宽度。

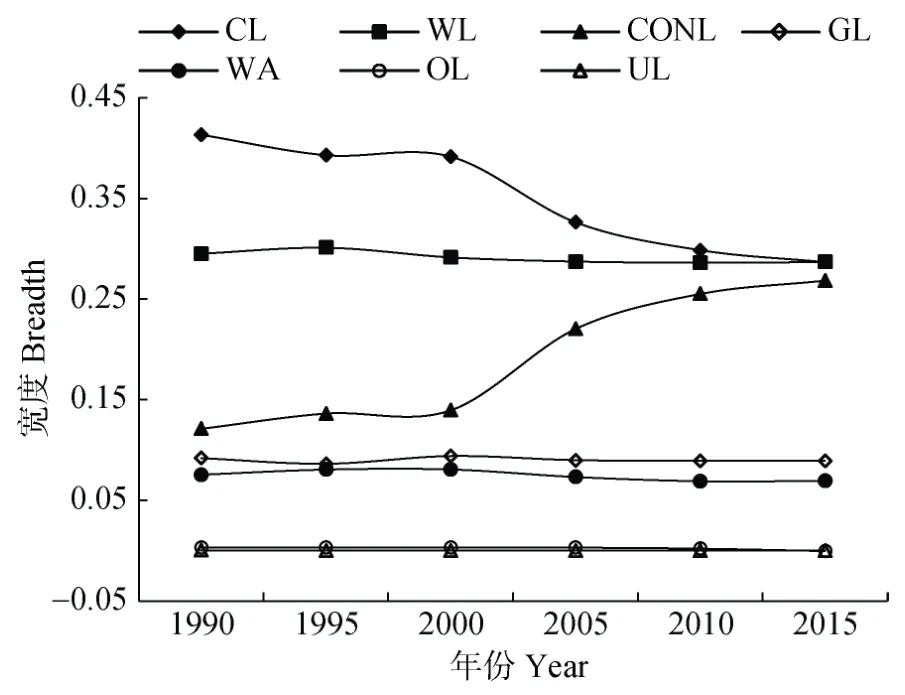

图1显示了1990—2015年期间厦门市耕地与其他土地利用类型生态元数量生态位的变化特征。在厦门市区域生态系统中,一直占据数量生态位优势地位的土地利用类型生态元主要是耕地、林地和建设用地。在1990年,耕地生态元占据绝对优势,至2015年,3种生态元在生态系统中的影响力则较为均衡;数量生态位压缩最大的是耕地,耕地数量生态位从1990年的0.413 2压缩到2015年的0.286 6,压缩了30.63%,年均压缩率1.45%,这表明厦门市耕地面积占有率下降。2000—2005年间,压缩速度最快;数量生态位扩充最大的是建设用地,这也是唯一扩充的土地利用类型。建设用地数量生态位从1990年的0.121 1扩充到2015年的0.268 3,扩充了1.22倍,年均扩充率3.23%,这表明厦门市建设用地面积占有率上升。建设用地同样在2000—2005年间扩充速度最快;林地、草地和水域的数量生态位在1990—2015年间基本保持稳定;其他用地和未利用地的数量生态位本身就极小,变化也非常小。

图1 1990—2015年厦门市耕地与其他土地利用类型数量生态位宽度Fig.1 The breadth of quantity niche of cultivated land and other land use types in Xiamen City during 1990-2015

2.1.2 耕地数量生态位演变特征

耕地生态元的态和势是耕地生态位的两个不可分割的重要方面,态和势的有机结合体现了生态位的宽度。研究耕地数量生态位演变即是了解生态位态势变化。由图1可知耕地和建设用地是两种变化最大的土地利用类型。因此,通过Origin软件工具对两者的数量生态位宽度、态和势进行曲线拟合。

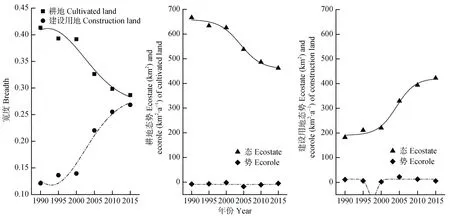

拟合结果见图2。厦门市耕地数量生态位宽度呈下降趋势,建设用地数量生态位宽度呈上升趋势,两曲线大体呈轴对称。耕地数量生态位的态曲线呈S型下降趋势,建设用地数量生态位的态曲线呈 S型上升趋势。势曲线都比较平直,耕地生态位势为负值,建设用地生态位势为正值。

2.2 厦门市各区耕地数量生态位演变分析

2.2.1 各区耕地数量生态位分析

厦门市自然、经济和社会因素的相异性,使得各区的耕地数量及其变化情况也存在一定差异性。为进一步了解各区耕地面积占有率大小及扩充压缩情况,分析厦门市耕地数量变化的驱动因素和驱动机制,首先,运用公式(1)测算了厦门市6区耕地数量生态位的宽度,结果如图3所示。1990—2015年间,厦门市各区的耕地数量生态位宽度总体呈下降趋势,表明各区耕地数量生态位压缩,即耕地面积占有率下降。具体而言,有以下几个特征:耕地数量生态位压缩最大的是湖里区,研究期内下降了 0.340 1;耕地数量生态位压缩最小的是同安区,研究期内仅下降了0.076 5;耕地数量生态位最大的是翔安区,研究期内均大于其余各区,在1990年高达 0.525 0;耕地数量生态位最小的是思明区,研究期内除2015年外均小于其他各区,2015年为0.011 2。

图2 厦门市耕地和建设用地数量生态位的宽度及其态势Fig.2 The breadth,ecostate and ecorole of quantity niche of cultivated land and construction land in Xiamen City

图3 1990—2015年厦门市各区耕地数量生态位宽度Fig.3 The breadth of cultivated land quantity niche of each district in Xiamen City during 1990-2015

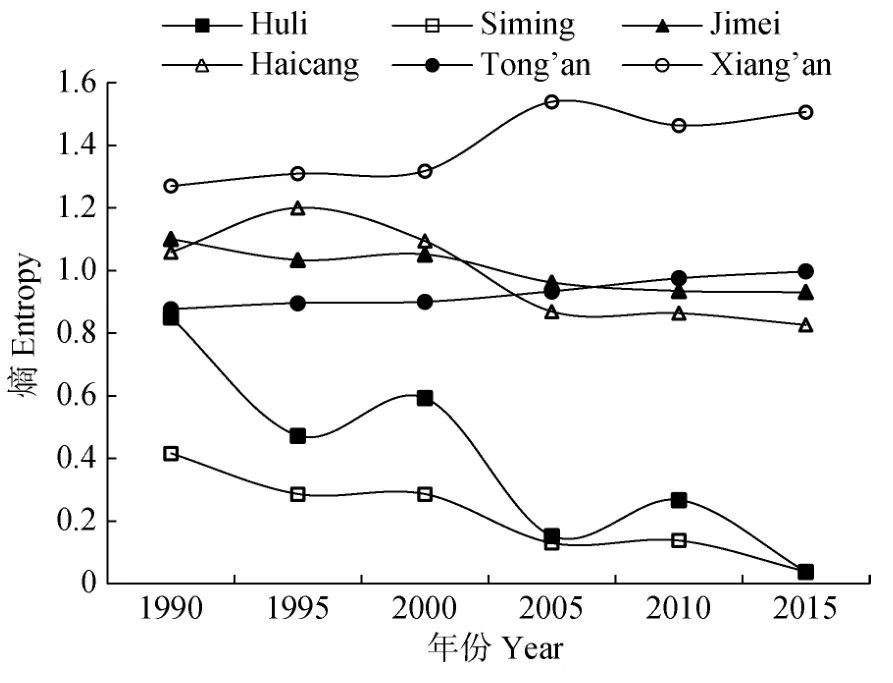

其次,以厦门市作为上一级区域,运用公式(2)计算各区耕地数量生态位熵,结果如图4所示。湖里区、思明区和同安区的耕地数量生态位熵在1990—2015年均小于1,表明这3区的耕地面积占有率低于厦门市,说明其耕地资源数量较为稀缺,尤其是思明区和湖里区;翔安区的耕地数量生态位熵在1990—2015年均大于 1,说明其耕地资源数量较为丰富;集美区和海沧区的耕地数量生态位熵在1990—2000年大于 1,在2005—2015年小于 1,表明这两区的耕地资源经历了由较为丰富到较为稀缺的转变。由熵的变化趋势来看,湖里区、思明区、集美区和海沧区的耕地数量减少速度快于厦门市,同安区和翔安区则慢于厦门市。

图4 1990—2015年厦门市各区耕地数量生态位熵Fig.4 The entropy of cultivated land quantity niche of each district in Xiamen City during 1990-2015

2.2.2 各区耕地数量生态位演变特征

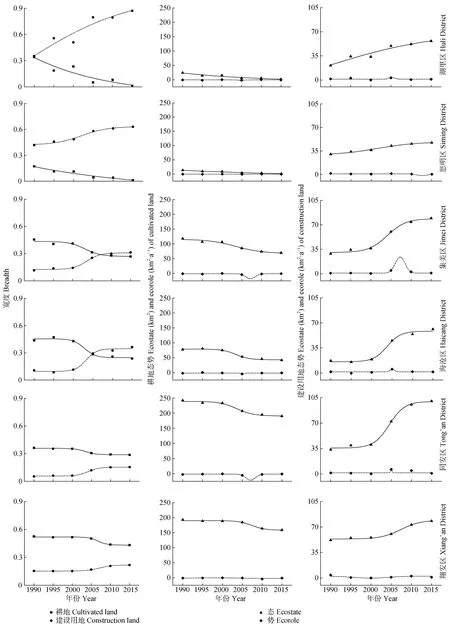

对厦门市 6区耕地和建设用地的数量生态位宽度、态和势进行曲线拟合,结果如图5所示。厦门市6区耕地数量生态位宽度和态曲线呈下降趋势,建设用地宽度及态曲线呈上升趋势。相对来说,势曲线都比较平直,耕地数量生态位势基本为负值,建设用地基本为正值。根据各区耕地数量生态位测度和演变的分析结果,可以将厦门市6区划分为3类:1)湖里区和思明区,不同于其他 4区,两区耕地数量生态位宽度在研究期内都小于建设用地,耕地态曲线在6区中处于低位且年际变化小,建设用地态曲线平稳上升。这两区是厦门市核心市区,经济、社会发展水平高,速度快,对建设用地数量需求大。2)集美区和海沧区,耕地数量生态位宽度经历了从大于到小于建设用地的转变,耕地态曲线在6区中处于中位,建设用地态曲线增长幅度较大。这两区与厦门岛中心市区距离近,近年来,两区工业用地迅速增加。3)同安区和翔安区,耕地和建设用地数量生态位宽度变化幅度最小,耕地态曲线在6区中处于高位,同安区建设用地态曲线增长幅度大。这两区与厦门岛中心市区距离较远,历史上是厦门市郊县,城市化和工业化发展速度较慢。

2.3 耕地数量生态位变化的驱动因素

耕地生态元与其他土地利用类型生态元在区域生态系统中相互影响。在区域生态系统有限的环境容量内,各土地利用类型生态元相互竞争,并诱发新的生态元,从而促进整个生态系统的进化。根据公式(3)测算耕地和建设用地效益生态位差。本文以农业、林业、牧业、渔业以及二三产业的增加值分别作为耕地、林地、草地、水域以及建设用地经济效益生态位的态的测度值[21],以其 5年平均变化量为势的测度值,未利用地和其他用地则参考李景刚[9]的核算成果,设定其经济效益为耕地的1/1 204。另外,采用李景刚核算成果中,生态效益、社会效益与经济效益的比例[9],来确定生态效益和社会效益,然后,运用公式(1)、(3)计算耕地和建设用地的经济、生态、社会效益以及综合效益的生态位和生态位差,结果如表1所示。

研究时段内,耕地的综合效益生态位一直小于建设用地的综合效益生态位,两者的综合效益生态位差的绝对值逐渐拉大,这表明厦门市存在着耕地数量生态位压缩的潜在驱动力,且不断增强。耕地与其他土地利用类型生态元的综合效益生态位差,对耕地数量生态位的扩充与压缩起决定性作用,表1表明,建设用地的扩充导致了耕地的压缩。

图5 1990—2015年厦门市各区耕地和建设用地数量生态位的宽度及其态势Fig.5 The breadth,ecostate and ecorole of quantity niche of cultivated land and construction land of each district in Xiamen City during 1990-2015

表1 1990—2015年厦门市耕地和建设用地效益生态位Table 1 The benefit niche of cultivated land and construction land in Xiamen City during 1990-2015

在经济、生态和社会3种效益生态位差中,耕地与建设用地的经济效益生态位差最大,这说明经济效益是耕地和建设用地数量变化的主导效益。也就是说,经济效益促进了耕地数量生态位的压缩和建设用地数量生态位的扩充。需要指出的是,主要效益不一定是主导效益。结果中,耕地的主要效益是社会效益,即社会效益生态位比经济效益高,但其主导效益仍是经济效益。

3 讨论

3.1 耕地数量生态位演变规律

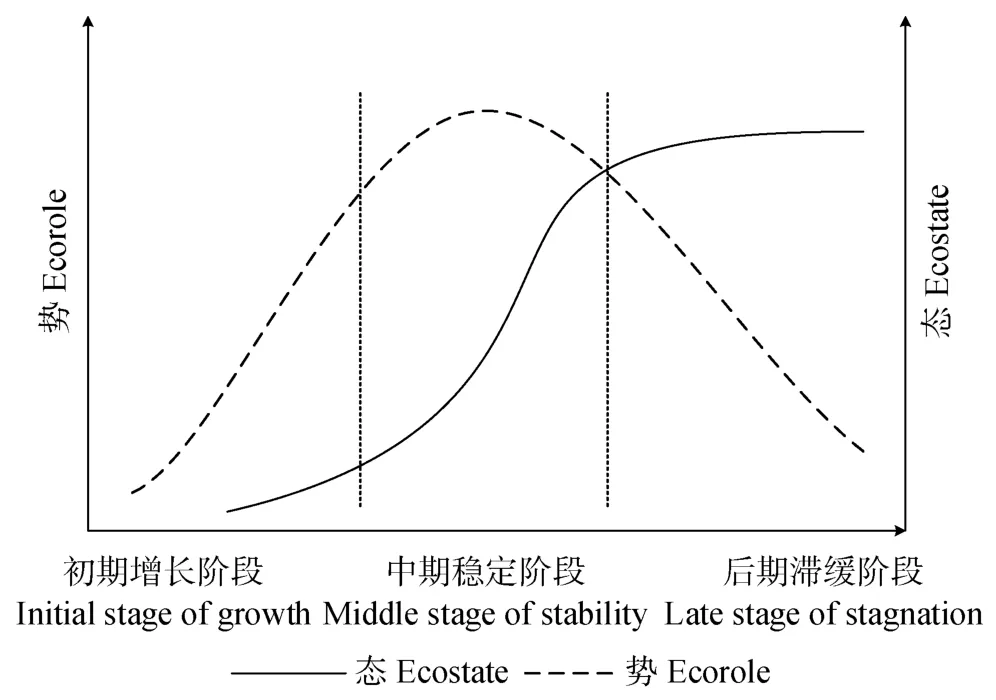

过往研究表明,从整个人类发展过程来看,耕地数量生态位的态(耕地数量)的变化呈“S”型曲线,而耕地数量生态位的势(耕地数量变化量)的变化呈“钟”型曲线[35]。在不同时段内,态和势的变化呈震荡型曲线,其势甚至表现为负值[27]。厦门市及其各区的生态位态势演变曲线(图2、图5),与态势演变的一般规律曲线具有一定差异(图6)。综合来看,厦门市耕地数量生态位演变处于后期滞缓阶段,其态的下降趋势还将持续,最后稳定在一定水平,而其势还将保持在较低水平。建设用地态势演变规律也符合耕地态势演变规律[35]。厦门市建设用地数量生态位处于中后期稳定阶段,其态的上升趋势还将持续,最后稳定在一定水平,但其势值较低。

我们尝试根据人类发展过程中生态位态势演变的一般规律,来划定当前我国耕地和建设用地演变阶段。在人类社会形态的演变过程中,耕地和建设用地经历了不同的发展曲线。人类进入工业社会后,耕地数量生态位处于发展中后期,耕地数量增长即将达到最大值,耕地数量变化量逐渐减小;建设用地数量生态位则处于发展中期,数量快速增长,变化量在达到最大值后逐渐减小。在生态位态势演变中,厦门市的耕地和建设用地都处在比我国当前全社会更快的阶段,这与东南沿海城市较快的发展进程相关。

图6 耕地生态位态和势演变规律Fig.6 The evolution of ecostate and ecorole of cultivated land niche

3.2 耕地数量变化驱动机制

耕地数量生态位的变化受经济、生态、社会效益多种驱动因素的影响,经济效益是耕地数量生态位变化的主要驱动因素。研究发现,与过往研究类似[1,4],土地利用类型生态元数量生态位变化,突出表现为建设用地数量生态位压缩了耕地数量生态位,受到快速城市化和工业化的交织影响。快速城市化过程中,建设用地综合效益生态位迅速高于耕地综合效益生态位,生态位差越来越大,打破了之前的平衡状态。厦门市城镇化率在1985年仅为37.50%,2015年增加到88.89%。人口城镇化推动了建设用地的迅速扩张,这占用了越来越多的耕地。此外,厦门市工业总产值从1985年的21.85亿元增长到2015年的5 028.68亿元,工业基础设施建设也增加了对建设用地的需求,挤占了大量耕地。相关部门应当实行建设用地总量和强度“双控”,落实最严格的耕地保护制度,划定永久基本农田红线。提升土地管理科学水平,实现节约集约利用土地。

3.3 耕地数量生态位的环境效应

厦门市各土地利用类型的生态位宽度变化对环境产生了负效应。由2.1.1节结果可知,1990—2015年期间占据厦门市生态位优势地位的生态元是耕地、林地和建设用地,耕地作为弱生态功能性用地,其生态位压缩;建设用地作为非生态功能性用地,其生态位扩充;林地作为强生态功能性用地在研究时段内变化很小。其他土地利用类型变化都较小。就用地生态功能性而言,耕地生态位压缩、建设用地生态位扩充,会对厦门市生态环境产生负面影响。

厦门市6区的耕地和建设用地生态位变化对环境同样产生了负效应。由2.2.2节结果可知,各区的耕地生态位压缩、建设用地生态位扩充。根据在研究时段内的变化值排序,生态位变化对环境的影响程度大小依次为:湖里区、海沧区、集美区、思明区、同安区、翔安区。参考陈雅君等[38]对厦门市2013年生态环境质量评价的研究,从生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地退化指数、环境质量指数6个方面建立生态环境质量评价模型,认为厦门市 6区生态环境质量得分从低到高为:湖里区、思明区、海沧区、翔安区、集美区、同安区。这与本文得出结论具有相似性,从侧面验证了生态位变化对环境的负面影响。

4 结论

本文依据生态位理论对厦门市耕地数量时空演变及驱动力进行了研究,主要得出以下结论:①1990—2015年,厦门市的耕地数量生态位逐渐下降,一直处于压缩状态,这与建设用地数量生态位的扩充直接相关。综合来看,厦门市耕地数量生态位的演变处于后期滞缓阶段。②1990—2015年,厦门市各区的耕地数量生态位在宽度、熵、态势演变几个方面有较大差异,根据其演变特征可以将厦门6区划分为3类,湖里区和思明区发展最成熟,集美区和海沧区其次,同安区和翔安区相对较不成熟。③1990—2015年,厦门市的耕地与建设用地综合效益生态位差逐渐变大,其驱动了耕地数量生态位的演变,其中经济效益是主导效益,即厦门市耕地数量减少主要是由于建设用地的占用,经济效益是耕地面积减少的主导因素。这与快速城市化和工业化对建设用地的需求增长密切相关。相关部门应当实行建设用地总量和强度“双控”,同时落实最严格的耕地保护制度,划定永久基本农田红线。