打造小农业大作为新样板

2019-06-11华玉国陈悦解新辉王广生

华玉国 陈悦 解新辉 王广生

在黑龙江省这个农业大省、粮食大省中,牡丹江市因其地块小、体量小、份额少,在农业发展中处于相对劣势。然而正是这个“八山半水分半田”、耕地面积和粮食产量仅占黑龙江省4%的“农业小市”,却创造了40年农民持续增收、15年农民收入领跑全省的佳绩,成为“小农业、大作为、高收入”的样板。探索总结牡丹江市促农增收的历程和经验,既是对改革开放40周年的回顾总结,也有益于为龙江发展现代农业、实现全面振兴全方位振兴提供借鉴。

农民收入实现“三级跳”

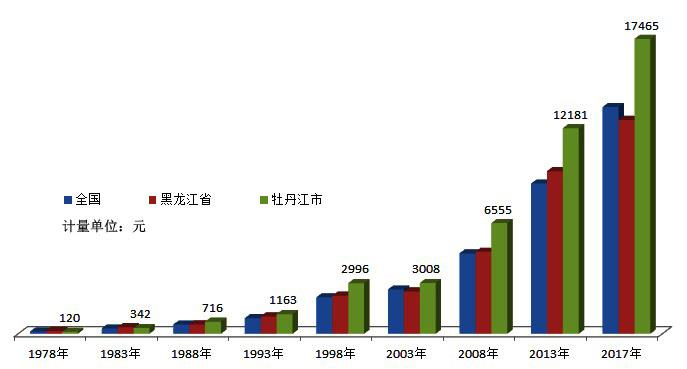

改革开放40年来,牡丹江市始终把促农增收牢牢抓在手上,积极探索出了符合自身特色的“打生态绿色有机牌、走特色高效精品路”现代农业发展路径。农民人均可支配收入从1978年低于全国、全省14元和52元,到2017年高于全國、全省4033元和4800元;城乡收入差距从3.1:1缩小到1.8:1。

回顾40年的历程,牡丹江市“三农”发展、农民增收大体经历了三个阶段:第一阶段,从1978年到2002年,乘着改革开放的东风,农民收入经历了家庭联产承包初期和乡镇企业快速发展时期的大幅增长、“卖粮难”时期的波动徘徊,2002年农民人均可支配收入达到2697元。第二阶段,从2003年到2012年,立足自身比较优势,找准特色发展道路,成功度过价格下降、成本上升挤压收入空间的低谷期,2003年农民人均可支配收入上升至全省第一位,2011年突破“万元大关”。第三阶段,从2013年到2018年,加快现代农业发展,农民收入每年递增千元以上,在高起点上保持了强劲发展态势。2017年全市农民人均可支配收入达到17465元,已经连续15年保持黑龙江省第一位。

增收致富“十条路”

牡丹江市坚持面向市场调结构,因地制宜发展特色产业,趟出一条条特色现代农业发展之路,形成了一乡一业、一村一品、一县一特色的生动局面。

一是奋斗领路一“小菜园”变成“大财源”。海林市蔬菜村用自身的发展实践验证了“幸福都是奋斗出来的”。这个原名叫“幸福村”的贫困村,在村两委带领下,穷则思变,围绕自身有优势的蔬菜产业艰苦创业,几年下来收益提高了6倍,正式更名为“蔬菜村”,进而通过发挥城郊优势,自建联建了蔬菜交易市场、木业公司、酒店等多家企业,攒下了2亿元的集体经济“家底”。如今,蔬菜产业增收致富在牡丹江形成传导示范效应,全市以“南销外运”为重点的蔬菜种植面积达到50 万亩,年出口地产果菜近30 万吨、占全省地产果菜出口总量70%,蔬菜产业带来的收入超过30 亿元,占农民人均可支配收入13.5%以上。

二是科技带路--木耳“吊起来”收入翻两番。有着“世界黑木耳之都”称号的牡丹江市,依托科技创新的力量,先后自主研发了黑木耳袋栽、吊袋栽培等先进技术,实现了棚室菌“3 年内由3 栋发展到3000栋”大棚的几何级数增长。东宁市作为“中国黑木耳第一县”,2017年农民人均可支配收入达到23224元,其中黑木耳收入超过13000元,成为黑龙江省农民收入最高的县级市,形成了集育种、制菌、储运、营销、加工、科研、回收利用等为一体的完整产业链条。同时,他们还通过结对共建等形式,向吉林、内蒙古等10多个省区提供技术支援,被誉为黑木耳技术研发推广的“硅谷”。

三是逢山开路--林下经济成为农民的“绿色银行”。牡丹江发挥森林覆盖率64%,有野生动植物2500余种的资源优势,1993年,穆棱县在全国率先开展了荒山、荒地、荒滩、荒草、荒水“五荒拍卖”,实现变废为宝、点绿成金。浆果、坚果、北药“两果一药”为主的林下经济正成为牡丹江市农民增收致富的“潜力股”,全市林下经济亩均效益超过6000元,“绿色银行”已催生出400多个10万元户,绿水青山正在农民的辛勤耕种下变成金山银山。

四是境外探路一开放型农业让农民“发洋财”。牡丹江对面的俄罗斯远东地区大片沃野良田无人耕种,农副产品供不应求,作为口岸城市的绥芬河市、东宁市率先拓宽了农民增收的渠道,从“西瓜外交”到境外农业种植,再到优质农产品出口,“两种资源、两个市场”让牡丹江市农民眼界更宽、腰包更鼓、信心更足。目前全市在俄农业合作开发面积达到530万亩,在俄务工农民达到1.4万人,年收入普遍超过5 万元。源丰对俄国际物流园区成为黑龙江省首个以果蔬出口为主的内陆口岸,“早上宁安农民的菜园子,就是中午俄罗斯居民的菜篮子和晚上的菜盘子”,仅对俄果蔬出口就累计带动农民增收近3 亿元。

五是高端定制路--千年贡米“身价”倍增。响水大米是唐代贡米和新中国成立后的国宴用米,曾经由神舟七号载人航天飞船搭载实现太空育种,品牌价值达到81.4 亿元。牡丹江市着力把“响水叫响”,通过欧洲农产品权威检验机构荷兰SGS 检测中心检测,建立响水核心区大米种植加工可追溯体系,在全国一、二线城市建设品牌旗舰店,创新农超对接、私人定制、众筹等新型销售模式打造高端产品,销往香港的私人订制高端米每公斤售价达到1200元,实现了优质优价。

六是剑走偏锋路-“家庭副业”变身“增收主业”。牡丹江市耕地面积虽少,却有适宜放牧的草场山林,多种经营放开之后,牡丹江市注重引导畜牧业由农户家庭分散养殖,向专业化、规模化、特色化方向转变,形成了黑猪黑牛奶牛大鹅为主要品种的“两黑两白”特色养殖业,重点打造了龙穆黑牛、广汇威虎山黑猪、红星乳业、阿妈牧场等特色养殖基地,有效带动了畜牧业由数量型向质量效益型转变,促进了农民持续增收,“养20头黑猪赚1台车”、“养20头黑牛挣1个楼”成为农民津津乐道的致富经。

七是融合发展路一抓住“两头两尾”好致富。按照习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会重要讲话和考察黑龙江重要指示精神,牡丹江坚持以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手,推进一二三产融合发展,着力把农产品精深加工业打造成第一支柱产业,建成红星乳业、北味食品、皓月肉牛、响水米业等规模以上农产品加工企业151户,带动形成了食用菌、果菜、畜牧业、山产品等全产业链,农产品加工产值达到560 多亿元,并通过“农户+合作社+龙头企业+品牌”等经营模式和“保底收益+按股分红”等分配方式,让农民共享加工和营销的增值收益。

七是融合发展路一抓住“两头两尾”好致富。按照习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会重要讲话和考察黑龙江重要指示精神,牡丹江坚持以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手,推进一二三产融合发展,着力把农产品精深加工业打造成第一支柱产业,建成红星乳业、北味食品、皓月肉牛、响水米业等规模以上农产品加工企业151户,带动形成了食用菌、果菜、畜牧业、山产品等全产业链,农产品加工产值达到560 多亿元,并通过“农户+合作社+龙头企业+品牌”等经营模式和“保底收益+按股分红”等分配方式,让农民共享加工和营销的增值收益。

八是游山玩水路--乡村旅游致富乡里乡亲。牡丹江市依托风光优美、民风淳朴、文化遗产丰富优势,顺应人们向往回归田园、享受生活的新需求,大力发展城郊休憩、休闲农业、民俗文化等多种类型的乡村旅游,海林市七里地村、宁安市小朱家村、穆棱市太和村等都因乡村旅游而远近闻名。全市共有90 多家休闲农业实体、830家农家乐,打造了7条乡村旅游线路,年接待游客279.5 万人次,为农民就业增收打开了新空间。

九是市场指路-“卖得好”倒逼“种得更好”。牡丹江市推动市场端头与田间地头紧密对接,破解产强销弱、质优价低的问题,从上世纪90年代市场经济催生的一批“倒菜大军”、“倒牛大军”、“倒粮大军”,到本世纪初在政府主导下推动建设了绥阳黑木耳大市场、源丰果蔬国际物流中心、海林农产品综合批发大市场等一批农产品批发市场,再到如今“互联网+”与农业的深度融合,鼓励引导农民发展电子商务,让优质农产品远销北上广、出口俄日韩等国家和地区,各类经营主体在天猫、京东等平台建设了200多家旗舰店,半数农民专业合作社拥有电商销售渠道,中国土特产网、农品天下2家自有平台年交易额分别达到10亿元和3亿元。

十是能人引路一先富带后富的滚雪球效应。要引导农民致富,首先要有让农民信服的致富带头人。从上世纪80年代开始,牡丹江就重点鼓励专业户“多包地、多种地”,培养出了一大批种粮、种菜、种瓜大户。通过实施“1+N 帮带”工程,采取“做给农户看,带着农户干,领着农户赚,延伸产业链”的方式,促进小农户与现代农业有机衔接,宁安新农韭菜专业合作社、古塔田园家庭农场、穆棱悬羊村农民食用菌专业合作社等各类专业大户、家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体发展到5864 家,形成了“头雁高飞众雁随、一人致富全村肥”的生动局面。

经验和启示

改革开放以来,牡丹江市农民增收的实践探索,是顶层设计与基层探索和群众首创精神有机结合的范例,他们的路径和做法虽然具有地域性和特殊性,但其经验和启示具有一定的普遍性和规律性。

启示之一:坚持党对“三农”工作的领导,为农民增收提供坚强政治保障。把坚持党的领导作为农民增收的根本保障。党的政策让农民吃上了“定心丸”。持续释放“政策红利”,让农民对美好生活充满新期待。党的基层组织建设使农民有了“主心骨”。大力提升农村基层党组织的政治引领力、持续整顿软弱涣散村党组织,完善乡村治理机制,采取“支部+合作社+基地+农户”等模式,形成了树一面旗帜、兴一项产业、富一方百姓的生動局面。农村党员干部队伍成为农民的“贴心人”。通过实施“班长工程”、“接班人队伍建设”等措施,建设了一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍,增强党的凝聚力和号召力。

启示之二:坚持以人民为中心的发展思想,让农民有更多的获得感。做好“加减乘除”四则运算,为百万农民实现全面小康奠定坚实基础。做好“加法”,就是增加投入、补齐短板,全市财政涉农支出持续大幅增长,农村基本公共服务从自发状态到基本覆盖,农村居民家庭人均生活消费支出从116元提高到10955元,农村居民恩格尔系数由55.4%下降到26.7%。做好“减法”,就是减轻负担、减灾防灾,落实给补贴、给保险、给贷款等政策,农业保险面积占比达到40%,农民负担从40%下降到2%以下。做好“乘法”,就是释放改革创新的乘数效应,在农村土地确权登记的基础上,合理引导农民对宅基地、住宅以及承包地进行流转和租赁,让“死产变活权、活权生活钱”。做好“除法”,就是扶贫脱贫,缩小贫困人口的分母、扩大共同富裕的分子,从救济式扶贫到开发式扶贫,再到精准脱贫,构建了精准识别、精准帮扶、精准脱贫的工作体系,产业扶贫与教育、医疗、住房的政策体系,财政支持、金融助力、社会捐助的投入体系,多渠道、全方位、最严格考核体系,40年贫困发生率由88.3%降至0.47%。

启示之三:坚持全面深化改革,在城乡统筹协调发展中共享改革红利。围绕打通城乡问要素双向流动通道,重点在“人往哪里去”“钱从哪里来”“地要怎么用”三个方面下功夫,城镇化率由46.5%提高到60.2%。人往哪里去:农民进城和人才下乡双管齐下。加快科技人员向乡村流动等多种措施促进人员双向流动,每年有上万名各类人才下乡,从事二、三产业的农民近30万人。钱从哪里来:资本下乡和金融支持多措并举。成立黑龙江省第一家村镇银行、第一家农村小额贷款公司,通过财政贴息、项目扶持吸引工商资本下乡发展涉农产业,吸引中合三农、源丰集团、中盛公司等企业投资创业。地要怎么用:稳定承包关系和适度规模经营有机统一。落实土地承包经营权确权等土地改革,引导农民自愿流转土地,通过规模经营农民亩均收益增加400元左右。

启示之四:坚持以解放思想为引领,首先摆脱“头脑中的贫困”。习近平总书记在《摆脱贫困》一书中写道:“摆脱贫困其意义首先在于摆脱意识和思路的贫困”。牡丹江市农民增收致富的突破,正是发轫于思想观念的突破,逐步实现了“五破五立”。逐步破除了“小富即安、不富也安”的惰性思维,树立了创业兴家的开拓进取精神。通过选树一批能人,引导农民念好多元“致富经”,在他们的带动下村村都有致富招,家家都想“来钱道”。逐步破除了“靠天吃饭”的传统思维,树立了敢为人先的勇于创新精神。发挥农民的首创精神,向技术创新要价值,向市场开拓要空间,西瓜嫁接技术、黑木耳地栽技术、袋栽技术、吊袋种植技术等多项全省第一、全国领先的创新技术都是出自牡丹江市农民的发明创造,逐步破除了“固守田园”的乡土情结,树立了敢闯敢试的新闯关东精神。过去“闯关东”是走投无路之下的谋生之举,新时期“闯关东”是以开拓者的形象、经营者的姿态,北上南下、出国人关,谋求更大发展。逐步破除了“忙两季、闲半年”的“猫冬陋习”,树立了“撸起袖子加油干”的勤劳奋斗精神。冬天外出打工、学技术、闯市场成为常态,再难见到“猫冬”喝酒打麻将的现象。逐步破除了“肥水不流外人田”的单打独斗思维,树立了抱团发展的合作共赢精神。农民从“协会带农户、大户带小户、合作社里好致富”中尝到甜头,纷纷联户入社。

启示之五:坚持“三农”重中之重地位不动摇。任何时候都不能忽视农业、忘记农民、淡漠农村。不断强化农业基础地位,在推动农业农村优先发展中实现了小而精、小而美、小而富。重视农业就会让农业成为有奔头的产业,深入实施农业供给侧结构性改革,促进一二三产融合发展,一产增加值占地区生产总值比重保持在17%左右,农产品精深加工业逐步成为全市第一支柱产业。富裕农民就会让农民成为有吸引力的职业,通过发展特色高效精品农业,使农民既不离~3L不离乡也能增收致富,由“劳务经济”转变为“回归经济”。造福农村就会让农村成为安居乐业的美丽家园,加强农村人居环境清理整治,改善农村生产生活条件,16个镇纳入全国重点镇,3个村被评为全国美丽乡村试点村。

启示之六:坚持扬长避短、扬长克短、扬长补短,变劣势短板为优势财富。落实习近平总书记强调的“扬长避短、扬长克短、扬长补短”,从“地少、林多、天冷、偏远”四个短板中,挖掘出“绿特林外”四大优势。以绿色特色之长补地少量小之短,通过持续壮大“菌菜牧林瓜药”等特色产业,促进了结构优化和收入增长,农民收入中绿色特色农业收入达到50%以上。以品质优良之长补气候寒凉之短,通过主打“绿色有机牌”,东宁黑木耳、响水大米品牌价值分别达到433.1亿元、81.4亿元。以森林生态之长补山多地少之短,大力发展林下经济、生态旅游等产业,以“两果一药”为主的林下经济开发面积达到130万亩,采摘游、民俗民宿游等乡村旅游带动近5万农民致富。以境外农业之长补地处偏远之短,开发境外农业、打通农产品境外回运和境内出口双向通道,开辟了新的增收空间。

启示之七:坚持绿水青山就是金山银山,实现百姓富与生态美有机统一。正确处理生态环境与农业发展、农民增收的关系,坚定绿色发展、生态致富的理念。从“以绿水青山去换金山银山”的教训中反思警醒。积极推进“三减”行动,让黑土地勃发“绿生机”。从“既要金山银山,也要绿水青山”的探索中转型发展。通过发展农业循环经济,打造全省特色高效农产品优势区,绿色有机食品认证面积占耕地总面积的比重达到49%、高于全省平均水平17个百分点。从“绿水青山本身就是金山银山”的实践中升华境界。加快推進生态建设产业化、产业发展生态化,七里地村、勤劳村等一批美丽乡村成为生态美百姓富的典型。

如今,牡丹江市以实施乡村振兴战略为抓手,围绕龙江建设“农业强省”目标,扭住增收不放松,重整行装再出发,着力构建农民增收长效机制,谱写新时代牡丹江“三农”发展新篇章!

(作者单位:中共牡丹江市委政研室)

责任编辑/隋安辉