DNA揪出真凶

2019-06-11汤波

汤波

1983年11月22日凌晨,在英国莱斯特郡的一个小镇上,一夜未归的15岁女孩琳达·曼恩被发现赤身裸体地躺在林荫小道旁。警察赶到后,发现曼恩是遭到性侵后被勒死的。

警察从曼恩体内取出罪犯残留的精液,分析后得出犯罪分子是A型血的结论,同时利用当时最先进的酶解法对精液中的蛋白质结构进行分析。但是这一技术只能匹配小镇上约10%的男性居民,这其中并没有本案的罪犯,此案只能暂时搁置。

侥幸逃脱的犯罪分子并没有就此收手。1986年7月31日,在离曼恩被谋杀不远的地方,再次发生一起命案。受害者同样是一名15岁女孩,名叫道恩·阿什沃斯,也是遭受性侵后被勒死的。警方勘察现场后,认定两起命案是同一人所为,但是罪犯依然逍遥法外。小镇开始人心惶惶。

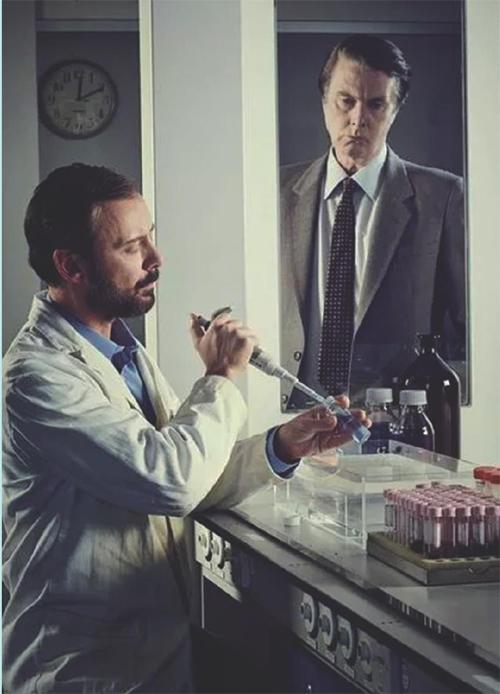

这时,一个名为理查德·巴克兰的17岁男孩被警方暂定为主要嫌疑人,因为他向警方提供了关于阿什沃斯去向的线索,并帮助警方找到了她的尸体。一周之后,巴克兰被警方带走。在警方的审讯下,巴克兰承认案发当天试图对阿什沃斯进行性骚扰,但是矢口否认杀死了她。警方求助莱斯特大学一名遗传学家亚力克·杰弗里斯。亚力克·杰弗里斯刚发明了一种DNA指纹技术,有可能帮助莱斯特警方破获这一案件。

发现特殊DNA序列

1950年1月8日,杰弗里斯出生于英国一个中产阶级家庭。1975年,杰弗里斯在牛津大学获得博士学位。2年后,他进入莱斯特大学担任教职。最初几年,杰弗里斯主要的研究课题是哺乳动物的β球蛋白基因结构特点及其在染色体上的位置。

20世纪80年代初,杰弗里斯把研究重点转向了另一个同样能运输氧气的蛋白——肌红蛋白的编码基因上,他先后分离出海豹和人类的肌红蛋白基因。他和同事在研究人的肌红蛋白基因时,意外发现该基因的内含子上有一些DNA序列非常特别,其中一段有33个碱基的DNA片段首尾相连地重复出现多次。杰弗里斯等人通过比对其他已知基因的DNA序列,发现类似这种串联重复序列也存在于其他基因上,如胰岛素基因。之前已有科学家把这类DNA序列称为“小卫星DNA”,因此杰弗里斯等人推测这类“小卫星DNA”可能在基因组中广泛存在。但在当时,他们的发现似乎算不上什么重大发现。

不过,杰弗里斯等人在认真分析了这些DNA序列后发现,人肌红蛋白基因的这100多个碱基的“小卫星DNA”正好落在同一个核酸内切酶Hinf I的两个酶切位点中间。也就是说,向含有人肌红蛋白基因的DNA溶液中加入核酸内切酶Hinf I,就能将这个“小卫星DNA”剪切下来。

杰弗里斯推测,由于核酸内切酶Hinf I和类似的“小卫星DNA”都在基因组中广泛分布,如果用核酸内切酶与基因组DNA进行反应,或许能将基因组DNA切成无数个长短不一的DNA片段,而其中有些DNA片段就可能含有“小卫星DNA”。虽然同一个“小卫星DNA”的长度在不同个体的基因组中是有差异的,即所谓多态性,但是根据孟德尔遗传定律,子代个体的小卫星DNA片段必然至少与父母的一方一致。那么,比较多个类似的片段,不就可以确定不同个体的亲缘关系了吗?

DNA指纹技术诞生

一般来说,DNA原本是无色透明的,那么怎样从中分辨出这些“小卫星DNA”呢?

杰弗里斯采用了与发现DNA结构类似的技术——放射性同位素显影技术,即用一段与“小卫星DNA”序列互补的单链DNA片段作为探针,在其末端连上具有放射性的同位素磷-32。整个过程大致如下:先用核酸内切酶Hinf I处理基因组DNA,利用电泳技术将不同长度的DNA片段分开,再用标记有同位素的探针与之杂交,由于同位素在衰变过程中会释放X射线,所以会在胶片上留下印记,冲洗完这些胶片后,就能观察到这些与探针结合的DNA片段所显影出来的条带。

这一过程现在看上去非常简单,但在当时的实验条件下难度非常大,因为很多实验细节都需要反复摸索,只有每一步都不能出错,才能确保最后的结果是正确的。

经过多次失败之后,1984年9月的第一周,杰弗里斯和他的同事再次进行了上述实验,这次用到的DNA样品包括杰弗里斯实验室一个技术员及其父母的血液DNA,其他白人的DNA,以及一些动植物的DNA。在核酸内切酶处理之后,这些DNA样品被分别放入用琼脂糖凝胶制作的泳道一端。这时电源开关被打开,带负电荷的DNA片段拼尽全力地往正极游去,所谓“身轻如燕”,一般越短的DNA片段游得越快。当预计最短的DNA片段即将达到正极时,实验人员关闭了电源开关,DNA的“游泳比赛”到此结束。此时最短的DNA片段排在最前面,最长的DNA片段则落在最后。接下来,实验人员需要用带同位素标记的DNA探针进行杂交。杰弗里斯等人完成杂交试验后正好临近周末,于是大家决定先回家过周末,把不稳定的同位素磷-32留在实验室慢慢地释放X射线,目的是要等它变成稳定的磷-30。杰弗里斯和同事希望看看不同個体、不同物种被酶解后的DNA到底能游出什么“花样”。

周一,杰弗里斯和同事早早赶到实验室,对胶片进行显影之后发现,胶片上的不同泳道中几乎都不均匀地布满了粗细不一的深色条带。杰弗里斯乍一看,禁不住沮丧地叫道:“天啦,又是一团乱麻!”

幸运的是,杰弗里斯并没有把胶片扔进垃圾堆里,而是仔细端详起来。这时,他惊奇地发现,尽管不同物种的DNA条带差别较大,但是同一物种中不同个体的大多数条带都基本相同,只有一些条带略有不同。更令人兴奋的是,那位技术员的DNA条带竟然与他父母的高度一致。除了一些与父母双方都一致的条带之外,其他条带要么是与父亲的相同,要么是与母亲的相同。

杰弗里斯发现每个人甚至每个生物个体都有自己独特的DNA条带,就像人的指纹一样,因此他将这一技术称为“DNA指纹技术”。他敏锐地意识到这一技术在亲子鉴定和动物遗传关系鉴定等方面的巨大应用潜力,而这一技术很快就被运用于司法鉴定。

司法鉴定的好帮手

1985年3月,杰弗里斯将DNA指纹技术的研究成果发表在英国《自然》杂志上,引起了一些媒体的关注和报道。一个正在为加纳男孩的移民身份打官司的律师团队刚好看到这个新闻,于是联系到杰弗里斯,希望他能用DNA指纹技术证明一个来自加纳的男孩与他英国母亲的亲子关系。当时这个移民案件已被炒得沸沸扬扬,英国法官认为这位男孩与他英国的母亲没有血缘关系。由于事关重大,杰弗里斯一开始有些犹豫,不过在他妻子的鼓励下,他答应试一试。

虽然男孩的父亲已离开英国,无法提供DNA样本,但是杰弗里斯通过比对加纳男孩、他的母亲及这位母亲的3个女儿的DNA指纹图谱,证实加纳男孩的确是这位英国母亲的亲生儿子,最终帮助这位母亲赢得了这场移民官司。

这场移民官司的成功也让杰弗里斯信心大增。这年年底他和同事再次在《自然》杂志上发表论文,进一步阐明了DNA指纹技术在司法鉴定中的应用,并证明从旧衣物上的陈年血迹或精斑、残留在阴道里的精液样本中均能使用DNA指纹技术加以鉴别。

正因为这篇文章和相关的媒体报道,负责莱斯特郡这两起强奸谋杀案的检察官找到杰弗里斯,希望他能助警方一臂之力。杰弗里斯比对了巴克兰血液DNA与从两位受害者体内提取的精液DNA的指纹图谱,发现两份精液的DNA指纹图谱完全一致,证明两起案件确是同一人所为,但是巴克兰的DNA指纹图谱却与之截然不同,说明巴克兰并非真凶。

1987年1月,警方要求周边村镇的所有成年男性都提供血液样品,为了找出真凶,小镇上的居民也都积极配合。警方很快就收集到近5000份血液样品。经过6个月的检测,杰弗里斯却没有发现与凶手DNA吻合的样本。这让杰弗里斯和警方人员都疑惑不已,难道DNA指纹技术失灵了?

所幸的是,一名本地的工人在酒吧里喝酒时,无意中透露了一个惊天秘密:半年前,他的一个同事科林·皮切福克用金钱诱惑他替代自己提供一份假血样。很快,有人将这一消息告诉了警方,警方立即逮捕了皮切福克。通过DNA指纹图谱的比对,杰弗里斯很快确认皮切福克就是杀害兩位花季少女的凶手。这一逍遥法外多年的凶手最终被判处终身监禁,得到了严厉的法律制裁。

杰弗里斯的DNA指纹技术不仅帮助莱斯特警方找到真凶,还避免了巴克兰蒙受不白之冤。之后,杰弗里斯一直致力于DNA指纹技术的发展、改进和应用。1994年,杰弗里斯被英国女王伊丽莎白二世授予爵士称号,2005年又当选为美国科学院院士。如今,DNA指纹技术及其升级版已经成为司法鉴定的法宝之一。