高速经济增长会自动消减贫困吗?

——新中国成立70年取得的减贫效果评价*

2019-06-04

新中国成立70年来,我国取得了大规模的扶贫开发成就,使得逾7亿人摆脱了贫困。有人认为,巨大的减贫成就得益于数十年的高增长。但是,高增长在创造财富的同时,是否会完全自动地消减贫困?从扶贫减贫视野看,中国以往的高增长模式是否可以继续复制?为了解决这一疑问,我们将经济增长、收入不平等与贫困减少纳入一个统一的分析框架中,比较分析我国当前经济增长模式的减贫效果、高增长过程中贫困发生率的下降率以及不平等的变化状况,在此基础上,我们对数十年来的经济增长模式是否“利贫”进行理性思索,通过引入“利贫式增长”的理念,考察经济增长带来的减贫效应与不平等效应间的抵消效应(trade-off),进而回答我国的高增长模式是否可以自动消减贫困的疑问。

一、新中国成立70年来我国的减贫优势

新中国成立70年来,中国已经逐渐成为影响世界的高速经济增长国家。尽管新中国成立之初我国经济总量在世界上所占比重较低,但是经过近30年的发展,到改革开放时我国经济总量已居世界第11位,2007年中国超过德国成为世界第3大经济体,2010年又超过日本,成为世界第二大经济体,中国对世界经济增长的贡献率超过30%,成为推动世界经济增长的重要力量。70年来,经过大规模的扶贫开发,我国逾7亿人口先后摆脱了贫困,为世界减贫贡献了76%的份额,[注]资料来源于国家统计局2019年初公布的相关数据。创造了高速增长推进大幅度扶贫开发的世界性奇迹。我们一直认为,中国的减贫成就主要得益于高增长带来的巨大动力,尤其以劳动密集型为特征的工业产业的崛起,拉开了始于1949年的城镇化进程的序幕,为近7亿农村人口进城务工提供大量的就业岗位,进而实现了贫困人口大规模的脱贫。

自进入新常态以来,尽管我国经济增速下行,但扶贫攻坚的效果并没有减弱,没有出现一些国家经济增速降低,扶贫效果变弱的现象,这表明高增长并不具备天然的自动缓解不平等乃至贫困的动因,经济增长与减贫的相关性很大程度上取决于增长质量的提高,具体包括经济结构变动、政治、经济环境变化等内在因素的提升。中国70年扶贫开发的成就表明,贫困减少的外在动力来自于高增长,内在动力却是来自于制度的优势:社会主义公有制为大规模扶贫开发提供了保障——以公有制为主体的社会主义基本经济制度,使生产资料公有制代替了私有制,从根本上消除了起点的不平等,追求公平与公正的目标,使得社会主义制度在大规模扶贫开发中发挥了较高的动态效率,这是以资本效率为目标的私有制国家所不具备的条件。因此,离开制度的优势,仅仅依靠高增长带来贫困人口的减少,在理论上和实践上都是行不通的。

二、论高速经济增长的减贫效果:几种理论的比较分析

一般经济理论认为,高速经济增长与减贫具有相关性:滴漏经济学的“涓滴效应理论”认为,高速经济增长会自动消减贫困,政府减贫是没有必要的;低水平均衡陷阱理论和恶性循环理论认为,高增长不会自动实现减贫,因为贫困会阻碍经济增长,最终使二者陷入恶性循环;库兹涅茨“倒U假说”认为,收入不平等会随着经济发展水平的逐渐提高呈现出先扬后抑的趋势,只要有足够的耐心等待经济增长带来的“拐点”的到来,减贫效果自然显现。

(一)经济增长具有自动减贫效果:滴漏经济学的减贫观

滴漏经济学(trickle-down economics)认为,经济增长具有自动减贫效果:经济增长过程中有利于食利者、雇主及其高层职员的政策,更有利于改善宏观经济运行条件,因为工人最终将受益于减薪和更苛刻的工作条件,由此而带来的较高的利润率会使企业家和监督者更加努力地工作,奖励最终会因此“滴漏”下来,从而使低层工人受益,即增加利润导致更高增长的良性循环,最终通过收入与就业的提高,惠及劳动者和贫困人口。一些自由主义经济学家也认为政府救济不是救助贫困人口最好的方法,应该通过经济增长使总财富增加,最终使贫困人口受益,政府只要创造一个有利于经济高速增长的环境就可以自动消减贫困。为此,一些学者做了进一步的实证分析,例如罗默和古格蒂实证了经济增长是减少贫困的最好的方式之一;[注]Michael Roemer,Mary Kay Gugerty,“Does Economic Growth Reduce Poverty?”,Journal of Hospice & Palliative Nursing,1997, 4(4):206-207.杜拉和凯利证实贫困人口的收入与全社会的平均收入呈现出同比例增加的关系,贫困群体从增长中的受益比例与非贫困群体一样,因此,高增长是有利于贫困人口的,政府不需要特定针对贫困群体的扶贫政策,只要最大化经济增长就能减少贫困。[注]David Dollar,Aart Kraay,“Growth is Good for the Poor”,Journal of Economic Growth,2002, 7(3):195-225.也有学者不认同滴漏经济学的主张,例如马丁·拉瓦雷认为经济增长不是减少贫困的唯一因素;[注]Martin Ravallion, “Growth and poverty:Evidence for Developing Countries in the 1980s”,Economic Letters,1995,48:411-417.西尔瓦和苏玛托认为高增长中的贫困群体获得的好处少于非贫困群体,高增长并没有真正实现减贫脱贫。[注]Indunil De Silva,Sudarno Sumarto, “Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-poor Growth in Indonesia”,Bulletin of Indonesian Economic Studies,2014,50:227-42.

(二)低水平均衡陷阱及恶性循环理论:高增长无法完全消减贫困

一些学者通过对发展中国家贫困的调查发现,所谓的“高速经济增长具有自动消减贫困的效应”的理论是站不住脚的,例如,美国经济学家纳尔森通过大量实证研究发现,很多欠发达国家人均收入在一个仅能维持生存的均衡水平上,期待以经济增长自动消减贫困在这些国家是行不通的。[注]纳尔森认为,如果人口增长率大于收入增长率,国民收入的增长就会被更快的人口增长所抵消,人均收入将在原有水平上有所下降,并被逼回到维持生存的水平上;当收入增长率大于人口增长率,国民收入增长超过人口增长,人均收入将在原有水平之上有所提高,直到国民收入增长率降到人口增长率为止,在这一点上,人口增长率和国民收入增长率达到一个新的均衡。因此,在人口增长率大于收入增长率到人口增长率等于收入增长率的人均收入水平之间,存在着一个“低水平均衡陷阱”,在这个陷阱中,任何超过仅能够维持生活的人均收入水平的增长都将由人口的增长所抵消。如果将经济增长定义为人均收入的提高,那么陷入“低水平均衡陷阱”的国家因不可摆脱的贫困,就不可能实现经济增长。[注]理查德·纳尔森:《欠发达经济中的低水平均衡陷阱理论》,《中国劳动经济学》2007年第3期。美国经济学家拉格纳·纳克斯认为发展中国家之所以贫困,是因为这些国家的经济体中存在着一些互相联系的恶性循环:从资本供给看,存在“低收入—低储蓄能力—低资本形成—低生产率—低产出—低收入”的恶性循环;从资本的需求看,存在“低收入—低购买力—低资本形成—低生产率—低产出—低收入”的恶性循环。这两个恶性循环相互作用,使发展中国家长期处于贫困和经济停滞的困境。

(三)库兹涅茨倒U假说:增长带来的“拐点”能缓解贫富分化

针对经济增长中的贫富两极分化,库兹涅茨在著名的“库兹涅茨假说”中认为,收入分配与经济增长呈现倒U型关系,即收入不平等会随着经济发展水平的逐渐提高呈现出先上升后下降的趋势,并最终稳定在一个可接受的水平上,只要有足够的耐心等待经济增长带来的“拐点”的到来,到那时增长会自动缓解收入分配两极分化的趋势,并使每一个群体受益。即收入不平等最终会随经济增长而自动降低。[注]王培暄:《全球化背景下对库兹涅茨“倒U假说”之质疑》,《南大商学评论》2015年第1期。但也有学者对“库兹涅茨假说”提出了质疑,例如加利·菲尔兹对7个国家间就业、收入分配和经济增长的关系进行研究时就发现,香港、韩国、新加坡和中国台湾四个亚洲新兴国家和地区在20世纪60年代经济快速发展时期,收入分配差距变小了,这是因为在20世纪60年代这四个国家和地区都实施了出口导向型战略,重点发展劳动密集型产业,使得本区域内失业率明显下降,人们的实际工资水平大幅度提高,这一现象并不符合“倒U假说”;[注]Gary S.,Fields,“Employment, Income Distribution and Economic Growth in Seven Small Open Economies”,The Economic Journal,1984,94:74-83.皮凯蒂认为,库兹涅茨曲线的实证基础过于薄弱,他所观测到的发达国家发生的收入不平等的锐减处于特定的环境下——世界大战和这些国家所遭受的经济政治冲击。[注]托马斯·皮凯蒂:《21世纪资本论》,巴曙松等译,中信出版社,2014年,第32页。

三、高速经济增长中的不平等与贫困:以中国农村为例

新中国成立70年来,具有中国特色的扶贫开发成就表明,快速且持续的经济增长对于削减贫困(尤其是收入型贫困)效果显著,为世界各国提供了中国经验。但是,伴随着经济高增长和居民收入水平的显著提高,我国经济增长质量不高,低质量增长使得我国收入分配的贫富两极分化现象较为严重,尤其是在一些农村,农民没有能够共享改革的成果,严重影响了社会公平。目前,我国80%贫困人口集中在农村,农村地区贫困发生率的下降率正逐年降低,经济增长的收益分配非均衡特征表现突出,扶贫攻坚面临着较大的瓶颈。

(一)高速经济增长与我国农村地区的减贫数量呈正效应

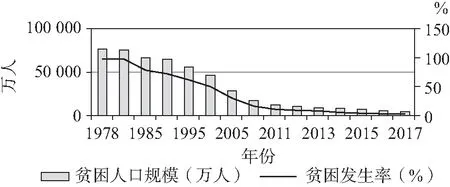

新中国成立初期,我国年均增长率一度高达9.98%(1956—1960年),创造了高速增长的世界性奇迹。改革开放以来,中国GDP占世界比重由1978年的2.25%上升到2018年的16.7%,与美国的差距不断在缩小(美国2018年经济总量占世界比重约为24.17%)。[注] 数据来源于联合国统计司公布的资料。几十年的高速增长过程中,中国减贫效果显著:以现行贫困标准衡量,我国贫困人口规模从1978年的77 039万人减少到2014年的7 017万人,贫困发生率从1978年的97.5%下降到2017年的3.1%(如图1和表1所示)。

图1 1978—2017年我国农村贫困发生率(2010年贫困标准)

数据来源:根据国家统计局及世界银行公布的数据整理。

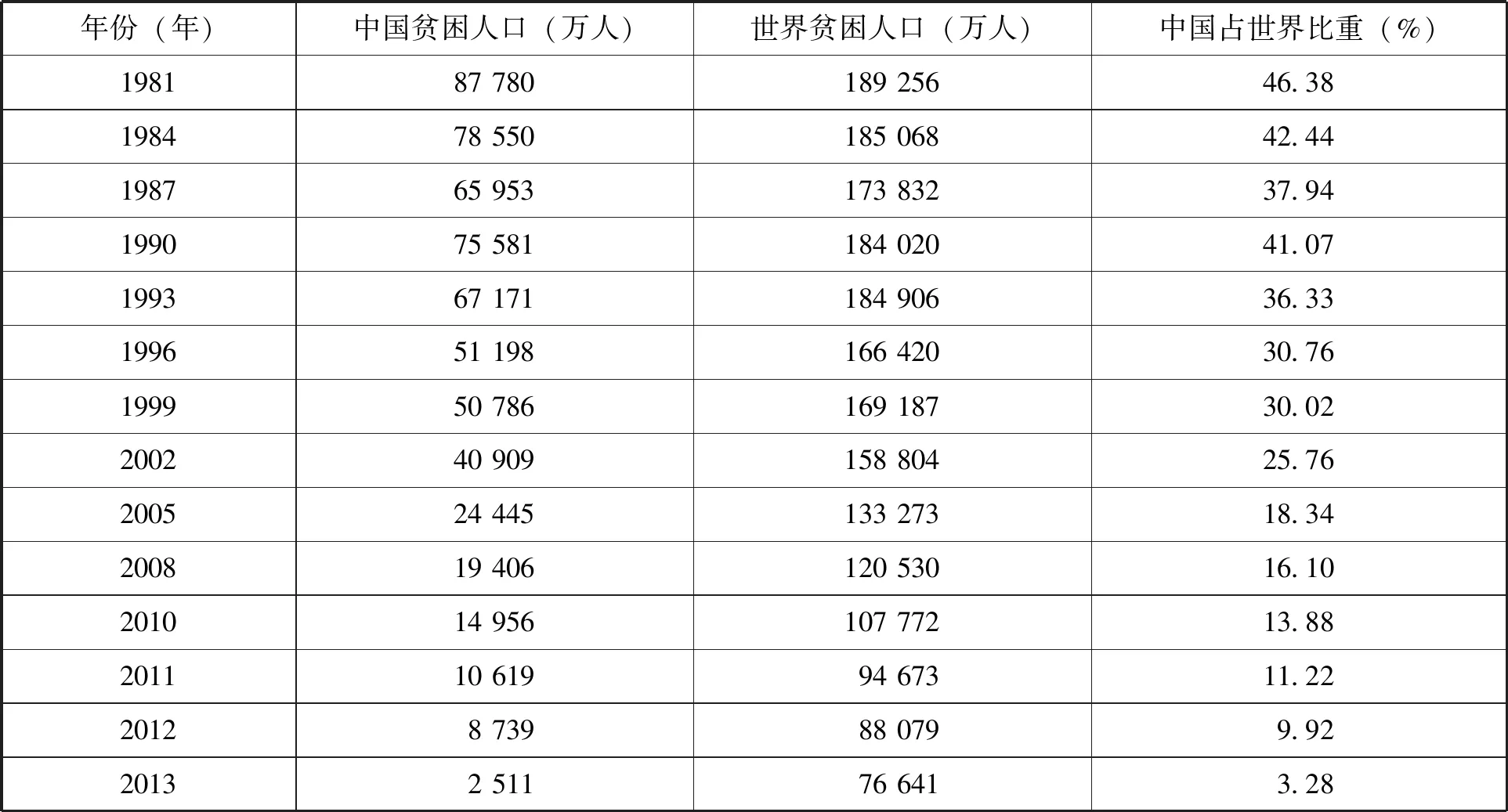

表1中国与世界贫困人口比较(贫困标准:1.90美元/天)

数据来源:根据世界银行公布的数据整理。

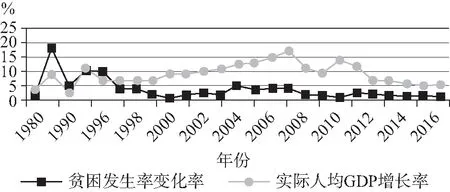

我们以1978年为基期,计算出1980年以来实际人均GDP增长率与贫困发生率变化率[注]为了更直观地检验经济增长对贫困减少的影响,我们可以先不考虑收入分配的变化。(见图2),从中可以发现,GDP的增长速度与贫困发生率下降速度基本保持同一趋势,经济增长率降低,贫困发生率下降率就会减少。这一结果反映出了我国经济增长与贫困减少呈正相关的关系。我们还从我国贫困人口最为集中的农村选取相关数据,建立关于一个经济增长水平[用人均实际GDP(RPGDP)表示]与农村地区贫困发生率(H)的简单回归方程,回归结果显示,经济增长对贫困发生率的弹性为-1.039,且该估计系数在统计上效果显著。

图2 经济增长与贫困发生率变化率的关系(1978=100)

数据来源:根据《2016年中国统计年鉴》数据按不变价格计算所得。

根据上述回归结果,我们可以得出如下结论:我国高速经济增长,具有显著的减贫效应,尤其对中国农村地区大规模减贫提供了动力。因此,全面建设小康社会,打响扶贫攻坚战,保持一定速度和规模的经济增长是非常必要的。

(二)高速增长与我国农村地区日益增加的不平等

世界银行曾在对世界贫困问题的研究报告中指出,随着各国经济发展水平的提高,平均而言,收入贫困程度降低了,其他福利指标的平均水平也逐渐改善,经济增长是减少贫困的强大力量。研究者们还发现“凡是出现经济增长的地区,增长便成为该地区贫困减少的重要原因;而没有出现增长的地区,贫困问题往往没有进展。”[注]世界银行:《2000/2001年世界发展报告:与贫困作斗争》,中国财政经济出版社,2001年,第35-37页。

“经济增长会减少贫困”这一点被一些国家经济增长的实践所证实。但是,在经济增长率一定的情况下,各个国家贫困减少的程度却不一样,因为减贫程度还取决于全社会人口的收入分配如何随增长而变化。同样经济增速的国家,由于增长质量高低的差异,减少贫困的效果不同。收入分配更平等的国家,贫困下降快于收入分配不平等的国家。所以,增长对贫困的影响,既取决于增长带来的平均收入以及其他福利水平的一致性增长,也取决于由增长带来的额外收入在一国内如何分配。

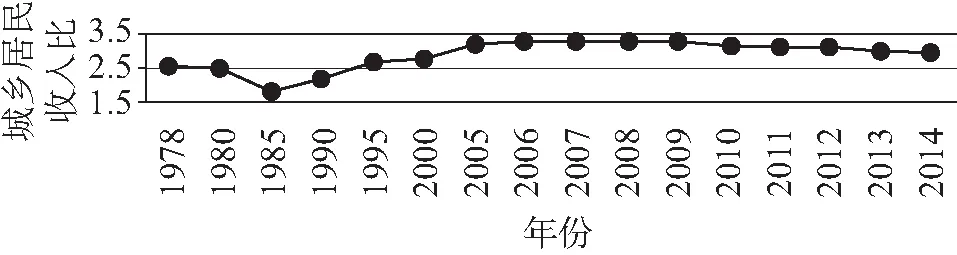

在我国高速增长进程中,我国农业增长质量低于其他产业,与此对应的是收入差距的不断扩大。农村地区的收入分配状况呈现出显著分化的特点:从农村居民内部数据看,农村居民基尼系数由1978年的0.21增加到了2014年的0.37,2014年高低收入组农户的人均可支配收入比达到了8.65∶1,高于2000年的6.47∶1;从城镇居民与农村居民收入对比看,城乡收入差距也呈上升趋势,收入差距由1978年的209.8元增长到了2014年的19 489元,收入差距比也由1978年的2.57∶1上升到了2014年的2.97∶1(如图3所示)。

随着贫富差距的扩大,财富分布在农村地区也极其不均衡,主要体现在财产性收入上。2011年农村居民高收入阶层财产性收入为791.71元,而低收入阶层财产性收入仅为84.25元,两者收入差距比达15.9;同时,城乡居民人均财产性收入差距也由1994年的40.24元扩大至2013年的516.88元(如表2所示)。

图3 1978—2014年城乡居民收入差距比(1978=100)

数据来源:根据国家统计局各年公布的相关数据整理。

表2全国农村不同收入阶层人均财产性收入 (单位:元)

数据来源:冷崇总,“关于居民财产性收入差距的思考”,《价格月刊》2013年第3期,第2页。

农村内部收入不平等正在日益加剧表明,经济增长使农村中非贫困群体获得了更多的利益;城乡收入差距不断扩大则表明,城市居民比农村居民在经济增长中分享到更多的好处。城乡之间、农村富裕户与贫困户之间收入不平等,削弱了增长的减贫效应,严重阻碍了我国贫困率的下降。

近年来,由于福利政策等资源分配的不平衡,随着农村基尼系数的增加,农村贫困发生率的下降速度也逐渐放缓,尽管我国相对于许多国家经济增速仍不低,但针对剩余贫困人口的减贫工作难度正在不断加大。

四、我国当前经济增长模式的“利贫性”分析与测度

尽管我国农村地区贫困发生率的下降主要得益于高速经济增长,但高增长中的不平等问题也日益严重,贫富分化在农村表现尤为突出。几十年的高增长中,很多贫困群体并没有真正受益,这是由于我国数十年经济增长更大程度上是“利富”的,应借鉴国外一些学者提出的“利贫式增长”理念,探索科学的中国经济增长模式。

(一)“利贫式”经济增长理念的提出及测度标准

对于经济增长的“利贫性”,亚洲开发银行(ADB)在1999年提出的亚洲和太平洋地区减少贫困的战略中指出,“当增长吸收劳动力时,并且伴随着减少不平等和促进就业机会的政策计划时,增长是有利于穷人的”。卡克瓦尼和佩尼亚认为,增长的“利贫”可以被定义为使穷人能够积极参与经济活动并从中显著获益的增长,其结果应是社会上没有人被剥夺最低的基本能力。为了减少贫困和提高穷人的福祉,应实施偏向穷人的战略,以使穷人获得更多的收益。[注]Nanak Kakwani,Ernesto M.Pernia,“What is Pro-poor Growth?”,Asian Development Review,2000,18(1):1-15.

马丁·拉瓦雷和陈少华认为,不论减贫的程度如何,能够有利于减少贫困的经济增长就是利贫式的增长,即在收入分配不变的情况下,一国贫困发生率减少,则该国经济增长就是利贫的。利贫式增长的主要目的在于实现减贫和改善收入分配不平等的状况,重点在于扩展穷人的经济机会。[注]Martin Ravallion, Chaohua Chen,“Measuring Pro-poor Growth”,Economics Letters,2003,78(1):93-99.鲍奇和麦卡洛可认为,利贫式增长意味着如果所有收入都以相同的速度增长,贫困会减少,即应该使得贫困群体收入比非贫困群体收入增长更快(如果在经济衰退的情况下,贫困群体受损比例小于其他群体,这样的经济模式也是利于穷人的);[注]Baulch, Robert, Neil McCulloch,“Tracking Pro-poor Growth”,Insights,2000(31):34-35.卡克瓦尼和炫将“利贫式增长”分为相对利贫增长(relative pro-poor growth)和绝对利贫增长(absolute pro-poor growth)——前者指穷人从经济增长中的受益按比例大于非贫困人口,经济增长在减少贫困的同时,也改善了财富分配的相对不平等;后者则是指穷人从经济增长中得到的绝对收益等于或大于非穷人所得,经济增长会改善绝对不平等的状况,这种情况被称为“超级利贫(super pro-poor)”。[注]Nanak Kakwani,Hyun H,“Pro-poor Growth:Concepts and Measurement with Country Case Studies”,Pakistan Development Review,2004, 42(4):417-444.

利贫式增长的减贫战略就是要采纳直接有利于贫困人群的政策,消除制度和政策的偏见。《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》中的规定“贫困地区农民人均纯收入增长幅度高于全国平均水平,基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平”就是利贫增长在政策上应用的一个典型例子。

根据以上学者对“利贫式增长”的诠释,我们可以给出一个“利贫式增长”的判定标准:设P(·)为一个贫困测定标准,z为贫困线收入,μ为社会平均收入,L(p)为洛伦兹曲线,反映不平等状况。则t期到t+1期的贫困的变动为:

ΔP=P[z,μt+1,Lt+1(p)]-P[z,μt,Lt(p)]

(4.1)

如果ΔP≤0,那么从t期到t+1期的变化就是利贫的。“利贫式增长”更关注增长过程中收入分配的广泛分布。从“利贫式增长”理论出发,我们可对我国经济增长的利贫性进行一个实证性测度。

(二)对我国经济增长“利贫性”的测度

“利贫式增长”的测度方法有很多,有从累积分布分函数出发的增长发生曲线(GIC),有基于洛伦兹曲线的贫困增长曲线(PIC),也有基于贫困弹性的利贫增长指数(PPI)。考虑到数据的可得性,我们在这里利用贫困增长曲线的测度方法,并借鉴张德亮等(2013)[注]张德亮等:《中国经济增长质量与减贫》,中国财政经济出版社,2013年,第31页。的计算方法,测度了2000—2014年我国经济增长的利贫性。

1.方法介绍与数据选取。

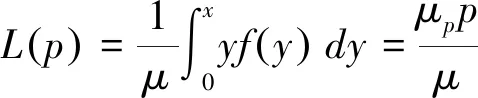

贫困增长曲线是基于洛伦兹曲线确定的测定利贫性的一个方法。假设L(p)为洛伦兹曲线,反映收入不平等情况,并假设贫困群体为人口最底层p%的群体。于是,我们可以用洛伦兹曲线来表示贫困群体的平均收入份额:

(4.2)

其中,μ为社会平均收入,μp为最底层p%人口的收入。对(4.2)对数差分化,可得:

ΔLn(μp)=ΔLnμ+ΔLn[L(p)]

(4.3)

令g(p)=ΔLn(μp),表示的是贫困群体收入的增长率,令g=ΔLn(μ),表示社会平均收入增长率。那么贫困增长曲线的判定系数ρ就为:

ρ=ΔLn[L(p)]=g(p)-g

(3.4)

如果ρ≻0,则g(p)≻g,即贫困人口收入增长率大于社会平均收入增长,此时,经济增长就是利贫的。这是因为,ρ≻0意味着ΔL(p)≻0,因此洛伦兹曲线向上移动,不平等随着经济增长而减少,我们可以称ρ为利贫增长率。

2. 由于农村住户数据的不可得性,本文在这里利用农村居民收入五等分的数据来计算全农村的平均收入增长率和农村贫困人口收入增长率,所有数据均来自于各年《中国统计年鉴》。具体计算步骤如下:

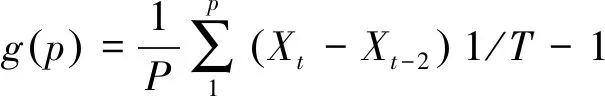

(1)由农村居民收入五等分数据计算收入增长率均值,作为农村平均收入增长率均值g:

(4.5)

其中,N表示收入组的数量,在这里N=5;Xt表示第t年的收入,T为设定的增长区间。

(2)参照国家扶贫办的贫困分类,我们将贫困人口定义为收入五等分中的低收入户(20%)和中等偏下收入户(20%),并计算贫困人口收入增长率均值,作为贫困人口收入增长率g(p):

(4.6)

其中,P表示贫困人口所在的收入组的数量。

(3)计算判定系数利贫增长率:ρ=g(p)-g。若ρ为正值,则表示增长过程中不平等下降,增长是利贫的;若ρ为负值,则表示不平等增加,增长是不利贫的。为了科学测度中国经济增长的“利贫性”,我们将增长区间定义为3年(T=3),截取经济增长速度较高的2000—2014年这一时间段,[注]选取这一时间段还考虑到国家统计局公布相关数据的可获得性,以及很多学者对2000之前我国经济增长的利贫性已经用相似的方法测算过,而对于2000年后测算较少。根据上一部分的计算步骤计算出我国经济增长的利贫性(如表3所示)。

表32000—2014年中国经济增长利贫性测量结果(1985=100)

数据来源:根据2000—2015年中国统计年鉴计算所得。

从表3可看出,在2000—2014年这一区间内,经济增长带来了农村地区贫困人口收入水平的提高,但是贫困人口收入的增长率却始终小于社会平均收入增长率,这说明贫困群体在参与经济增长的过程中获得的好处小于非贫困群体,因此,尽管2000—2014年属于我国高速增长区间,但在此区间内我国经济增长是不利贫的。

五、增加我国经济增长模式的“利贫性”:基于经济结构角度

基于前面的分析,我们发现,我国贫困人口收入的增长率小于社会平均收入增长率的根本原因在于:伴随着高速经济增长,收入分配差距扩大了,但是,经济增长本身并不能直接导致收入差距的扩大,收入差距的扩大在很大程度上受经济结构不均衡的影响。

(一)我国高速经济增长的结构特征

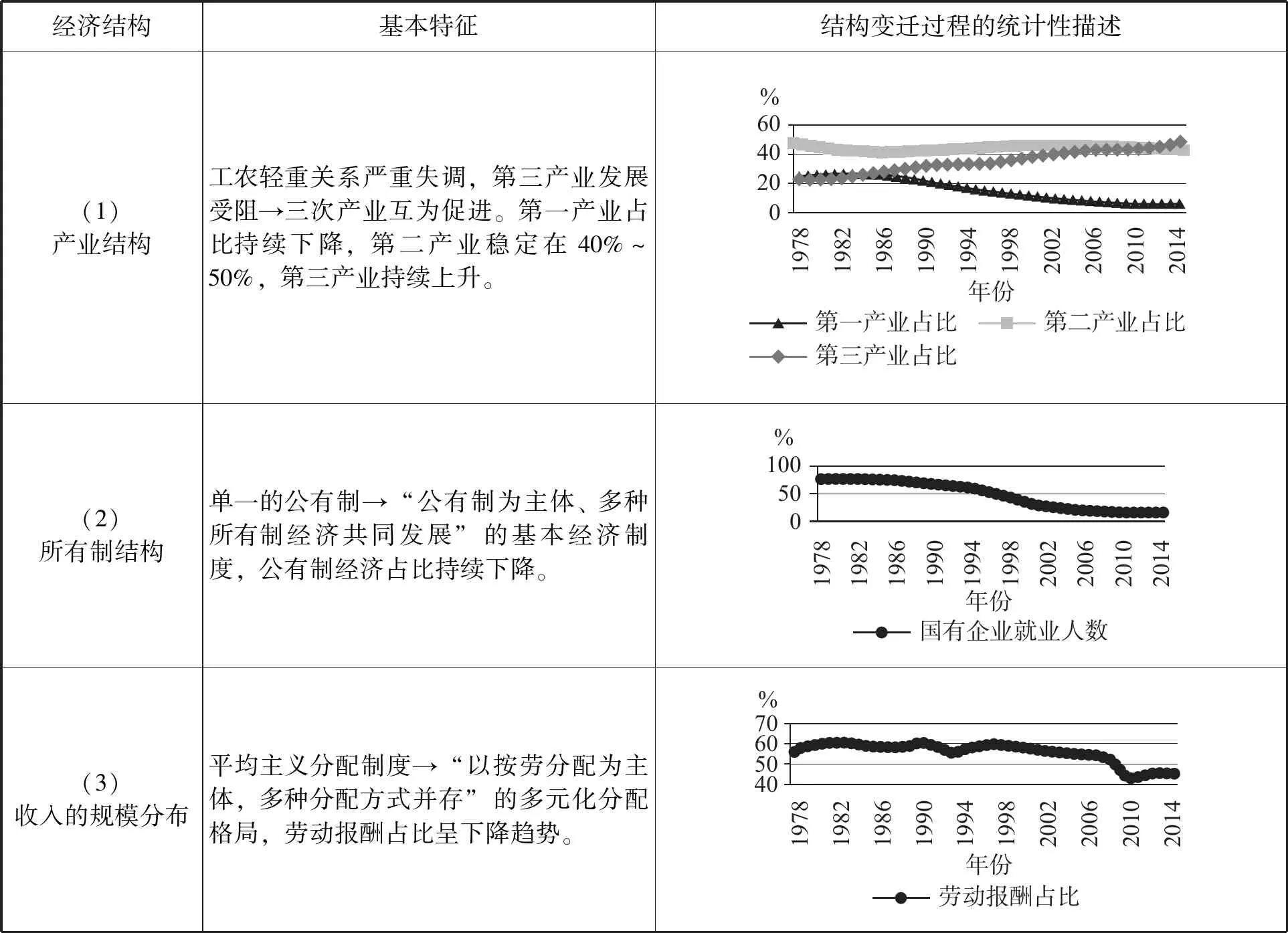

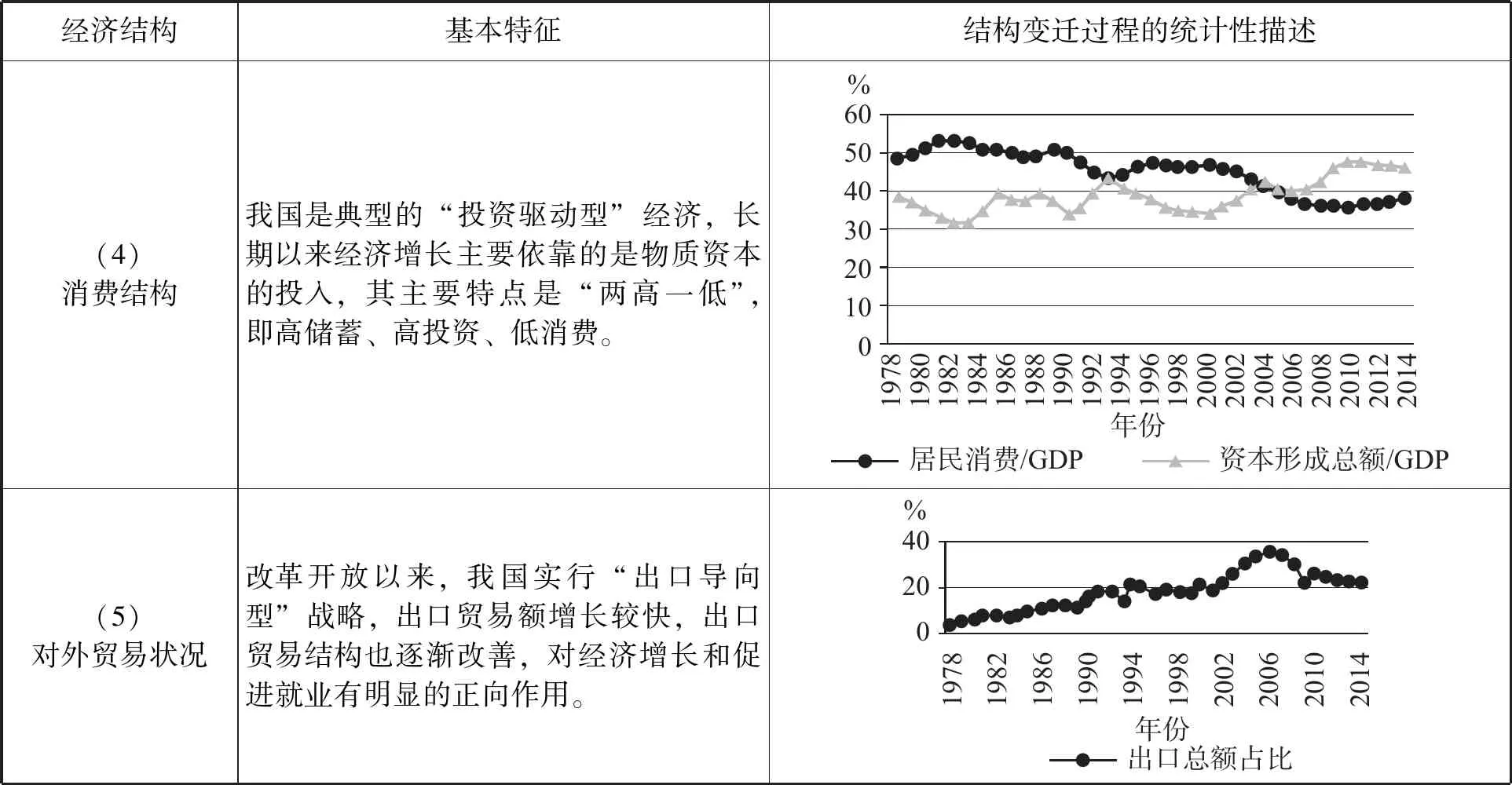

快速的经济增长离不开经济规模的扩大,这里不仅包括经济总量的变化,还包括经济结构的演进。库兹涅茨在分析一国经济结构时认为,应考虑以下几个方面:(1)生产品和劳动力的产业分布状况;(2)企业类型及劳动力职业分配状况;(3)国民产值在要素之间及不同收入阶层间的分配情况;(4)国民产值在消费和资本投资间的分配以及消费结构状况;(5)对外贸易的参与程度。[注]西蒙·库兹涅茨:《现代经济增长:速度、结构与扩展》,戴睿等译,北京经济学院出版社,1989年,第57页。近几十年来,伴随着高速经济增长,我国经济结构也在不断变化(如表4所示)。

表4我国经济结构几十年的变迁

续前表

(二)调整经济结构改变贫富不平等状况

1.经济结构转型带来贫富差距扩大的实证分析。

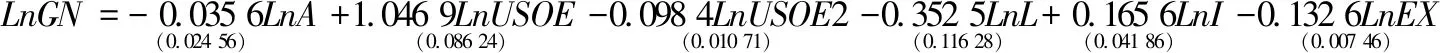

为了进一步揭示经济结构转型与收入不平等间的关系,我们在这里利用时间序列分析方法对经济结构转型与收入不平等间的关系进行研究。我们选取的描述经济结构的指标分别为:(1)产业结构用第一产业产值占GDP比重表示(A);(2)所有制结构用非公有制经济就业人数占总就业人数比重表示(USOE);(3)分配结构用劳动报酬占比表示(L);(4)消费结构用投资率表示(I);(5)对外贸易状况则用出口总额占比表示(EX);(6)农村地区收入不平等则用农村居民收入的基尼系数表示(GN)。[注]数据来源于《中国统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》以及《中国居民收入分配年度报告》,统计的时间跨度为1978—2014年。

在对这一时间序列做回归前,首先要检验系列的平稳性以防止出现伪回归。对这个时间序列进行ADF检验,发现该序列是1阶单整序列。也就是说在处理这个时间序列时,需要对其进行一阶差分才能得到平稳序列。但是,一阶差分后变量的经济含义与原序列并不相同。为了保证变量原始的经济含义,我们需要去检验这六个单位根变量间是否存在某种“长期均衡关系”,即进行协整检验,检验结果如表5所示。

表5Johansen协整检验结果

从表5中可以看出,这6个变量之间存在协整关系,且协整方程为:

(5.1)

这一协整方程表明这六个变量间存在着长期均衡关系,从中我们也发现,我国经济结构转型是贫富不平等的关键原因。对此,调整经济结构,使经济增长模式更为利贫是今后我们从根本上减少贫困的着眼点。

2.改变传统经济增长模式,努力提高经济增长质量。

基于经济结构转型带来贫富差距扩大的实证分析,我国今后经济增长模式的选择应改变以往一味单纯追求速度的思路,向更注重增长质量的方向转变,对此,应从以下几个方面入手。

(1)避免第一产业出现低增长与高贫困的“恶性循环”。我国第一产业的发展与农村基尼系数之间存在负相关性,这说明第一产业对降低农村基尼系数没有什么显著作用,也表明第一产业的发展在降低农村内部不平等程度上并没有起到作用。尽管近年来农民的收入构成发生了变化——主要收入构成由农业收入转变为非农收入,但由于农业劳动生产率低下、农业现代化发展水平低下等原因,农业增长质量较低,农村经济在国民经济中的地位逐渐下降,农民的农业收入增长缓慢,农业收入占农民纯收入比重逐年下降,非农收入占农民纯收入的比重逐渐上升。我们以农民家庭经营性收入中的第一产业收入作为农业收入,以工资性收入和家庭经营性收入中的第二、三产业收入之和作为非农业收入,2002年我国非农业收入占比首次超过农业收入占比,至2014年农民农业收入占比仅为28.5%,非农业收入占比达到了51.4%,农业产业增长对消减农民贫困的成效不大。对此,应重点考虑提高第一产业的增长质量,依靠科技创新等手段缩小第一产业与其他产业之间的差距,提高农业劳动生产率,改变种田收入低的现状,提高农民农业收入比重,使农业收入和非农收入同样成为农民收入的重要来源。

(2)改变投资驱动型经济增长模式“滴漏式”减贫的思路。改革开放以来,为了能够在经济上迅速赶超发达国家,我国选择了粗放型的经济增长模式,即主要依靠物质资本投入实现经济增长。但在经济发展初期,我国的资源状况是劳动力资源丰富,资本稀缺,为了鼓励投资,必须要采取“资本偏向型”的收入分配制度,使资本收益大于劳动者收益。尽管投资率的上升从总体上来说会提高农村收入,但也会导致贫富差距拉大。此外,我国的投资结构也存在很多的不合理之处:首先,以城市为中心的投资制度导致城乡投资差异显著,城镇固定资产投资率显著高于农村固定资产投资率,且农村投资率逐年下降,这种投资率的城乡二元差距显然不利于降低农村收入不平等;其次,投资驱动型经济在增长过程中排斥了劳动,且这种排斥在第一产业尤为明显。由于土地数量的有限和劳动力价格的提高,资本加速了对土地和农业劳动力的替代,农村出现了大量剩余劳动力,而只有那些年轻力壮或拥有技术的剩余劳动力才能顺利转入第二三产业就业,那些被剩下的老、弱人口只能面临失业。对此,要改变经济增长“滴漏式”减贫的做法,客观认识资本趋利性对弱势产业的背离,改变投资结构的不均衡状况,使各产业以合理的比例保持均衡增长。

(3)改变所有制结构和收入分配制度,消除农村地区收入不平等。具体来说,非公有制经济占比的提高从总体上来说会提高农村基尼系数,劳动报酬占比下降也会提高农村基尼系数。近年来,我国所有制改革与收入分配制度变革对农村收入不平等的影响主要体现在以下两个方面:一是公有制经济比重不断下降,大量国有和集体企业被私有化,随着大量农村转移人口进城打工,农村非农收入比重过大,贫富差距拉大自然受此影响不断加大;二是所有制结构的改变影响了生产要素的生产效率,我国的所有制改革对资本要素和劳动要素的生产效率都产生了影响,但资本的效率提高程度要远远高于劳动效率,产生了要素收益差距的拉大。因此,在所有制改革中,应该加大国有成分,坚持农村土地集体所有制,在收入分配制度中,通过宏观调节,扭转资本要素所有者收入的增长率远远高于劳动所有者收入的增长率的现状,扩大劳动要素所有者收入的比重。

(4)改变外向型经济增长模式,缩小对外经济依存度。长期以来,我国利用廉价的农村转移劳动力优势发展出口产业,增加了对国内廉价劳动力的需求,提高了农民工等群体的收入水平,也在一定程度上降低了收入不平等状况。但是为了保持出口优势,必须不提高或者压低劳动力工资水平,这损害了国内劳动者的权益,但是若要提高工资水平,出口企业的竞争优势就会下降,可能会带来失业问题。因此,过度依赖外部的出口导向经济增长模式将面临两难选择,依靠廉价劳动力驱动的经济增长模式难以为继。今后应重点考虑消费拉动,变外向型增长为内向型增长,以经济增长的内生力量减少劳动收益不合理现实。

总之,我国改革开放后的经济增长也在某种程度上呈现出了“涓滴式”增长特征,重速度轻质量的经济增长模式,追求经济效率长期排在了追求公平的前面,财富创造成为高增长的首要目标。尽管高增长使我国成为世界第二大经济体,但经济增长的成果并没有如理论般“滴漏”给贫困弱势群体。为了实现精准扶贫的宏伟目标,我们必须树立“利贫式”增长理念,改变以往单纯追求增长速度轻视增长质量的思路,努力提高经济增长质量,具体地说,在经济运行过程中,经济增长模式要由“利富”更多地转向“利贫”,通过经济结构调整等途径,赋予穷人以更多的发展机会,经济增长利益更多地向穷人倾斜,使其真正能够共享改革成果。