不同坝高水深比对丁坝群冲刷深度的影响研究

2019-06-02王福良曹文明

王福良 曹文明

摘 要:丁坝施工工法为目前国内治理规划常见的工程手段,本试验借由长直渠槽,于非均匀粒径条件下进行丁坝群试验,设计不同坝高水深比案例,分别观察丁坝群的冲刷深度变化,了解水流冲击丁坝群的冲刷机制。

关键词:丁坝群 局部冲刷 坝高水深比

1.研究目的

本研究通过渠槽试验进行丁坝群试验,在不破坏(滑移、倾斜)条件下,设计三种不同的淹没情形,观察丁坝群局部冲刷及冲刷范围,藉以探讨水流在通过不同坝高水深比时,其冲淤行为的转变,为相关水利工程实务设计提供参考。

2.研究方法

本研究利用小型水槽,进行非均匀床质丁坝群冲刷试验。

(1)粒径实验:为掌握试验砂性质,将实验砂进行筛分析试验,以了解其特性。

(2)丁坝冲刷试验:利用压克力丁坝模型固定于底床,调整每次所需水深,当上游来水达到试验区开始计时,当达到冲刷平衡时间后结束实验,重复不同坝高与水深进行冲刷实验。

(3)测量底床:到达试验时间后关闭马达,等渠道内水排出后,利用动床砂面测距仪测冲刷坑地形。

3.试验结果

3.1单支丁坝与丁坝群冲刷坑分布型态差异

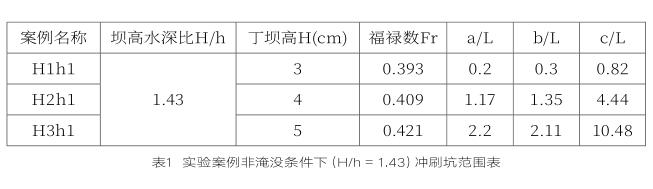

a/L 为丁坝上游冲刷坑无因次长度,用来量化丁坝迎水面反射涡流产生的冲刷范围;b/L 为丁坝横断面方向的冲刷坑无因次长度,用来量化坝头前垂向涡流产生的冲刷范围;c/L 为丁坝下游冲刷坑无因次长度,用来量化丁坝背水面回流产生的冲刷范围。以下就不同坝高水深比实验案例,说明丁坝群冲刷坑分布型态。

3.1.1 丁坝群非淹没条件下(H/h =1.43)冲刷坑分布型态

在非淹没条件下,丁坝迎水面、背水面及坝头处涡流强度与上游入流条件相关,涡流强度常表现在冲刷坑分布型态。表1为非淹没条件下实验成果,在非淹没条件下,其丁坝群冲刷坑无因次长度 a/L、b/L、c/ L,与上游入流福禄数成正比,说明当上游入流福禄数增加时,水流通过丁坝群产生的冲刷坑范围将增加。

冲刷坑无因次长度 c/L除与上游入流福禄数有关外,亦与丁坝布置数量及长度相关;在相近水流條件下,若丁坝布置数量及长度(往下游方向)增加,其冲刷坑无因次长度c/L 也将增加。

3.1.2 丁坝群洽淹没下 (H/h = 0.83)冲刷坑分布型态

丁坝群在洽淹没下,其上游水深等于或略高于丁坝坝高;此时因越坝涡流仍少,故其丁坝迎水面、背水面及坝头处涡流型态与非淹没案例相近,差别仅在其水流福禄数比非淹没案例(H/h = 1.43)高。在洽淹没下,其丁坝群冲刷坑无因次长度 a/ L、b/L、c/L与上游入流福禄数成正比,与非淹没丁坝群案例成果相近。

在相同坝高条件下,水流福禄数增加,坝高-水深比由非淹没(H/h = 1.43)递减至洽淹没(H/h = 0.83)过程,其洽淹没下测得的冲刷坑无因次长度 a/L、b/L 及 c/L 均比非淹没案例高。比较丁坝群冲刷坑分布型态变化,可知当入流条件由非淹没转为洽淹没过程,其水流通过丁坝群产生的冲刷坑范围增加,并与淹没比例成正比。

3.1.3 丁坝群淹没条件下(H/h = 0.67)冲刷坑分布型态

丁坝群在淹没条件下,其上游水深高于丁坝坝高;此时因有越坝水流产生,丁坝周围流场形态系不同于非淹没及洽淹没案例。当水流接近淹没式丁坝迎水面时,除既有反射涡流外,另有一股涡流垂直向上越过丁坝顶部,并进入下游丁坝坝间;而当越坝涡流进入下游丁坝坝间后,因受下游第二支丁坝迎水面的边界限制,越坝涡流开始往丁坝坝间的底床方向发展,并与既有丁坝背水面回流,形成复杂三维流场。

在淹没条件下,其丁坝群冲刷坑无因次长度 a/L、b/L、c/L与上游入流福禄数成正比,与非淹没、洽淹没丁坝群案例成果相近。在相同坝高条件下,在水流福禄数增加,坝高-水深比由非淹没(H/h = 1.43)递减至洽淹没 (H/h = 0.83)、淹没 (H/h = 0.67)过程,其冲刷坑无因次长度 a/ L、b/L、c/L 逐渐增加,与淹没比例成正比。

本实验属清水冲刷试验,故不同案例坝间冲淤体积皆为冲刷;不过,若比较各丁坝坝间的冲刷体积变化,可归纳出在淹没条件下,丁坝群坝间冲刷体积会随丁坝布置数量及长度(往下游方向)增加而递减。反之,在非淹没条件下,#2 号丁坝坝间冲刷体积等于或大于 #1 号丁坝坝间冲刷体积。在洽淹没条件下,丁坝群坝间冲刷体积变化与淹没案例相近,坝间冲刷体积沿下游方向减少。随着坝高-水深比的增加,非淹没至淹没过程,其丁坝坝间冲刷体积沿下游方向减少;另随着坝高-水深比的增加,水流通过丁坝群产生冲刷坑无因次长度 a/L、b/L、c/L 则随之增加。

3.2 不同坝高-水深比对丁坝群坝头冲刷深度影响

Suzuki et al. (1987) 在非淹没条件下分析丁坝群坝头冲刷深度变化,其实验成果说明丁坝群最大坝头冲刷深度发生在首支丁坝,而下游任一支丁坝产生的坝头冲刷深度,均小于首支丁坝;其冲刷深度递减比例介于28%~84%。本研究淹没、洽淹没及非淹没案例中,同样可观察到丁坝群最大坝头冲刷深度发生在首支丁坝,而下游任一支丁坝产生坝头冲刷深度小于首支丁坝;而冲刷递减比例在淹没案例为 36% ~ 54%、洽淹没案例为 43% ~ 69%、非淹没案例为 63% ~ 89%。比较Suzuki et al. (1987)与本研究实验成果,丁坝群坝头冲刷深度沿下游方向最大递减比例介于84%~89%间。

就丁坝群最大坝头冲刷深度而言,在非淹没及洽淹没下,其最大坝头冲刷深度与上游入流福禄数成正比,如图1所示。比较本实验与前人成果,可知丁坝群最大冲刷深度随福禄数变化情形,与单支丁坝案例相近。由图可知,上游入流福禄数可用来推估非淹没及洽淹没案例的丁坝群最大坝头冲刷深度,惟在淹没案例中,其福禄数与丁坝群最大冲刷深度关系并不明显。

3.3 泥砂粒径分布

试验结束后,观测到水流流经丁坝时,通水断面积减少流速增加,水流会将丁坝周遭细颗粒泥砂往下游带,形成粗化现象,当底床不断下刷通水面积逐渐增加,冲刷趋近于平衡挟砂能力下降,此时细颗粒泥砂会附着在丁坝冲刷坑外围、坝间的粗颗粒上,形成砂带。

4.结论

(1)丁坝群冲刷坑无因次长度a/L、b/L、c/L,在坝高-水深比由非淹没(H/h = 1.43)递减至洽淹没(H/ h = 0.83)、淹没(H/h = 0.67)过程,皆与上游入流福禄数成正比,并发现丁坝布置数量多寡会影响c/L,但并不改变a/L及b/L变化范围。

(2)在洽淹没、淹没条件下,丁坝群坝间冲刷体积会随丁坝布置数量及长度(往下游方向)增加而递减。反之,在非淹没条件下,#2号丁坝坝间冲刷体积等于或大于 #1 号丁坝坝间冲刷体积。

(3)在三种坝高水深比条件下,丁坝群最大坝头冲刷深度皆发生在首支丁坝。

(4)在未淹没及洽淹没时,上游福禄数是影响冲刷深度的主因,在淹没条件时影响并不明显,推测在淹没条件下断面开阔比为影响冲刷深度的重要因素。

参考文献:

[1]杜飞.山区河流上下双丁坝冲刷机理研究[D].重庆交通大学,2015.

[2]王军.丁坝浑水冲刷试验研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2002,25(6):1184-1186.

[3]杨石磊,张耀哲.非淹没式丁坝群局部冲刷规律试验研究[J].水利水电技术,2013, 44(11):81.