松风遗墨 万壑别格

2019-06-01王倩

王倩

中国美术馆

20世纪初,在北京地区的画会组织中,松风画会是—个特殊的艺术群体,其主要成员不仅有相似的艺术趣味,更有特殊的社会身份:清室贵胄、清廷遗老、遗臣、宫廷画家。特殊社会经历和背景,为松风画会成员的作品增添了别样的气质。在他们作品中,宫廷藏画的古雅气韵、清丽笔墨和严谨法度成为大多数画家追求的笔墨气质。此外,郎世宁式的翎毛走兽描画技法与风格,也成为松风画会画家择取的对象。所以,虽然同样是以古为师,松风画会的艺术家与金城及其弟子所参照的艺术谱系并不全然—致,更重要的是,他们的艺术别有所求。

“松风画会”以松为名,将“松”嵌入个人名号,松之劲挺、高洁、风骨融入他们个人精神之中,影响着其艺术面貌的最终呈现。松风画会的艺术家以“四溥”为核心,更以溥心畲声名最为卓著。溥心畲作品虽然同样以古代文人艺术为标榜,但是寄寓在其绘画中的儒雅超脱、空灵绝尘的意境,则是其作为末代王孙和传统知识分子的复杂身份在时代变革中的高傲映现。溥雪斋的作品亦是如此,《秋山原寺》等作品呈现的都是高人逸士的艺术世界。

溥松窗作为溥雪斋的胞弟,其习画之初和兄长一样,受父亲载瀛的影响很大。载瀛的艺术成就主要表现在鞍马创作上。这类综合了北宋李公麟、元代赵孟烦与清宫郎世宁的动物创作,使其作品既有宫廷绘画雅丽的贵气,又有文人笔墨的线条。溥松窗的《放马图》即是此类艺术经验的成果之一。而在溥松窗另—件鞍马作品《胡马图》中,李公麟式的文人笔意则更为突出,画家巧妙地通过白描线条的变化,传递出风动之感。这类绘画作品不论是题材选择还是情感表达,皆体现出贵族的审美特性。

这种特性在溥松窗早期山水画中也留下了深刻的印痕。比如,其“师南田笔意”而作的《山水》,笔墨飘逸而不离精神,苍茫中又见悠然闲适。前景处几株超乎比例的松柏,劲挺高拔的姿态使我们遥想到宋代绘画中的元素构成。他的其他作品中,又有巍峨群山在其笔下陡起,繁茂处可追王蒙,细密高逸的画境颇得元人山水精神。石守谦在《浙派画风与贵族品位》中曾说:“与宫廷关系更密切的、实际上可以统称为贵族的皇室周围人员、宗室、勋贵等具有特殊身份的人士,他们才是建立新王朝规模乃至后来其文化环境的主要成员。”[1]18020世纪的社会环境,早已不是爱新觉罗氏的天下,松风画会在政治格局大变后成立,恰说明这些当初文化环境的建设者似乎希望通过这个有限的团体延续原有的艺术审美。溥松窗在画会成立之后,作为其中的晚辈,在与同族画家的交往中边临习边创作,想象着曾经的家族辉煌。

但是,溥松窗毕竟不是完全从清朝走来的贵胄,其出生时清朝已经覆灭,习画时宣统早已不存。除了家族临习之外,溥松窗十五岁拜师关松房——松风画会另—位老画家。关松房的山水,笔力苍劲,气势恢宏,通过对渍墨法的研究和运用,形成了浑厚、朴茂、劲健的风格。这种笔墨挥洒的豪迈正契合了溥松窗本人的个性。

生活中的溥松窗并不像溥心畲那般遗世独立,也并没有沉迷于旧时安闲的生活而不可自拔。雷振方曾经在《冰雪聪明禀赋高——忆溥松窗先生》一文中,以溥松窗对罗马尼亚组合家具、小型摄像机的接受,说明其“对于新的事物,接受很快”[2],在绘画中同样如此。溥松窗具备立根传统基础上的试新精神,在秉持自身笔法、继承前人山水之势的同时,亦能紧随时代艺术发展新趋势。应当说,跟随关松房习画,其收获更多的是对贵族山水之外的艺术气质的攫取和尝试。新中国成立后,溥松窗在松风画会之外的新艺术团体、新社会环境中不断发掘、试炼、博取个人艺术新风。

20世纪50年代起,传统山水创作为适应新时期的艺术需要涌现出多样的发展成果。在1956年一次国画座谈会中,溥松窗曾尤其肯定黎雄才的《武汉防汛图》以及吴镜汀的《略阳山城》,认为此类作品“一方面采用了传统的技法,另一方面又在一定程度上吸取了外来的东西而创作出来的”,因此其“能较好地运用传统技法来反映现实”。与此同时,他并不赞成如胡佩衡、秦仲文等人更偏保守的创作,且明确指出,对于“吸收‘西法较多的作品”,“如果是好的,也不反对”[3],充分体现出溥松窗开放的艺术态度。

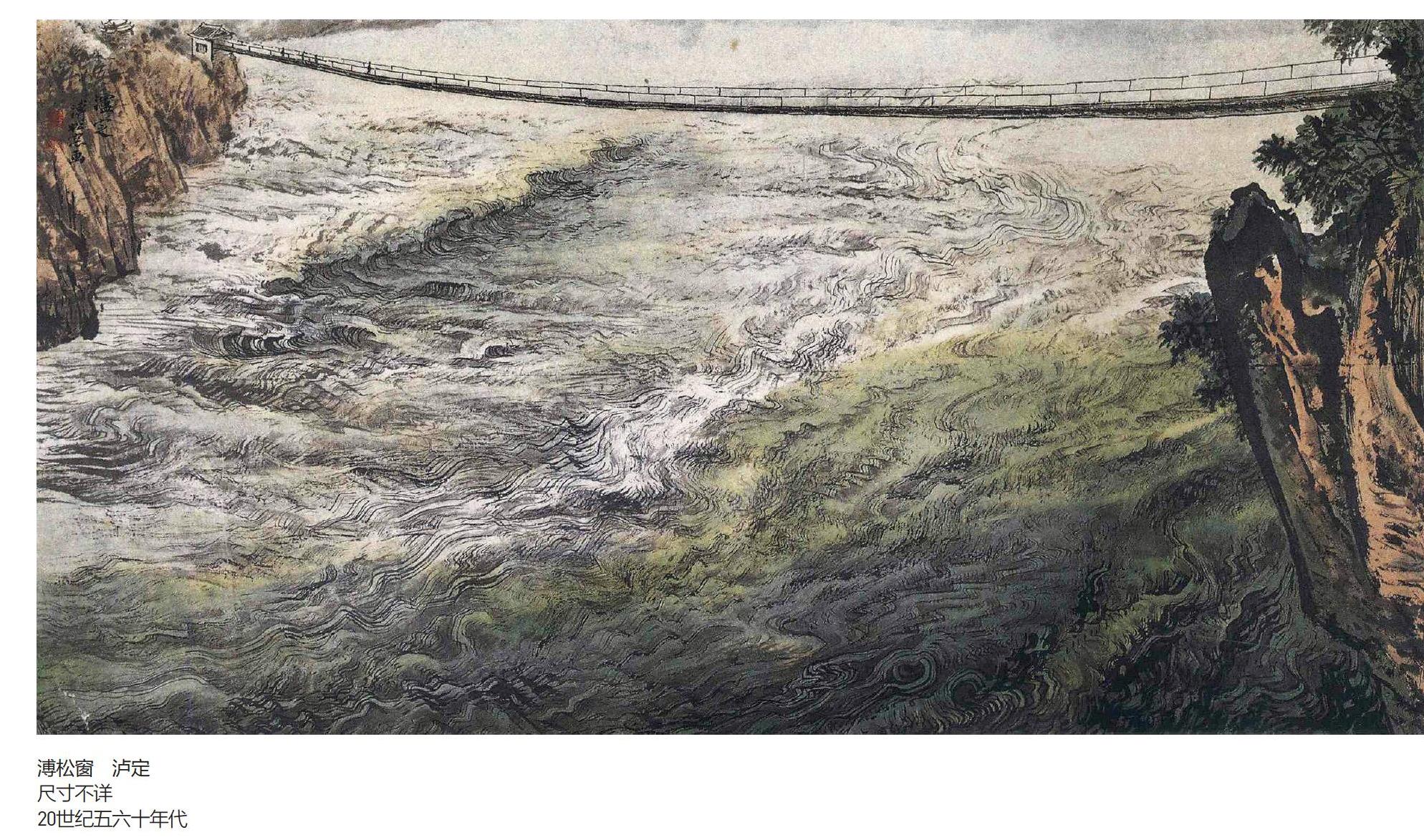

带着这样开放的艺术精神和希望以传统技法反映现实的创作主旨,溥松窗20世纪五六十年代的水墨山水也体现出不同于以往的面貌。1956年,当时的解放军总政治部文化部邀请了—干画家重走长征路,溥松窗也在此行列之中,并留下了一些表现长征沿途的山水写生和创作。现存《二郎山》就是他在1956年11月9日写生途中的成果之一。画家以墨法浓淡变化渲染出立足山巅所见的壮阔场面,作品笔墨减淡而气势磅礴,显示出写生山水不同于书斋山水的现场感。另有横幅《泸定》,同样表现的是长征题材:泸定桥。画家在这里没有直接描绘红军战士飞夺泸定桥的壮烈场面;而是将主要笔墨聚焦于湍急的河水。这涌起的绿色波浪使我们不由得联想起南宋马远创作的《水图》,同时也使人想起王翚的青绿技法。另外值得注意的是,溥松窗的青绿设色并不是平涂,而是根据画面气氛进行浓淡调整,青绿敷色与笔墨线条相融相渗,中央斜向—条不着色的水纹恰似泛起的浪花,增强了画面的厚度和动感。溥松窗将中国画的线性语言与设色方式融入山水写生与创作之中,使传统技法在现实主义水墨创作中具备了存在的意义。

中国美术馆现存有溥松窗《大渡桥横铁索寒》一幅,应该也是这次长征写生归来后的创作。作品选取了比《泸定》略远且稍带侧面的场景,除了对河面的刻画之外,更着意表现了河两岸的山景,陡峭的崖壁和湍急的河水共同凸显了地势之“险”。在画幅的最上沿,—条铺着简陋木板的吊桥将河水两岸连接起来,仔細观察,桥的正中央还有一位行者,这或许是艺术家本人,又或许是他的同行。总之,与20世纪五六十年代油画创作中《飞夺泸定桥》等革命历史题材作品不同,溥松窗的作品虽然同样旨在重温红色岁月,弘扬革命精神,但是他却没有以“情景重现”的模式进行表现,而更多是用当代人的身份和眼光去追忆过去,这种选择和处理的原因,可以通过作品的名称推导出原因。

“大渡桥横铁索寒”,这是毛主席《七律·长征》中的一句。20世纪五六十年代,傅抱石等一大批山水画家被毛主席诗词深深感染,创作了大量以诗词气象为题的山水作品,成为当时极具时代特色的美术作品。毛主席诗词除了以恢宏气势影响艺术家后期风格选择之外,也为他们表现革命圣地和抒发情怀提供了新的角度。特别是1958年,毛泽东提出“革命现实主义和革命浪漫主义相结合”的文艺工作原则之后,20世纪50年代到70年代的中国画,特别是山水画创作,真正呈现了“百花齐放”的面貌。在此,写生的过程成为艺术家获得“现实主义”的必要途径,而传统水墨意象化的写意语言,则成为画家博取“浪漫主义”的—种手段。

在《大渡桥横铁索寒》中,画幅右侧山体以大斧皴融合渍墨手法塑造而出,传递出画家创作过程酣畅淋漓的感受,而画幅左侧依山而生的杂木,那些看似随意的点画,又体现出作者经营位置的巧思,两岸山景在浓淡对比间,将空间透视关系巧妙地表现出来。当然,全幅作品最为突出的仍然是河水的刻画。画家以疏密有致的线条勾画出汹涌的波浪,以白粉略加敷染凸显出巨浪的翻卷,成为该作的点睛之笔。全幅作品仿佛处处留有古人的痕迹,而整体观之,又全然是新的艺术表现。画中激荡的雄壮之情,是艺术家创作的主旨,更是其真正的情感宣泄与表达。

石守谦先生在其《风格与世变》一书中曾讲,“某些画家的政治经历、相关赞助群的特殊品位以及繪画在社会中被使用的状况等”都可以对画风变化和持续产生重要影响[1]3-4。新中国成立后的溥松窗,虽然作为爱新觉罗族的后人,但是他可以以宽容的态度迎接新时代的到来。这种态度不仅影响了其画风的发展,也使其乐于融入新时代的文化环境建设之中,从而获得更为广泛的艺术支持。这份支持反过来亦促进了他对这种风格的深化和发展。

通过20世纪五六十年代的画坛交流,溥松窗的艺术视野不仅突破了以往家族绘画的传承范畴,更不限于北京地域风格局限。他充分肯定岭南画派、新金陵画派等新艺术流派的艺术探索,这种态度为其笔墨语言的拓展提供了更多可能。比如其曾作《瀑布》,以个人擅长的竹为前景,以开阔奔腾的瀑布为背景,墨气淋漓中恍惚有岭南画派的影子,但是不论其题材如何创新,熔铸于其间的中国画的笔墨特性并不曾转变。就像《瀑布》一作,溥松窗可以取其新材之势,却并不一定采纳岭南的喷水渲染之法,更不能放弃传统之格,竹会生长于瀑布边吗?现实生活中显然少有此景。那么,画家将“竹”刻意置于“瀑布”之前,或正希望以文人的画竹法增强作品在艺术语言上的文人性。

中国美术馆还藏有另一件溥松窗20世纪60年代山水代表作《米亚洛高峰》,这件作品没有命题作画的框架,可以视为艺术家纯粹的个性挥洒。其开卷即给人充分的写生感,墨气氤氲下呈现出的云雾气氛和巍峨之感使人赞叹。但最令人叹服的是寄寓在这种观感下的传统山水的画境。作品中,画家立足传统的笔墨特性得到充分的表达,苔点、皴法、树法、山体架构,乃至那条从画作左下端一直延伸到右侧的蜿蜒山路,以及这山路和远山似断非断的内在关系,都在提醒我们作者从传统走来的艺术起点,显示出文人山水的可读、可游、可观。正如钱松喦在写生过程中参悟到传统皴法和现实风景的关系—般,山水写生与现实主义创作原则并不完全排斥古代书画笔墨技法,其关键在于如何建立风格、题材与时代的内在联系。

参考文献

[1]石守谦.风格与世变[M].北京:北京大学出版社.2008.

[2]雷振方.冰雪聪明禀赋高:忆溥松窗先生[J].中国书画.2008(12).

[3]王静.把国画艺术推向新的繁荣:记国画座谈会[J].美术,1956(8).

约稿、责编:金前文、史春霖