某院胃食管反流病诊疗现状分析*

2019-05-31陈惠弟张亚坤许小鑫曾莉莉

陈惠弟 张亚坤 许小鑫 曾莉莉&

联勤保障部队第九〇九医院/厦门大学附属东南医院消化内科1(363000) 药学科2

背景:胃食管反流病(GERD)的发生率逐年上升且复发率高,但部分患者对质子泵抑制剂(PPI)的疗效欠佳。规范临床诊疗行为、提高患者用药依从性对提高GERD疗效非常重要。目的:了解某院GERD的诊疗现状。方法:随机抽取2017年1月—2018年3月联勤保障部队第九〇九医院/厦门大学附属东南医院GERD患者312例,对其PPI使用频数、初始治疗方案、PPI更换方案、PPI剂量、使用抗精神病药物、疗程、复查情况等进行回顾性分析。结果:近1/3的GERD患者接受抗精神病药物治疗,初始治疗方案主要为PPI+抗酸药和PPI+抗酸药+促胃肠动力药,51例治疗期间更换PPI,286例增加PPI剂量,54例按照基本标准的疗程持续治疗。结论:GERD治疗方案基本合理,但仍需进一步加强健康教育,提高患者的依从性,以提高GERD的疗效。

胃食管反流病(gastroesophageal reflux disease, GERD)是常见的消化系统疾病,我国的患病率为12.5%[1],呈逐年上升的趋势。质子泵抑制剂(proton pump inhibitors, PPI)是治疗GERD的首选药物,但仍有10%~40%的患者对双倍标准剂量PPI持续治疗8周不应答[2],可能的机制包括抑酸不充分、非酸反流、食管高敏感性等[3]。此外,长期、不规范应用PPI可导致诸多不良反应[4-5]。因此,如何提高GERD诊断准确率、规范其临床诊疗行为、提高患者用药依从性尤为重要。本研究通过回顾性分析GERD患者的临床资料,包括初始治疗方案、复查、疗程等情况,旨在了解本院GERD的诊疗现状和患者的就医行为,从而为促进GERD的正确诊断和合理治疗提供一定的参考。

对象与方法

一、研究对象

选取2017年1月—2018年3月于联勤保障部队第九〇九医院/厦门大学附属东南医院就诊的GERD患者,包括非糜烂性反流病(NERD)、反流性食管炎(RE)、Barrett食管(BE),诊断符合《2014年中国胃食管反流病专家共识意见》[4]。排除标准:①合并心血管系统、血液系统、内分泌系统、神经系统等基础疾病者;②合并胃、食管隆起灶者;③肿瘤患者;④有上消化道手术史者;⑤合并消化性溃疡者。经去重后共纳入3 280例次患者,随机抽取约10%的患者,最终共312例GERD患者入选,然后跟踪其2016年1月至今的就诊记录,共634次。

二、研究方法

整理312例患者的临床资料,记录患者的ID号、姓名、性别、年龄、诊断、用药情况包括药品名称、单次剂量、给药途径、给药频次、给药时间、药品规格、包装数、整盒数量等;对PPI使用频数、初始治疗方案、PPI更换方案、PPI增加剂量方案、使用抗精神病药物情况、复查情况、疗程等资料进行回顾性分析。

结 果

一、患者的一般情况

根据内镜下表现,NERD患者127例,其中男49例,女78例,平均年龄(44.5±10.9)岁;RE患者121例,其中男84例,女37例,平均年龄(46.42±12.5)岁;BE患者64例,其中男29例,女35例,平均年龄(46.9±11.1)岁。

14例患者合并幽门螺杆菌(Hp)感染。7例合并食管裂孔疝,其中多数患者反复就诊,PPI剂量均加倍。25例治疗期间曾在其他科室就诊,包括耳鼻喉科14例、心血管内科1例、普通外科1例、呼吸结核科2例,简易门诊5例、健康管理科1例、中医科门诊1例。

二、抗精神病药物(含助睡眠药)使用情况

101例(32.4%)患者使用抗精神病药物,其中男31例,女70例。抗精神病药物主要为氟哌噻吨美利曲辛、舒肝解郁胶囊、右佐匹克隆、百乐眠胶囊、草酸艾司西酞普兰等。NERD、RE、BE患者使用抗精神病药物的比例分别为58.4%、28.7%、12.9%。

三、初始治疗方案

本组患者初始治疗方案见表1,主要为PPI联合抗酸药(铝镁加混悬液、碳酸钙甘氨酸、铝碳酸镁片)、促胃肠动力药(莫沙必利片、盐酸伊托必利胶囊、多潘立酮片)、胃黏膜保护剂(替普瑞酮胶囊、瑞巴派特薄膜衣片、枸橼酸铋钾、胃铋镁颗粒)、理气和中(四磨汤口服液、理中片、胆石利通片、枳术宽中胶囊)等。使用的PPI主要为埃索美拉唑、雷贝拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑,使用频次分别为251次、212次、134次、30次。6例患者未使用PPI治疗,51例(16.7%)在治疗期间更换PPI。286例(93.5%)患者的PPI剂量加倍。

四、治疗和复查情况

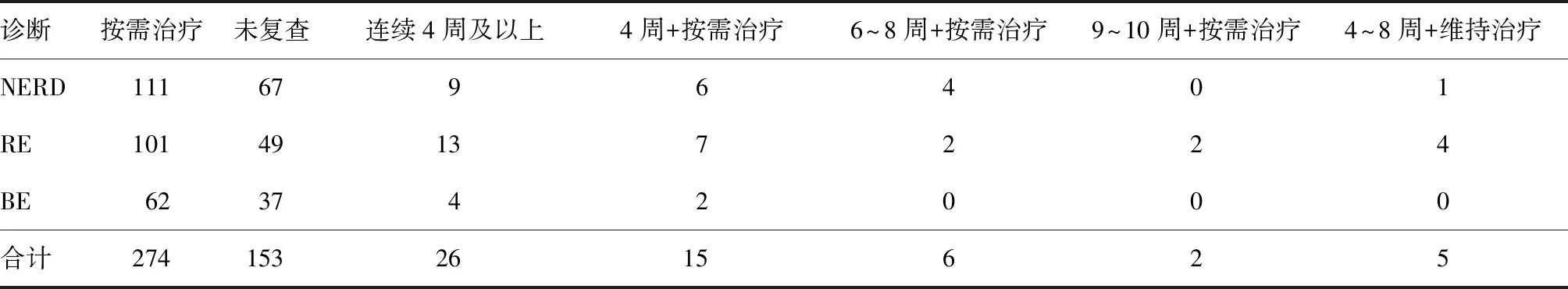

312例患者平均复查1.5次。结合复查次数和每次就诊用药疗程,将治疗方案分为按需治疗、连续治疗、连续治疗+按需治疗、连续治疗+维持治疗。基本按照标准疗程(连续治疗4周及以上)的患者有54例(17.3%),23例(7.4%)采取“连续治疗+按需治疗”方案,5例(1.6%)采用“连续治疗+维持治疗”方案(表2)。

讨 论

GERD发病原因和机制具有多重性,临床表现多样且对治疗的反应不一,故其诊治面临着诸多挑战。

表1 本组GERD患者初始治疗方案

表2 本组GERD患者的诊治疗方案(n)

本研究中,RE患者中男性占多数,与韩国的研究[6]结果一致。分析可能与男性和女性在社会活动中担当的角色特点有关。男性承受更大的事业压力,应酬多,喝酒吸烟比例可能也大于女性,因此内镜下有黏膜病变的RE患者中男性占多数。本研究还发现NERD女性患者比例高于RE组,与国内张艳丽等[7]的研究结果相似。女性自觉症状的严重程度和频率亦高于男性[8],患焦虑的比例大于男性[9],与本研究结果一致。本组需服用抗精神病药物的男性、女性患者分别为31、70例,这可能是女性NERD患者多于男性的原因。需指出的是,因不具备食管pH监测设备,不排除部分患者实际上是功能性食管疾病的可能。

本研究中,近1/3的患者需接受抗精神病药辅助治疗GERD,部分患者接受两种药物治疗。GERD病程长,易反复,且病因未完全明确。临床发现较多GERD患者存在不同程度的抑郁、焦虑等精神心理障碍,可反过来加重GERD的症状。两者互为因果,是否存在共病因子?值得深入研究[10]。临床上NERD的发病率明显高于RE和BE[11]。但由于NERD的发病机制复杂,导致对PPI的治疗反应较差,疗效差于RE[12]。目前除PPI联合促胃肠动力药等治疗外,还可通过改变患者不良的生活、饮食方式等非药物性治疗、心理干预治疗来改善NERD症状。王轶等[13]发现,喜食生冷、辛辣、咖啡、进食过饱、焦虑、抑郁、胃肠道疾病家族史可能是NERD的独立危险因素。本组NERD患者使用抗精神病药物的比例最高(58.4%)。日常诊疗中亦发现,焦虑患者更愿意交流、倾诉、倾听,多有较好的依从性,有针对性地开展健康教育可能有助于减轻部分患者的压力和随之而来的失眠等症状。

本组14例(4.5%)合并Hp感染,其中10例行Hp根除治疗。一项meta分析结果显示Hp可能是亚洲人群GERD的重要保护性因素[14]。对根除Hp是否会加重GERD的发生,目前仍存在争议。有研究指出,Hp感染的GERD患者长期服用PPI会导致胃炎、加速胃萎缩以及肠化生,进而增加胃癌发病风险[15]。因此,临床应根据实际情况利弊权衡,决定是否行Hp根除治疗。

目前研究认为食管裂孔疝是PPI治疗失败的危险因素之一[4]。本研究中,7例合并食管裂孔疝,其中1例就诊8次(间断1个月疗程),2例就诊6次(连续10周+按需治疗;按需治疗),其余4例就诊小于3次,疗程2周。故部分患者的病情可能受食管裂孔疝的影响较小,与Dickman等[16]的研究结果不同。各研究间的差异可能与本研究中合并食管裂孔疝的患者较少有关,需大样本的随机对照研究进一步验证。

PPI试验简便、有效,可作为GERD的初步诊断方法,特别是对于上消化道检查阴性者[4]。本研究对GERD的诊断基本采用“症状(烧心、胸痛、反酸、反食等)+内镜检查+PPI试验诊断性治疗”的思路。本组约半数的患者未进行复查,去除患者至外院就诊等中断治疗的情况,不排除并非为GERD的情况,特别是诊断为NERD且未复查的患者。因此,PPI试验的敏感性较高,但特异性略低。但因其可操作性强,在临床实践中具有较高的意义。

GERD可伴随咳嗽、咽喉症状、牙蚀症等食管外症状,可能为多因素作用的结果[17]。本组25例患者治疗期间曾在耳鼻喉科、心血管内科、呼吸结核科、普通外科就诊,治疗方案均以PPI为基础。说明GERD的食管外症状较为普遍。同时应注意多科室诊疗可能导致的重复用药现象。部分患者多次就诊于简易门诊、健康管理科、中医科等,应关注患者自行多次长期用药可能带来的风险,即症状未好转但未及时调整治疗方案而延误病情,并造成一定的医疗资源浪费。因此,应加强对GERD患者的健康教育。

PPI是治疗GERD的首选药物。第一代PPI(奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑)的费用较低,但在药物动力学、药效学方面具有一定的局限性,如起效慢、生物利用度低、因依赖CYP2C19酶代谢而具有食物、药物相互作用、疗效个体差异等。兰索拉唑的生物利用度较奥美拉唑高,效果优于奥美拉唑。泮托拉唑与CYP2C19酶的结合力较弱,且有II相代谢,因此与其他药物的相互作用较少。二代PPI(雷贝拉唑、埃索美拉唑、艾普拉唑)临床抑酸效果好,起效快,半衰期相对较长,24 h持续抑酸,夜间酸突破较短,对CYP2C19酶依赖小,因而个体差异小。本组GERD患者使用的PPI以埃索美拉唑和雷贝拉唑为主。目前尚无数据提示两代PPI的抑酸效率有明显差异,较多报道认为雷贝拉唑、埃索美拉唑的临床疗效确切[18-19]。我国共识指出,治疗GERD时,一种PPI无效时可尝试用另一种PPI[4]。本组51例GERD患者在治疗过程中更换了PPI,更换方案无明显规律。PPI的选择应综合考虑患者的CYP2C19酶活性、经济能力、依从性等因素。目前较少关于GERD方案的药物经济学研究,哪一种PPI更符合GERD患者,PPI更换原因、疗效欠佳原因中CYP2C19快代谢比例、是否二代PPI较一代更具有药物经济学价值等问题尚需行深入探讨。我国共识指出,单剂量PPI治疗无效时可改用双倍剂量,且应分2次分别在早餐前和晚餐前服用[4],疗效优于早餐前服用双倍剂量PPI。错误的给药方案与PPI治疗失败有一定关系。本组93.5%的GERD患者PPI剂量增加。目前临床存在一定程度的盲目使用双倍PPI的现象,但长期高剂量PPI可引起骨折、低镁风险,建议在增加剂量或调整治疗方案时,应密切关注患者的不良反应发生情况[20]。部分GERD患者接受常规剂量即可取得显著疗效。对于病情反复可能需连续治疗4~8周的患者而言,药物费用可能是影响其依从性的关键因素。此外,应警惕心血管疾病患者接受PPI治疗时增加心脏病发作和死亡风险[21]。

本组患者的初始治疗方案主要为PPI+抗酸药和PPI+抗酸药+促胃肠动力药。有研究[22]发现,抗酸药联合PPI治疗GERD的效果显著。铝碳酸镁、铝美加混悬液兼具中和胃酸和保护胃黏膜的作用。需指出的是,PPI应按照要求在餐前30 min~1 h 服用,抗酸药餐后1 h服用,从而避免相互作用,确保药物的疗效。

本组部分患者采用四磨汤口服液、理中片等中成药的治疗方案,疗效尚需行随访评估。近年来中医治疗胃病是消化界热点话题,中医治疗在GERD的临床应用有较多报道[23-24],且效果可观。

排除未复查患者后,本组仅54例按照基本标准的疗程连续治疗。从人均复查次数和用药方案来看,大部分患者的疗效尚可,30例在4~8周持续治疗后,还需按需或维持治疗,长期预后还需更长时间的随访来评估。

综上所述,多数明确诊断为GERD的患者并不能按照标准疗程接受治疗,这与医师对GERD不够重视以及GERD的诊疗不够规范有关。多数患者接受基本合理的药物治疗,但患者能否在所要求的时间段服药,是否漏服、忘服,是否因症状改善而自行停服更是未知。据报道,GERD患者的疾病认知水平仍较低,就医依从性有待提高[25-26]。未来临床医师应加强对GERD的健康教育,树立患者形成较好治疗依从性的决心,而临床药师可增加患者对药物的认知,提高患者的用药依从性、降低治疗成本等,两者联合进一步提高GERD的疗效。