转企十年之后

2019-05-29黄璜

黄璜

大学出版社完成转企改制已然十年。

2007年,在国家推进文化体制改革的大背景下,教育部和原国家新闻出版总署联合下发了《高等学校出版体制改革工作实施方案》,拉开了大学出版社的“改革”大幕。到2009年年底,除少数几家保留事业身份的大学社以外,绝大多数大学出版社均完成了“转企改制”,以“企业”的身份参与市场竞争。

在過去的十年间,很多大学出版社在市场化的浪潮中进一步发展壮大,建立了属于自己的品牌,并收获了市场和读者的赞誉。不仅如此,作为所在高校的校办企业,一些经济效益较好的大学出版社每年上缴的利润更是成为支撑高校发展的重要经济来源。

眼下,又一场高等院校改革的“东风”,再次将大学出版社“裹挟”其中。2018年5月11日,中央全面深化改革委员会第二次会议通过了《高等学校所属企业体制改革的指导意见》,2018年年底教育部办公厅与财政部办公厅联合印发了《高等学校所属企业体制改革政策解读》,文件中明确提出了高校所属企业的四种改革方式,分别是“清理关闭”、“脱钩剥离”、“保留管理”、“集中监管”。其中,大学出版社被视为与教育教学相关的企业,与实验测试中心、科技园、后勤服务等均属于本次改革中被高校保留管理的部分。

根据相应的文件精神,江苏、贵州、四川、安徽等各地省政府均出台了相应的省高等学校所属企业体制改革工作实施方案,《出版人》杂志注意到,各省改革方案基本延续了中央文件精神,均采取先试点后推广的改革路径,同时,各省的文件中也透露出了改革的时间表——2019年试点并总结经验,2020年全面推开,2022年底前基本完成改革任务。

种种迹象表明,事关大学出版社未来发展的又一轮改革已经箭在弦上。尽管中央文件与各地文件都明确了大学出版社仍旧会保留在校办企业的序列当中,并不会与所属大学脱钩,但是伴随着这次改革调整,高校对于大学出版社的定位和管理也势必会有所变化。如何在新的管理要求和监管形势下谋求未来的发展,也成为大学出版人必须要去思考的新课题。

脱离资产管理公司

时间拨回到十年前。

在大学社出版社启动体制改革之初,并非所有高校和大学出版社都有“转企改制”的动力,那时,学界、高校以及大学出版社均传达过不同的意见和声音。在改制方案最初的研讨阶段,也曾有学者和业者提出,建议保留部分大学出版社的事业编制。不过,在国家推进文化体制改革的大背景下,转企是当时的“主流选择”。随着大学社改制方案靴子落地,教育部与原新闻出版总署明确要求大学出版社转企改制,同时对完成转企的大学出版社给予税收优惠。改制之后,有资产管理公司的大学由资产管理公司作为大学出版社的出资人,没有设立资产管理公司的则由大学作为出资人。

记者通过天眼查查询得知,目前,绝大多数大学出版社的出资人均为所属高校的资产管理公司,仅有少数没有设置资产管理公司的大学直接行使出资人职责。如今来看,出资人问题也是本轮高校所属企业改革值得出版界关注的焦点。

《高等学校所属企业体制改革政策解读》中提到,保留的企业将纳入高校资产管理公司统一管理,并且文件中也确认,高校资产管理公司具有过渡性质,要根据党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革方案要求,稳步将保留企业、高校资产管理公司纳入经营性国有资产统一监管体系。

这是否意味着大学社出版社将脱离资产管理公司,回归学校直管?为此,《出版人》向多位大学出版社的管理者和高校主管出版社工作的校领导求证,得到的回复多数都是“改革的方案正在研究酝酿中,目前并不方便透露。”据南方某高校分管出版社的校领导透露,该校虽然尚未正式启动所属出版社的改革程序,但是的确在考虑将出版社脱离资产管理公司,回归学校宣传部管理。

事实上,对于资产管理公司管理大学出版社的这种设置,自改革之初就存在着不同的声音。曾深度参与大学出版社转企改制调研工作的中国人民大学新闻学院教授周蔚华直言,资产管理公司最主要的功能在于“防火墙”,避免企业投资经营失误对上级单位造成不良影响,但是,大学出版社体量较小,投资又有学校党委和相应的职能部门监督把关,因此资产公司“防火墙作用”对于大学出版社并不明显。

而对于众多出资人为资产公司的大学社而言,自改制以来一直在高校所属企业中存在着双重身份,一方面,资产管理公司承担着国有资产增值保值的职能,因此,对大学出版社的经营指标天然存在业绩增长的要求,大学出版社也是所有类型出版社当中仅有的需要向上级单位上缴利润的出版企业;而另外一方面,大学出版社作为高校教学科研的辅助支撑单位和文化企业,在近几年里,不论是国家还是行业主管部门,都对其社会效益提出了更高的要求,如中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过的《关于加强和改进出版工作的意见》就传递了“着力构建把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的出版体制机制”的信号。

从根本上说,经济效益与社会效益并非对立的两面,但是对于大学出版社的经营者特别是一把手而言,往往在“双重要求”下会感到“困惑”。尤其是对于承担较多学术出版工作的大学出版社,往往图书的出版周期较长,部分学科的受众较窄,很难有较好的经济效益,这无疑会让大学出版社感受到一定的“矛盾”甚至“压力”。一位不愿具名的在京大学出版社社长就指出,如果资产管理公司用纯粹市场化的方式考核大学出版社的经济指标,长久以来是会造成很大的问题。周蔚华也强调,大学出版社所承担的科研教学辅助工作,带有很强的公共服务属性,不能简单地用市场的指标去要求和考核大学出版社。

不仅如此,资产经营公司从行政级别上来讲一般都是出版社的同级单位(处级),因此在实际管理上也存在着诸多不顺,曾有大学出版人自嘲,出资人变更为资产管理公司之后,“大学出版社从‘儿子变成了孙子,辈分更低了。”一位不愿意透露姓名的大学出版社行政工作人员则告诉记者,资产管理公司的存在既增加了大学出版社的管理层级,从业务上来讲又常有“外行管理内行”之嫌,影响决策效率。

从目前来看,本次改革有望能够梳理清楚大学出版社与大学的资产管理关系。但多位受访者都表达了一致的建议:不论改革的方案具体是什么,高校党委应当在校企管理上予以通盘考虑,国家与主管部门的配套政策也要跟上,最终落实到对具体大学出版社的考核才能真正凸显出社会效益。“如果高校还是一门心思管出版社要利润,那出版社只是从利润上缴给资产管理公司变成上缴给学校财务处而已”。

进一步加强监管

值得关注的是,与十多年前“转企改制”由教育部和原国家新闻出版总署主导不同的是,本次改革是由教育部和财政部主导,更多的是聚焦于高校的国有资产监管问题,从改革的顶层设计来看,目前并没有负责出版意识形态管控的部委参与。然而,作为校企,大学出版社又被切实“裹挟其中”。

对于大学出版社而言,如果跳脱资产管理公司回归高校直属单位的身份,不论是从资产管理角度还是意识形态管理的角度,进一步加强监管将成为未来一段时期高校对于出版社管理的主线。

实际上,2018年的机构改革将出版工作从原国家新闻出版广电总局划归中央宣传部管理,其后,地方上的机构改革都与中央保持了一致的思路——由省委宣传部直管新闻出版工作。而大学出版社则并没有相应体现出这一管理思路上变化。随着管理上的调整,社会效益优先也被提到了前所未有的高度上,“风向”已经发生了显著变化。

正如韬奋出版奖获得者、长期关注和研究大学出版发展的资深出版人吴培华所说,在今天,出版的行业主管部门对出版工作提出了更新、更高的要求,对出版的政治导向、社会效益的强调都要求更高,社会和时代对于精品出版物的呼唤也更加强烈。

但是国家对于高校的改革,新的管理要求或许并不仅仅局限于社会效益之上。

一位西部地区的大学出版人向记者表示,目前,对于很多高校尤其是名校而言,科研经费和建设经费都相对充实,并不是特别看重大学出版社上缴利润。因此,在他看来,严监管将是未来高校管理大学出版社的主流思路,收缩一般大众图书业务,加强学术出版和专业出版应该是大学出版社未来发展的题中应有之义。“保证导向安全,服务好科研和教学,要比经营业绩更重要。”这位大学出版人如是说。

可以看出,某种程度上,“去市场化”成为一些大学出版人对于未来可能性的一种猜测。

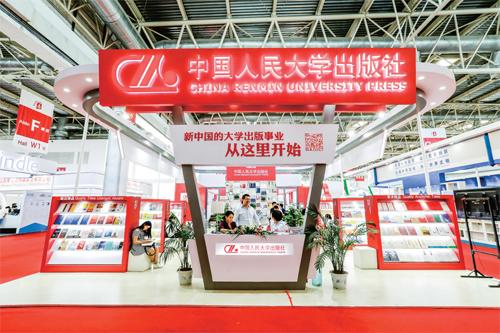

作为新中国成立的第一家大学出版社,中国人民大学出版社成立之初是为了满足高校文科教材的出版需求

事实上,对于高校而言,大学出版社的建社宗旨就是服务于高校的教学与科研。如新中国最早成立的几家出版社中,中国人民大学出版社的成立主要是为了满足高校文科教材的需求,华东师范大学出版社则是为了满足师范类高校的教材需求。

周蔚华也提出了一个问题:“大学社改制的目的是什么,究竟是做大做强还是更好地服务于高校的科研教学,这值得深入的思考。”

因此,在转企改制之初,就有部分高校的领导提出,大学出版社做好本校的教学科研辅助工作就行了,并不需要进入市场竞争做大做强。实际上,尽管转企改制使得所有的大学出版社成为了市场主体,同时也享受了相应的税收优惠,但也应该看到,仍有不少大学出版社由于资源有限、规模较小,在市场竞争中一直比较挣扎。

吴培华更是提出,作为“市场主体”的大学出版社享受着各种优惠与保护,其中免税的“优惠”就成了相当多出版社转企的“动力”,税收优惠政策其实从另一个侧面说明了出版机构是不可能也不应该成为纯粹意义上的企业。

“出版市场化确实不是唯一路径,尤其是大学出版社,我们确实应该提倡不忘初心,牢记使命,牢牢记住大学为何要建立出版社的目的,牢牢记住我们当初设想的办社宗旨!”吴培华进一步强调,在改革的思路和采取的模式上,我们应该充分考虑大学出版社发展不平衡的现状,采取分类管理、分类指导、分类试点的办法,稳步推进大学出版社的改革。

对此,一位在京的大学出版社社长呼应道,“不论是改制还是改革,核心的目的都是为了发展,十年之后重提改革,目标发生了变化,从高速发展转变成高质量发展,这对出版提出了新的要求,如今最重要的应该是在新的历史条件下如何进一步提升大学出版社的社会效益、提升出版质量、更好地追逐精品。”因此,在他看来,分类区别是如今改革应该考量的重要方向,一刀切的方式并不科学。“不同的出版社应该要有不同的选择,首先有自己的定位,对自己的发展道路和发展模式有清晰的认识,在此基础上去选择适合自己的发展战略。不然,让一些大社回到只做本校教材和学术专著的出版,也是一种资源的浪费。”

发展路径之议

相比于十年前,面向转企改制时的迷茫与困惑,如今的大学出版社或许有更多可以借鉴的发展路径和参考样本。

2019年年初,美国斯坦福大学宣布对斯坦福大学出版社进行大规模资金削减,这导致了美国大量学者和学生的谴责和抵制,这一事件也引发了对于“大学出版社是否应该追求盈利”的大讨论。

值得一提的是,在十多年前大学出版社转企改制方案研讨时,教育部、原国家新闻出版总署曾组团前往美国考察大学出版社,周蔚华正是考察组的成员之一。据他回忆,当时考察组发现,美国多数大学出版社商业化程度都不高,其主要资金来源是所附属机构的补贴以及社会捐赠,绝大多数美国大学出版社一年的出版品种不超过100种,专注于学术专著出版,有些类似于“NGO”(非政府组织)或“NPO”(非盈利组织)。但是,如今来看,美国大学出版社也同样面临着与中国大学出版社相似的困惑。“市场化、商业化是全球出版机构共同面对的问题,他们也需要思考一个问题,钱从哪来?”

不过,对于中国的大学出版而言,值得參考是,在国际大学出版界存在着“大而全”“百花齐放”的“牛津模式”、“少而精”“一枝独秀”的“剑桥模式”和走专业出版道路的“哈佛模式”三种不同的发展模式。针对这几种模式,吴培华提出,“大学出版社由其依托高等学校的特点决定了必须走特色化、专业化的发展之路,以其无可替代的品牌产品在中国出版业占有一席地位。”吴培华强调,预计的是,我们的大学出版社除了几家有能力走上“牛津模式”的发展道路,更多的大学社必然是“剑桥模式”或“哈佛模式”,它们成不了“航空母舰”,那就只能在特色化、专业化上做文章。

在周蔚华看来,特色化、专业化的道路并不一定意味着就要在经营业绩上做舍弃,“如今的学术出版环境与十年前已经大不相同了,国家在科研经费上的投入与日俱增,完成可以支撑大学出版的发展。”

一组数据或许能够验证周蔚华的判断。2018年,中国研究与试验发展(R&D)经费投入总量为19677.9亿元,连续3年保持两位数增速,R&D经费投入强度(R&D经费与GDP的比值)为2.19%。以西方发达国家作为参照,R&D经费投入强度约占一个国家每年GDP的3%以上,而用于知识、情报、信息等方面(与出版紧密相关)的经费又约占R&D经费的2%~3%,因此,我国的学术出版市场仍有较大的上升空间,这对于以学术出版为核心业务的大学出版社而言,无疑是一大利好。不仅如此,随着国家对于科技领域扶持力度的加大、国际学术话语权争夺日益激烈,特色化、专业化的大学出版社们也将迎来新的发展空间。

剑桥模式和牛津模式、哈佛模式,成为可供国内大学出版社借鉴的三种模式