写给列奥纳多·达·芬奇的一封信

2019-05-27蒯乐昊

亲爱的列奥:

你从来不曾认识我,我却在很多个日子里想象过你。在世界不同城市的博物馆里,站在你的画前,听任浑身鸡皮疙瘩站起来。这种混杂着狂喜和恐惧的感情,在我的时代有一个惊悚的名词,叫作“颅内高潮”。你是第一代解剖达人,我想我不需要向你解释什么叫作“颅内”。我的手机甚至一度用你做过屏保——你肯定不知道这是啥意思,那就等于是你那个时代的女性在脖子上公然挂出刻有你容颜的cameo呢。

我的书桌上放着一张素描,我写这封信的时候随时可以抬头看见它,它是一位18世纪的画家用你爱用的银尖笔,棕色墨水,模仿你的笔触,画了《最后的晚餐》的局部:圣彼得摆出一个意味深长的手势,指向耶稣心爱弟子约翰的脖子,约翰低头垂目,似在昏睡。在以你的名字命名的悬疑小说《达·芬奇密码》中,这一部分被认为是基督教千百年来隐藏至深的一个谜,而你洞察了这个谜底,并把它藏在了画里。小说认为,这个昏睡的人并非约翰,而是基督的爱人玛丽亚,她当时已有身孕——这就是导致了后来十字军东征的圣杯之谜。这部小说极度畅销,在全球卖出了接近1000万册,并且被改编成电影。据说,小说中对你画作的这些解读,并非空穴来风的虚构,它代表了几个世纪以来少数学者的猜测。

可能因为对你的画作太过熟悉,我无法忍受在家里悬挂任何一张复制品,这幅来自18世纪的临摹之作是我目前比较能够接受的一种赝品。因为它仍属旧物,带有时间的痕迹;还因为我觉得画画之人在面对着圣玛利亚感恩堂那堵墙体临摹的时候,那幅著名的壁画还没有面目全非。当然,这可能是我一厢情愿。

是的,我来自未来,来自东方。自从你倒在法国国王的怀里死掉之后,已经五百年过去了。今年,全世界的美术馆都在竞相举办你的追思展览,可是拥有这个实力的机构凤毛麟角。比起你旺盛的好奇心来,你画得可真是太少了。你不知道它们现在有多贵!贵到那些最财大气粗的美术馆都付不起托运画作的保险费了。去年,一幅新近被判定是你真迹的《救世主》拍出了4.5亿美元的天价。你对美元可能没有概念,在你的时代甚至还没有美国这个国家,可我也不知道它们能换算成多少弗洛林金币,反正就是多到数也数不完——话说,那幅画到底是不是你画的?请你不要这样含笑不语。

《救世主》

扯远了,我是说,今年到处都是关于你的展览。可惜,除了几家得天独厚的顶级博物馆之外,好多地方的人们并不能看到真迹。他们不得不满足于用声光电的方式,去看那些复制品。你的作品,在现代科技的帮助下活了起来,并且能动。如果你还活着,你一定会对此深感兴趣,它们比你为米兰大公筹备的任何一场庆典都更为鲜活。你虽然画画不多,但留下的手稿足够丰富。梅尔兹是好样的,不愧是你赏识的关门弟子、你正式收养的继承人。这位贵族青年很好地保护了你托付给他的手稿。在这么多年里,记载着你奇思妙想的数千张笔记并未流散,它们被一代代地传递了下来,直到现在,还在源源不断地给人类提供启迪和勇气。你知道吗?你这个左撇子,为了读懂你那些从右往左反写的文字,人们在展览你文稿的时候要附上一面镜子,这样他们就可以从镜像中读懂你的意思了。一开始,他们甚至以为那是你为了保密而自行发明的独特文字呢。

你这会儿正在暗自发笑,你确实有很多秘密,是不是?

关于你,我有很多疑问,我采访过一些研究你的专家,可惜他们无一例外地语焉不详。答案在风中飘,我想,只好亲自问问你本人了。希望你看到这封信之后,能给我一个回答。你可以托梦给我,也可以在日常生活中突然给我某个线索作为指示。希望你的编码不会太过复杂,好让我可以解码。你会有办法的,我相信。

疑问一,事关信仰:你到底是不是一个无神论者?

在你的年代,你没办法和盘托出你对宗教的真实想法,但是现在可以了。

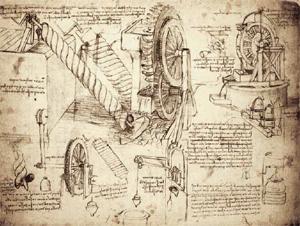

毫无疑问,你是科学的追随者。你在科学上的成就,至今仍令人咋舌,随便举个例子吧,你早就发现了蒸汽可以转化成动能,并且制造出了利用蒸汽转动轴承的机械,比瓦特早了近三百年。可惜你太超前了,你那个时代还没有准备好迎接这样的革新。

如果你的发明在当时就能大规模普及,历史将彻底改写,深刻影响了世界格局的英国工业革命,将提前在文艺复兴时期的意大利上演。

麦哲伦要一百多年后才发现地球是圆的,而你却早就着手设计一个巨型的双塔装置来测量地球的半径和周长了。这一研究在當时全无实际用处,它只昭示了人类最纯正的好奇心和探索精神。

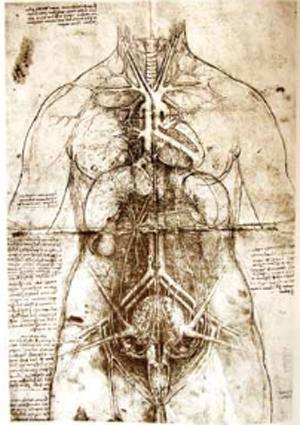

你沉迷于解剖,前后解剖过三十多具人体和大量的动物尸体,一开始你只是为了研究人的形体和肌肉,为了方便绘画,很快你的好奇心就去了别的地方。你是最早发现动脉硬化的人,也是最早认识到血液系统的中心不是肝脏而是心脏的人之一,而且你清晰地界定了四心室的构造,并悟到了主动脉瓣的工作方式,后世的解剖学家花了450年才意识到你是正确的。

水力永动机

关于解剖的手稿

人体解剖手稿

为了向你在医学和机械上的惊人成就致敬,现在最先进的自动手术机器人被命名为“达芬奇机器人”。

从长度上,你领先你的时代,不是一星半点,而是以世纪计。从广度上,你超越你的同行,不是简单的多才多艺,而是百科全书式的跨界。上面这样的例子,随随便便就可以再举出几十个,但我们还是就此打住吧。我想问的是,在你深入地理解了科学之后,如何回过头来看宗教?

比起中世纪,文艺复兴虽然已经实现了人的觉醒,但长期占统治地位的,依然是神,教会依然拥有至高无上的权力,宗教渗透在人民生活的方方面面。很多迹象显示,你并不虔信。你解剖人体,想在这个躯壳里找到灵魂,结果你没找到。这些科学研究让你接受了许多所谓的“异端邪说”。你交给宗教机构的订件画,比如《岩间圣母》,甚至引起了他们的愤怒。都知道你是象征高手,画面中一花一石都有含义,你在宗教画里藏进那种诡异的不以为然,让圣母、加百利、乌列大天使、施洗约翰、救世主基督……统统做出各种意味深长的神秘手势,到底用意何在?

我能约略猜测到一点你的信仰体系,从你的各种蛛丝马迹里。虽然你一生都甚少表露对宗教的态度。孩提时代起,你就是大自然的孩子,整天跟着叔叔在野外跑,问这问那。好学如你,却坚持不学当时的显学拉丁文,因为对你来说,真正的知识是关于宇宙万物的。获得这些知识的途径,你只相信实践。

你是经验理性和实验理性的信徒,追随一位名叫真理的上帝。你相信人与自然万物的连接,宇宙之中自有运转法则,这个规律本身,就是神性。你在人体自身的匀称性里画出了教堂——这不是隐喻,你跟你的建筑师朋友弗朗切斯科·迪·乔治真的这样干了。

但是你可知道?在你之后的许多伟大科学家,最后依然倒向了宗教,比如牛顿、达尔文……甚至连爱因斯坦都不得不承认,“当科学家好不容易爬上科学的巅峰,却发现神学家早就坐在那里等他们了。”

所以我格外想听听你的回答,你在宗教统领一切的时代如何理解宗教?你在刚刚窥见科学真容的狂喜之中如何回望宗教?

疑问二,事关财富:始终缺钱,对你是个困扰吗?

你爱钱,始终诚实地爱钱,也始终稳定地缺钱。你的公证员老爸没有为你留下任何财富。公证员在当时是一份受人尊敬的工作,收入也可观,但这工作是世袭的,私生子没份。你当了很长时间的独子,可等你老爸归西的时候,他膝下已经有了十个儿子,遗产继承权没你啥事儿。

你很早就学会了自谋生路,13岁的时候,老爸把你送去了韦罗基奥的作坊学画,希望你有一技傍身。那时你还是个孩子,已经表现出了非凡的绘画天赋。但是,直到你30岁,已经自立门户好几年,你还是很难如期完成订单。而你的对手、殷勤的波提切利,已经成为美第奇家族青睐的重要艺术家,在佛罗伦萨乃至罗马都炙手可热。

没有明显迹象显示你这辈子受过穷,你热爱华服美馔,家中常有音乐和欢宴,但是你也从不曾真正富有。你留下了很多封哭穷的信件,抱怨你的雇主们迟迟不付钱。当然,他们也抱怨你迟迟不交货。

米兰公爵卢多维科·斯福尔扎待你不薄,给了你正式的宫廷职位,薪金优厚,不但够养活你,还足够养活你的助手和学生,以及你那些异想天开的实验。可是随着军费开支的不断增加,米兰公爵自己也常常资金短缺,你向他讨要拖欠已久的工资,作为补偿,他把米兰城外的一座葡萄园给了你。

“我仍未领到两年来的薪酬”,“可能大人您认为我的钱够用,所以没有下令(支付我薪酬),”你在信里大发牢骚,“我迫于生计,不得不中断手头的工作,去做一点小事情,无法继续阁下您委托我的工作了,这让我非常恼火。”

从小最疼爱你的弗朗切斯科叔叔死了,他没有子嗣,死前把自己所有的財产,主要是田庄和房产,都留给了你。你同父异母的兄弟们不干了,这些原本应该是顺位遗留给他们的。你请求法国国王和教皇的军事统帅干预此事,才争回了属于自己的部分权利。我想知道,在你纵情发展你天赋的时候,这些人世间的俗务是否让你自感卑微?财富支配了一切,即使最杰出的头脑也要向财富屈膝,从你那个时代已然如此,直到今天也没有改变哪,亲爱的列奥。

《蒙娜丽莎》

萨莱肖像

疑问三,事关爱情:你是否所爱非人?

你的爱情生活,亲爱的列奥,曾经给你带来麻烦。你甚至为此受到羁押,被告上法庭,如果不是因为你们一起被起诉的四个年轻人中有一位家世显赫,与美第奇家族有联姻,你们面临的刑罚恐怕会相当严重。

你从不为自己独特的取向而纠结,毕竟这在文艺复兴的意大利并不鲜见,这也是你们向古希腊、古罗马人回溯的一种方式呢。虽然教会和法律制裁严厉,但你懒得像米开朗基罗那样遮遮掩掩,你从不为自己的欲望而感到羞耻,相反,你在笔记里对此谈笑风生。作为左撇子、私生子,你早已习惯了自己在很多方面都是一个异端。你有过好些英俊又聪慧的伙伴,就像你在手稿背面写的,“如果没有了爱,那还有什么呢?”

1490年,一位俊美少年搬进了你家,那一年,你38岁,已经是个成熟男子。少年有着天使般的面孔和魔鬼般的性情,因此获名“萨莱”(小恶魔)。他的美貌至今有迹可循,你许多幅作品里的模特都是他,他曲线柔和慵懒,嘴角有一丝坏坏的笑容,满头浓密的卷发是你最喜欢的样式,一个个金色的小漩涡。

众所周知,你是个慷慨的人,手面阔绰,很会花钱。你把萨莱视为你的弟子,教他作画,付他薪水,供他极好的衣食。你给他定做华美的玫瑰色短袍和银色天鹅绒披肩,鞋子一送就是24双,还有镶着珠宝的长袜。所以,当你发现萨莱竟然不止一次偷你的钱时,你气坏了。

“小偷、骗子、顽固、贪婪”!你在笔记里用斗大的字咒骂。这很罕见,那时候纸张太昂贵了,为了省纸,你手稿里所有的字都写得克制,密密麻麻只有苍蝇头那么大,唯独因萨莱失了分寸。

萨莱举止粗鲁,你带他去参加高雅的宴会,他却连吃了两份晚饭,打碎了三个调味瓶,还弄洒了酒。你起码记录过萨莱的五次偷窃,他不但偷你的东西,甚至偷你客人的东西:银尖笔、靴子……他满不在乎地变卖掉这些东西,换成他爱吃的茴香糖。

你需要花费很大的努力才能跟小恶魔和平相处,1508年前后,你在笔记里求饶:“萨莱,我想要和平,不要战争。不要再吵了,我投降。”

列奥纳多·达·芬奇,请你诚实地告诉我,你怎么理解爱情?你那么多次讴歌志同道合的友谊,讴歌智慧、才华和美德,难道这些不应该是爱的基础吗?为什么你竟能忍受萨莱,忍受他的卑劣,忍受他对你终生的榨取,临死还留给他半座葡萄园,甚至可能留给了他你最重要的作品:《蒙娜丽莎》和后来丢失的《丽达与天鹅》。甚至在你生命的最后几年,你已经有了其他伴侣,依然在用温柔的笔触画你记忆中年轻的萨莱。仅仅因为他的美貌吗?你是颜控?还是被肉欲蒙蔽了双眼?肉体之爱和灵魂之爱,在你的天平上孰轻孰重?如果我们不小心爱上错误的人,我们还应该继续吗?

疑问四,事关才华:身为拖延症患者,你焦虑吗?

你是我知道的最积极的一个拖延症患者了,起码你的拖延都不是因为懒惰。你勤奋地拖延,让那些委托订单的雇主们都不好意思催逼太狠。

在你死了五百年之后,拖延成为全社会的普遍症候,这大概是你没想到的吧。

对于你,人们常常诟病的就是,你做的那么多事情,统统没有做完。在世俗的概念里,从“完”到“成”, “完毕”才有可能导向“成功”, 半吊子是不行的,哪怕这个半吊子干的全部是开创性的工作。

你自己也有过同样的疑惑,你在手稿里自责:“请告诉我,我的这些工作里,可有哪一项算是真正完成了呢?”后来你不这样逼自己了,你放任自己沉浸在自己的兴趣之中,如一匹无笼头的野马。

还记得那尊战马吗?那是卢多维科为纪念他已故的父亲而委托你塑造的巨型雕像。你已经解剖过人的脸部,剥开每一处肌肉、神经和筋骨,看它们是如何牵动面部表情的,同样的手段也适用于马。“在肌肉粗大的马身上先要研究这一点。注意观察马抬高鼻孔的肌肉是否与人相同。”为了确认这一点,你又亲手解剖了一匹马。

像你这样的艺术家在历史上绝无仅有:为了铸造一匹马,你先解剖了马,研究了马全身的所有肌肉、骨骼和动态,光是一幅前腿的细节图,从马蹄到马腿不同部位的宽度你就标注了29处测量结果,堪称马界的“维特鲁威人”。在研究马的过程中你决定开始写一本关于马的解剖专著,同时你顺便发明了让马厩更清洁的办法,为马厩设计了通过顶棚管道向食槽自动填充饲料的机械系统,以及利用水闸和倾斜的地面清理粪便的系统。

就你这种任何一处好奇心的触发都可以另外铺开一个学科的工作方式,你怎么可能不慢?但是,当这尊雕像的巨大黏土模型完工时,所有人都为之惊叹,宫廷诗人纷纷写诗讴歌它,尤其是那匹马,“情绪激昂,鼻息喷涌” ,诗人写道。似乎打个响鼻,前蹄一跺,就可活转来。

手稿

为了铸造这个巨型的战马,你花了多少功夫我就不展開细说了,你先是打算分块铸造,然后又打算挖一个巨型大坑来整体铸造,你在青铜铸造、模具、铸造罩、分层干燥、蒸汽研究、杠杆设备和涂料上走的弯路我也不说了。只见你在不同学科之间跳来跳去,把自己忙个人仰马翻,没成想,战争爆发,法国查理八世的军队席卷而来,原本用作浇铸雕像的青铜直接被拉去制作大炮了,而你的黏土模型也被法军当成弓箭手的练习靶,最终毁于一旦。

所以,米开朗基罗跟你吵架,他用来羞辱你的狠话就是,“你就是那个为了铸造铜马模型,最后无法收场,不得不羞愧地放弃的人!” “那些白痴米兰人居然会相信你?”

在你的职业生涯之中,始终贯穿着这种不信任。即使是那些爱戴你才华的雇主,在委托你某项任务之后也常忍不住暗中另请高明。你交割一幅肖像常常要十几年甚至更久,有些人到死都没有收到订件。教皇委托你制作一件作品,你接到委托后的第一个反应就是完成这件作品之后必须涂以清漆,而关于提炼清漆,各种过程、各种配方……似乎没完没了。

教皇忍不住抱怨,“唉,这个人绝不会做成任何事,因为还没开始,就在纠结结果了。”

告诉我,列奥,你后悔吗?

疑问五,事关永恒:你如何理解时间、衰老和死亡?

作为画家,你应该算是不爱画自画像的一个了。关于你的容貌,已经留下来的作品并不多。其中只有两件是年轻人的样子:一幅是你老师韦罗基奥以你为模特做的青铜雕像,一幅是你把自己画进了《博士来朝》。其余的,不管是你自己画,还是别人画你,看上去都是个老者。

据说你一向见老,虽然容貌英俊,但看上去比实际年龄就是要老上十岁。你还爱打扮,常常穿着玫瑰色的短袍,人们从你的衣物清单里发现,你穿的衣服大多数是粉红、玫红、深紫、深红,常跟萨莱的衣服混在一起穿,青天白日,锦衣招摇。

你常画一种组合,一边是垂暮的老者,一边是俊美的少年,这个主题在你的手稿里反复出现。老者大多是你,少年大多是萨莱。但我有时觉得,老者是你,少年,其实也是你。

幸亏有韦罗基奥的雕塑,永久地为我们留下了你少年时的样子,你的发型,其实跟萨莱一模一样,满头卷卷毛,金色的漩涡,身材匀称修长,人人都说你是个美男子。但很快,你在画像里就成了一个老头,鼻头下勾,嘴唇紧闭,睿智,深沉,长发垂肩,头顶处甚至有点稀薄了。有时你戴帽子。

你那么爱美,你怕自己老去吗?

你画过许多雌雄莫辨的肖像,你画的男子都男生女相。待你老时,甚至更加放肆,晚年手稿里你画的天使,不但有女性的胸部,还有明确的男性下体。你一定想过,你终生未婚,无儿无女,凡人依赖血脉传承,逃避速朽,而你靠自体实现永恒。

六十出头,你经历了一场中风,导致右手麻痹,步履蹒跚。幸好,你是左撇子,还能工作,还能写字。你意识到自己时日无多。你写道,“我竟要学习如何死亡了。”

是的,你终生都在学习,这是你最后的课题。你从自己的死亡里,远眺到了整个人类的生死。之前你在研究水利,你试图设计一个运河系统,把索尔德河、卢瓦尔河和索恩河连在一起,这样不但可以为整个地区提供灌溉,还可以抽干沼泽。你试图驯服河流。

韦罗基奥以少年达·芬奇为模特创作的大卫雕像

对流体力学的研究最后导向了敬畏,水是大地的体液,它不再平静,充满愤怒,你画出洪水滔天,并陷入癫狂幻想,预言这场宗教典籍里记载的远古大洪水或将成为人类未来的末日。

你手稿里的绝笔,是一个几何问题,关于三角形的面积,欧几里得曾经研究过。对你来说,这不是经世致用的学问,只是纯粹的求知。

你没有写完,你被打断了。你甚至写下了中断的理由:

“等等,汤要凉了。”

你死了。可能死在法国国王的怀里,起码瓦萨里是这样记录的,作为一种极高的荣耀——当然瓦萨里是出了名的不靠谱。后世大师安格尔画出了这一幕,也依然可能是杜撰,出于好意。在这幅名画上,你连胡子都白透了,你躺在病床上还戴着帽子,我猜你可能已经完全秃顶。

亲爱的列奥,在这最后的归程,你可有害怕?人死后是否有知?是否有所谓的灵魂或鬼魂?你那么聪明,凡事都要弄个明白。现在你死过了,你一定已经搞清楚死亡是怎么回事了,请你告诉我。

列奥,我写下这么长的书信,是想告诉你,在人类文明的长河里,有些人太过优秀,远远超出了他所处的时代,我们无法相信我们有足够的幸运去拥有这些人,我们也无法理解这些不世出的天才竟是人类的孩子。所以我们倾向于认为,他们都是外星人,来自更高维度的文明,像流星一样划过地球。

恭喜你,你也在这份奇短无比的名单上。跟你一起被形容成外星人的还有特斯拉、爱因斯坦……在死后,你们回到天空,成为星空的一部分。

不知道在那里你们是否会互相遇见,一起喝喝小酒,聊聊天,吵吵架。如果会的话,请转告爱因斯坦,科学家们刚刚公布了M-87黑洞的照片,从而再一次验证了相对论的正确性。你们值得为此喝一杯。

举杯,祝好!

你在中国的朋友 蒯乐昊

又及:请替我深情拥抱一下尼古拉·特斯拉,那些汽车自燃了,不是他的錯。

编辑 雨僧 rwyzz@126.com