女性毒品犯罪之基本状况及治理路径

——基于1 000个案例之实证研究

2019-05-27揭亚雄佘杰新

揭亚雄, 佘杰新

(1.西南政法大学特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心, 重庆 401120;2.西南政法大学刑事侦查学院, 重庆 401120)

0 引言

近年来越来越多的女性参与到毒品犯罪活动中。“2011年全国法院判决生效的毒品罪犯中,女性罪犯占11.33%,比女性占刑事罪犯总数的比例高5.88个百分点;北京铁路运输中院2010年审理的涉毒案件,女性罪犯占40%,尤以外地户籍女毒贩为主,占75%。”[1]根据刑法规定,女性毒品犯罪是指女性实施的违反我国毒品管理法律法规,包括走私、制造、贩卖、运输、种植毒品等行为在内的,严重破坏社会秩序,应受刑罚处罚的行为。女性涉毒犯罪因其主体法律地位特殊、犯罪方式多样化、侦查难度大等特征,已成为我国治毒系统工程中最为棘手的一环。全面了解女性毒品犯罪特点和原因,是有效阻断犯罪行为发生的前提。但目前我国对女性毒品犯罪的研究呈现出“四多四少”的总体特点:女性犯罪研究多、女性涉毒犯罪研究少;女性涉毒犯罪研究区域样本多、全国样本少;女性毒品犯罪单一学科研究多、交叉学科研究少;宏观理论探讨多、微观实证研究少等。虽然以某个特定地区为研究样本得出的结论,就该区域而言具有一定的代表性,但是在全国范围内很难具有普适性。女性毒品犯罪原因具有多元性,必须运用实证分析方法,综合法学、经济学、社会学等多学科的理论知识,才能寻找犯罪产生的原因,采取多种措施遏制此类犯罪的蔓延。据此,本文实证解剖1 100名女性毒品罪犯的特征,综合分析其犯罪的原因,进而寻找应对女性毒品犯罪的有效对策。

1 女性毒品犯罪的样本分析

通过0penLaw裁判文书网以“女”和“毒品”为关键词,先检索了女性毒品犯罪案件共3 485个。根据不同地区毒品犯罪严重情况,使用分层抽样的方法从案例总量中抽取1 000个案例、共1 100名女性涉毒罪犯进行研究,运用“统计产品与服务解决方案”(SPSS数据分析系统)中的描述分析法和交叉制表对1 100个样本单位的职业、年龄、文化程度、共同犯罪情况、犯罪前科、吸毒情况、累犯与再犯等变量进行统计分析,结果如下。

1.1 女性毒品犯罪主体特征

考察女性毒品犯罪的主体特征,是寻找女性毒品犯罪治理重点对象的关键。通过样本分析发现如下特征:

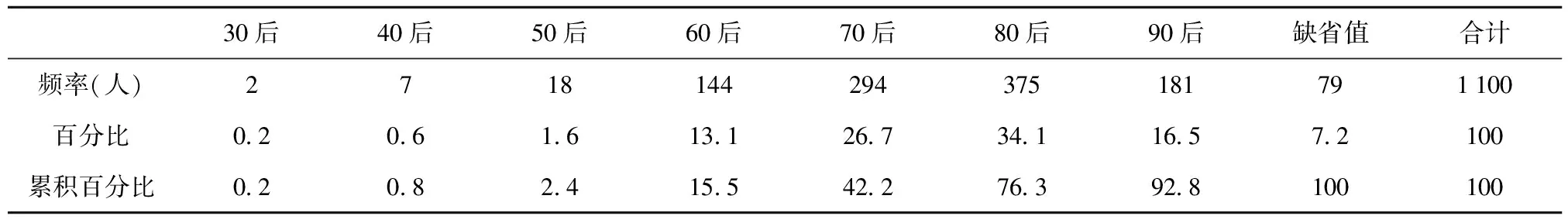

(1)青少年女性所占比重大。犯罪主体包括了从90后(1)样本单位中的“后”指年代区间,例如:90后指1990~1999年之间出生的女性,80后、70后、60后、50后、40后、30后等同理。到30后7个年龄层次。其中,青少年女性毒品犯罪所占比例较大,90后181人,占总数的16.5%;80后375人,占总数的34.1%(见表1)。

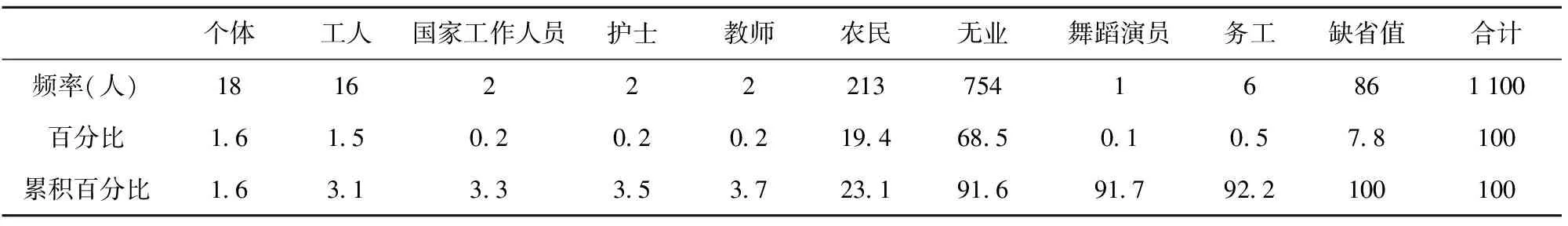

(2)多为无业人员和农民。犯罪主体既包括无业人员、工人、农民、个体、进城务工的农民工,还包括护士、教师、舞蹈演员等其他职业,甚至包括国家机关的工作人员。其中,无业人员和农民占绝大多数,占总比重的87.9%(见表2)。

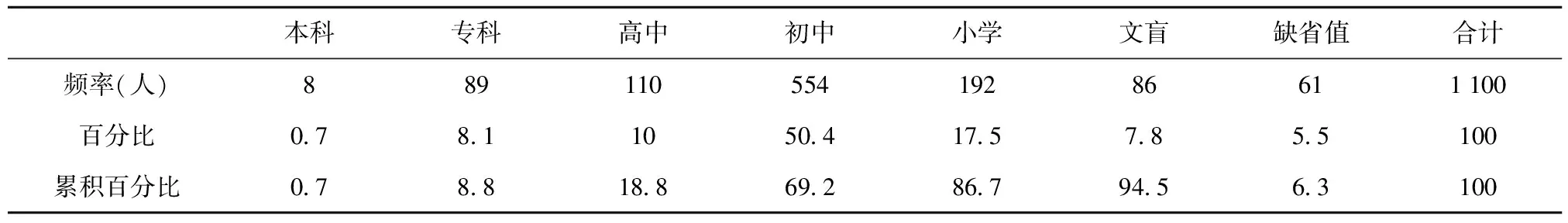

(3)文化程度普遍较低。在样本单位中,初中学历及以下占比75%以上。其中,初中552人,占总数的50.2%;小学192人,占总数的17.5%;文盲86人,占总数的7.8%(见表3)。

表1 女性涉毒罪犯年龄层次统计表

表2 女性涉毒罪犯职业状况统计表

表3 女性涉毒罪犯文化程度情况统计表

1.2 女性毒品犯罪主观方面特征

考察女性毒品犯罪的主观方面特征,发现女性涉毒的目的和动机,从而纠正女性的错误观念。通过样本分析发现如下特征:

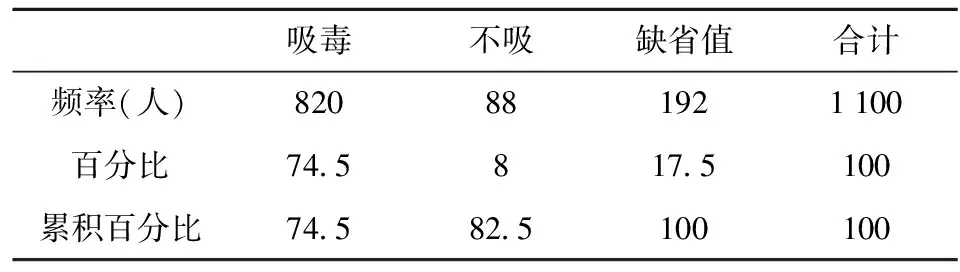

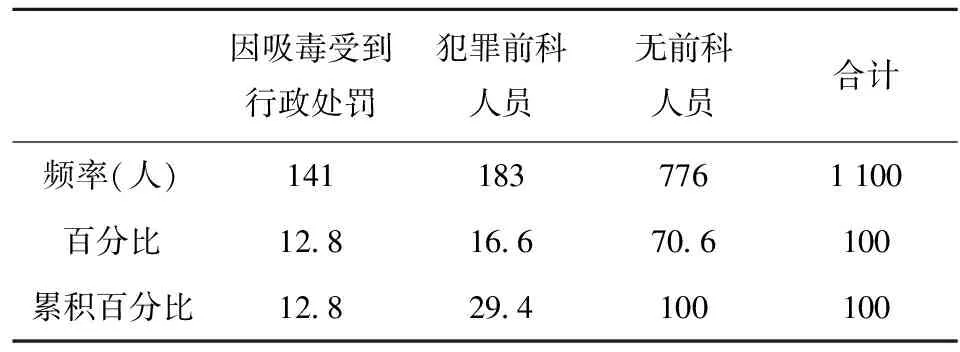

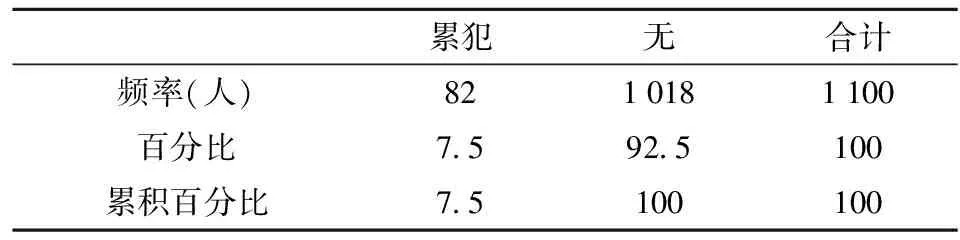

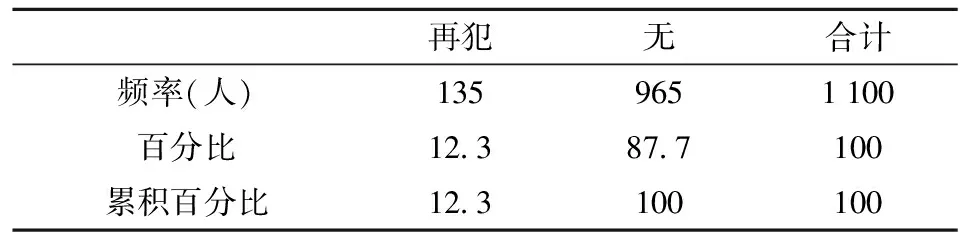

(1)累犯、再犯、前科人员多。样本案例中,曾经吸毒820人,占总数的74.5%(见表4)。12.8%还曾因吸毒受到行政处罚,16.6%的人曾有犯罪前科(见表5)。毒品累犯共82人,占总数的7.5%(见表6);毒品再犯共135人,占总数的12.3%(见表7)。而在这些毒品累犯、再犯中“三进宫”的共15人,“四进宫”的共5人,甚至有女性涉毒罪犯“六进宫”。在柯某走私、贩卖、运输、制造毒品罪一案中,被告人柯某从2012至2014年间先后因一次盗窃罪、五次贩卖毒品罪,分别被法院判处拘役、有期徒刑10个月至2年不等的刑事处罚(2)详见(2014)思刑初字1285号。。可见,女性一旦涉毒之后,难以从毒品走出,心理矫正难度较大。

表4 女性涉毒罪犯吸毒情况统计表

表5 女性涉毒罪犯前科情况统计表

表6 女性涉毒罪犯累犯情况统计表

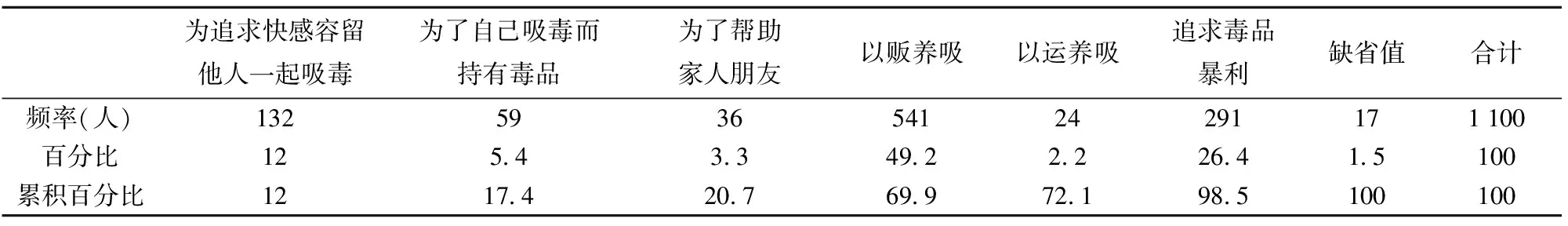

(2)吸毒和逐利成为主要犯罪动机。在样本单位中,主要目的为以贩养吸的共541人,占总数的49.2%。女性吸毒上瘾缺乏购买毒品的经济来源,进而走向犯罪是女性毒品犯罪的一大特点。毒品的利润最高可达70倍左右,暴利已成为多数毒贩铤而走险的主因[2]。样本中主要目的为追求毒品暴利的共291人,占总数的26.5%(见表8)。

表7 女性涉毒罪犯再犯情况统计表

表8 女性涉毒罪犯动机统计表

1.3 女性毒品犯罪客观方面特征

分析女性毒品犯罪客观方面的特征,才能找准犯罪防控的重点领域,提出具有针对性的措施,并准确进行定罪量刑。通过样本分析,我国女性毒品犯罪的客观方面具有如下特征:

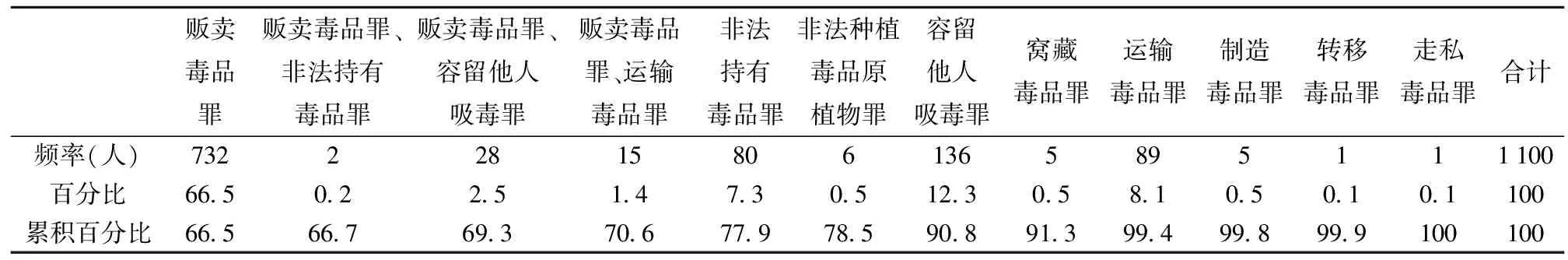

(1)犯罪类型多样化。在样本单位中,涉嫌贩卖毒品罪732件,占总数的66.5%;非法持有毒品罪80件,占总数的7.3%;容留他人吸毒罪136件,占总数的12.4%;运输毒品罪89件,占总数的8.1%(见表9),基本上涵盖了我国《刑法》规定的所有毒品犯罪罪名。

表9 女性涉毒罪犯犯罪类型情况统计表

(2)在共同犯罪中主要承担贩运的重要任务。“对风险较高的运输毒品和贩卖毒品,毒品犯罪组织的成员一般不直接实施,通常雇佣马仔来实施。”[3]男性借助女性犯罪可以降低犯罪风险,而女性生理条件特殊,单独作案能力差,因此毒品犯罪组织越来越多招募女性承担贩毒的任务。在毒品犯罪组织中,毒品贩运是整个毒品犯罪链条中最为重要的一环,女性贩运行为把毒品犯罪链条的上游环节和下游环节连接在一起,因而在共同犯罪中的地位日渐突出。

(3)运毒方式以体内藏毒为主、多种方式并存。在样本单位中,以人体藏毒的方式运输毒品的女性为235人,占到总人数的43.4%。体内藏毒已经演变为女性贩毒运毒的主要方式。除了利用飞机、汽车、火车等交通工具贩运毒品外,目前还出现了网络贩毒、快递贩毒等新的贩毒方式。在样本单位中,航空运毒92人,占17%;汽车运毒188人,占34.7%,快递贩毒26人,占5%(见表10)。女性贩运毒品的方式已经由过去单一的随身携带式演变成现在的以体内藏毒为主,多种贩毒方式同时发展的局面。毒品犯罪作案方式的隐秘性和新型性,必然要求禁毒部门不断更新毒品侦查技术和手段。

2 女性毒品犯罪之原因

“犯罪原因决定着犯罪的产生和发展。探求犯罪原因,有助于从更高层次认识犯罪现象、掌握犯罪规律、制定犯罪对策,从而减少犯罪。”[4]因此,本部分将基于上文关于女性毒品罪犯的实证分析,借助犯罪学经典理论,研判女性毒品犯罪的原因,从而提出治理女性毒品犯罪的有益措施。

表10 女性涉毒罪犯运毒方式统计表

2.1 个体认知因素:女性对毒品认识不足

样本案例中,许多涉毒女性来自偏远的山区,且受教育程度主要为初中文化及以下,更缺乏正规的毒品常识教育,因此她们对毒品及其危害性认识不足。女性自我保护能力往往不足,这容易被他人酒中下毒,亦或是被欺骗食用包装为奶茶、跳跳糖的新型毒品等被动走上吸毒道路(3)如文某某、郑某非法持有毒品案中,据被告人郑某供述,其患有子宫癌,听人说海洛因可以止痛,出于尝试目的开始与丈夫一起吸食毒品,最终染上毒瘾。详见(2016)湘1121刑初89号。。另一部分女性在完成了九年义务教育之后就辍学,社会联结减弱,缺乏社会控制、对毒品危害性认知不足的青少年女性容易受他人影响,在酒吧、KTV等公共场所放纵于冰毒、摇头丸之中。一旦吸食毒品,结果往往是难以从毒瘾中抽离出来,最终走上以贩养吸的毒品犯罪道路。样本案例中,吸食毒品人数占比74.5%,吸毒和贩毒之间具有较高的关联度。但当前我国毒品综合治理系统侧重对毒品犯罪进行打击,加之女性生理条件、身体素质方面的特殊性,执法人员更容易放松对吸毒女性的查处,女性吸毒治理效果不佳,引发吸毒和贩毒恶性循环。

2.2 社会结构因素:女性社会角色不利

市场经济和女性平权运动的发展带来女性思想的解放,越来越多女性试图从男性的附属转变成自主的个体,女性在社会中的地位越来越重要。但女性心理的特殊性以及受传统文化的影响,在就业、资源获取等方面往往处于不利一方。“性别不平等导致了女性拥有更少的资源和增加收入的机会,女性的社会支持条件也极其缺乏,这必然导致很多女性陷于更加贫困的处境。”[5]根据紧张理论,当人们无法通过正常合法渠道实现目标时,则可能采取消极逃避生活的方式或者采取非正常手段以实现目标。“当人们的渴求变得无法控制和无法满足时,失范或紧张就产生了。”[6]受限于自身谋生技能匮乏和社会的性别歧视对待,部分女性希冀通过正当方式谋求生存状况改善的愿望无法实现,此时部分人开始走向失范之路,或通过吸食毒品麻痹自己,或希冀于通过暴利的毒品犯罪获得经济收入。样本案例因而呈现出这种现象:许多毒贩往往为经济收入低的农民或无业人员,就业道路不顺畅。而当她们矫正出狱之后,容易受到家庭和社会歧视,无法融入正常生活,一定程度上助推其再次走上涉毒道路(4)当然,矫正效果不佳、社会再就业渠道不畅等也是重要原因。。而且,一些女性非理性情感较丰富,容易被怂恿、说服(5)王祎通过对浙江省女性吸毒人员调查后指出,依附性强仍是大多数女性的共同特点,在人际交往中她们往往缺乏主见和自主能力,容易受交往中男性的影响,如易被工作中的男性领导、同事或生活中丈夫、父亲的言行权威化。,为了亲友做出违背法律的事情。如在肖红艳窝藏毒品罪一案中,肖红艳为了帮助其侄子伍某逃避公安机关追查,窝藏数量较大的毒品(6)详见(2016)黑0803刑初156号。。样本案例中,共有33人称自己涉毒是为了帮助家人或朋友。

2.3 犯罪控制因素:刑罚打击效果不佳

在侦查阶段,女性毒品犯罪调查取证困难,制约了破案率。女性毒品犯罪多藏于体内,并选择人员混杂的场所作为交易地点,或者作为毒品交易的中间人,人货分离,发现难度大。由于涉毒女性许多来自偏远地区,地域分布广泛,民族构成多元,公安机关异地取证困难,司法实践中各地区、各部门的信息共享机制又不健全或未建立,这进一步制约了对女性毒品犯罪的打击。在侦查机关对她们讯问、抓捕过程中,一些患有艾滋病、性病等高危传染病的女性,多采取厮打、拉扯的方式阻扰执法人员,给公安机关的侦查抓捕活动造成了极大的障碍。此外,来自偏远落后的少数民族聚居区的女性罪犯,她们只会用本民族语言进行交流,流入地的公安机关无法及时进行侦讯、获取口供。而在刑罚适用阶段,女性毒品犯罪刑罚适用不当,在一定程度上也制约了刑罚威慑功能的实现。通过对样本案例分析,被判处3年以下刑罚的女性占到总数的53.3%,且考虑到经济状况,财产刑适用极少。特别是对孕哺乳期罪犯刑罚适用更为轻缓,这造成了实践中出现了“抓了放”、“放了抓”的现象。刑罚不具有治本的效果,但是功利主义犯罪观提醒我们,犯罪后可能受到刑罚的轻重是行为人是否实施犯罪的重要考量因素。在逐利性作为主要目的之一的女性毒品犯罪治理上,一味从轻将难以发挥刑罚的威慑力。作为已经涉毒的人员,根据强化理论,“当人们因为犯罪行为得到的或者期望得到的奖赏比受到的惩罚更多时,他们进行犯罪或者越轨的可能性就会增加。”[7]由此看来,要解决女性毒品犯罪问题,特别是女性毒品再犯问题,适度的刑罚显得尤为重要。

3 女性毒品犯罪之治理路径

综上所述,女性毒品犯罪原因主要包括女性对毒品及危害性认识不足、不利的社会角色以及犯罪打击效果不佳三大方面。为此,我们应不断加强增强毒品常识的宣传和教育,减少女性社会角色冲突,提升女性毒品犯罪的侦防能力,从而遏制女性毒品犯罪内外部因素,实现从事后单一打击向事前积极预防转变。

3.1 源头上减少吸毒现象

吸毒和毒品犯罪具有高度关联性,那么减少吸毒人数有助于减少毒品犯罪人数。“既然毒品犯罪内生于滥用毒品,那么国家刑事政策的重心只有前移至毒品消费和滥用环节才有可能产生理想预防的效果。”[8]然而,部分地区的党政领导过于相信严打的效果,忽视了禁毒宣传教育工作的重要作用,重“打”轻“防”,本末倒置。“毒品宣传教育乃治本之策。”[9]对于毒品及其危害性认知不足的女性,相关部门应积极开展禁毒宣传。禁毒宣传要注重新型毒品和传统毒品(7)师维通过对新型毒品研究后强调,由于新型毒品存在形式上的迷惑性和法律解释上的模糊性,因而部分人对其违法性和危害性认知不足,因而要重点加强对新型毒品及其危害性的宣传。宣传相结合,注重日常宣传与集中宣传相结合,注重内容的丰富性和形式的有趣性相结合,从而使女性真正认识到毒品的危害性,并自觉参与到禁毒活动中。同时,家庭和学校也应积极负起责任,建立“家校互动”良性模式,共同承担起教育未成年人的责任,“构筑起家庭、学校、社会的多重防线。”[10]学校要发挥国家禁毒预防宣传教育主阵地的重要作用,将禁毒宣传教育纳入学校的日常教学计划中,有条件的学校可以开设专门的禁毒课程,提高青少年尤其是女性青少年对毒品和毒品犯罪的认知。一旦女性涉足毒品,“积极且现实的治疗方案胜过于重刑”[11],戒毒所、家庭和社会协同合作,重塑涉毒女性人格结构,使其自信回归家庭和社会。戒毒所既应加强对涉毒女性的心理干预治疗,使她们积极面对新生活,又应让吸毒女性掌握一定的技能,使她们能顺利回归社会。社区要做好对涉毒女性的接纳安置工作,并积极搭建起家人和涉毒人员的沟通桥梁,有条件的社区还可以成立心理咨询室,积极帮助涉毒女性克服心理障碍,重新融入社会。

3.2 调和女性社会角色冲突

根据社会控制理论,辍学、失业、无业的女性群体社会联结松散,容易走上犯罪的道路。为此,我们应通过多种渠道使女性在社会、学校和家庭中获得更多的接纳。政府应切实保障经济贫困、重男轻女思想浓厚地区女性九年义务教育的权利,不断提升妇女在社会和家庭中的地位。对于妇女涉毒严重的地区,应积极把妇女组织起来,形成互助组织,积极防范和对抗毒品侵入。政府还应积极发挥调控和管理职能,对用人单位和企业加以引导和监督,对存在性别歧视的企业一经发现,取消对该企业的相关优惠政策和评优评奖资格,情节严重的,追究其相应的法律责任。需要特别强调的是,涉毒女性应享有平等的就业权、受教育权,这是防止其再次走向越轨道路的重要保障。因此政府要防止用人单位或者学校歧视涉毒女性,将她们排斥在正常的社会生活之外。同时,积极改善涉毒妇女出狱后的帮扶和保障工作。此外,结合社会影响理论,女性容易受到亲密同伴、家庭成员等的影响,特别是这些成员通过劝说、刺激、鼓励给女性造成的压力,女性容易因此走上违法犯罪道路。“此理论除了教导人们认识压力外,亦教导如何抵抗压力的方法,进而杜绝社会不良影响。”[12]家庭和学校应加强对女性素质教育,“塑造女性认知结构”[13],并引导女性提升理性情感和独立意识,从而正确认知和抵制毒品,理智拒绝亲朋好友的不合理请求。

3.3 提升女性毒品犯罪打击效果

古典犯罪学派最大的理论贡献在于为我们提供了刑罚打击效果有效性的路径,包括了刑罚应具有必定性、及时性和确定性,刑罚应和罪行相适应等。为此,相关部门应努力提升犯罪打击能力,准确定罪量刑。(1)织密女性毒品犯罪情报网。相关部门应进一步完善女性涉毒犯罪的情报收集、分析、研判工作,充分发挥禁毒情报的重要作用,实现由被动受案变成主动出击,从而快速打击女性毒品犯罪。同时,健全禁毒情报工作问责制,形成压力倒逼,提高各地情报信息搜集的全面性,在此基础上建立畅通的信息共享渠道,加强地区间情报信息合作研判,共同打击女性毒品犯罪。(2)丰富女性毒品犯罪侦查手段。女性毒品犯罪的方式越来越多元、隐密,公安禁毒部门要提高自身缉毒能力,“重视侦查力量的扩容”[14],加快更新缉毒设备和缉毒技术,加大物流和网络毒品犯罪查处力度,并且调动民间力量积极参与毒品犯罪打击活动,真正做到早发现、早查处、早惩治。(3)均衡女性毒品犯罪量刑。“要使刑罚既能预防更大的犯罪,又不造成过分的、破坏‘最大幸福原则’的损害,就必须使刑罚与犯罪有一定的比例。”[15]在孕哺乳期女性毒品犯罪日益严峻的形势下,需要对孕哺乳期女性毒品犯罪问题进行合理规制,特别是财产刑适用时应做到区别对待,破除女性毒犯的逐利动机和机会主义,如此既“落实了宽严相济的刑事司法政策,又兼顾了法律效果和社会效果”[16]。①对明知是毒品犯罪活动,为了追求毒品暴利而积极参与的女性以及犯罪集团的幕后组织者、策划者,在定罪量刑时应当从严,并依法附加财产刑。②对由于自身受教育程度低、法律知识淡薄、辨别是非能力差,因为受到毒贩的欺骗、蛊惑而走上毒品犯罪道路的女性,“她们既是犯罪者,也是受害者,所以,在打击女性毒品犯罪活动的同时,保护这些特殊女性是必不可少的”[17],法院对这些特殊女性定罪量刑时可以酌情从轻处理,适当地减少她们的罚金数额。

4 结语

女性在社会生活中扮演着多重角色,由于其自身的生理构造、心理活动上的特殊性,以及社会观念、制度方面的某些“歧视”,使得女性情感相对脆弱、抗压能力较差、对男性的依附性强。当女性群体的压力无法得到合理发泄时,或者无法通过正常渠道增加经济收入时,部分人错误地选择用毒品来摆脱痛苦或困境。女性涉毒问题日渐突出,已成为我国社会治安综合治理的一大难题。在国家完善社会治安防控体系的大背景下,毒品犯罪要摆脱运动式打击的方式,在女性毒品打击上不能过于依赖刑罚,而应重于预防。为此,我们不仅要积极开展吸毒治理活动,避免吸毒人员从违法走向犯罪道路,也要加强社区防控体系建设,营造无毒社区环境。女性毒品犯罪治理不容乐观,需要相关部门高度重视,加大经费投入,配备、健全监管场所、医疗设备、医护人员,减少执法部门抓捕后对“两怀”妇女无法执行的后顾之忧。如此,“一能降低其逃逸的可能性,二能让其知道暂不处罚不等于不处罚,在一定程度上消除犯罪分子钻‘法律空子’猖狂犯罪的基础。”[18]