四川茂县新磨村高位滑坡铲刮作用分析

2019-05-24杨志华张永双吴瑞安

张 涛,杨志华,张永双,陈 亮,吴瑞安

(1.中国地质科学院地质力学研究所,北京 100081; 2.中国地质调查局天津地质调查中心,天津 300170;3.四川省地质调查院,四川 成都 610081)

2017年6月24日上午5时39分,四川省阿坝州茂县叠溪镇新磨村发生特大滑坡,造成40多户农房被掩埋,10人死亡、73人失踪。滑坡区位于岷江上游,属于松潘—甘孜褶皱带、龙门山造山带的过渡区域,受岷江断裂、龙门山断裂和松坪沟断裂三条活动断裂带的影响,地形呈现出强烈隆升深切割的中高山-高山地貌[1]。滑坡发生后,国内外不少学者对滑坡成因进行了研究,认为滑坡源区山体在1933 年叠溪地震中被震裂产生拉张裂缝,之后在1976年平武地震、2008年汶川地震等多次地震中继续拉张,经历长期的重力和降雨作用后,最终整体失稳破坏[2]。

高速远程滑坡往往更容易发生于高陡山区,形成碎屑流并伴随强烈的铲刮效应[3]。Hungr[4]提出了一种模拟高速碎屑流运动的模型;Cuomo等[5]运用SPH模型研究得出碎屑流的铲刮深度一般在中部区域达到最大值;Pirulli等[6]、Hussin等[7]先后提出不同的简易数学模型,尝试解答碎屑流的体积、动量、流变能力等因素对铲刮效应的影响;Mccoy等[8]对铲刮作用中松散沉积层的孔压变化做了研究;Iverson等[9]总结了碎屑流铲刮作用的研究进展,并提出层间的铲刮或沉积必须满足Rankine-Hugoniot方程和剪切应力突变条件;Yin 等[10]研究三溪村滑坡认为2008年汶川地震使其形成了潜在滑坡区,并在强降雨作用下产生滑动,模拟得到其铲刮深度为2 m;王国章等[11]用DAN3D软件模拟了武隆鸡冠岭岩质滑坡的崩滑-碎屑流过程,得到其分布规律和堆积特征;陆鹏源等[12]通过物理模型试验和高速摄像机分析了滑坡-碎屑流颗粒粒径、体积以及基底材料等因素对铲刮深度和铲刮长度的影响。已有研究结果表明,不同高速远程滑坡之间滑动过程差异较大,伴随的铲刮、碎屑流以及孔隙水压的变化也不尽相同,铲刮方量受碎屑流特征、堆积体性质等因素影响巨大。

新磨村滑坡滑动高程差大、滑动距离远,铲刮现象在整个滑动过程中都十分明显,且对基岩区、碎石土堆积区都存在铲刮作用。本文结合现场调查、无人机、遥感影像等技术手段,判断出新磨村滑坡主要发育两处铲刮凹槽,并运用Rockfall软件模拟了源区滑体的运动路径、速度和能量,得出其危险性分区,较好地解释了铲刮凹槽的形成。最后基于Voellmy模型对该滑坡的铲刮效应进行研究,得出崩滑源区、碎屑流区、老滑坡体铲刮与堆积区三部分的滑坡方量,为今后类似滑坡研究提供参考。

1 滑坡基本特征

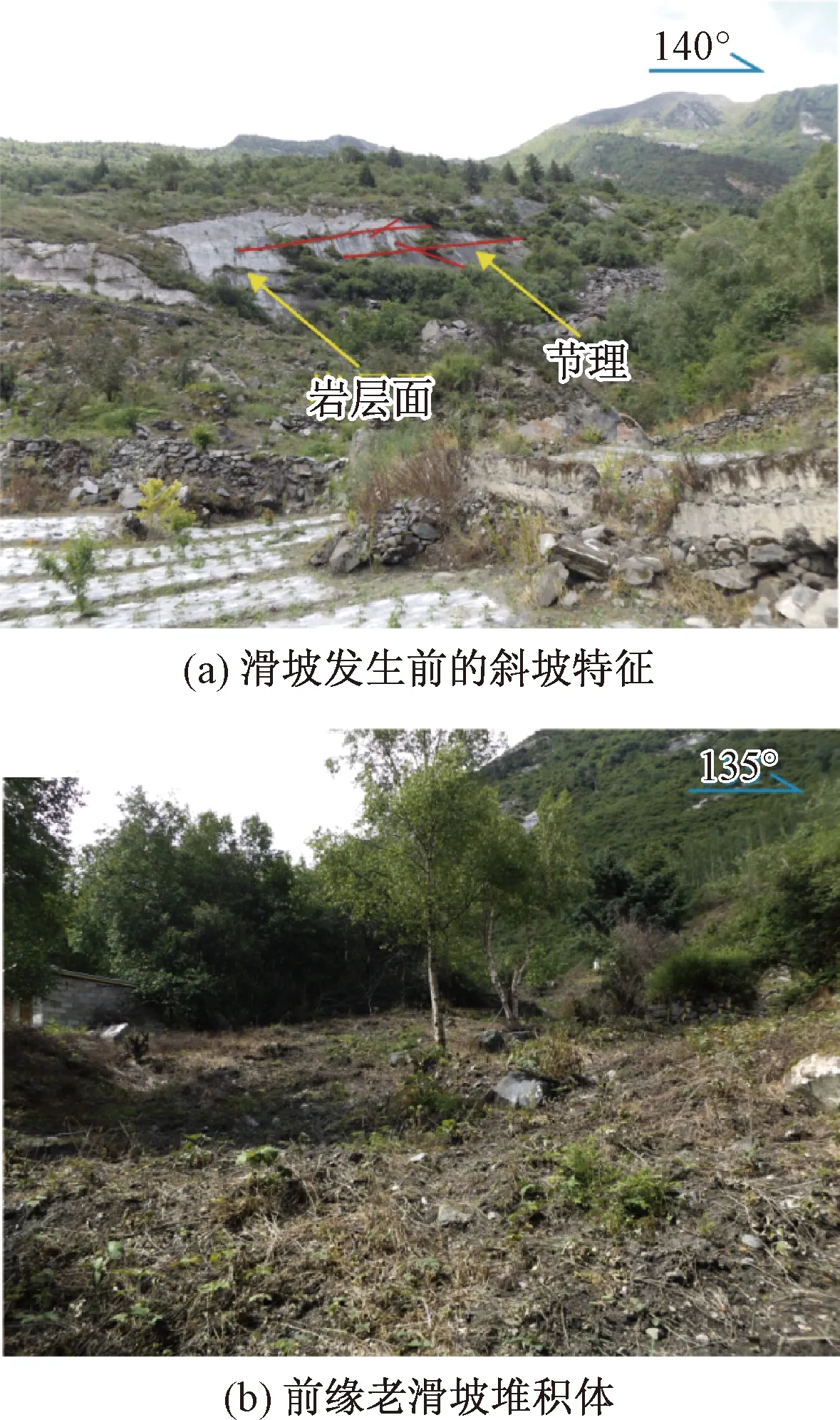

新磨村滑坡所在的斜坡由三叠系杂谷脑组(T2z)浅灰色薄层-中层状石英砂岩夹薄层板岩构成,产状210 °∠53 °,主要出露于滑坡区上部、中部。岩体内发育有三组节理:26 °∠71 °、40 °∠35 °、290°∠65 °。斜坡坡向195 °,为顺向坡。下部堆积有崩坡积碎石土,碎石土的下伏层为河流II级阶地砂砾层(图1)。

图1 滑坡发生前的斜坡特征(a)与前缘老滑坡堆积体(b)(2017.06)Fig.1 Bedding plane and joints before sliding (a)and previous accumulation body (b) (June,2017)

1.1 滑坡概况

新磨村滑坡发生后,通过现场调查并结合无人机、遥感影像解译,该滑坡的滑源区最高点高程3 460 m,河床高程2 300 m,滑坡高差1 160 m,水平滑动距约2 200 m,是典型的高速远程滑坡-碎屑流。现滑坡堆积体前缘高程2 280 m,后缘高程2 800 m。堆积区近似梯形,前缘最大宽度为1 200 m,后缘宽约500 m,长约1 100 m,面积9.35×105m2。

根据现场调查,并结合无人机照片,将整个滑坡区域分为滑动源区、碎屑流区、变形区、老滑坡体铲刮与堆积区、气浪影响带5个区域(图2~3)。整个滑坡可见一处滑动面和两处铲刮面(图4):滑动面位于滑坡顶部,为岩层层面,可见纵横交错的节理;第一处铲刮面位于碎屑流区,凹槽状,底部堆积碎石,整体凹凸不平;第二处铲刮面位于滑坡中下部,原为高约10 m的台坎,铲刮后出露高度约30 m,表面光滑。

图2 滑后无人机影像解译图Fig.2 UAV image after disaster

图3 滑坡剖面图Fig.3 Longitudinal profile of landslide

图4 滑坡上部滑面与铲刮面(a)与中部铲刮面(b) (2017.06)Fig.4 Sliding and entertainment plane in upper area (a)and entertainment plane in middle area (b) (June,2017)

1.2 滑坡过程

根据源区滑面特征、两处铲刮凹槽分布位置和堆积区特征,整个滑动过程可大致分为后缘拉裂-启滑、基岩铲刮-碎屑流、堆积体铲刮-重新堆积三个阶段。

(1)受1933年叠溪地震、2008年汶川地震等多次地震影响,分布高程3 150~3 400 m的滑源区岩体形成多组裂隙和节理,其顶部具备完整入渗通道。滑坡发生前4—6月累计降雨量约300 mm,单日最大降雨量约27 mm,降雨丰沛,雨水入渗至薄层板岩,使其软化并成为滑动面。

(2)铲刮-碎屑流阶段:滑源区滑块突然失稳下滑,以巨大的动能推挤、铲刮沿途表层风化岩体及部分基岩,结构破碎的滑块继续崩解,铲刮体和崩解体混合在一起高速运动并演变为碎屑流。

(3)堆积体铲刮-重新堆积阶段:上一阶段形成的高速碎屑流继续运动,对下部老滑坡堆积体浅层物质进行裹挟铲刮,并混合成为新的碎屑流继续进行该作用,直到脱离老滑坡堆积体,最后重新堆积。

2 源区滑体运移分析

Rockfall模拟软件是基于ArcGIS平台开发的用于模拟滑体运动路径的软件[13]。采用该软件分析了此次滑坡中的滑体运动路径、速度、能量和危险性。所需的地形DEM数据、崩塌源矢量数据、地表介质矢量数据和遥感影像根据现场调查和无人机测绘获取。其中,地表介质数据针对不同的地表类型,根据经验和文献[13]设定数值(表1)。其中,回弹系数等于块体撞击前后速度之比,表征地表介质的软硬程度;摩擦角表示块体与地表介质之间产生相对运动时摩擦力与正应力的夹角。

2.1 运动路径

模拟分析块体运动路径可得到滑坡发生的大致范围、单个块体的速率,为后续能量、危险性分析提供参数。选取源区东侧、中部、西侧共五个块体,B和C、D和E位置基本保持相同,模拟其运动路径(图5),结果表明:滑体运动路径与地形紧密相关,滑体运动路程的远近与滑体原始高程正相关。源区整体运动路径图中,块体运动路径存在两处明显的“颈口”现象,并伴随着方向的转变:一次在碎屑流区顶部,集中通道宽约100 m,向西南运动,导致了西侧变形区和铲刮凹槽的形成;第二次在碎屑流区底部,集中通道宽约120 m,转向南偏西20 °~30 °运动。之后滑体遇到老滑坡堆积体,部分滑体未改变方向,大部分滑体运动方向偏转向东侧区域滑动,西侧区域少有滑体通过。该结果与现场西侧区域房屋有所保留而中部、东部区域房屋被推移到松坪沟对岸的事实相吻合。此外,“颈口”位置也与两处铲刮凹槽的上部位置相一致,说明路径模拟可用于判断铲刮的起始位置。

2.2 运动过程

通过以上模拟,选取高程为3 310 m处的滑体(图5a,点D),得出其运动路径较地面的起伏和块体运动速率变化(图6)。结果显示:在100 m附近块体速率出现陡降,其原因是遇到地形凸起,滑块碰撞后减速绕开;在中部平距100~1 400 m区域,速率近乎呈直线上升,说明该处地表平整度较高;而在下部平距1 400~1 750 m区域内,滑体多次跃离地面,速度也多次呈二次函数型增长以及多次直线下降,说明此处地形起伏度大,且滑体与地表发生了多次撞击。速度陡降区域与碎屑流区、老滑坡堆积区铲刮凹槽位置相同,说明地形的起伏对铲刮效果起到明显促进作用。

2.3 危险性与铲刮程度

利用上述得到的速度结果,模拟出源区块体运动能量分布(图7a),该能量为所有块体全过程能量的叠加。将块体运动路径密度、跃高、能量进行栅格图层的加权运算,得到新磨村滑坡局部地区的滑坡危险性评估图(图7b)。危险性越高,表示滑体对坡表的破坏性越强。能量模拟结果显示:在碎屑流区内,能量集中于中间位置;在铲刮与堆积区内,块体遇到老滑坡堆积体散开,通过东侧区域的块体能量更高,原因是这些块体顺滑动方向避开了老滑坡堆积体上部地形凸起,能量未产生较大损失。

危险性评价结果表明:在碎屑区中间位置危险性极高,两侧危险性降低,与该区域出现铲刮凹槽的事实相符合;与能量分布结果相反的是,铲刮与堆积区中部主要是极高危险区,东侧主要为高危险区,原因是块体大量通过中部区域,迹线密度较大,该模拟结果与现场河流阶地东侧较高、中部低、西侧极高,呈凹槽状的事实吻合。所以,危险性分区结果在一定程度上反映了滑坡不同区域的铲刮程度,也代表了各区域受灾程度。

图7 滑坡能量分析(a)与危险性评估图(b)Fig.7 Energy partition (a) and risk assessment (b)

3 滑坡铲刮效应

滑坡的铲刮效应一般通过铲刮深度、铲刮距离和铲刮方量来衡量。由以上分析和模拟可知,新磨村滑坡的铲刮效应集中于碎屑流区和老滑坡体堆积区,采用不同的方法对两区域的铲刮进行分析。并计算滑动源区的滑动方量,得到滑坡总方量。

3.1 碎屑流区铲刮

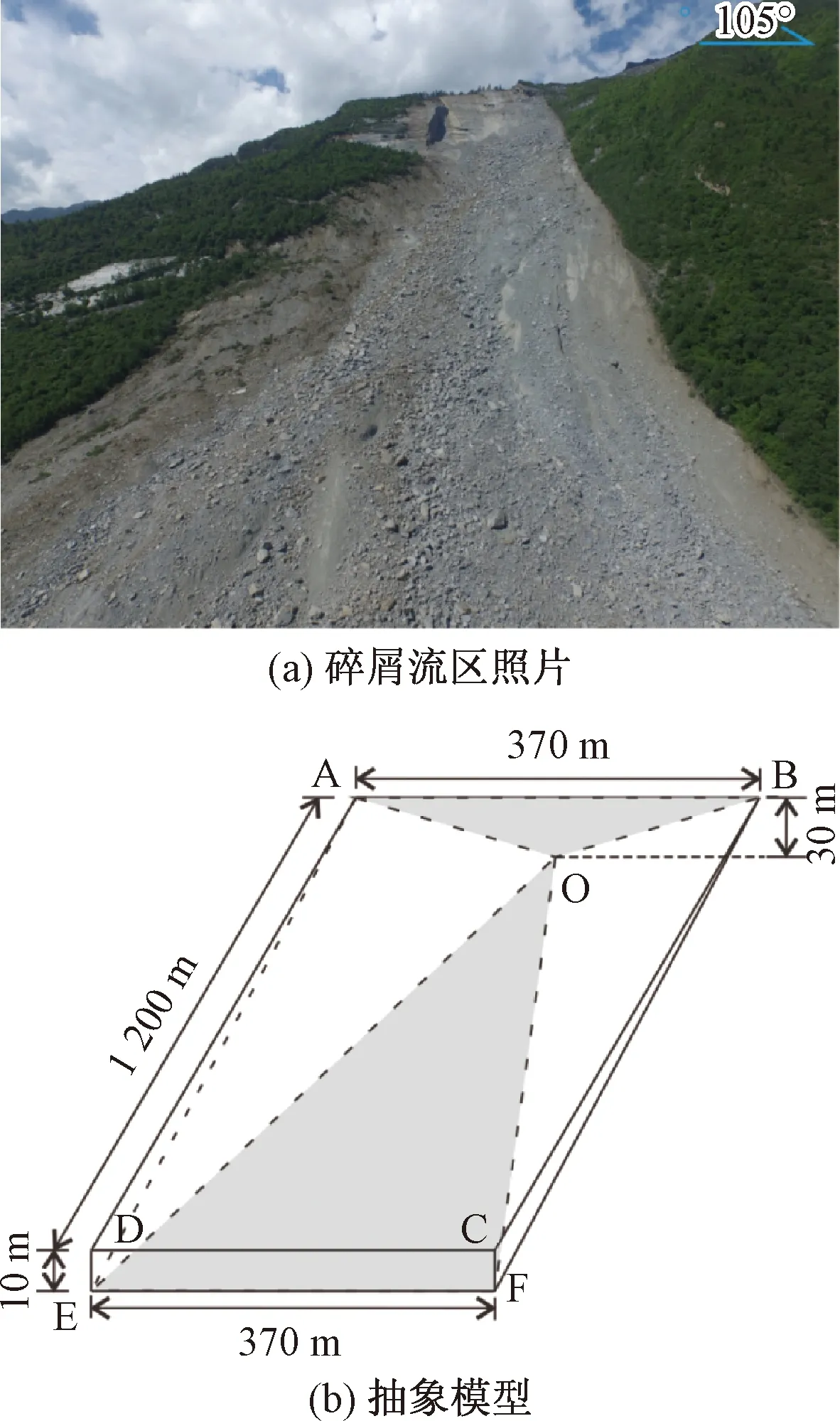

碎屑流区为基岩及其表层风化壳的铲刮,且此过程中伴随着碎屑流的形成。实际调查及无人机影像表明(图8a),碎屑流区上部铲刮凹槽为铲刮最深处,约30 m[2];碎屑流区下部为最薄处,约10 m。整个碎屑流区长约1 200 m,都存在明显铲刮现象。将碎屑流区抽象(图8b),计算得铲刮方量为4.90×106m3,所以其平均铲刮深度约11 m。

图8 碎屑流区照片(2017.07)(a)及抽象模型(b)Fig.8 Debris area image (a) and abstract model (b)

3.2 老滑坡堆积区铲刮

该堆积区原始坡度36 °~45 °,平面形态呈舌形,总长度约1 500 m,前缘最宽处1 200 m,面积约1.11×106m2,平均厚度30 m,体积约3.33×107m3。碎石土中块石含量50%以上。碎屑流对老滑坡体产生裹挟铲刮,其铲刮作用受到基岩面控制。该区域为堆积碎石土,孔隙性较好,持水能力较差,采用基于Voellmy模型、适用于干堆积区裹挟铲刮的公式(1)计算其铲刮深度[14],再根据老滑坡堆积体铲刮面积求其铲刮方量。

(1)

式中:Zb——铲刮深度/m;

Zd——碎屑流厚度/m;

γd——碎屑流容重/(N·m-3);

γb——碎石土容重/(N·m-3);

g——重力加速度/(m·s-2);

R——地形上某点的曲率半径/m;

f1——碎屑流与碎石土层的动摩擦系数;

ξ——碎屑流体的湍流系数;

v——碎屑流流速/(m·s-1);

φ——碎石土层内摩擦角/(°);

β——坡角/(°)。

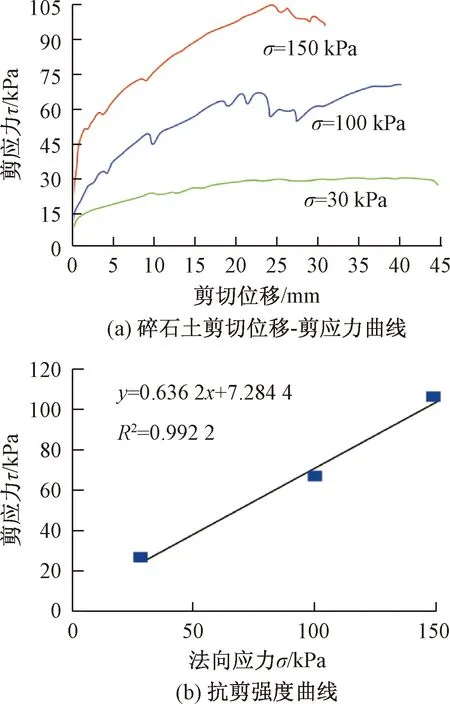

对于老滑坡碎石土层的力学性质,在原滑坡地址上游200 m处一高出水面9 m的碎石土堆积体做大型原位直剪试验(图9a),得到其法向应力与峰值抗剪强度之间的关系(图9b),可知φ1=32.46 °。综合比较二者的碎石含量、固结程度,φ取37 °。

图9 碎石土剪切位移-剪应力曲线(a)与抗剪强度曲线(b)Fig.9 Gravel-soil strain-stress curve (a)and shear strength curve (b)

假设碎屑流均匀分布,则碎屑流进入碎石堆积区

时的顺坡向平均速度vb可根据式(2)[15]、(3)、(4)计算:

(2)

(3)

vb=va·cos (β1-β2)

(4)

式中:v——滑坡顶点落石到估算点时的速度/(m·s-1);

va——碎屑流流出碎屑流区时的平均速度/(m·s-1);

H——估算点到顶点的高程差/m;

L——滑坡后缘顶点至滑程上估算点的水平距离/m;

f2——滑坡后缘顶点至滑坡运动最远点的连线的斜率,即等效摩擦系数;

β1——碎屑流区坡角/(°);

β2——堆积区顶部坡角/(°)。

联立式(2)~(4)有:

cos (50°-43°)

=39.8 m/s

忽略va的垂直分量的影响。由于中部铲刮区域深度为11 m,所以假设进入碎石土堆积区时碎屑流厚度为15 m(略大于11 m),将速度φ、vb带入式(1)中,可得其起始铲刮深度Z1:

图10 交界处概化模型示意图Fig.10 Sketch model of boundary calibraton

利用微元法,得到:

(5)

F=ΔxDγdZdsinβ

(6)

式中:T——碎屑流受到的基底铲刮阻力/N;

F——碎屑流的下滑力/N;

D——堆积区宽度/m,也是碎屑流的宽度;

Δx——时间Δt内C点移动平距。

由于到达实际最深铲刮深度之前的铲刮方量不大,因此忽略此过程中碎屑流铲刮基底之后重量的增加对速度v的影响,得:

(7)

vi=vb+∑aiΔt

(8)

(9)

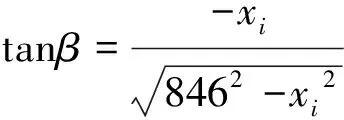

xi=-610+∑Δxi

(10)

(11)

式中:ai——iΔt后碎屑流加速度/(m·s-2);

vi——iΔt后碎屑流的流速/(m·s-1);

xi——iΔt后碎屑流前端C点的横坐标;

β——iΔt后碎屑流前端C点所在斜坡坡度。

则碎屑流前端点到基岩面Γ的距离H:

(12)

当铲刮深度Zb小于或等于H时,铲刮作用不会受到基岩面的约束,此时也是铲刮深度最大的时刻。联立式(1)、(5)~(11),迭代得:Zb=21.90 m;v=26.12 m/s。结合现场调查与无人机技术,铲刮平面为长800 m、宽500 m的矩形区域,将铲刮深度剖面近似为三角形。铲刮方量为4.38×106m3。

滑坡整体滑动方量来自源区滑动、碎屑流区铲刮和老滑坡堆积体铲刮。在滑坡源区,滑面较平整,滑动面积约1.63×105m2,平均厚度25 m[16],滑动体积为4.07×106m3。所以,实际滑坡方量为13.35×106m3,三部分滑动方量的比值为10∶12∶11,接近于1∶1∶1。

4 讨论

(1)本文在模拟源区滑体在碎屑流区运移路径过程中未考虑滑体与该区域岩体的碰撞、铲刮,主要基于以下两方面考虑:一是Rockfall模拟路径得到初步结果后,会基于克里金算法对其周围无块体通过的栅格单元进行赋值,使其模拟结果接近实际情况;二是该区域的铲刮属于块石对多层岩土体的铲刮,并伴随着块石的碰撞、解体,其运动、碰撞过程复杂,目前为止国内外对此过程少有研究,也并未建立相关运动学方程。

(2)对于古滑坡堆积体的铲刮效应分析中,计算碎屑流流速变化时,将碎屑流当作整体。实际上碎屑流前部受到堆积体的影响其速度会减慢,而中后部则会对前部产生推挤作用,所以碎屑流各个部分流速并不均一,且前部流速会受到中后部的影响。本文只是计算了最深铲刮深度,而并未以此速度为基础计算总铲刮长度,所以该因素影响相对较小。碎屑流与堆积体的碰撞引起的碎屑流各部分流速变化问题的关键在于动量守恒与流体受力分析的统一,目前国内外均无较好解决途径,对该问题的认识亟需提高。

(3)本文模拟过程中重点考虑了地面起伏度所引起的块石对坡面的垂向撞击力,得出了与现场铲刮现象一致的滑坡危险性分区结果。该结果表明:对新磨村滑坡这类高速远程滑坡而言,该种分区方法可迅速提供滑坡各区域的受灾情况评价,对后续救灾、防灾提供支撑。

5 结论

(1)茂县滑坡具有高位远程滑坡-碎屑流特征,其滑动过程可分为后缘震裂-启滑、铲刮-碎屑流、堆积体铲刮-重新堆积三个阶段。

(2)利用Rockfall软件模拟源区滑体滑动路径表明:滑体整体滑动方向转变的位置、滑体出现飞跃的位置、速度多次直线下降的位置与铲刮凹槽所处位置一致,说明地形是铲刮效应的重要影响因素。

(3)危险性分区结果表明:碎屑流区中间位置为极高危险区,两侧危险性较低;老滑坡堆积区中部危险性极高,东侧区域次之,西侧区域危险性最低。该结果与碎屑流区、老滑坡堆积区出现铲刮凹槽现象相符合,所以危险性分区可代表铲刮程度的分区,而且Rockfall模拟可用于研究碎屑流的铲刮效应。该方法简易迅速,在后续救灾过程中可发挥重要作用。

(4)碎屑流区最大铲刮深度30 m,平均铲刮深度11 m,铲刮距离1 200 m,铲刮方量约4.9×106m3;碎屑流对老滑坡堆积区的铲刮作用受到基岩面的限制,概化计算得出其最大铲刮深度21.90 m,铲刮方量为4.38×106m3;滑动源区滑动方量为4.07×106m3,三者比值接近于1∶1∶1。实际滑坡总方量为13.35×106m3。也即高位远程滑坡的总滑动方量可达到其源区滑动体积的三倍。