互联网的另类历史

2019-05-23编译胡德良

编译 胡德良

互联网本来会是什么样子呢?我们对于数字网络已经如此习惯,以至于它们看起来像是一种自然力量,具有和物理定律一样的不可改变的规律。然而不久前, 这些网络是实验、冲突的对象, 有时甚至是任意选择的对象;而且许多行业前途未卜。例如:用户应该按什么支付在线访问费用呢?按时间、按带宽还是按他们进入网站的数量?这曾经是一个很现实的问题。经过若干年,供应商已经选定,让用户按照前两种方案的组合进行支付。但是,假如网络架构选择了不同的路径:如果每次进入新网站都要花掉我们几分钱,那么我们可能会拥有更强的辨别力。因此,虚假新闻可能会在较小的范围以较慢的速度传播。

在描述互联网另类历史的过程中,最近的两本著作提出了类似的推测场景,它们是大卫·克拉克(David Clark)的《设计互联网》(Designing an Internet)和乔伊·利西·兰金(Joy Lisi Rankin)的《美国人民计算史》(A People’s History ofComputing in the United States)。克拉克的著作将其读物介绍给设计网络的科学家,其中许多科学家仍在梦想重新设计网络。兰金在书中撰写了几组学生和研究人员,他们通过极度的平等主义使用了早期计算机。两位作者都想搞清为什么他们个人偏爱的互联网形式没有流行开来,他们还希望通过回忆这些被遗忘的项目能够激励读者为更加光明的数字化未来而奋斗。

现存的互联网历史故事要么偏向于英雄式叙事,要么偏向于决定论叙事。在决定论叙事方面:保罗·爱德华兹(Paul Edwards)著有《封闭的世界》(The Closed World)(1996),弗雷德·特纳(Fred Turner)著有《民主外围》(Democratic Surround)(2013)和《从反主流文化到网络文化》(From Counterculture to Cyberculture)(2006),约翰·马可夫(John Markoff)著有《睡鼠说》(What the Dormouse Said)(2006),还有其他著作,将互联网描述为大规模冷战政策之间或时代精神之间发生冲突的结果。通过某些变动,这些故事将数字革命的诞生描述为:反文化嬉皮实验和军工复合体的不大可能的结合。人们谴责这些故事的不幸产物(精明企业家货币化的疯狂自我表现,而无处不在的无知民众却欢迎这种自我表现)。

在英雄的个人主义方面,有史蒂文·莱维(Steven Levy)的《黑客:计算机革命的英雄》(Hackers: Heroes of the Computer Revolution)(1984),凯蒂·哈夫纳(Katie Hafner)和马修·莱昂(Matthew Lyon)合著的《奇才熬夜之处》(Where Wizards Stay Up Late)(1996),迈克尔·希尔齐克(Michael Hiltzik)的《闪电经销商》(Dealers of Lightning)(1999),沃尔特·艾萨克森(Walter Isaacson)的《创新者》(Innovators)(2014)和《史蒂夫·乔布斯传》(Steve Jobs)(2011),莱斯利·柏林(Leslie Berlin)的《麻烦制造者》(Troublemakers)(2017年),以及亚当·菲舍尔(Adam Fischer)的《天才谷》(Valley of Genius)(2018年),这些著作的题目都是不言自明的。这一类型的历史赞颂了数字企业家和发明家的才能及其异想天开的个性,其中乔布斯是主要的典范。有些人的确承认了促使这些数字“天才”出现的偶然性,但总的来说,他们倾向于将硅谷视为一个巨大的战场,证明了获胜者拥有优秀的潜质。两种极端在吸引读者方面的意图都很明显,都想写出富有吸引力的故事。

互联网国家的政治

克拉克和兰金的著作对结构性或目的性叙事不感兴趣。对于处于英雄模式中的历史学家来说,他们的著作似乎只是数字先驱的微历史,这些先驱的思想最终被其他更加雄心勃勃的愿景所取代或吸收。对于决定论者来说,先驱似乎在制度机制的历史和个人特质之间表现得犹豫不决,而没有坚信两者的因果力量。

事实上,这两本著作尝试了两个完全不同的新任务。首先,他们展示了早期计算在多大程度上处于这样的一种氛围中:多代人组成的、有些漫无目的的学术团体共同工作,更多的是受到好奇心和教学法的激励,而不是为了展示自我、谋取权力或获取利润。其次,他们反对这种进化逻辑:即当前这种形式的互联网是可能得到的最佳结果。他们认为, 互联网是从多种不同的发展轨迹和模式中产生的。要想象更佳的互联网版本,我们需要承认这些选择并接受其多样性,需要经常回溯我们过去没有选择的道路。

乔伊·利西·兰金的著作明显受到了霍华德·津恩(Howard Zinn)《美国人民史》(A People’s History of the United States)一书的启发,她将自己的书定位为对她所谓的“硅谷神话”的纠正,而“硅谷神话”正是我前面所描述的计算领域的英雄式叙事。相反,她的主题是“20世纪60年代和70年代的学生和教师,他们建立和使用了学术计算网络,当时这种网络被称为分时系统。”围绕他们的故事,兰金“展开了一段数字时代的历史,强调了创造、协作和团体。”

分时网络既不是来自个人天才,也不是来自军工复合体;相反,这些网络是由大学和公立学校的学生和教师为自己创建的,是作为平民的、具有公益性质的项目。在最理想的情况下,这些系统的开发者将计算网络视为集体机构(包括大学、学校、州,甚至国家)所有成员都可以享用的公共物品。

兰金将这些“学生和教师”描述为“计算公民”,她刻画了一个非同寻常的数字世界,在这个世界中,我们或许将自己看作是数字设备的某种角色,而非“消费者”或“用户”。在有关20世纪60年代达特茅斯学院分时网络,将计算语言BASIC扩展到高中,20世纪60、70和80年代在伊利诺伊大学PLATO(自动教学操作程序化逻辑)开发等章节中,兰金对下面的先入之见提出异议:只有在史蒂夫·乔布斯和比尔·盖茨(Bill Gates)的大脑中以及在军工复合体的实验室中酝酿之后,个人计算才进入学校。

被这些程序吸引的学生从高中生到博士后研究人员都有,他们创建了一些最早的在线网络论坛、互动故事和电脑游戏。他们的业余项目起初让老师很失望,又逐渐让老师高兴。机房的看管者和学生之间展开了有趣的比赛,这些比赛带来了惊人的黑客攻击和更加先进的安全系统,我们现在仍然受益于其中的原理。

这些早期的实验受到了“分时”思潮的启发。学生和教师工作所在的站点都由中央计算系统提供动力。当时,从财务方面来说,没有任何其他可持续性的解决方案,这还带有相互尊重和透明的乌托邦精神。兰金为这种模式进行辩解,称之为“网络的特征而不是弊病”。她认为,分时系统教给年轻人将计算机用作灵活互动的公共资源,而不是将其用作私人工作空间。这些早期实验中存在一些局限性,例如:对男生及男性观点赋予隐性特权。尽管兰金对此感到惋惜,但是她对我们从中可能吸取的教训持乐观态度。她希望她的著作能够表明:“计算行为”从来没有完全由计算机本身预先确定。我们的道德和愿望可以塑造数字网络,其力度至少与这些网络影响我们的力度相当。

兰金没有提出通向分时系统的明确路径,但她确实希望:读者会受到启发去寻求这条路径,或至少以更怀疑的态度来看待自己的数字消费主义习惯。

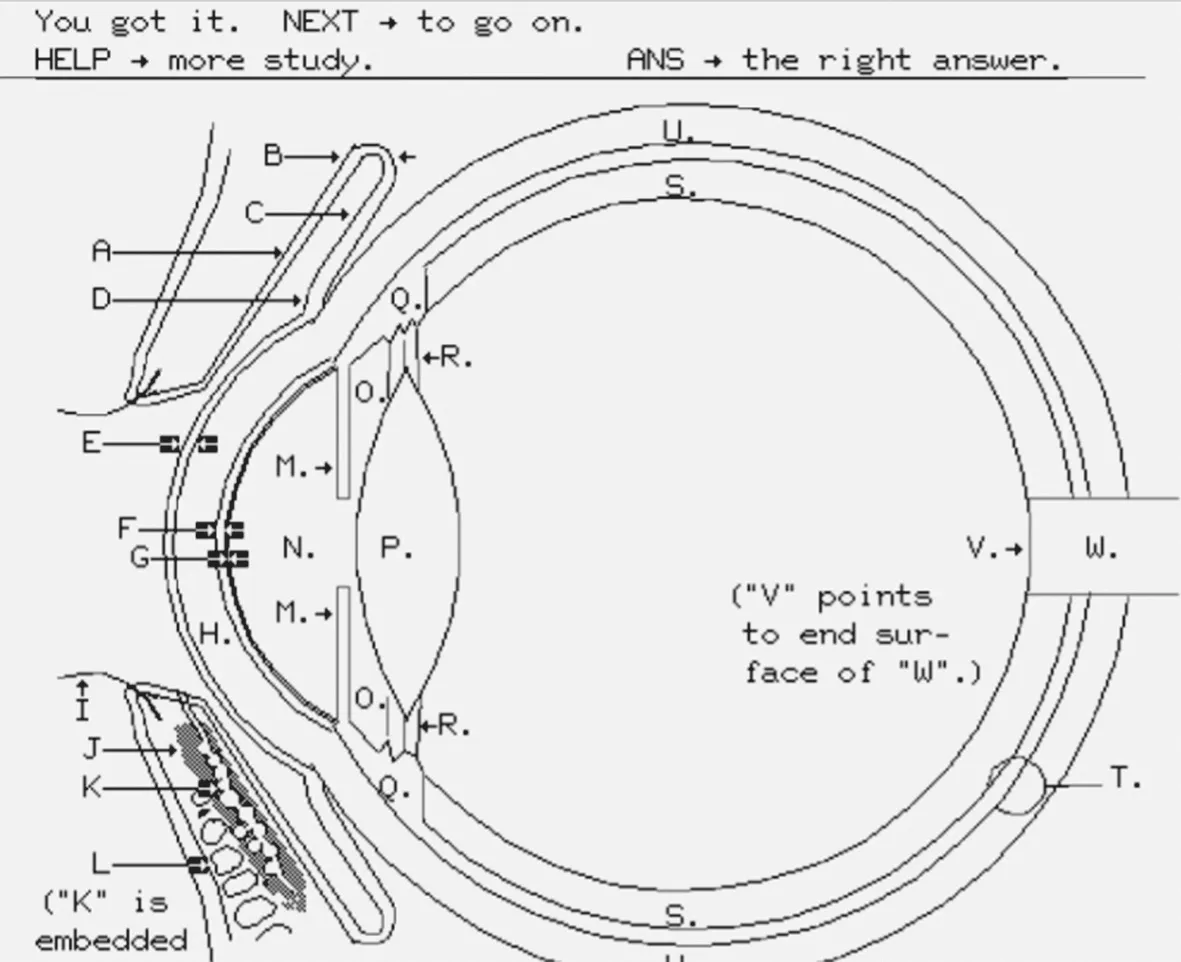

大卫·克拉克的《设计互联网》比兰金的著作更具技术性,定位在历史与推测的边界,克拉克称之为“长达一本书的长篇论文。”在对年轻一代讲话方面,克拉克是一位老手,他是麻省理工学院的一位学者,曾经参与过万维网早期的建模和发展。

克拉克坚称,互联网并不是平白无故产生的。相反,互联网发展的基础是人们进行了有意识的设计,其中许多人并没有希望在解决复杂数学问题的满足感之外获取巨大利润。克拉克的著作非常抽象——从某种程度上说,外行读者读起来可能会有难度。克拉克描述了:从未成功的互联网架构版本、他希望自己早先本该思考的版本、当前版本的质量等等。他认为,目前版本的质量最有利于互联网的灵活性,或者最不利于互联网。

克拉克解释说:根据不同的政策和架构,当今的互联网可分为三块。其中一块只存在于中国;另一块存在于在欧盟的管辖范围内;第三块从触及范围来说是最全球化的,主要存在于美国。这三块是通过防火墙划分的,但分享基本的“跨越架构”。如果数字世界的区域更多、异构性更强,那又会怎样呢?克拉克表示,许多工程师都在追问这个问题,提出了进行区域间沟通的模型,如Plutarch、Sirpent和Metanet等。克拉克解释了为什么他们中的一些人应该利用当前数字世界中我们最看重的特点来吸引我们,例如:速度、安全性或未来发展的灵活性。他还说明:采用其中一个特点不一定能够加强政府对在线活动的控制。如今,只有像中国或欧盟这样的大型实体,才能在其公民的互联网活动与全球其他地区之间长期设置强有力的管理。如果互联网在本质上是分散的、规模较小的,那么非政府团体或许能够以更高效率和更多地方力量进行网内自我调节,以追求更多样、更理想的目标。

当克拉克试图对未来做出预测时,他的表述往往是含糊其辞而且平淡无奇。他说:“在未来,网络性能的发展目标将不是更高的访问速度,而是更多样的服务。我自己确信,下一款‘杀手级应用程序’将提供沉浸式、多人参与的互动式虚拟现实,或者它可能会驱动成群结队的自动驾驶汽车。”当他从技术层面和预测中突然摆脱出来,进入对非现实的理想网络的极限和性能的清晰思考时,他处于最佳状态,其思绪能够贴近读者。

克拉克的抽象、半审美和半数学的实用主义,从当前网络的英雄理想和决定论的成本效益分析中解脱出来。他提醒我们如下的区别:即我们无法克服的通信系统的限制(如光速)和我们可以操纵的限制(如网络不同部分之间的区域性差异)。克拉克强调:思考互联网的未来至少如同具有垄断市场的城市规划。在线架构和基础设施(如同城市布局)对于塑造人类的活动有巨大影响。考虑到这些基础架构的重新布置可以改变我们数字生活的程度,既令人沮丧也令人振奋。

兰金和克拉克的方法让人联想起启蒙运动时期的乌托邦教育理论。就像让-雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)的《爱弥儿》(Émile)一书,他们的著作中透露出一种渴望 :在教师和学生之间、老一辈和年轻一代之间建立协作关系;老一辈希望教给孩子自主思维能力,而年轻一代则怀着信任和创新的态度接受长辈的指导。

兰金明确地将自己的著作描述为“突出教育的核心地位,从各个层面来说,都可以作为创造、合作和创新的教材。”然而,克拉克以同样有力的方式,更加倾向于尽力让读者摆脱对网络架构的短浅见识,即将其视为我们只是在其中追求自己目标和利益的场景,而没有考虑场景是如何形成的。他表示:更多了解网络如何构建或网络本可以如何构建,能够使我们更自由地思考应该如何在其中分配人员和资源。

像卢梭的著作一样,克拉克和兰金在著作中展现的理想明显矛盾和有趣。卢梭的教育乌托邦屈尊于年轻的学习者,同时使他们理想化。卢梭说:“从孩子进入这个世界的那一刻起,就要监护好孩子;从孩子一出生就要了解他,不要离开他,直到他成年;否则,你永远不会成功。”然而,理想的导师也应该努力让自己“变成孩子……导师不能一味训诫,必须让孩子去发现哪些事该做,哪些事不该做。”关于哪些孩子可以用适度解放思想的方式来进行教育,哪些孩子不能,《爱弥儿》也做出了明显的划分。

机器学习

当然, 无论是克拉克还是明确的女权主义兰金, 都没有接近分享卢梭对女性的看法。但对于他们所描述的大学社区来说, 机会和制度等级的不平等仍然是巨大的、没有解决的问题。克拉克和兰金透过玫瑰色的眼镜乐观地描绘大学,将其视为知识分子的温室,大学的超俗性培养了外界迫切需要的创造性客观。对于两位作者而言,大学提供了指导空间,学生可以在这里学习如何解放思想,使其不局限于长辈的需要。当然,知识泡沫确实让人更容易设想政治的乌托邦。但持有怀疑态度的人可能会嘲笑这些设想的浪漫色彩,他们会打趣说:克拉克和兰金认为大学教授是“世界上未被承认的立法者”,学者表达的梦想有时比诗人更虚假。

然而,对克拉克和兰金的观点采取更宽宏的态度似乎是有用的。两位作者都想象:互联网可以做的不仅仅是强化我们共同的个人和政治无助感。他们认为互联网是这样的领域:智力和政治机构可以有所成就的领域,我们的活动不需要仅仅由经济因素决定的领域。克拉克对优雅、另类网络的美感到惊叹,兰金同样对早期计算机用户之间无私合作的能力感到惊讶。他们沉浸于自己感叹之中,这种感觉无论多么短暂,都是在提醒大家:我们共同的努力目标并不是追求个人利益,还有审美享受、知识获取和利他精神。

有些人可能会对克拉克和兰金的愿景感到不满,该愿景认为这是共同共享、结构可变的数字网络的失落世界。然而,我们怀疑他们的愿景存在如下的风险:被动接受将互联网环境看作定数,认为只有另一位天才创新者才能使其改变。教育乌托邦主义有其自身的危害,但是敢于重新思考数字世界的结构,这是值得一搏的。