视觉纹理的再现十至十七世纪中国山水画中的例证

2019-05-21杨崇和

杨崇和

图1 [五代]董源《溪岸图》(局部),绢本设色,纵220.3 厘米,横109.2 厘米,纽约大都会博物馆,注意箭头所指岩石的立体感。

本文考察了10 至17 世纪一些山水画大师的传世实例,试图以这些画作来揭示纹理再现技巧的发展与变化,建立起基于“视觉纹理”观看山水画的视角,并以此来梳理这一时期山水画的再现历史。在讨论画作之前,我们先定义本文中使用的“视觉纹理”概念。“视觉质地”[Visual Texture]一词在再现艺术、心理学、生物学、计算机科学以及人工智能等领域中被经常使用,其含义在不同的场合不尽相同,主要的意思是指“物理质地” [Physical Texture]在视网膜上产生的影像。通常在使用“视觉质地”一词时,并没有特意区分它的维度,它既可以用来表达:(1)视觉上具有立体感或触摸感的质地(三维);也可以表达(2)视觉上是平坦的、无明显触摸感的纹理(二维)。

图3 [北宋]郭熙,《早春图》,绢本设色,纵158.3 厘米,横108.1 厘米,台北故宫博物院

在本文中我们将从通常所说的“视觉质地”中分离出来,并定义其为“视觉纹理”,所对应的英文词为Visual Grain。我们认为作为再现艺术的绘画,作品试图再现的是三维的质地还是二维的纹理应该区别对待。在以下的讨论中,“山石纹理”或“笔墨纹理”这样的用词是指山石表面的物理质地(自然形成的),或笔墨在纸绢上所留下的运动痕迹(人工形成的)在我们视网膜上生成的视觉纹理,诸如此类。自然形成的“山石纹理”等有时在文中被简称作“纹理”,人工形成的“笔墨纹理”不被简称为“纹理”,以避免混淆。

山水纹理的再现技法发展至宋代已经成熟。黄休复(活动于10世纪末至11 世纪初)在《益州名画录》中记载了10 世纪末画家黄居宝运用笔端的皴擦来再现太湖石的纹理:“前辈画太湖石皆以浅深黑淡嵌空而已,居宝以笔端皴擦,文(纹)理纵横”。2[宋]黄休复撰,《益州名画录》,于玉安编辑《中国历代美术典籍汇编》第6 册,天津古籍出版社,1997年,第376 页。郭熙父子在《林泉高致》中详细描述了山水画中出现的自然景物,不仅记录下云山木石的各种特征,对它们在四季的变化也给予了充分的讨论。该书反映出宋人为绘制山水画而对自然景物进行的深入观察,这也印证了班宗华教授所说宋代绘画中的 “拟真”[Mimesis]实验。3[美]班宗华撰,〈宋代绘画中的“拟真”实验〉,载白谦慎编、刘曦仪等译,《行到水穷处:班宗华画史论集》,三联书店,2018年1月,第195―214 页。郭熙将山体的质地总结为“山有戴土”的土质山和“山有戴石”的石质山两种。4[宋]郭思编,《林泉高致集》,载于玉安编辑,《中国历代美术典籍汇编》第7 册,天津古籍出版社,1997年,第15 页。董源和巨然发展出的“披麻皴”是对江南土质山纹理的拟真,而范宽、郭熙、李唐(约1050―1130 后)、马远(约1140―1227)等先后发展出的不同的皴法是对石质山纹理的拟真。李霖灿系统地梳理了皴法的种类,总结出“山石纹理,笔墨组合”八个字,5李霖灿撰,〈中国山水画中的皴法研究〉,载《故宮季刊》第8 卷第2 期(1973),第1―26 页。它们除了用于再现山体的纹理之外,也用来再现岩石和树干表面的纹理。宋代基于“拟真”实验的绘画方法其实就是我们惯常所说的“写实”。伟大的写实作品,例如范宽的《溪山行旅》,能同时呈现出“形似”和“神似”的视觉效果,也就是古人所说的“以形写神”,如果“形”是指景物的细节,那么“神”应该对应景物的特征。

上层文士参与绘画创作在北宋时期已十分活跃,苏轼(1037―1101)并提出“论画以形似,见与儿童邻”的创作主张,对后世文人画之发展产生了深远的影响。文人绘画在画坛形成风气则始于元代,书写技巧的融入使山水画发生了质变并呈现出与前代截然不同的视觉效果。同时,宋代精细的“写实”传统也逐渐被文人画家放弃,取而代之的是被称作“写意”的、相对简练的画法。传统意义上由“写实”产生的“形似”不再重要了,文人画家们关注如何用简洁的笔墨绘制出自然景物的特征,也就是追求“神似”的“写意”画法。因此可以说,元代的文人画脱去了宋画“形似”的外衣,使景物的特征从细节中解锁而出,将“神似”的画面直接呈现在观者面前。这样的画法不仅在元代文人中成为主流,还形成了相应的审美批评,从而影响了其后明清两代五个多世纪的绘画史。

对于元代和其后的文人绘画,晚近的研究注重分析画家们在创作时所倾注的主观情感,以及这种情感对作品的影响,同时也更加关心画作的时代和人文背景。6Max Loehr[ 罗 樾], “Phases and Content in Chinese Painting”, Proceedings of the International Symposium on Chinese Painting, Taipei,1972, pp. 285-297。罗樾在此文中提出元代之后绘画进入“超越再现” 的时期(“超越再现”也译作“形似之外”,罗樾所用原文是Supra-Representation,方闻则使用Beyond Representation。罗樾认为:山水画的本质在进入元代后发生了突变,从此绘画不再记录外部世界,而是通过风格来体现个人精神,这一观点影响了几代学者的研究兴趣。“超越再现”的研究方法注重画面之外的社会、历史和人文环境,结合画作的题跋、书法等附加内容来解释画家创作时的心态和动机,这有助于发掘作品的内涵,并将作品和特定的价值观念或历史时期联系起来。毋庸置疑,这样的研究视角开启了观看和解读文人画作的一扇新窗口,涌现出众多的研究成果。然而,“超越再现”的研究视角也会带来一些缺憾,其宏大的论述体系往往建立在作品的视觉分析之外,因此画面本身的图绘特性容易被忽视。在西方美术史研究中,类似的学术取向是新一代学者们的兴趣所在。如果将一幅绘画比作钟表的表盘,那他们更关心表盘后面的装置,因为它驱动了表盘上指针的运转。的确,从人文和历史背景的层面去研究画作的成因往往引人入胜,相比之下,单纯的风格分析多少显得有些枯燥和不合时宜。但就中国山水画而言,却不能只专注背景的研究,我们对经典作品图式的形成以及风格的演进还远没有达到了如指掌的程度。高居翰面对宋元画风的突变,不得不宣告绘画史在元代已经终结;7高居翰撰,〈关于中国绘画史和后历史的一些思考〉,载范景中、高昕丹编选,《风格与观念:高居翰中国绘画史文集》 ,中国美术学院出版社,2011年,第93―114 页。文以诚教授研究《青卞隐居图》的博士论文长达六百页,却仍然对 “令人费解的塔楼状的山头” 感到迷惑。8R. Vinograd [文以 诚], Wang Meng’s Pien mountains: the landscape of eremitism in later fourteenth century Chinese painting, Ph.D. Dissertation, Univ. of California, Berkeley, 1979.正因如此,我们在关心表盘背后装置的同时,更需要深入地了解表盘本身的情形。毕竟,在作品风格的形成和演进这些重要问题上,西方美术史学者曾经付出几代人的努力,时间跨越百年。基于这样的思考,我们希望通过重新审读古典山水画大师们的作品,去探寻风格“突变”的元代山水画是否与前朝存在着连续性。我们发现在看似南辕北辙的宋元画风之表面下,有一股从未枯涸的“源头活水”贯穿始终,这就是对自然景物纹理的再现。对“纹理再现”认知的推进和方法之创新是10 至17 世纪的绘画大师们最重要的艺术追求。下文我们将通过具体的画作来阐释这一观点。

一 纹理的描摹

范宽《溪山行旅图》是北宋全景式山水的典范,画面由远中近三组景物构成,给人的观感宏大而宁静。米芾(1051―1107)在论及范宽的作品时有“范宽山水嶪嶪如恒岱,远山多正面,折落有势”“山顶好作密林……水际作突兀大石”等描述,9[宋]米芾撰,《画史》,载于玉安编辑,《中国历代美术典籍汇编》第7 册,天津古籍出版社,1997年,第63、85 页。将这些文字与《溪山行旅图》对看,几乎可以认为米芾记录的就是此图。“远山多正面”这一句尤其值得关注。“正面”一词有时也含有“平面”的意思,提示了范宽画山喜欢展现山体的平面特性,与《溪山行旅图》中远山(主峰)的画法亦相吻合。事实上,《溪山行旅图》中不仅远山是平面的,近景的巨石也是平面的。在这些用短硬的墨线勾勒出的山石轮廓上,范宽精心地排列组合了形状各异、浓淡不同的墨点和墨线(被称为雨点皴或豆瓣皴)来描绘岩石与山体。对比范宽画中的山石与真实山石的照片后我们发现,那些墨点和墨线排列组合出的图案与照片中山石表面的擦痕和风化的纹理非常相似(图4),致使我们在视觉上相信,那些线条与皴点再现的就是山石的纹理。它们大多是由“有序的”笔画构成,布置精心,一丝不苟。此处“有序的”意思是指这些皴点是有可能被重复画出的,也就是说一位技术高超的模仿者完全有可能复制出这些皴点的形状和分布,进而复制出整块岩石或山体,这种可被复制的画法我们称之为对“纹理的描摹”。仔细审视《溪山行旅图》前方巨石的“纹理”,可以发现并非所有的皴点都是“有序的”,有少许笔划带有“飞白”。我们将在下面的讨论中看到,这些带有飞白的笔划并不具有可复制性,我们称这类笔墨为“无序的”。

二 纹理的模拟

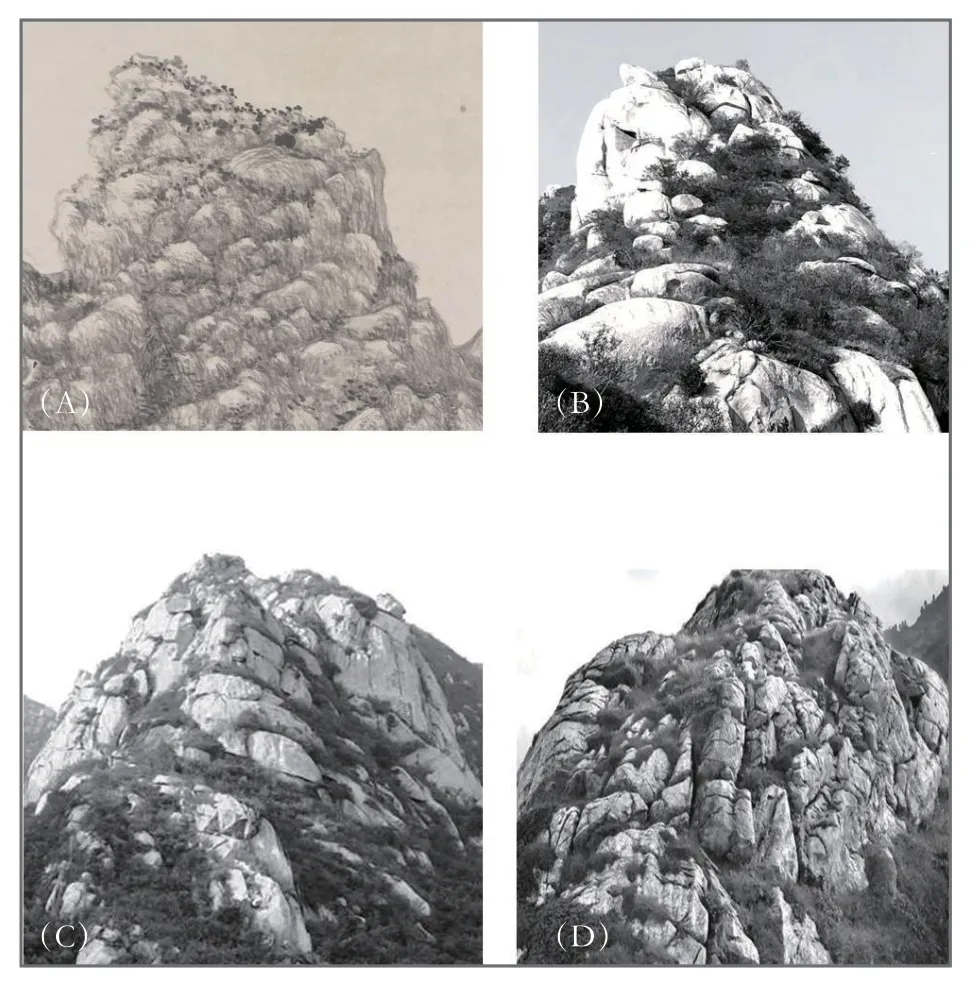

图4 范宽《溪山行旅》局部(A)与真山石(B)的比较,注意画面的平面性。

图4 范宽《溪山行旅》局部(A)与真山石(B)的比较,注意画面的平面性。

图5 (A)郭熙《早春图》山峰局部与(B)真山的山峰照片的对比:用笔在绢上运动产生的擦痕来模拟大自然在山体表面留下的擦痕。

郭熙的《早春图》是另一幅北宋名迹,构图与《溪山行旅图》类似,也是近、中、远三段式全景山水,但远山主体并没有处理成“正面”,而是绘成具有空间感的反向 h 形结构,近景和中景的巨石则被平面化。图5A 是《早春图》主峰岩面的局部,我们发现郭熙完全没有采用范宽那种墨点加墨线式的皴法,而是以侧卧的墨笔大面积擦染绢面,用笔在绢上运动留下的擦痕来模拟因地壳运动、冰川侵蚀以及自然风化在岩石表面产生的痕迹,即岩石的纹理(图5B)。这种画法在南宋发展成斧劈皴并一度引领皇家画院的风尚。马远《踏歌图》即是运用斧劈皴的典型范例(图6A),画中墨笔侧锋的擦痕(斧劈皴)对山石纹理的模拟达到了逼真的程度(图6B)。此类擦痕可以理解为运动的墨笔在时间停止的瞬间所展现出来的姿态,这种姿态由于其瞬间性往往无法控制,因此也无法重复,这就产生了无序性。《早春图》和《踏歌图》都是以这种随机和无法重复的擦痕来模拟山石的纹理。也就是说,不论什么样的模仿高手都无法将《踏歌图》中的笔墨擦痕毫无差异地复制出来。我们将这种再现方法称之为“纹理的模拟”。它不同于上节讨论的“纹理的描摹”。虽然范宽笔下也有飞白出现,但他并不强调这一点,大多数情况下是用墨笔有序地布置皴点,让这些皴点符合山体上纹理分布的统计规律。不论是对“纹理的描摹” 或是对“纹理的模拟”,它们都是宋代山水画之“拟真”实验,是宋人细致观察自然景物后发展出来的两种不同的再现手法。

(2)试评价针对性不强。测评环节往往通过面试、笔试等方式开展,机械化、格式化取得测评结果,往往忽略个性化的技能与特征,尤其一些客服岗位针对性强的深层次信息不易被发掘出来,且心理因素较难被准确认知。

图6 (A)马远《踏歌图》(故宫博物院藏)中的岩石与(B)真实岩石照片的比较:用笔在绢上产生的擦痕来模拟大自然在岩石表面留下的擦痕。

三 书写纹理

将书法融入绘画宋人已有倡导,但真正身体力行并对画史产生深远影响的人是赵孟頫(1254-1322)。赵氏用书写技法改造了宋人用来再现山水纹理的皴法,为文人绘画奠定了基础。他在《秀石疏林图》卷后的题诗“石如飞白木如籀,写竹还于八法通,若也有人能会此,方知书画本来同”描述了书法用笔在创作竹石时的具体运用。他的飞白笔法主要用来勾勒石头的轮廓(图7A),如前文所述,带有飞白的墨笔运动痕迹和岩石表面形成的纹理相似,如果石块的轮廓绘制准确,即使石面上的皴染很少(如赵孟頫所处理的那样),轮廓上的飞白笔迹同样能给予观者真实感。这就如同伦勃朗绘制的那幅《大象》(图7B),“寥寥的几道粉笔线条就使我们感到大象的皮肤皱襞重重”。10贡布里希著、范景中译,《艺术的故事》,广西美术出版社,2014年,第29 页。赵孟頫的传世山水多作远山,例如《鹊华秋色图》《水村图》和《双松平远》等。《鹊华秋色图》所绘山体是三幅作品中最大的,图中平顶的鹊山(图8A)与尖顶的华不注山(图8B)均处理成平面,山体的纹理都用简单修长的中锋笔迹来呈现,它们源自董源的披麻皴。这种疏松简约的书写式笔法恰恰适用于远山在视觉上产生的模糊轮廓。但也需要指出,在赵孟頫的时代,用书写方式来绘制山体的方法尚处于试验阶段,这种技法要到他的学生黄公望(1269—1354)和外孙王蒙(1308—1385)时方发展成熟,画家们开始绘制出结构各异、皴笔多变的山水画,其中代表作品便是黄公望的《富春山居图》。在不考虑诸如诗文、书法、历史和人文环境等画面以外因素的前提下,我们来考察此图的画面本身是否拥有高超而独立的绘画品质。在抽象艺术出现之前,不论我们承认与否,“绘画品质”仍然是指“再现自然”的质量,这个标准对宋代职业画家和元代文人画家是一样的。衡量再现质量的最好方法,就是将绘画与真实的景物作对比。图9A、B 分别是《富春山居图》局部和一张真山的照片。不像他的老师赵孟頫那样,只用简约的走笔“书写”远山,皴笔之间没有什么差异,黄公望的皴笔富含变化,那些带有飞白的长条中锋笔迹清楚地交代墨笔运动的轻重和速度,它们参差错落地连成一片,与照片上真山的纹理高度近似。值得注意的是,黄公望在再现手法上与宋人有着本质的差别,不论是范宽对纹理的“描摹”,还是郭熙、马远对纹理的“模拟”,宋人的再现方法是用笔墨去“拟真”自然景物的纹理,是一种让笔墨去迁就纹理的被动再现方式。而元人的做法则不同,他们试图将书法的笔墨特征对应于所见的山水纹理特征,用既有的书写技法绘出纹理,然后“类比”或“匹配”山水纹理以达到再现的目的。11范景中撰,〈《画法大成》序〉,湖北美术出版社(即将刊印)。范先生在文中指出:“如果说我们从这些皴法中能看出它们和大自然的相像,那也许不是画家模拟山水的结果,而是他们像诗人,也像科学家那样,把规律、把图像强加给自然的结果,而不是向自然索取规律、索取图像的结果。山水诗模仿不了自然,同样,山水画也不能模仿自然,它们都是先创造,后匹配。” 如果套用上文中的“索取”和“匹配”这两个词,那么本文阐述的观点是:宋画应该存在“索取”的部分,元人的画法更接近“匹配”。就此我和范先生进行了讨论,他强调:所谓的匹配实际上是一个反馈的过程,即画家可以根据自然调整图式、修改图式,这一反馈是图式与自然之间的反馈。他以《历代名画记》为例,说明“图式”在唐代或更早即已形成,宋人心中已有图式,他们通过利用和改进这些图式来绘制山水画,以达到和自然的匹配。我认为宋人在学习前人图式的同时,也向自然“索取”。以郭熙为例,画史通常认为他继承了李成(919―967)的画风(图式),但皴法确实有自己的独到之处。在《林泉高致》中,郭熙并未特别强调临仿前人图式的重要性,而是详细记录了对各种自然景物的观察,包括它们在季节影响下产生的变化,他提出的绘画方法是基于这样的观察总结出来的。虽然这一系列工作仍可以解释成郭熙为了让创作与自然更加“匹配”而付出的努力,但我更愿相信,郭熙所提出的新皴法是对山石纹理的模仿,是通过对自然的观察“索取”而来。元人的画法则与宋人存在本质上的差异,元人借用既有的书写技法(通过与自然之间的反馈)“写出”可以“类比”自然的山石纹理,以达到再现的目的,这更像是范先生所说的“匹配”。关于图式的由来,我也与范先生进行了探讨,因内容超出本文的范畴,故不复述。画家的创作过程可以看作是在“书写”纹理,是一种主动的方式。虽然每一笔的笔划是有序的、可被重复的,但夹杂在笔划里的速度感和时隐时现的飞白是无序的、不可重复的,即便是技巧高超的画家也无法复制完全相同的画面。用这种有序中混合著无序的笔墨“类比”江南土质山体的纹理,无疑是“纹理再现”方式的重要演进。需要指出的是,再现土质山纹理的画法(披麻皴)并非元人所创,通常认为是董源的发明。元人的贡献在于将这种皴法加以改造,使其有浓淡、疏密、缓急、飞白等变化,然后将它们混搭来类比自然山体的纹理,达到再现自然之目的,臻入“以笔墨之自然合乎天地之自然”的境界。12[清]唐岱撰,《绘事发微》,载卢辅圣等主编《中国书画全书》第八册,上海书画出版社,2000年,第892 页。总而言之,元代的文人画固然有“超越再现”部分,但就绘画本身来说,画家用书写技法再现山水的纹理,将被动的点染和皴擦(描摹、模拟)转为主动的书写(类比、匹配),这是绘画史的演进,而非终结。

图-7-1 (A)赵孟頫《秀石疏林图》(故宫博物院藏)局部,石头的轮廓用飞白笔法勾勒;(B)伦勃朗的大象(维也纳阿尔贝提纳博物馆藏)

图-8-1 赵孟頫《鹊华秋色图》(台北故宫博物院藏)中平顶的鹊山(A)和尖顶的华不注山(B)均处理成平面,山体的结构简单,纹理都用修长的中锋笔迹来呈现。

图9 (A)黄公望《富春山居图》(台北故宫博物院藏)局部的纹理再现与(B)真山纹理的比较。黄公望用书写的技法(中锋、飞白)逼真地再现了真山的纹理。

四 小中现大

王蒙《青卞隐居图》(图10)是元代文人画中与《富春山居图》比肩的杰作,被董其昌(1555―1636)誉为“天下第一王叔明画”。此图的山体结构甚为奇特,整幅画面散发出一种神秘感。一直以来学者们从不同角度来解读它,却难以揭开这层神秘的面纱,以至于罗樾只好说这幅画“不是描绘崇山叠岭,却像一个恐怖事件中的火喷景象”,13[德]罗樾撰,〈王蒙研究〉,载《中国学》[Sinica]14 号,1939年,5/6 期, 第273―290 页。转引自方闻著、李维琨译,《心印:中国书画风格与结构分析研究》,上海书画出版社,2016年,第166 页。高居翰则评论其为“在中国的画史中,这幅算是令人瞠目结舌,来势汹汹的创新作品之一”“在表达空间与形式时,不但难以理解,光线处理也极不自然,令人惴惴不安。”14[美]高居翰著、宋伟航等译,《隔江山色:元代绘画(1279―1368)》,台北石头出版有限公司,1994年,第142 页。文以诚教授更以《青卞隐居图》为对象完成了他的博士论文,可以说是迄今为止对该画所作的最深入研究。他将此图与即将在吴兴一带发生的战乱联系起来,详细分析了王蒙创作它的历史背景、家庭和文化传承,并考证出它很可能是画家为其表弟赵麟(约1320―1374)所作,等等。 然而文教授仍然无法理解此画的构图,他用“令人费解的塔楼状的山头”和“陡峭峰崖在地质学上也同样难以理解”来描述王蒙笔下的卞山。15[美]文以诚撰,〈王蒙《青卞隐居图》中的个人家境与文化类型〉,载《王蒙研究》(《朵云》第65 集),上海书画出版社,2006年,第131 页。元末社会动荡,王蒙这幅奇特的隐居山水或许的确是画家“心绪交煎于元末明初的痛苦环境之中”的自我表现。16高居翰著、杨贤宗等译,《画家生涯:传统中国画家的生活与工作》,三联出版社,2012年,第25 页。然而,此幅非比寻常的画作除了显露出古典风格的影响,是否也再现了自然景物?如果是,再现了什么?在此我们尝试通过纹理再现的思路来探究一下,看看能否为文以诚教授的困惑找到答案。

图10 [元]王蒙,《青卞隐居图》,纸本笔墨,纵140.6厘米,横42.2厘米, 上海博物馆

《青卞隐居图》之所以给人以神秘和奇特的视觉感受,以我们的观察主要有两个方面。首先,整个山体由不规则的多边、多棱角块状构成,是石质山的轮廓,山体纹理则主要用解索皴和牛毛皴绘制,这两种皴法是王蒙基于披麻皴改造而来。上文我们谈到,披麻皴适合绘制江南的土质山纹理,这种画法从董源时代就已开始,数百年间形成了经典模式。要知道,王蒙之前的画家们在画土质山和石质山时会分别使用相应的皴法,可谓泾渭分明并无混淆。现在,王蒙将原本用于土质山的披麻皴加以改造后用在了石质山上,产生出类似“雌雄同体”的视觉冲击,这便是让观者感到神秘的第一个因素。其次,在中原和江南一带,大自然在山体上留下的擦痕大约由以下几种机制产生:造山运动、冰川移动、雨水的冲刷和风沙的侵蚀等。如果山峰是拔地而起或因雨水的冲刷,那么在山体上留下的是与地面垂直的纵向擦痕,《溪山行旅》和《早春图》主峰表面的处理均采用这种垂直地面的纹理。冰川的移动可能在山岩上生成倾斜的擦痕,风沙的吹打可能产生横向的纹理,但它们的方向应该是一致的,如《踏歌图》中所绘制的岩石。《青卞隐居图》山体上那些卷曲的纹理在朝向上似乎相当“随意”,纵横倾斜同时存在,山岩上形成的留白错杂陈列,让观者感到“光线处理也极不自然”,这是第二个产生神秘感的因素。这样的山体确实难与自然界的真山相联系,更不用说和吴兴的弁山有任何形似之处。然而,在得出这是画家表现内心感受的“心印”或“心画”之结论前,我们希望再探究一下,看看作为出身士大夫世家的文人王蒙,是否有可能从古典文献中受到启发,而借用了其他的自然景物来绘制山水。在查阅唐宋诗文文献时,园林和书房中的赏石引起了我们的关注。以叠石造园模拟自然山水可以追溯到汉代或更早,到了唐宋之际,赏石不仅是文人园中和案头之物,也成为他们诗文中常见的题材。我们注意到,有不少文字将赏石比作巍峨雄奇的名山巨峰,例如唐代诗人戴叔伦(约732―789)就有“迥若千仞峰,孤危不盈尺”(《孤石》)的句子,稍晚的白居易(772―846)更是一位赏石的知音,“岌嶪形将动,巍峨势欲摧”“才高八九尺,势若千万寻”“百仞一拳,千里一瞬,坐而得之”,都是他描述太湖石的诗文。类似的吟咏至宋代更为多见,苏轼形容赏石的诗句有“但觉玉峰横太白,便从鸟道绝峨嵋”(《双石》),“五岭莫愁千嶂外,九华今在一壶中”(《壶中九华》),等等。江湖派诗人戴复古(1167―约1246)也是一位爱石者,家乡有一石屏,因以自号“石屏樵隐”。他为友人王居安(约1151―1233)写过一首咏灵璧石的长歌,开篇便道:“灵璧一峰天下奇,体势雄伟何巍巍”(《灵璧石歌为方岩王侍郎作》)。范成大(1126―1193)干脆将自己收藏的赏石冠以名山,例如《小峨嵋》《天柱峰》等。不仅如此,宋代还出版了中国历史上第一部赏石专著《云林石谱》,其序文中谓赏石“虽一拳之多,而能蕴千岩之秀”。这种“小中现大”的赏石文化是否会激发画家的灵感,启迪他们以赏石作为“模特”来绘制山水?事实上,范成大已经捅破了这层窗户纸,他将自己收藏的一块太湖石直接用王诜(1036―?)创作的山水长卷《烟江叠嶂图》来命名:“烟江叠嶂,太湖石也,鳞次重复,巧出天然。王晋卿尝画《烟江叠嶂图》,东坡赋诗,今借以为名”,17范成大撰,《石湖居士诗集》,载《四部丛刊初编(一九四)》,上海书店,1989年,卷二十五,第1―2 页。将赏石和山水画作直接联系起来。王蒙是否读过范成大的诗文我们不得而知,但其外祖父赵孟頫咏研山的诗句“千岩万壑来几上,中有绝涧横天河”他应不陌生。总之我们有理由相信,王蒙对赏石文化里“小中现大”的审美趣味是熟悉的,很有可能从中受到启发而创作了《青卞隐居图》。我们先来看三张赏石的照片,图11A 是一种石质较软的钟乳石,被定为元代之物,18丁文父著,《中国古代赏石》,三联书店,2002年,第37 页。图11B 和C是太湖石。图12 为王蒙“青卞山”的峰顶(A)和太湖石的顶部(B)之比较。从造型上看,这三尊赏石和《青卞隐居图》中的山体轮廓非常相似(图11D),通体婉转修长、顶部一边向外悬出,此类样式的赏石自宋元以降似乎颇受青睐,经久不衰。赏石在水中或地下的漫长岁月里受到不间断的侵蚀,相对坚硬的地方得以保留,而松软的地方被溶解风化,因此其形状与纹理的形成有很大的随机性。《青卞隐居图》的山体上看似紊乱的纹理和真山上那种由地壳或冰川运动等造成的方向一致的擦痕完全不同,却与赏石上的纹理颇为吻合。王蒙的青卞山不论是轮廓还是纹理都与太湖石(或钟乳石)非常相像,这让我们推断,画家实际上是以一块赏石为“模特”创作了《青卞隐居图》。

图11 园林赏石与王蒙《青卞隐居图》的对比:(A)钟乳石,(B)、(C)太湖石,(D)《青卞隐居图》局部

图13 (A)王蒙《具区林屋图》(台北故宫博物院藏)局部与(B)园林赏石局部的比较

王蒙或许不止一次以赏石为“模特”进行创作。另一幅值得关注的作品是《具区林屋图》。所绘虽名为太湖林屋洞的景色,但画中岩石的面貌与真实林屋洞的岩石结构并不相似,与其说画面再现的是林屋洞山石的纹理,不如说是再现了一种类似吸水石的赏石之纹理(图13)。19丁文父著,《御苑赏石》,三联书店,2000年,第158 页。这类赏石质地较为松软,王蒙用改造过的土质山皴法 — 牛毛皴来再现其纹理也就能够被理解了。

在《青卞隐居图》诞生二百五十多年后,它的仰慕者董其昌也绘制了一幅《青弁山图》,我们将其理解为思翁向黄鹤山樵致敬的一种方式。有意思的是,董其昌笔下的青弁山也与自然山水的结构不类,一直以来颇令人费解,有时被怀疑它不是思翁的亲笔。20Ju Hsi Chou, Silent Poetry: Chinese Paintings from the Collection of the Cleveland Museum of Art, Yale University Press, 2015, p. 313.画中山体左边纵向的“山崖”和右边叠起的三角形“山岩”甚至被认为是为了追求表现主义的效果而刻意地悖离了空间原理。21高居翰著、李佩桦等译,《气势撼人:十七世纪中国绘画的自然与风格》,台北石头出版股份有限公司,1994年,第71―75 页。有趣的是,这种“悖离空间原理”的构图却与北京故宫御花园内一块元代灵璧石的非常接近。图14A 是这块灵璧石局部的照片,对比董氏的青弁图山体局部(图14B),不难看出二者之间在结构与纹理上的高度相似。 董其昌是否见过御花园中的这块灵璧石我们不得而知,但是类似结构的灵璧石并不稀见(图14C)。因此我们很自然地联想到,思翁其实洞悉了王蒙借赏石画山的奥秘,于是用这种方式绘制了一幅同名作品,以此来回应黄鹤山樵二百五十年前的创意。

图14 (A)董其昌《青弁山图》(美国克利夫兰博物馆藏)局部和(B)故宫御花园元代灵璧石局部的比较(C)是结构类似的另一块灵璧石。

自然界的真山具有分形的特征,22关于分形的概念可见第六节中的相关文字。通俗地说就是一块赏石和一座大山在几何结构上具有相似性(这也是为什么一块赏石看起来可以像是一座大山)。然而,赏石经千万年之久的水流冲刷或泥土侵蚀,形状扭曲并带有由水流冲击留下的动感,石头的表面往往“纹理纵横”。这些纹理特征是真山的山体所不具备的。正是注意到这种差异,让我们揭开了画家以赏石“小中现大”的“造山”秘密。

迄今为止,我们并未发现直接的历史文献支持王蒙(或董其昌)是以赏石为“模特”创作了青弁山图,但图像比对的结果告诉我们,这种可能性比“闭门造车,出门合辙”的可能性要大得多,美术史研究的主题毕竟还是图像本身。那么,王蒙为表弟赵麟划一块太湖石来比喻卞山隐居的意义何在?它或许是鸥波亭园林中一块意义特殊的赏石,和二人的祖辈赵孟頫有关?这些问题正可以视为画面之外的 “超越再现”部分加以探究。

五 提取不同纹理的“共相”

从以上两节的举例我们看到,元代文人画家借用书写技巧改造和拓展了前人绘制山石纹理的技法,让“纹理再现”的语汇更加丰富。尽管笔法简洁,但在山水纹理再现的准确性上比之宋人繁复精微的技巧毫不逊色。披麻皴的发明原本是用于再现江南土质山的纹理,王蒙将其改造后用于石质山体,呈现出新奇而神秘的视觉效果。明代中期兴起的吴门画派于再现纹理的皴法上鲜有创新,而是专注于如何运用经典的再现语汇结合对自然观察的新发现创造出新的图式和画风,并在纹理的归纳和整合方面开启新局面。

图15 沈周,《寿陆母八十山水图》(天津博物馆藏)局部

图16 文征明,《五冈图》(私人收藏)

在同一幅画中用近似的笔法同时绘制山石和树干等纹理在宋代已有实践,23例如,南宋的马和之就曾采用类似的画法,但并未形成风气,对后世的画家也几乎没有产生影响。到明中期沈周的手里它被发展成一种具有影响力的画法,并引领吴门画派的新风尚。沈周《寿陆母八十山水图》就采用了这种技法,图15 是该画的局部,坡岸和树干的纹理在浑然一体中呈现出律动感。对不同景物之纹理的归纳与整合看似简单,却隐含着高超的笔墨技巧和画面驾驭能力,处理不好画面会显得单调枯燥。为了避免这样的问题,石田翁将树干和坡岸分别淡施赭石和花青色。他的学生文徵明在《五冈图》中大幅度扩展了这种技法的施用范围(图16)。和诸多吴门作品相似,《五冈图》是一件融入了经典构图和笔墨技法的作品,其主峰向左悬垂的轮廓与王蒙《青卞隐居图》如出一辙(图17)。据石守谦教授研究,文徵明此图的渊源可上溯至董源,24石守谦撰,〈文徵明《五冈图》的制作〉,载章晖、范景中主编,《古典的复兴:溪客旧庐藏明清文人绘画研究》,上海书画出版社,2018年,第3―11 页。只不过到了王蒙那里,山体本身被饶有创意地“赏石化”了(见第四节的讨论)。《五冈图》的构成包含了石质山(主峰)、土质山(较低的两峰)、坡岸、树木、房屋等多种不同质地和形状的景物,文徵明大胆地对它们的纹理进行了大一统式的整合。我们可以通过(图18)来了解这一整合:图中左边自上而下的三张照片分别是自然中石质山(A)、土质山(B)和树干(C)的纹理,右上是由一组形态参差、淡浓交织的墨笔擦痕构成的图案。两相比较可见,右上的这组笔墨提取出左侧石山、土山和树干三图中的视觉纹理之共性,却滤掉了它们各自固有的特质。画家用这样一组具有共性的笔墨(皴法)绘制了图中的多种景物,甚至包括房屋的茅顶在内。如前所述,单一的皴法容易令画面显得枯燥和单调。为了解决这个问题,文徵明以墨的浓淡变化代替色彩,以笔痕的轻重急缓来营造画面的运动气氛,这样的处理让整幅画面显现出高度统一的视觉效果,释放出大自然内在的节奏感和秩序感,为观看者打开了宽阔的遐想空间,这无疑是对再现自然的一种推进。对不同物象纹理的提取和统一或许可以借用贡布里希所说的“共相”[Universals]概念,“完美的画家具有在个体中看到共相的天赋,具有越过物质渣滓去看‘本质形式’[Essential Form]的天赋”。对大多数画家,贡氏则担心他们发现的“天国之中的原型”其实只是“传统上已视为美的准则”。25贡布里希著、杨成凯等译,《艺术与错觉》,广西美术出版社,2012年。参阅书中第二部分、第五章中的相关讨论。“天国之中的原型”在这里可以理解为不同自然景物的纹理所具有的共相。为了解决贡氏所担心的问题,我们有必要将画作中“被共相化”的纹理与真实景物的照片相比对,而不是用“传统上已视为美的准则”来衡量。只有这样,画家“具有在个体中看到共相的天赋”才能被发现和认可,《五冈图》正显示了文徵明的这一天赋。

图17 (A)《五冈图》左悬垂并带勾状的主峰与(B)王蒙《青卞隐居图》主峰的形状如出一辙。

图18 各种自然纹理(A)(石质山)、(B) 土质山、(C)树干的“共相”被提取后归纳出统一的笔墨语汇(右上图),并由这种统一的笔墨语汇再现不同景物的纹理(右下图)。

与《五冈图》类似的画法在西洋绘画中到19 世纪才出现,图19 是凡高1889年的作品《橄榄树》,平面化的景物诸如天空、云彩、山峦、树干、原野、河流都用类似 “披麻皴”的笔触绘成。不论《橄榄树》中“表现”的成分是否多于“再现”,我们都好奇为什么东西方绘画会殊路同归?如果画家没有受到东方山水画的影响,那么这就是一个神经美学[Neuroaesthetics]或神经元美术史[Neuroarthistory]应该研究的问题。26[英]奥尼恩斯著、梅娜芳译,《神经元美术史》,江苏美术出版社,2015年。

六 纹理的置换与分形

图19 凡高,《橄榄树》,1889年,布面油画,纽约现代艺术博物馆

进入17 世纪后,吴门山水画似乎陷入陈陈相因的困局,范允临(1558―1641)批评当时的苏州画家“惟知有一衡山,少少仿佛,摹拟仅得其形似皮肤,而曾不得其神理,曰:吾学衡山耳。殊不知衡山皆取法宋元诸公,务得其神髓,故能独擅一代,可垂不朽。”27范允临撰,《输寥馆集》,载《四库禁毁书丛刊》集部第101 册,北京出版社,1997年,第277 页。为了复兴宋元的古典图式和语汇,董其昌及他的两位学生王时敏(1592―1680)和王鉴(1609―1677)竟毕生精力整理和重建前代大师的笔墨技巧,28王鉴生年旧作1598年,2009年11月《中国书画》杂志刊登白谦慎、章晖合作〈王鉴生年考〉一文,将王鉴生年更正为1609年。目前北京故宫、台北故宫和纽约大都会等国内外主要博物馆均已采用该文的考证结果,本文亦然。将其复杂化和精细化,使纹理的笔痕变得更加优雅漂亮,墨色清润透明,层次历历可见。事实上,他们正在发起一次绘画史上的重要运动:以山水画作为载体来呈现笔墨本身的纹理。为此,董其昌公然宣告,“以笔墨之精妙论,则山水决不如画”29董其昌撰,《画禅室笔记》,载《景印文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆,1986年,第867-474 页。, 他要将笔墨的纹理从山水纹理中独立出来。17 世纪的画坛几乎被董其昌这种倡导所笼罩,为“笔墨而笔墨”的山水画创作蔚然成风。

此时真正在自然纹理再现方面取得突破性创新的画家是王原祁(1642―1715)。身为董其昌的再传弟子和王时敏的长孙,他临仿了大量宋元大师的作品,将古典笔墨的精妙化推至新高度,达到了“熟不甜,生不涩,淡而厚,实而清”的境界,30[清]张庚撰,《国朝画征录》卷下,载《续修四库全书》第1067 册,上海古籍出版社,1996年,第130 页。但他并不满足于此,声言“画须自成一家,仿古皆借境耳”。31凌立中撰,〈王原祁题画手稿笺释〉,载《枫江书屋丛刊》,上海古籍出版社,2017年,第72 页。王原祁要站在巨人的肩上,将几近完美的山水纹理再现技巧继续推进。他洞见了不同纹理间的共相并将之与“分形”的概念联系起来,对不同物象的纹理进行置换,为自然纹理的再现树立了一座新里程碑。王原祁或许是中西美术史上将分形的概念下意识地引入绘画,并作出文字论述的第一位画家。32杨崇和撰,〈王原祁绘画中的几何学问题〉,载《新美术》,2015年第3 期,第84―93 页。

分形几何学[Fractal Geometry]作为一门独立的学问是数学家曼德布罗特[Benoit Mandelbrot]于上世纪70年代才提出的,分形[Fractal]一词就是他的发明:“我由拉丁语形容词Fractus创造了词‘分形’[Fractal]。相应的拉丁动词Frangere意味着‘打破’和产生不规则的碎块。从而可见,除了‘破碎的’,Fractus 也应当具有不规则的含义,这两个含义都被保存在‘碎片’ [Fragment]中”。33[波]曼德布罗特著,载陈守吉、凌复华译,《大自然的分形几何学》,上海远东出版社,1998年。分形的基本概念是“自相似性”[Self-Similarity],意思是“某种结构或过程的特征从不同的空间尺度或时间尺度来看都是相似的,或者某系统或结构的局域性质或局域结构与整体类似。”34张济忠著,《分形》,清华大学出版社,2011年,第8 页。大自然中的很多物象都具有某种自相似性,比如树的结构即是典型。树的自相似性可以从图20 的示意中看出,树上有树杈和较小的分枝,其形状和树本身非常相似;而分枝上还有更小的枝杈,虽然尺寸和大树相差甚远,但形状看起来也像一棵大树,如此下去一直到一片树叶,树叶上筋脉的形状也和大树相似,这就是自相似现象。大自然中的山、水、云、树、河流、闪电、细胞分裂、雪花结晶等等都是自相似的。

图20 自然界中树的分形示意图

《仿王蒙山水图》是王原祁六十岁时的作品,其结构和皴法显然受到了《青卞隐居图》影响,相似的程度甚至可以说它是后者的“加宽版”( 图21)。35此画是王原祁为其亲家蒋陈锡(1653―1721)所作。画面上,山峦几无远近之分,山顶、山脚乃至山脚下的树木房屋都被拉到同一平面并连成一片。全图由很多组“团块”逐次叠成:小块堆积成大块,再聚合成山岩,直至构成整个山体。那些构成团块纹理的皴法虽然承继自王蒙,笔墨却变得更为复杂。笔峰的擦痕自上而下,将留白均置于团块的左上方,这样的处理在视觉上产生了光照的效果,画面因之释放出一股宏大的升腾之势。对比《青卞隐居图》,王蒙为了表现太湖石的纹理纵横而没有让石头上的留白在方向上统一,以至被高居翰误读为“光线处理也极不自然”。此外,《青卞隐居图》的山体也没有用“以小积大”的结构,仅以数块大型的“山岩”堆叠而成。这些比对说明,王原祁此图虽云仿王蒙,实质乃是“借境”古典图式的独创。大自然中并不乏“以小积大” 的山峰(图22),但王原祁的“岩块”在纹理上与自然山石存在着明显的差异,画中的那些“石块”由王蒙式的皴法构成,在视觉上是柔软的,没有岩石的坚硬感。初看之下,这幅画的笔墨演绎俨然喧宾夺主地淩驾于山水的真实面貌之上,让我们想起董其昌所说“以笔墨之精妙论,则山水决不如画”。可是如果从分形几何的角度去观看,会发现那些“以小积大”的团块具有自相似的特点。我们将图中的山峰和一种在气象学上被称为浓积云[Cumulus Congestus]的图像作比较,发现二者之间存在着高度的相似性,而云层正是自然界中典型的分形物体。如图23 所示,当浓积云的图像和《仿王蒙山水》中的山峰局部被逐次放大后,它们各自所具有的自相似性以及二者之间的相似性便清楚地展现出来。原来王原祁是借助了自然界中云的分形特征来塑造石块堆起的山峰,将云层纹理再现于山的形骸之中,从而完成了一次纹理置换,让画面变得神秘而抽象,同时展现出大自然的生机和混沌之美。这种创作手法成就于三百年前,画家超越时代的艺术观念令人叹为观止。在《雨窗漫笔》中,王原祁系统地总结了自己的创作方法,36见注30 中的相关分析和讨论。但并未明言他转换纹理、化云为山的秘密,或许这与王蒙用太湖石当“模特”如出一辙,艺术家为了维持画面的神秘感而守口如瓶。其实秦祖咏(1825―1884)已经看出了“麓台山石妙如云气腾溢”,37[清]秦祖咏撰,《绘事津梁》,于玉安编辑《中国历代美术典籍汇编》,第16 册,天津古籍出版社,1997年,第71 页。当然,生活在19 世纪的秦氏不可能了解到王原祁绘画中的分形特征。

图21 王原祁,《为蒋陈锡仿王蒙山水图》,上海博物馆

图22 王原祁笔下的山峰(A)与大自然中岩块堆叠的山峰(B)—(D)的比较,可以看出它们虽然都是堆叠而成,但纹理上王原祁表现的质感更加柔软。

图23 浓积云(左)与《仿王蒙山水图》中山峰的对比。通过自上而下的比较,不难看出全局(上)与局部(中、下)的自相似性,而左右的比较可以看出云图与画作之间的相似性。

德国物理学家爱伦伯格[Gert Eilenberger]在讨论混沌与分形给人类带来的美感时这样说:“为什么人们觉得,一棵被寒风扫尽枝叶的树在冬夜的天空之下形影孑孑是美的,而不管建筑师怎么费尽心机,任何一个功能齐全的学校建筑物的相应外形却不是这样呢?答案似乎来自对动力系统的新认识。我们的美感是被发生在自然物体上的那种有序和无序的和谐安排所激发的,例如云彩、树木、山峦或雪花晶体等自然物体。所有这些物体的形状都是在物质形态中具体化的动力学过程,而有序和无序的特别组合便是它们的代表。”38引自[美]詹姆斯·格莱特著、张彦等译,《混沌学:一门新科学》,社会科学出版社,1991年,第110 页。

在分形几何建立之后,人类才明白要用人为的艺术再现自然界的混沌之美是极为困难的,古代的绘画大师们往往是通过对自然界中分形物体的忠实描摹,将这种美记录于自己的作品中。王原祁的做法则不同,他发现了云与山的纹理在分形上的共相,并借助云层的分形特征来呈现山体,移花接木,置换纹理,其结果是创造了一种新颖的再现手法。

一幅画作是否能够达到几何学上所定义的“分形”,仅仅“看起来像”是不够严谨的,它要满足一定的统计规律。39自然界中的大多数分形事物,并非满足严格数学意义上的“有规分形”,而是满足统计自相似性的“无规分形”,云的形状就属于无规分形。1999年澳洲物理学家R. P. 泰勒等在英国著名的《自然》期刊上发表了一篇广受关注的论文,40R. P. Taylor, A. P. Micolich and D. Jonas, “Fractal analysis of Pollock’s drip paintings”, Nature 399, 422 (3 June 1999).他们对美国画家波洛克[Jackson Pollock]的抽象绘画做了分形分析并得出结论:波洛克的抽象绘画表面看似杂乱无章,却满足自然界中的分形规则。虽然泰勒等人所用的分析方法有待进一步完善,41Katherine Jones-Smith and Harsh Mathu, “Fractal Analysis: Revisiting Pollock’s drip paintings”, Nature 444, E9-E10 (30 November 2006).但这项工作开启了用分形几何学研究艺术品的先河。王原祁的绘画是否在几何学上满足统计意义上的分形,还需要有志趣的科学家和美术史学者联合研究,应用合理的方法,给出严肃的统计分析,才能得出科学可靠的结果。而不管结论如何,他欲以分形的方法再现混沌之美的企图是明确的。不仅在绘画创作中展现了“分形”的观念,王原祁还在其画论中详细叙述了实现“分形”的方法和作画的具体步骤。

七 结语

经历宋元两代的发展,再现山水纹理的笔墨语汇已基本完善,并逐渐形成经典,17 世纪出版的《芥子园画传》将历代的图式与皴法作了系统性总结,提升到教科书的高度。这些技法中隐含着再现自然纹理的规律,只要熟练掌握,画家就可以绘制出纹理漂亮的山水画而无需再从自然中汲取灵感。可惜这类作品往往难脱窠臼因而缺乏新意,富于创造力的画家显然不会满足这样的艺术。元代以后,山水画面临的难题是如何在纹理的再现上继续突破与革新,董其昌刻意区隔笔墨与真山水,进而营造笔墨纹理的独立趣味,巧妙地回避了这一难题。文徵明和王原祁则知难而进,他们通过对自然纹理的深入观察来归纳其中的共相,再用经典的笔墨将它们或提取、或置换,最终开拓出纹理再现的新天地。事实上,创新的再现手法每每建立在传统之上,“一个未经过训练的人,不管他天赋多高,如果没有传统的支持他是无法成功地再现自然的。”42贡布里希著、范景中等译,《秩序感》,湖南科学技术出版社,1999年,第232 页。掌握经典技法对再现自然的重要性在中国山水画的创作中亦然,王原祁的纹理置换就建立在王蒙的笔墨之上。同时代的石涛(1642―1707)虽然“搜尽奇峰打草稿”,但因所见古典大师的作品有限,在“我自用我法”的情况下,其画中的山水纹理难以用再现自然的标准来衡量。认清这一点,我们就会明白山水画的风格史在宋元之后的演进。新的再现方法总是建立在对古典技法的回归上,并同时加入新发现的自然规律或特征,用董其昌的话来表述就是:“画家以古人为师,已自上乘,进此当以天地为师。”43[明]董其昌撰,《画禅室笔记》,载《景印文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆,1986年,第867―448 页。中国山水画中这种纹理再现的演进过程,几乎类似科学方法的建立,其规律或许可以包含在这样的程式中:

图24 (A)沈喻绘、朱圭等刻《御制避暑山庄诗》插图第三十一景“石矶观鱼”,(B)马国贤同一题材的铜版画。比对二图中的岩石和远山,可见(A)注重纹理,(B)关心立体感。马图中虽线划繁密,但主要用来呈现阴影,而非纹理

山水画之新风格 = 经典的再现技法 + 新发现的自然特征或规律

1712年,康熙皇帝命画家沈喻绘制避暑山庄三十六景,由朱圭等镂木制版,作为新梓行的《御制避暑山庄诗》之配图。不久,又命意大利传教士马国贤[Matteo Ripa](1682―1746)制作一套相同题材的铜版画,每图之布局与沈绘几近一致。虽以沈画为底本,马国贤却努力“修正”沈图中那些为再现纹理而被平面化的岩石和远山,以重塑山水的空间感(图24)。再现纹理与重构空间这两种截然不同的处理方式源自东西方绘画在理念上的根本差异。15 世纪文艺复兴时期的意大利人文主义学者和艺术家们借助欧几里德几何学,将焦点透视法引入绘画,意图在平面上建立三维空间的幻觉。然而中国画家们对自然景物的关怀却与之不同,他们的眼球被那些变幻莫测、呈现出平面特性的纹理所吸引。事实上基于不同视角所发展出的艺术或科学仅仅映射出大自然的某个侧面,正如德国物理学家海森堡所告诫的那样:“我们必须记住,我们观察到的不是自然本身,而是自然因我们的提问方式而展露的部分。”44W. Heisenberg[ 海 森 堡], Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science, Harper Press, 1958年, 第58 页。