以宅基地改革推动农民收入增长研究

2019-05-21吴九兴

吴九兴,周 楠

(1.南京大学 政府管理学院,江苏 南京 210023;2.安徽师范大学 地理与旅游学院,安徽 芜湖 241002)

中国“三农问题”的本质是农民民生问题,其中“住有所居”是农民民生的重要方面。自1949年以来,中国农村宅基地制度发生了数次大变革,均对农民生产、生活产生过重大影响,这些影响直接体现在农民财产权的实现方面。至今,有关农村宅基地与农民财产权关系的研究很多。有学者指出宅基地的功能具有单一性,主要是保障农民生活的功能,而缺失财产权功能,使农民财产权内容较为单一,不能一味高歌猛进搞宅基地财产权化[1-3]。有学者认为现行法律、政策严禁宅基地买卖、租赁、抵押等行为,对宅基地的退出也存在不少限制,使宅基地的资产价值难以发挥出来,农村住房市场发育停滞不前,农民的土地财产权难以实现[4-6]。虽然中国的土地制度处于不断完善中,但农村宅基地制度却没有跟上改革的步伐,在一定程度上限制了农民增收。有学者主张把增加农民财产性收入和城镇化结合起来,利用级差地租来提高农民的财产性收入[7];赋予农民完整的房屋产权,改革宅基地使用与交易制度,消除宅基地使用权转让的障碍,建立起城乡统一土地流转市场和农民住房流转市场,以实现增加农民财产性收入的目标[8-10]。提高农民的人力资本和基本素质,增加农民财产类要素的拥有量,构建与完善农村金融市场,扩展农民投资融资渠道[11-13]。进行农村集体资产股份制改革,发展农民合作经济组织,使农民获得集体资产的增值收益[14]。在经验层面上,有研究证实了农村“三权”抵押可提高农民的财产性收入[15]。从文献回顾可知,相关研究对农村宅基地和农民财产权做了大量卓有成效的工作,在借鉴相关研究基础上,分析农村宅基地及其财产权,总结农民收入增长的主要特征,揭示以宅基地改革增加农民收入的障碍和促进因素,提出以宅基地改革增加农民收入的政策建议。

一、农村宅基地及宅基地财产权

(一)农村宅基地

农村宅基地是指农村居民建房所占土地及院墙内土地的总称。20世纪50年代末,农村宅基地的所有权归农民所有,国家允许农村宅基地自由流转,这一时期的土地制度为土地农民私有制度[16]。20世纪60年代,国家出台法规与政策明确农民所享有宅基地使用权权能,但限制宅基地的自由流转。进入21世纪后,国家出台《土地管理法》(2004年修正案)、《物权法》(2007年),严格限制农村宅基地使用权的权利范围,严禁农村宅基地在城乡居民之间流转[17]。我国对农村宅基地的相关政策变化可分为三个阶段:第一阶段,第一次土地改革期间,国家给予了农民土地所有权、使用权和处分权,农民获得了完整的宅基地财产权;第二阶段,随着高级农业合作社的建立,国家将土地及其他生产资料等一并收为集体所有,严禁出租、买卖宅基地,农民仅拥有宅基地使用权,失去了宅基地的财产权;第三阶段,国家对宅基地流转管制有了部分松动,但仍限制参与交易的主体范围,仅局限于村民集体成员之间。从总体上看,第三阶段的宅基地使用权制度忽视了农民对切身利益的诉求,影响了农民实施生计转型的可能。严格地讲,国家创设宅基地制度的良好初衷是为了满足没有土地所有权的农民的住房用地需求,使每个农民实现“住有所居”,但随着社会的发展,过时的宅基地制度已成为前进道路的绊脚石。有研究表明,经济较发达的城市周边区位较好的宅基地获得了大量的增值收益,展现宅基地财产权的调整、发展和实现的可行性[18-19]。总之,农村宅基地制度经历了一个强保护—弱保护—强保护的演进路径。

(二)宅基地财产权

农民财产性收入是指农民通过对自己拥有的财产行使交易权能而获得的经济收入。当前,中国农民的财产大体上分为土地类、房屋类和资金类。农民的财产性收入来源大致分为三个方面:一是土地承包经营权流转的租金收入、土地被征收后获得的补偿收入;二是农民房屋的租赁收入、买卖收入或拆迁补偿收入;三是资金(存款)的利息收入,即农民将资金存入银行等金融机构而所获得的经济收入。由于中国农民所拥有的不动产数量较少,且农村金融产业发展滞后,导致农民获得财产性收入的渠道较少。总之,农民财产性收入主要来源于土地征收补偿、承包经营权流转租金、集体财产收益分配、房屋租金或转让收入等。由于政府对宅基地使用权的限制严格,使得农村宅基地所发挥的财产权作用有限,宅基地带来的收入所占比例较低。

二、农民收入增长的主要特征

(一)收入增长快、增速不稳

一般地,农民人均可支配收入包括工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入。表1概述了2000—2016年农民可支配收入及其增长率。以2000年为基期进行计算,发现2001—2016年15年间,农民人均可支配收入增长了4.5倍,工资性收入增长了6.2倍,经营性收入增长了2.3倍,财产性收入增长了5.0倍,转移性收入增长了28.5倍。从各部分收入的增长速率来看,农民财产性收入的增长率大于经营性收入的增长率,但低于工资性收入和转移性收入的增长率。从表1可以得出,农民的财产性收入整体上呈现出较高增长率,但增速不稳的特征。

表1 2000-2016年中国农民人均可支配收入及其增长率

注:数据由2001—2017年《中国统计年鉴》整理、计算得到。

(二)收入基数小、增长贡献率低

相对于农民其他类别的收入,农民财产性收入基数过小。考察2000—2016年农民财产性收入的增长率可发现,16年间农民的财产性收入一直保持高速增长的态势,但受限于基数太小,2016年底农民的财产性收入仅为272元,占年度人均可支配收入的2.2%,几乎可忽略不计;与2000年相比,所占比例没有多大改变。在农民的可支配收入中,占比较大的是经营性收入和工资性收入,两项收入之和占到了人均可支配收入的86.5%.

通过对2000—2016年数据作进一步整理分析,得到表2。表2显示,农民各部分收入中增长贡献率最大的为经营性收入和工资性收入,而财产性收入的增长贡献率却持续偏低。可能的原因是,一方面随着改革开放与城市化进程的快速推进,形成了数量巨大的农民工,工资变成很多农民的主要收入来源;另一方面近年来国家通过修改一系列的法规政策逐步放宽对农户经营的限制,鼓励农户进行经营管理机制创新,助力提高农民的经营性收入。

表2 2000-2016年各部分收入对中国农民可支配收入增长的贡献率

注:数据由2001-2017年《中国统计年鉴》整理、计算得到;表中的增长量是相对于上一年度而言的。

(三)相对收入低、地区差异显著

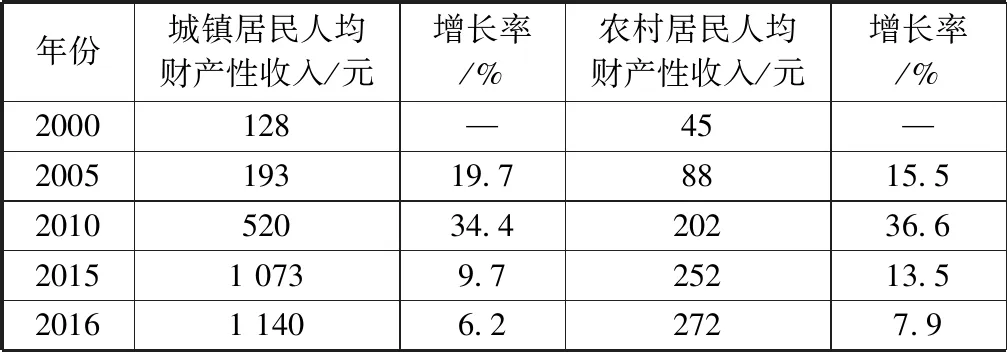

从城乡收入差异来看,2016年城镇居民人均财产性收入是农村居民人均财产性收入的4.2倍。若以2000年为基期计算,2001—2016年16年间,城镇居民的财产性收入增长了7.9倍,而农村居民的财产性收入仅增长了5.0倍,见表3。

表3 2000-2016年中国城乡居民的财产性收入及其增长率

注:数据由2001-2017年《中国统计年鉴》整理、计算得到;表中的增长率是相对于上一年度而言的。

从整体上看,农民财产性收入的增长幅度较大,但依然低于城镇居民,且受限于基数过小,以至于城镇居民和农村居民的人均财产性收入的差距还在不断地被扩大。可能的原因主要有以下三个方面:其一,农民的土地财产权益长期得不到应有的重视和保护,如在农地转用或土地征用的增值收益分配中,政府获得了收益的六七成,村集体大约获得了收益的二点五成,农民获得的收益不到一成;其二,随着市场经济的发展、城市住房制度改革和城镇化推进,城市房产的增值空间远大于农村房产的增值空间,使城市居民从房屋的租赁、买卖上获取的财产性收益远大于农村居民;其三,城市居民在理财方面具备的专业知识更多,理财意识更强,拥有更多的金融平台或可选的理财产品,获得财产性收益的方式或途径要多于农村居民。

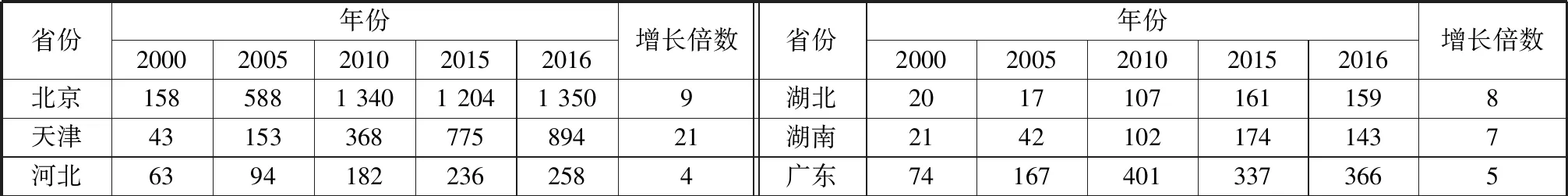

从地区差异来看,2016年农民财产性收入东部地区最高,其次是东北地区,西部地区最低,但中部地区和西部地区的差距并不大。从增长的倍数来看,中部地区的农民财产性收入增长最大,2016年农民财产性收入是2000年的8.8倍,东北地区2016年农民财产性收入是2000年的6.8倍,东部地区2016年农民财产性收入是2000年的6.6倍,西部地区2016年农民财产性收入是2000年的5.3倍,详见表4。由此可见,中国农民的财产性收入表现出明显的地区之间增长不平衡。

表4 2000—2016年中国分地区农村居民财产性收入 元

注:苏、沪、浙、闽、粤、鲁、皖、琼、京、津、冀列入东部地区;辽、吉、黑作为东北地区;豫、湘、鄂、赣、晋、内蒙古列入中部地区;其他省份记为西部地区。

从各省市之间的对比来看,2016年北京市农民的财产性收入最高,贵州省农民的财产性收入最低,前者是后者的20倍。从增加的数量来看,2000—2016年农民的财产性收入增幅靠前的为北京、天津、上海、浙江、江苏、广东、内蒙古等省市,增幅靠后的为河南、湖北、湖南、广西、贵州、甘肃等省份。从农民的财产性收入最高的省份变动来看,2000年浙江省的农民财产性收入最高,2005—2016年间北京市农民的财产性收入稳居第一位,表明北京市农民的财产转换为收入的可能或机会较其他省份更多。从农民的财产性收入增长倍数来看,2000—2016年间增长倍数靠前有重庆、天津、广西、青海、内蒙古、江苏等省市,增长倍数靠后的有西藏、福建、浙江、云南、陕西、宁夏、辽宁、海南等省份,见表5。

表52000-2016年中国分省市农村居民财产性收入变化元

省份年份20002005201020152016增长倍数省份年份20002005201020152016增长倍数 北京1585881 3401 2041 3509湖北20171071611598 天津4315336877589421湖南21421021741437 河北63941822362584广东741674013373665

续表5元

省份年份20002005201020152016增长倍数省份年份20002005201020152016增长倍数 山西20632141421498广西8183411614919内蒙古357316442545313海南38561081951394 辽宁581132342322584重庆9319127829635 吉林311483771992327四川30421442242699 黑龙江612313445255739贵州736117846710 上海1434589707758606云南48761771481523 江苏4815039954560613西藏1072171691471491 浙江1812795256086624陕西4757971521593 安徽25451421621878甘肃1621401281288 福建77992452332563青海256212132632513 江西192610018520411宁夏8149991902924 山东581032383263596新疆40341272102236 河南2936591571686

注:本表不涉及港澳台地区。

三、以宅基地改革增加农民收入的障碍与促进因素

(一)宅基地政策限制较多,阻碍城乡融合发展

一般来讲,农民的财产性收入主要来源于土地,包括土地承包经营权流转的租金收入、宅基地使用权租金或转让收入,以及土地征收获得的补偿收入。土地承包经营权的流转和土地征收主要是针对农用地而言,少部分来自宅基地流转和征收补偿。因为中国现行法律法规与政策制度对宅基地的限制较多,如《土地管理法》《物权法》等都严令禁止农民流转宅基地。这些法律法规出台的目的,一是为了维持农民宅基地作为农民保障性用地的属性不变,二是为了防止因宅基地的无序流转导致土地、房产市场混乱局面的出现。但是,必须看到这些政策在保障农民权利的同时,也在很大程度上限制着农民财产权的实现。随着市场经济发展,城镇居民可通过其房产获得增值收益,但农民却因政策限制无法从其土地、房产流转中获得收益,使得城乡居民的财产性收入差距被拉大,不利于城乡融合与协调发展。因此,要从宅基地流转入手,放宽对宅基地的限制,盘活存量宅基地市场,提高农民财产性收入。

(二)宅基地大量闲置浪费,难以发挥效益

改革开放以来,中国农民的收入在不断增长,使得许多农户都向村集体申请宅基地用于新建住房,以改善居住条件。由于中国农村土地实行集体制,很多农民在新建住房时都存在多占集体土地和“谁占得少谁吃亏”的行为与心态,导致每户都新建宽敞住宅,但利用率却较低,而大量的农民外出务工更是加剧了“空心村”现象的形成。因此,要改革创新宅基地制度,减少宅基地资源的浪费,盘活农村存量建设用地,使有限的建设用地得到合理开发与利用,增加农民的土地财产性收入。

(三)城镇化推动地租上涨,可增加农民收入

目前,中国城镇化的快速发展,使得城市建设用地需求量大增。位于城市外围、城乡接合部的土地因其天然的区位优势可获得大量的增值收益。远离城市的农村地域很难通过宅基地利用、出租和转让获得较大的经济收益。要借力城镇化带来的地租、地价增长契机对宅基地制度进行深入改革,充分利用级差地租,紧跟城镇化进程的步伐,可极大地提高农民的财产性收入。因此,应以宅基地改革与城镇化过程的关联为切入点,改革创新宅基地制度,让农民从城镇化过程和宅基地流转中获利,提升农民的土地财产性收入。

四、以宅基地改革增加农民收入的政策建议

(一)改革与创新宅基地流转机制

农民从宅基地中获得的财产性收入低的主要原因是国家的法律、法规与政策对宅基地的流转限制太多。因此,要在现有宅基地制度的架构下进行改革创新,在维持农村建设用地和城市建设用地市场之间平衡稳定可控的状态下放宽宅基地政策,改变对流转的限制性规定,建立起规范有序的宅基地市场和农房交易市场,使更多的农民从宅基地流转与农房流转中实现收入增长。

(二)扩展与保障宅基地多元权利

财产权扩充和保障是农民获得财产性收益的前提条件。换言之,只有扩充和保障农民的财产权,才能使农民获得财产性收入。在保障农民财产权的同时,要进一步地创新、扩充农民的财产权,赋予农民更多的土地财产权。例如,允许农民利用宅基地使用权进入金融市场作抵押贷款试点,取得成功后再逐步推广应用,这样农民将获得更多的资金投入农业生产经营或其他产业经营,进而获得更多的经济收益[20-21]。

(三)推进宅基地征收与入市改革

在土地征收过程中,政府把集体土地所有权收归国有,再以招拍挂的方式将土地使用权出让。但在这个环节中,农民获得的增值收益仅占一成不到,其中大部分增值收益都属于政府。因此,要对土地征收过程中的收益分配比例进行调整,坚持公平、公正,照顾农民利益的原则,改革完善土地征收制度,给予农民公正合理的征地补偿。此外,可以在农民和市场间建立规范的产权流转渠道,使土地流转直接对接市场[22-23],可以在国土空间用途管制下,逐步放开农村宅基地市场,使得市场机制在农村宅基地资源配置中发挥决定性作用。

(四)建立农民自愿退出宅基地补偿机制

由于大量农民选择进城打工获得收入,其中还有部分农民在城市买房定居,导致农村住宅空置率高。一般来讲,一旦农民拥有城市户籍就应放弃基于集体成员权的农村宅基地使用权、耕地承包经营权、林地承包经营权等资源。城市居民可通过原有的房产来获得财产性收入,但农民却因为户籍的变迁就要放弃原有的财产,这对于刚走进城市的农民来说很不公平。因此,需要制定一个完善的宅基地退出机制以解决进城落户农民宅基地退出资格权的问题。农村集体经济组织不需收回或全部收回进城落户农民对原有土地财产的占有、使用、处分和收益之权利,反而应当给予农民自主处理这部分财产的完全权利,真正地提高农民的财产性收入。