LED照明闪烁效应的评价及测量方法

2019-05-21杨志豪许瀛丹

杨志豪,李 蕴,许瀛丹,陈 凯

(1.江门出入境检验检疫局,广东 江门 529000;2.江门市江粤银通贸易有限公司,广东 江门 529000)

引言

根据美国电气和电子工程师协会(IEEE)的研究报告,闪烁可以分为可视闪烁和非可视闪烁两大类。因此,闪烁对人体的健康风险也可以划分为两大类。第一类是暴露在光下数秒的瞬时作用,如诱发癫痫;第二类是长时间暴露光下的不明显的作用,如身体不适、头痛等。第一类基本上与可视闪烁有关,典型的频率范围为3~70 Hz;第二类基本上与非可视闪烁有关,频率范围在可视频率范围以上。闪烁对人体生理作用的影响与闪烁特征值(主要是频率和调制深度)、刺激特征(亮度、光谱、尺寸大小、对比度)、个体特征(眼睛的适应能力、个体的灵敏度不同)等因素有关。

随着LED照明应用的普及,LED照明的闪烁问题倍受关注[1]。虽然国际上已经发布了多项与闪烁测试及评估相关的标准和方法,但它们的侧重点不尽相同,评估指标也有很大的区别。

1 闪烁的评价标准

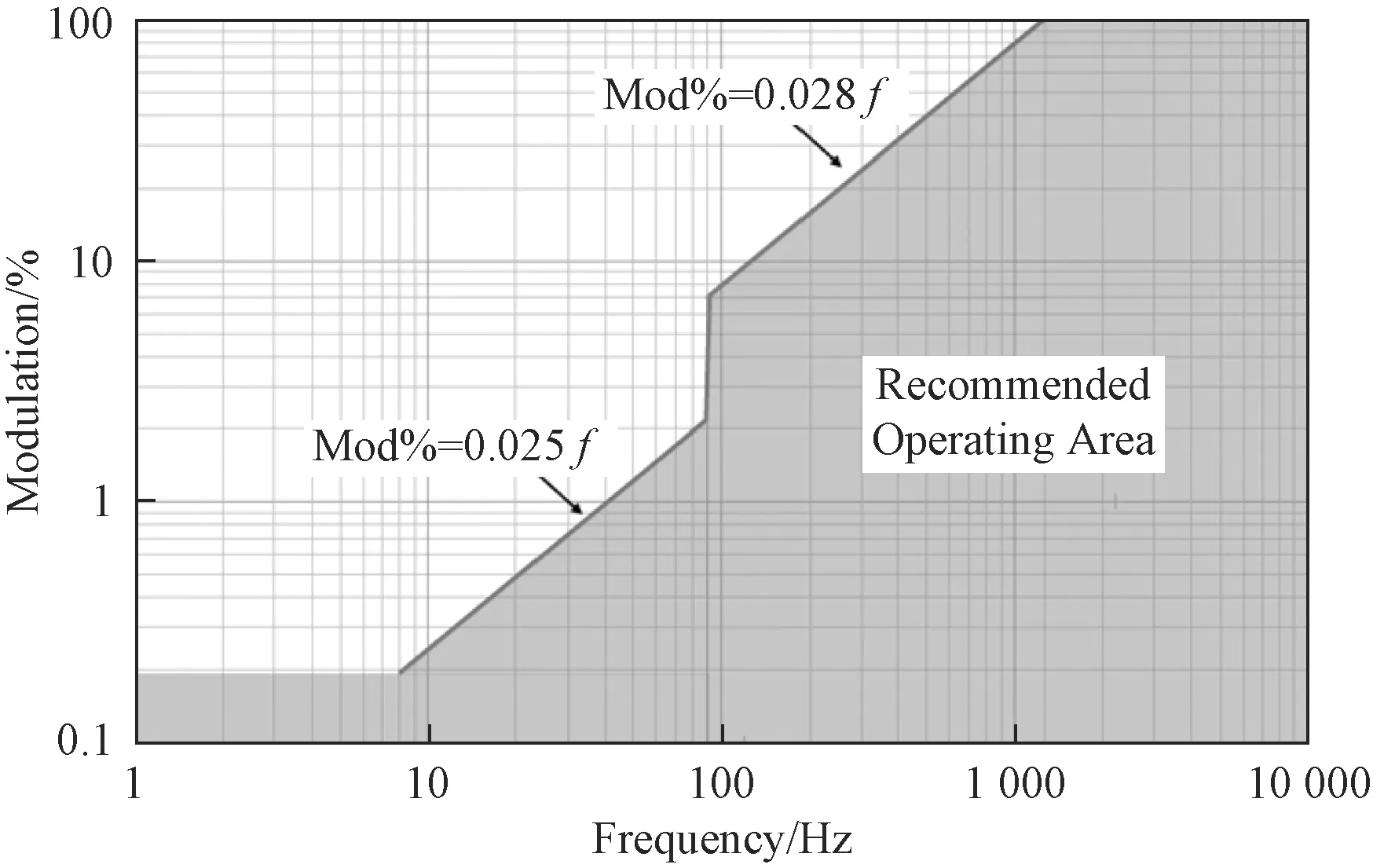

目前,被大家普遍接受的闪烁评价指标包括闪烁指数、闪烁百分比或调制深度[2]。

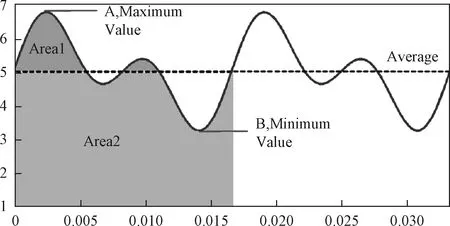

闪烁指数(flicker index,Iflicker)是指输出光平均线以上的包络区域面积与所有包络区域面积之比,具体如图1和式(1)所示。

(1)

图1 闪烁指数和闪烁百分比定义Fig.1 Diagram for definition of flicker index and percent flicker

闪烁百分比(Percent Flicker,Pflicker),也即调制百分数(Mod%)或调制深度(Modulation Depth,Dmodulation),定义如公式(2)所示。

(2)

式中,A为输出光平均线上的最大值,B为输出光平均线上的最大值。

1)IEC有关闪烁的评价标准。国际电工委员会(IEC)关于光闪烁的评价标准属于电磁兼容骚扰特性评价中的一部分,用来评价LED照明产品工作时引起的电压波动而导致其他照明产品因电压波动而出现的可视闪烁影响,频率范围为0.05~80 Hz。其中,IEC关于人对照度波动的主观视感进行了大量研究,给出了敏感曲线,并设计了一套基于概率的闪烁分析方法。IEC 评价标准中采用短时间闪变值Pst对可见光闪烁进行评估,Pst的典型观察时间是10 min,计算中模拟了人对光波动的主观视感,通过对于瞬时光闪烁视感度概率进行分析计算,对该段时间内的光闪烁严重程度作出评估。IEC推荐Pst=1作为限值,它表示在标准实验条件下,50%的试验者刚好能感觉到光闪烁现象[3]。

2)美国能源之星有关闪烁的内容。美国能源之星Lamps V2.1认证规范于2017年10月1日全面施行。相比于2.0版本,Lamps V2.1有很多的变化,其增加了LED灯频闪的测量评价指标,特别是对可调光LED灯的频闪性能评价提出了更为详细的要求;对LED灯的光输出频率提出了明确要求,即LED灯光输出的频率f应大于120 Hz;对所有标识为可调光的灯,检测报告中提供闪烁百分比(Pflicker)、闪烁指数(Iflicker)、光输出周期性频率(f)、短期闪变指数(Pst)、频闪效应可视化参数(SVM)、ASSIST闪烁感知度(Mp)等参数测量结果[4,5],其中Pst、SVM和Mp是Lamps V2.1中最新提出的。

3)CIE有关闪烁的研究。国际照明委员会(CIE)将光输出引起观测者对环境的视觉感知变化称为瞬时光反应(Temporal light artefacts,TLAs)。在这种状况下,人们会产生视觉错觉,如会把一些快速运转的设备看成是缓慢运转甚至是静止的,这在工业生产中可能造成严重的事故。TLAs现象潜在的负面效应促使相关人员寻找其测量方法,以便更好地了解该效应对照明系统照明质量的影响程度。

为了避免以往因定义不清晰而导致的理解混乱,CIE在2011年将闪烁(Flicker)定义为亮度或光谱分布随时间波动的光刺激所引起的视觉感知的不稳定性表现,表明闪烁是一种感知效应,但没有涉及观察者和周围环境作用的影响。2017年CIE召开了国际闪烁协调会议,会上对光的闪烁现象的分类达成了共识,按照对人的影响可分成视觉感知、视觉功效和生物神经三大类。根据CIE TN 006—2016视觉感知又可分为闪烁(Flicker)、频闪效应(Stroboscopic effect)、幻影效应(Phantom array effect)。

CIE采用SVM灵敏度指数来评价频闪效应,频率范围为80~2 000 Hz[6],并对瞬态光效应的可见度进行量化,即“可见度测试”,用“Mv”表示,如下:

(3)

其中Cm是第m次傅里叶部分的幅值,Tm是正弦波在第m次傅里叶部分频率处的可见度阈值效应,n是Minkowski标准参数。

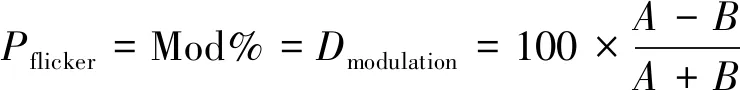

4)IEEE推荐的闪烁评价方法。IEEE Std 1789中关注的是闪烁作为光源设计和构建的一个特征,提到的光都是调制光或某种程度上的闪烁,主要是由交流供电电源引起的,并描述了频率和调制深度与推荐操作区域之间的关系,如图2所示。为了限制闪烁在通用灯具中的生理作用,调制深度应保障在图2所示的阴影区域范围内,IEEE给出了三个推荐应用[7]。

图2 光调制深度和频率与危害级别之间的关系Fig.2 Relationship between Risk Level and frequency and Modulation

推荐应用1——如果希望限制闪烁对生理的不利影响,闪烁调制百分比应满足以下条件:

i)f<90 Hz,调制百分比(Mod%)<0.025f;

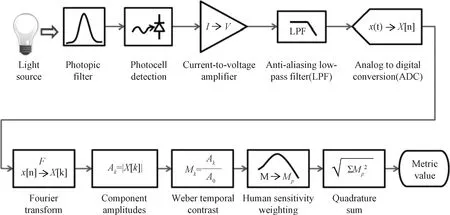

ii)90 Hz iii)f>1 250Hz,对调制百分比没有要求。 推荐应用2——如果希望限制闪烁在不可见等级(NOEL)内,闪烁调制百分比应除以2.5,才能满足推荐应用1中的限制闪烁对生理的影响: i)f<90 Hz,调制百分比(Mod%)<0.01f; ii)90 Hz iii)f>3 000 Hz,对调制百分比没有要求。 推荐应用3(预防措施)——对任何光源,使用在任何条件下,闪烁调制百分比应满足: f<90 Hz,调制百分比(Mod%)<5%。 5)中国有关闪烁的标准。GB 17625.2《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16 A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》中,用照明产品供电电源输入端的短期闪变指数Pst对可见闪烁进行评估,Pst的典型观察时间是10 min,模拟了人对光波动的主观视感,通过对瞬时闪烁视感度概率进行分析计算来评估该段时间内的光闪烁严重程度。GB/T 31831《LED室内照明应用技术要求》中引用了光输出的波动深度(FPF)限值来评价闪烁。 目前,对LED照明闪烁的研究基本上建立在对光输出的波动之上。固态照明系统及技术联盟(ASSIST)推荐了一种光闪烁的感知评估方法[8],如图3所示。采用高分辨率、高采样频率的超快速光度探头和快速数据分析系统,可实现对LED照明产品的闪烁频率、闪烁指数、闪烁百分比、光波动深度等的参数的测量。 图3 闪烁光度波形捕获和计算方法Fig.3 Measure the light waveform and compute the flicker metric 1)捕获光输出波形。光输出波形精确地反映光输出与时间的关系。这里需要用到一个示波器,一般的示波器是8位的,可以使闪烁阈值的灵敏度在0.5%以内。 ASSIST推荐的最小采样频率为2 000 Hz。数字信号分析理论中要求最低的采样频率至少为波形周期频率的2倍。大部分的光闪烁频率为电源频率的2倍,大约100 Hz,即最小采样频率应该为200 Hz,但实际的测量系统的性能远远低于理论值,所以建议波形捕获采样系数最小为10,最小采样频率应达到2 000 Hz。 ASSIST推荐的最小采样记录时长为2 s。更长的记录时间可以更好地反映光输出在时间上的变化,尤其对于光输出不稳定的波形,所以建议记录时间为10 s。 2)傅里叶变换。光输出波形数据经过模数转换,进入离散傅里叶转换模块。离散傅里叶变换的定义如下: (4) 式中Xn为采样数据;N为采样次数;k代表没有个傅里叶级数的频率整数;周期频率f=kS/N;S为采样频率;Xk是傅里叶级数的幅值。 (5) 其中Re(Xk)和Im(Xk)是傅里叶级数的实部和虚部。 3)韦伯瞬态常量计算。韦伯瞬态常量是用光输出傅里叶各组成分量的幅值来表示调制比,用M表示。 (6) 其中Ak为光输出傅里叶各组成分量的幅值。A0为光输波形的DC部分,即基波部分。对于单频率波形(如正弦波),光输出的调制比等于闪烁百分比乘上100%。 4)人体感知灵敏度加权计算。用单个频率的韦伯瞬态常量与该频率上的人体观测阈值的比定义为人体的感知灵敏度,如下: (7) 其中MDTHk为单个频率上的人体观测阈值。MPk为1,表示有50%的人体对该频率的闪烁有感知;当MPk小于1时,闪烁是不能观测到;MPk大于1时,闪烁是容易被观测到的。 5)联合频率部分。联合频率部分(combine frequency components)是各频率分量(基本部分除外)上的人体感知灵敏度的平方加权和的二次开根号值。 (8) Mp等于1,表示有50%的人体对该频率的闪烁有感知;当MP值小于1时,闪烁是不能观测到;当MP大于1时,闪烁是容易被观测到的。 IEC仅在照明产品交流电源输入端给出了输入电流谐波闪烁的指标及测量方法,该方法已被广泛应用在LED照明产品的电磁兼容认证上。IEEE给出了输出光调制深度和频率与闪烁危害等级之间的关系,并根据不同的应用等级给出了三种应用推荐阈值。美国能源之星和CIE在光调制深度、调制频率和闪烁指数等指标的基础上,根据人体对闪烁的视觉感知效应,引入了新的闪烁效应可视化参数和闪烁感知度等参数,从时域上和频域范围内加强对闪烁效应的研究,但频域指标的测量方法复杂,受测量技术的影响,测量结果的准确度和精确度很难保障,测量的成本也很高。我国国家标准一方面采用了IEC对交流电源输入端,输入电流谐波闪烁的测量方法和标准要求,另一方面对室内照明用LED灯光输出的波动深度和波动频率给出了详细的要求,要求波动深度的最低限值应小于0.288%[9],比IEEE给出的限值要求宽松些。 LED照明产品的闪烁问题与人体的健康安全密切相关,但目前CIE、IEC、ASSIST等对闪烁的评价标准和计算方法不尽相同。通过对LED照明闪烁评价的标准和测量方法的梳理,我们分析了不同评估标准和测量方法的特点,供大家参考。2 闪烁的测量方法

3 结束语