北京市居民社区首诊知晓情况及相关原因研究

2019-05-20田平黄爱萍马迎民岳丽娜

田平,黄爱萍,马迎民,岳丽娜

1996—2016 年我国相继出台积极发展社区卫生服务机构和鼓励居民社区首诊的相关政策,引导居民从“自由就医”向“有序就医”转变,以达到分级诊疗的目的。北京市卫生健康委员会为缓解大医院人满为患的状态,把建立区域医疗联合体(简称医联体)作为新医疗改革(简称医改)政策之一,希望辖区居民通过该体系就诊,享受更多便利,以实现“首诊在社区”[1]。2014年北京市石景山区成立3个医联体,将全区的卫生医疗机构全部纳入医联体,由1家区域医疗中心和2家三级医院作为医联体的核心医院,全区10家卫生服务中心及其所属的卫生站按照地域分布划归3个医联体的合作单位,核心医院在政府主导下分别与所属的合作卫生机构签署医联体合作协议,并建立双向转诊、重点专科技术对口扶持、检查检验绿色通道等工作机制,同时负责与基层合作医疗机构有效对接相关转诊和会诊工作。为了解该区居民分级诊疗的现状,本研究调查分析了石景山区居民对“社区首诊”的认知和接受情况,并分析相关原因,旨在为分级诊疗、有序就医提供可行性建议。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用便利抽样法,抽取2015年12月—2016年10月于北京市3家核心医院和10家社区卫生中心(简称社区)就诊的居民作为调查对象。各医疗机构的管理模式、医务人员结构、药品目录均按照属地卫生管理部门的要求执行,周边居民健康档案的建立和慢性病发病率较均衡。纳入标准:医院和社区周边常住居民;年龄>18岁。

1.2 调查方法 采用自行设计的结构式调查问卷,由从事医联体管理工作的医务人员进行问卷调查。问卷内容包括性别、年龄、月收入情况、医保类型、健康状况(是否有慢性病史),居民对社区首诊的知晓情况,社区首诊的选择情况,居民选择社区首诊与否的原因,居民对社区卫生服务机构的期望。调查问卷当场发放、当场收回,有能力自行填写者本人填写,无能力填写者由调查人员代填。

1.3 质量控制 调查前,对问卷调查人员进行严格培训,统一调查口径、询问方式、问卷填写方式;整个调查阶段得到社区卫生服务机构的积极配合,在调查现场对已收集调查问卷进行核对,及时查漏补缺;数据整理阶段,采用EpiData专业软件,双人录入数据,减少录入偏差,保证数据录入的准确性。

1.4 统计学方法 采用SPSS 13.0统计软件进行数据分析。计数资料以相对数表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查问卷回收情况及居民基本情况 共发放调查问卷680份,回收调查问卷674份,回收有效问卷646份,有效回收率95.0%。646例居民中男336例(52.01%),女310例(47.99%);年龄:<40岁88例(13.62%),40~65岁264例(40.87%),>65岁294例(45.51%);月收入情况:<2 000元144例(22.29%),2 000~5 000元388例(60.06%),5 001~10 000元112例(17.34%),>10 000元2例(0.31%);医保类型:公费医疗74例(11.46%),城镇医疗保险456例(70.59%),一老一小医疗保险42例(6.50%),新型农村合作医疗保险36例(5.57%),自费38例(5.88%);健康状况:470例(72.76%)有慢性病史(分别为高血压、冠心病、糖尿病、脑卒中等),176例(27.24%)无慢性病史。

2.2 居民对社区首诊的知晓情况和社区首诊的选择情况 646例居民中,知晓社区首诊342例(52.94%),其中135例(39.63%)居民通过电视等媒体了解,102例(29.72%)居民通过其他途径得知,54例(15.79%)居民通过医院宣传了解,51例(14.86%)居民通过社区宣传了解。294例(45.51%)居民选择社区首诊,352例(54.49%)居民不选择社区首诊。有慢性病史居民对社区首诊的知晓率及社区首诊选择率均高于无慢性病史居民,差异有统计学意义(P<0.05,见表1)。

表1 有无慢性病史居民对社区首诊知晓情况及社区首诊选择情况比较〔n(%)〕Table 1 Comparison of knowledge and selection for first-visit in community healthcare centers between residents with or without chronic diseases

2.3 居民选择社区首诊与否的原因分析

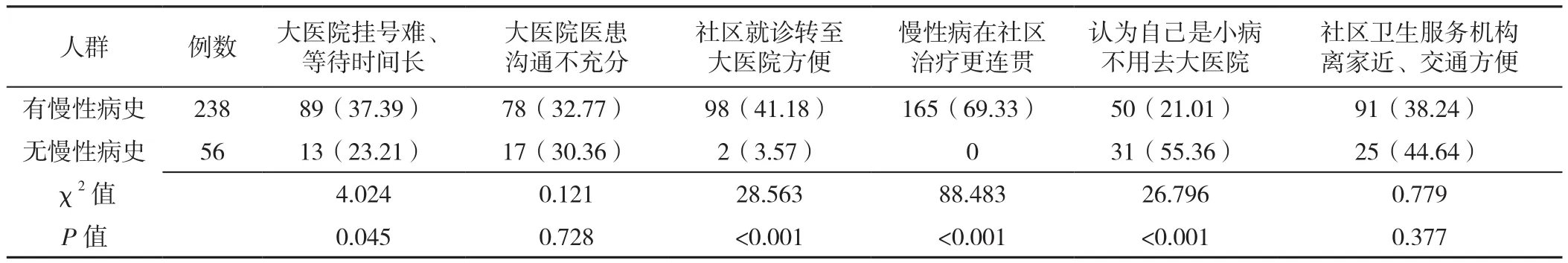

2.3.1 居民选择社区首诊的原因分析 居民选择社区首诊的原因依次为:慢性病在社区治疗更连贯(56.12%,165/294),社区卫生服务机构离家近、交通方便(39.46%,116/294),大医院挂号难、等待时间长(34.69%,102/294),社区就诊转至大医院方便(34.01%,100/294),大医院医患沟通不充分(32.31%,95/294),认为自己是小病不用去大医院(27.55%,81/294)。有慢性病史居民因大医院挂号难、等待时间长,社区就诊转至大医院方便,慢性病在社区治疗更连贯,认为自己是小病不用去大医院而选择社区首诊的比例高于无慢性病史居民,差异有统计学意义(P<0.05);有无慢性病史居民因大医院医患沟通不充分,社区卫生服务机构离家近、交通方便而选择社区首诊的比例比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表2)。

表2 有无慢性病史居民选择社区首诊的原因比较〔n(%)〕Table 2 Comparison of reasons for residents with or without chronic diseases to choose primary treatment at the community level

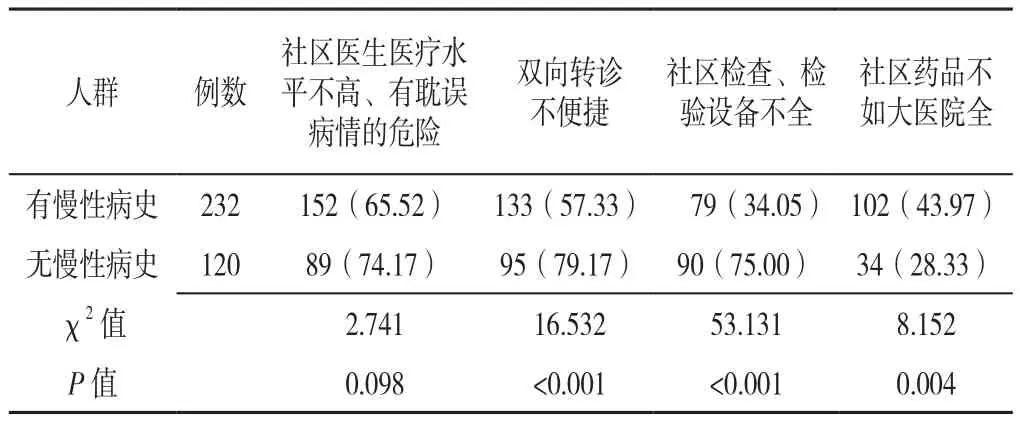

2.3.2 居民不选择社区首诊的原因分析 居民不选择社区首诊的原因依次为:社区医生医疗水平不高、有耽误病情的危险(68.47%,241/352),双向转诊不便捷(64.77%,228/352),社区检查、检验设备不全(48.01%,169/352),社区药品不如大医院全(38.64%,136/352)。有慢性病史居民因双向转诊不便捷,社区检查、检验设备不全而不选择社区首诊的比例低于无慢性病史居民,因社区药品不如大医院全而不选择社区首诊的比例高于无慢性病史居民,差异有统计学意义(P<0.05);有无慢性病史居民因社区医生医疗水平不高、有耽误病情的危险而不选择社区首诊的比例比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表3)。

表3 有无慢性病史居民不选择社区首诊的原因比较〔n(%)〕Table 3 Comparison of reasons for residents with or without chronic disease history not to choose primary treatment at the community level

2.4 居民对社区卫生服务机构的期望 居民对社区卫生服务机构的期望:(1)提高社区医疗水平,常见病、多发病在社区能治好(86.68%,560/646);(2)加大社区首诊的宣传力度(69.66%,450/646);(3)医联体内上、下级医院之间转诊方便、快捷(65.94%,426/646);(4) 增 加 社 区 药 品 种 类(63.78%,412/646);(5)需要转诊时社区医生联系上级医院医生协助转诊(55.11%,356/646);(5)签约家庭医生,保持疾病治疗的连续性(49.85%,322/646);(7)希望医联体内大医院医生定期在社区出诊(40.87%,264/646)。

3 讨论

自2009年《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》[2]提出要逐步建立首诊在社区的分级诊疗指导意见,北京市先后实行了城乡医院对口支援、大医院医生下社区服务、医药分开试点工作、区域医联体组建等一系列的医疗改革措施,其目的就是引导一般诊疗下沉到基层,在保障人民群众享有安全有效的医疗卫生服务基础上,缓解大医院(专家)看病难问题,逐步实现基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的分级诊疗服务模式,使有效的卫生资源满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。但是,要达到理想的分级诊疗模式,除了政府推动、医保制度引导、医院和社区卫生服务机构开展相应的工作外,还需要居民主动采取有序就医行为。根据对北京市石景山区646例居民的调查结果得知,居民对政府推动的社区首诊的知晓率并不高,当了解了分级诊疗的概念以后,主动去基层就诊的意愿不强,主要原因是认为基层卫生机构的医疗力量和服务能力不足,其次在于基层卫生机构引导居民改变就医习惯的宣传力度不够、对居民的无序就医没有有效的限制措施、医疗机构分布(居民居住地距离大医院较近、去大医院就诊交通方便)等。根据调查中居民反映的情况,要想切实有效地推进基层首诊的分级诊疗模式,应加强实行以下措施。

3.1 政府要重视通过医联体内上下联动达到“保基本、强基层”的目的 政府不仅把基层卫生机构的设备和药物配备齐全,还要采取多方举措,支持优质资源下沉到社区,制定医联体内核心医院医生到基层卫生机构出诊和基层全科医生到核心医院进修学习的激励机制,积极吸引大医院医生以多种形式参加基层医疗工作,鼓励医联体内核心医院以托管的模式参与社区卫生服务机构的建设和发展,同时调动基层卫生机构医务人员学习的积极性。实现基层卫生机构从“被动接受”向“主动摄取”转变,逐步达到“自身强大”。

3.2 强化经济杠杆对有序就医的作用 政府应发挥在分级诊疗中的监管、考核、调节作用,统筹协调财政、物价、社保、卫生等部门[3],通过“三医”联动政策,利用经济杠杆引导居民首诊到社区。通过社区就诊的患者可以共享医联体内医院的检查、检验设备,医院对医联体内转诊患者按社区卫生机构收费标准收取费用,医保按照社区的报销比例进行报销,而对于直接到医院就诊患者,医保不予报销。根据北京市人民政府《医药分开综合改革实施方案》的通知(京政发[2017]11号)[4],北京市自2017-04-08实施综合医疗改革政策后,三级医院门诊医事服务费由2元升至10元,社区卫生机构门诊医事服务费1元,60岁以上的患者在社区就诊免门诊医事服务费,社区对慢性病患者实行家庭医生签约服务和长处方服务,选择社区就诊的患者明显增多,这充分说明利用经济杠杆干预就医意向的效果显著。

3.3 加强对居民的宣传力度 本研究结果显示,患有慢性病史的居民对社区首诊的知晓率为60.64%,无慢性病史的居民仅有32.39%知晓社区首诊,居民在不了解分级诊疗制度的情况下是无法有效地配合分级诊疗制度的实施的,自然不利于分级诊疗制度的落实,因此,社区应该加强宣传社区首诊制度和社区卫生服务机构的功能定位,提高居民对核心医院、社区卫生服务机构的医疗水平、服务特点和定位的认识,减少疑虑情绪,让患者理解社区首诊在缓解看病贵、看病难问题中发挥的主动作用,使患者转变就医观念,改变患者的就医习惯[5-7]。

3.4 充分发挥医联体作用,快速提升社区医生的诊疗能力和转诊服务能力 本研究发现,居民不选择社区就诊的首要原因是社区医疗水平不高、有耽误病情的危险,在目前基层卫生服务机构诊疗能力和转诊服务能力不能满足居民需要的现实情况下,要在短期内快速提升社区卫生机构的诊疗能力,应当以医联体为实体,在现有条件下,依照三级医院住院医师规范培训标准和社区全科医生培训标准,制定适合于基层卫生服务机构全科医师培训体系和医联体内不同医疗机构间常见病、多发病的同质化的诊疗、转诊标准和流程,建立各医疗机构之间对患者的接诊、诊疗、转诊等医疗服务的较高程度的一致性和同质化的医联体上下联动模式。医联体内核心医院选派教学及临床经验丰富的副主任医师以上职称的医生负责本专业培训带教工作,根据社区全科医生的特点采用灵活多样的形式进行培训,如情景教学式、跟踪式、医患互动式授课,培训专家下沉到社区指导,社区医生参加医院科室大查房,疑难重症病例讨论,师带徒出诊等,同时结合地域多发性疾病的特点,联合基层医疗卫生机构申报区域性研究课题,实现科研资源的共享[8],以达到快速有效提高社区卫生机构医疗服务水平的效果。

3.5 建立医联体内便捷的双向转诊机制 信息系统建设滞后,患者双向转诊程序繁杂,也是制约分级诊疗制度实施的一个重要因素。在不选择社区首诊的352例居民中,有228例因双向转诊不便捷而不去社区就诊,因为医院和社区卫生机构之间没有建立信息平台,不能实现患者远程会诊,双向转诊靠人工电话联系和手工登记,尽管医院成立了专门负责医联体工作的办公室,为患者办理预约和双向转诊,但是并没有简化患者就诊的繁杂过程,没有从根本上解决看病难的问题。如果医院和社区信息系统实现有效对接,患者在社区就诊,遇到社区医生解决不了的问题或社区没有的检查、检验,社区医生直接为患者进行远程会诊、预约就诊、开具医院的检查、检验单,患者持社区医生的预约就诊单或检查单直接到医院接受诊治和检查,可很大程度上减少患者的就诊手续和等待时间,患者就会更愿意到社区就诊。因此,应重视信息化在分级诊疗制度中的应用,加快双向转诊信息系统和远程会诊系统建设,建立完备的医疗信息平台对接[9]。

3.6 本研究的局限性 在数据收集方面,本研究采用的数据是2016年居民的问卷调查结果,未再收集最新的关于患者就诊意向和对基层首诊认知情况的资料,因此本研究结果可能与当前全市实施医药分开综合医改后患者就医流向状况和对基层首诊认知情况有所出入。

综上所述,想要达到有序就医的分级诊疗目标,必须加大对居民的宣传力度,提升基层卫生服务机构的诊疗能力和转诊服务能力,同时加快信息化建设,为居民提供就诊、转诊的便利,使居民切实感受到即使在基层卫生服务机构就诊,也能享受到便捷、快速、高效、连续的优质医疗服务,使患者主动参与到推进分级诊疗制度的行动中,自愿到基层首诊,达到居民有序就医和分级诊疗的目的。