“微介入”下的背街小巷更新设计研究——以通州老城果园大街为例

2019-05-16倪晨辉欧阳文

倪晨辉, 欧阳文

(北京建筑大学 建筑与城市规划学院, 北京 100044)

北京城市副中心的建设是国家新时期的重要战略. 背街小巷是城市公共空间及交通系统的重要组成部分,不仅是与市民联系最为密切的空间,也是感知城市生活的主要载体. 高品质、充满活力的街道空间是城市副中心建设成败的关键内容之一. 为了进一步落实习总书记关于“既管理好主干道、大街区,又治理好每个社区、每条小街小巷小胡同”的指示精神,本人参加了由北京市通州区市政市容管理委员会和北京建筑大学联合举办的北京城市副中心“背街小巷·城市家具”设计竞赛. 在竞赛的基础上,针对通州老城果园大街这一有悠久历史且亟待提升的街道,运用微介入理论进行设计分析. 微介入是近年来被广泛应用与研究的更新方式,这是对以往推倒重来的反思和发展,摒弃了以往大尺度大规模的方式,通过“微”而衍生出尺度微小的改善,减少建设性的干预,以达到可持续更新的目的[1]. 希望可以为这一类型的背街小巷品质的提升提供一些经验和引导,避免简单粗暴的干预手段.

1 研究目的

通州成为北京城市副中心之后,将会面临着新的需求置入与历史老城现状产生的矛盾. 通州区背街小巷作为城市副中心的“里子”,如毛细血管一般广泛存在于城市之中,存在着风貌不协调、设施不健全、缺乏文化特色等一系列问题. 对于背街小巷的整治也成为提升城市品质的一项关键内容[2]. 因此通过对通州区背街小巷进行设计研究,既接纳新的需求又保存独有的特色,以提升背街小巷的品质,从而达到提升整个城市环境品质的目的.

果园大街承载了周边小区人群通往公共交通枢纽的功能,同时也是周边小区仅有的城市公共空间. 街道长期被以交通为先的理念所占据,作为一条生活性的街道,果园大街缺失了对于人的考虑. 因此,果园大街的更新研究,需要在其承担交通功能的基础上,提升街道景观环境,为居民的休闲娱乐提供可能,成为真正承载居民公共生活的公共空间.

2 果园大街历史研究

2.1 “果园”片区形成

古代以园字命名地名的原因一般有4种. 其一是元朝以来,朝廷重视桑、枣栽植,以解决衣料来源和饥荒问题. 桑农果农居于林侧渐成村落而以园称之. 其二是清朝定都北京,实行“圈地”政策,清廷赐园地予王公大臣,受雇佃农居园侧,终年守园种园渐成一村,此类皆以官兵姓氏命名为“某家园”. 其三是清朝内务府所领取的官地——曰菜园、曰瓜园、曰果园. 这些地方是由内务府直接管理,被役使的农奴渐多,渐成一村,便以所种植品种命名. 其四清代通州漕运衙署效仿帝王,设园林,以供休闲娱乐[3].

果园大街所属地永顺镇果园属于第三种,因种植蔬果而得名. 此地原为果园,始有姓王名希林的看园人居住于此. 这里为果木庄头所有,形成聚落后依据姓氏和果林而命名王果园,清光绪年初(1875年前后),简称为果园. 此地名副其实是历史活动的产物,有着丰富的文化内涵.

2.2 街道历史

通惠河属北运河水系,由元都水监郭守敬主持规划和修浚,元代通惠河故道流经通州古城池南部区域,即为如今果园大街所在的区域. 由漕运故道坝河图中可见果园区域在当时便已形成村落,呈矩形与老城区相连. 在这个村落里,有两条路——果园路和果园大街,虽无法具体确认街道形成于何年,但依据街头通州人口口相传的果园牌坊看来,历史较长. 果园大街不仅富含自清代村落延绵流传下来的历史记忆,同时也是源远流长的运河文化的物质载体.

图1 改绘漕运故道坝河图Fig.1 Redrawn map of the old way and dam of water transport(资源来源:Source:http://www.tztsg.com/BeiYun/Subject/dayunhe18/part1/sec1.html)

3 果园大街现状及问题

3.1 街道区位

果园大街位于北京市通州区老城南侧果园区内,毗邻地铁一号线果园站. 果园区现在为一片居民住宅区域,果园大街南北走向,位于果园小区之间,承载着东西以及北部小区人群通往公交车站以及居民日常生活的功能. 周边为居住小区及旧货市场等,沿街是与生活密切相关的小商铺,街道整体生活氛围较浓厚,属于一条生活性街道.

3.2 街道精神文化层面

3.2.1 历史记忆缺失

作为富含深厚历史文化记忆的载体,果园大街零星的布置着广告牌、公示牌,其形式、内容与风格均与街道文化并无联系. 经调研访谈,街道的使用者对街道的历史了解很少,这条街道在人们的眼中只是一条沟通内部小区与城市主干道的必经道路. 居民习以为常的漠视让这条老街显得格外冷落. 曾经熙熙攘攘的果园,如今除了一片居民区外,已难以找寻历史的踪迹.

图2 街道区位图Fig.2 Street location map

图3 周边功能分布Fig.3 Peripheral functions

3.2.2 街道氛围冷落

果园大街毗邻地铁一号线果园站,且南端与城市主干道相接,承载了东西以及北部小区人群通往公共交通枢纽的功能. 以往街道主要以快速通行为主,车行在街道中占据首要地位,长期对于人的忽视使得街道缺少人性化的设计. 街道作为城市公共空间,只承担了通行的功能,缺失了对于公共活动的承载.

街道南部入口为一处小区休闲运动区,设备较为老旧,边界以围栏作为隔断,位于交叉口处,与小区联系性较弱,使用率较低.

3.3 街道物质空间层面

3.3.1 环境品质较低

街道环境较为单调,东侧南段人行道路以围墙作为边界,东侧北段主要以沿街商业建筑作为边界. 商业建筑在之前的整治过程中,为统一而进行刷白处理,形成了较为干净整洁的界面,但是建筑立面质量较差,且白色相对于其他色彩易形成隔绝感,与商业功能及街道功能不相符合. 西侧人行道路南段以临建建筑构成界面,北段主要由小区围墙以及栏杆构成,栏杆内部为小区绿化,临街栏杆界面以围和小区功能为主,对于街道未形成良好的界面形象.

人行道上设置有不均匀分布的行道树和局部阴角空间绿化,未经过统一的绿化景观设计,缺乏视觉整体感. 人行道路不连贯,体验感较差. 街道东侧缺乏树木绿化,夏季较为炎热,也是人们不愿停留的原因之一.

图4 街道空间Fig.4 Street space

3.3.2 空间利用率低

果园大街拥有较为独特的空间形态,街道东侧临街建筑缺少统一规划. 北端建筑多以锯齿形排布,形成较多大小形状不一的阴角空间,少量建筑主入口前会有较大的空间,与人行空间混杂. 南端街道留白空间较大,位于建筑入口前,街道缺乏合理路线设计且影响街道美观.

3.3.3 设施设备杂乱

街道设施主要以电线杆、指示牌、广告牌为主,在街道中行走可清晰地看到街道空间顶界面杂乱交错的电线以及侧界面各类指示牌、广告牌、宣传栏等.

图5 改造效果图Fig.5 Effect picture(资料来源:https://mp.weixin.qq.com/s/s4zxXgZ0H3H9MbSqUyzbNQ)

3.3.4 城市家具简陋

街道南部入口处东侧由2 m高的围墙和红色栏杆围合而成,形成一片梯形区域. 内部设置了8个健身器材,调研途中可见到少量居民在其中锻炼. 这种公共活动区域使用完全封闭,不易让使用者产生亲近感,并且内部器材以健身为主,散布在水泥地上,限制了这一节点空间的多重使用功能,作为街道入口形象,也并未起到提升街道品质的作用. 由于果园大街街道空间缺乏设计,街道上也并无可供休息的城市家具,因此街道本身没有使人产生停留的兴趣.

4 国内外案例参考

4.1 上海番禺路222弄改造项目

番禺路222弄,位于上海市长宁新华路,道路长度接近80 m,是居民们眼中的“脏乱差”街道,存在着通行不便利、社区不完备的矛盾. 设计师在改造中提出“步行实验室”的感念,以“步行优先”“儿童友好”为两大原则,在设计中取消路缘石和高差,为行人、非机动车和低速机动车,提供完整的底界面,发挥出街道最大的公共性.

设计在改造过程中首先取消路缘石和高差,为行人、非机动车和低速机动车,提供完整的底界面,从而发挥出街道最大的公共性. 其次,对底界面进行特殊设计,通过色彩和波浪线的置入,营造强烈的步行休闲空间的氛围,以对机动车行驶者带来慢行心理的暗示,并在人行底界面用4种不同材质进行拼接给予人变化的步行体验. 最终过5组公共座椅的围合形成“里弄客厅”的空间感. 实现城市开始从“道路”逐渐到“街道”的回归,由“机动车交通空间”到“步行化生活空间”的回归.

4.2 美国小石镇街道改造

街道不应只是简单地将交通从一点转移到另外一点,而应是捕获价值的平台. 好的街道设计可以提供非交通性社会功能,如聚会、集会、娱乐、生态和审美[4]. 小石镇街道位于美国旧城区,在改造过程中的目标是从商业到文化和居住使用的转变. 通过聚拢分散在周边的文化机构,来催化和设计出一种与之前不同的综合用地方式,在街道中融入居住、工作和文化.

图6 改造效果图Fig.6 Effect picture(资料来源:https://www.gooood.cn/street-rebulid-little-rock.htm)

在街道设计中,利用3个阶段创造出节点,节点空间提供了中心感以及生活的舞台,这与占主导功能的流动性是相反的. 在端口通过行人平台创造2个“城市房间”,使步行环境获得优先权,将城市家具、建筑铺设以及城市小型景观融入,营造出街道中的小型角落公园,让人们可以自然亲近[5].

5 设计研究

5.1 设计理念

基于对果园大街历史及现状的研究,设计希望可以呼应果园大街的历史,重拾果园文化,并且希望为使用者提供更多街道生活的可能性,因此以“树下”为基本理念,包括“都市野趣、果园追忆”“节点空间、承载生活”“运动街区、线性关联”3个主题,皆围绕着对于树的不同方式的运用以营造出新的街道生活空间和街道生活方式.

5.2 精神文化层面

5.2.1 文化微介入唤回历史记忆

在对于果园大街进行提升设计时,首先应该提升居民的历史价值认同,只有增加了使用者对大街的尊重感和认同感,才会使得街道保护得以可持续. 对于街道持续的保护维护成本是极高的,我们希望可以在对城市的保护中提出,增加公众的参与度,让公众自觉地对城市环境进行维护和保护,同时增加公众的城市自豪感[6].

文化微介入的原则是通过营造整体街道传统氛围和体现果园历史,在街道界面以及城市家具引导指示的设计中融入传统建筑元素与符号,并增加果园历史的展示设计,例如,元明清历史图示以及与古运河的关系,让人们对于果园区域的形成有一定的了解,可以将这片区域定位于历史的长河之中. 并且通过“树下”这一设计理念,回应果园大街的果园历史,让人们对其有更深入的了解.

5.2.2 功能微介入注入街道活力

对于功能介入的基本原则是希望能够在街道尺度上补充缺乏的街区功能,但不涉及街区整体规划层面. 通过公共活动类功能的置入,增加街道活力.

设计以“树下”为基本概念,通过“都市野趣、果园追忆”“节点空间、承载生活”“运动街区、线性关联”3个主题,增加完善街道及公共空间的功能性,置入强烈交往倾向的功能,让人们有更多的机会参与公共生活.

图7 街道平面节点Fig.7 Street plane node

“都市野趣、果园追忆”,在街道空间中增加了居民自发种植体验区域,在一定的导则规范下,居民可以选择种植的植物种类,并负责日后的维护,增强公众的参与感,使得每个人都有机会创造自己生活的城市空间. 在街道入口公共空间及其他重要节点和沿街街道种植果树,恢复果园大街应有的生机. 樱桃原产地是中国,1973年在河北省蒿城县台西村商代古墓(前16世纪—前11世纪)中发掘出两粒毛樱桃种子. 中国樱桃后称楔、荆桃、含桃等,《礼记·月令》:“是月(仲夏之月)也,天子乃以雏尝黍,羞以含桃先荐寝庙. ”郑玄注:“含桃,樱桃也. ”《淮南子·时则训》:“羞以含桃. ”高诱注:“含桃,鶯所含食,故言含桃. ”可见中国栽培樱桃已有2000年以上的历史,介于美观和适应性考虑,我们最终选取了樱桃树.

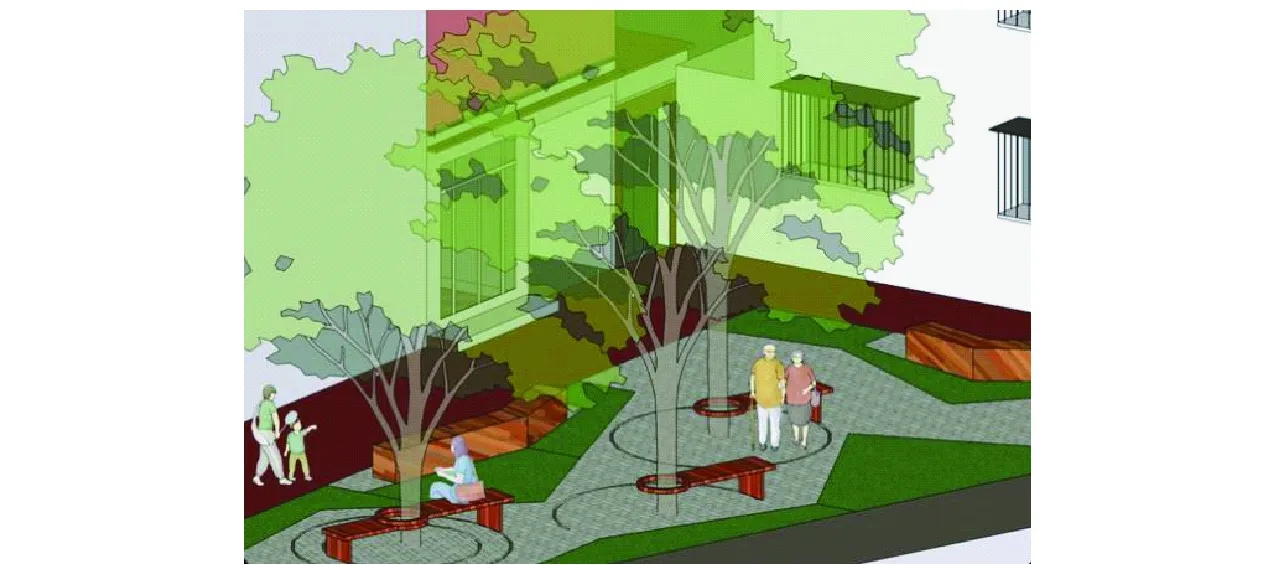

“节点空间、承载生活”,果园大街原街道在两端及中间有三处非街道尺度的公共空间,其中入口处原为小型健身设备区域. 我们将3个小空间进行统一设计,分别置入不同的功能,形成以樱花树为主的标志性入口休闲广场,以及中段的运动休息广场和末段的与水池相结合的休闲性广场.

“运动街区、线性关联”,优化该段道路的步行交通系统,通过线性步行系统串接沿线节点空间. 东侧人行道路较为宽敞,西侧人行道路为基本的人行道尺度,并且调研中可见行人使用西侧人行道路较多,因此转变东侧沿街空间为运动通行空间,设置连续运动步道,配合景观设计,缓解周边缺少运动空间的问题.

5.3 物质空间层面

5.3.1 环境微介入增绿加蓝

环境的微介入以增加街道景观为主,通过增加绿植以及水系提升街道的景观性和微环境. 街道东侧由于大量底界面以混凝土为主,缺少绿化和树木,因此夏季较为炎热. 并且,果园区域位于运河古河道流经区域,通州也自古有着运河文化底蕴,因此希望在街道环境设计中增绿加蓝,提升街道的景观环境.

在功能置入的基础上通过街道平面划分增加绿地面积,在东侧街道空间增加行道树,较大边角空间根据功能需求增加树木,以形成多个宜人小空间. 3个广场节点空间进行重点景观设计,入口广场设置以樱花树为主的广场显示果园主题,中间广场以绿化休息为主,末端广场融入叠水设计作为小广场中心,通过3个广场的增绿加蓝设计,提升街道整体环境.

5.3.2 空间微介入重拾边角空间

空间微介入以微小边角空间的再利用为主,而不做大的空间修建或拆除等,避免设计冗杂,而是以最低的介入营造出宜人的效果. 呼应“树下”主题,在入口广场设置以樱桃树为中心的入口广场,形成树下宜人空间,同时作为街道的标志性入口,营造出街道的活力氛围. 街道末端广场空间更加靠近居住小区,设置以水为主要元素的广场,提供静谧的休憩空间.

图8 广场节点Fig.8 Entrance plaza

图9 末端广场Fig.9 Terminal plaza

街道东侧锯齿形排列的沿街建筑形成许多不规则街道空间,以及街道建筑大门入口处的闲置空间,现状空置铺混凝土,人行道路路径不明确,与入口空间混杂. 调研期间,可观察到东侧边角空间阳光充足,夏季稍显炙热,冬季温暖舒适,因此将空间合理利用,成为街道阳光节点,为人们重拾舒适的小空间. 方案将街道线性空间划分为运动步道空间和行走空间,中间分别根据原有空间的大小不同,分别用绿植以及小休息空间进行划分,以区分出快速和慢速空间,互不干扰,同时对边角空间进行整体利用. 街道狭窄处采用简单的绿植空间,较宽敞处采用绿植搭配休息空间进行划分,也为人们提供街道中段的休息空间.

5.3.3 集合先进的设施设备

方案中采用一些新技术、新器械,如“一杆多用”,集智能照明、移动互联网信号发射、视频监控、信息发布、电动车充电桩等多功能于一体,各类企业可以把自己研发的感应器安装上去,鼓励更多的创新,同时保持街道的整洁.

5.3.4 灵活布置的城市家具

休息空间采用灵活座椅,以大树为轴,设定轨道,人们可以根据需要自行决定座椅位置方向,但是在一定的规则下进行,不会影响到往来人行和其他空间的使用,增强人们参与感的同时,提供更灵活的空间使用方式.

图10 城市家具Fig.10 Urban furniture

图11 街道场景示意图Fig.11 Street scene rendering

6 结论

综上所述,微介入是适合于通州老城背街小巷更新的一种小尺度更新改造模式. 老城背街小巷在更新过程中,需要既关注于城市脉络、历史文化的延续与更新,体现出老城的深厚底蕴,同时关注空间功能、环境品质、城市家具的提升,适应现代生活的需求. 本文在对通州老城果园大街进行微介入设计提升研究之后,提出了一些设计方法和着手点,希望可以为其他背街小巷提供一些保护和更新的借鉴.