息肉状脉络膜血管病变42例临床特征研究

2019-05-11武炳慧陆慧琴

乔 瑛,陈 承,武炳慧,陆慧琴

西安市第一医院眼科(西安 710002)

息肉状脉络膜血管病变(PCV)以前又称多灶复发性浆液血清样视网膜色素上皮脱离、后部葡萄膜出血综合征。其特征性的临床表现为视网膜下橘红色结节样病灶,异常分支状的脉络膜血管网及其末端的息肉状改变[1]。息肉状病灶可反复出血和渗出从而导致视网膜色素上皮脱离,引起不同程度的视力下降和视物变形。由于PCV的表现与湿性年龄相关性黄斑变性(AMD)很相似,临床上很多医生经常将这两种病混淆。但PCV有其特征性的OCT表现和眼底造影特征,且其流行病学特点、自然病程、预后及治疗均与湿性AMD有较大不同[2-3]。吲哚氰绿造影(ICGA),因其可以检出脉络膜异常分枝血管网和其末端的息肉状改变,故其目前是诊断PCV的金标准[4],其特征为早期出现脉络膜异常分枝血管网(BVN)的滋养动脉显影,继而分支状脉络膜血管网迅速充盈,BVN于造影后期消退或染色。息肉(Polyps)在早期表现为囊袋样强荧光,后期呈“冲刷现象”,染色、渗漏或消退[5]。其中“冲刷现象”是诊断PCV的重要指标[6]。BVN在OCT中的表现为色素上皮(RPE)及RPE下的两层强反射,即“双层征”。双层征的出现表明BVN渗漏,渗漏的液体蓄积在RPE与Bruch膜之间形成OCT典型的双层征。Polyps在OCT中表现为色素上皮的指状突起,其下有中等反射信号。本文选取了我院2015-2017年确诊的42例(42只眼)PCV患者,并将这42例患者的眼底造影表现、OCT特征及玻璃体腔注射抗VEGF(雷珠单抗)药物后的变化,报道如下。

资料和方法

1 一般资料 选取我院2015-2017年收治的PCV患者42例(42只眼)做为研究对象,FFA、ICGA及OCT确诊。42例患者中,男性26例,占61.9%;女性16例,占38.1%。所有患者均为单眼发病,年龄在54~84岁,平均年龄68岁。视力检查:患眼视力0.1及以下者18例,0.12~0.15者14例,0.3及以上者10例。均不能矫正。均有不同程度的视力下降、视物变形及视物遮挡感。眼底检查可见黄斑区有不同程度的水肿、出血及渗出。眼压正常。

2 设 备 眼底造影机,Spec-KT-05788,德国海德堡;光相干断层扫描仪,TR-KT-2152,德国海德堡。

3 试 剂 荧光素钠注射液,广州白云山;吲哚氰绿注射液,丹东医创药业。

4 治疗方法 所有患者均接受玻璃体腔注射抗VEGF药物(雷珠单抗)。术前均行裂隙灯、血常规、心电图、血压及血糖检查,排除手术禁忌证。术前1~3 d使用0.5%左氧氟沙星眼水滴术眼,4次/d,清除结膜囊细菌、增强结膜囊抗感染能力。术前奥布卡因点眼3次行表面麻醉,冲洗结膜囊后用5%聚维酮碘行结膜囊消毒1 min后用无菌盐水冲洗。常规消毒铺巾,开睑器开睑,嘱患者朝注射部位对侧方向注视,标尺标记注射点,有晶体眼据角膜缘3.5~4 mm,无晶体或IOL眼距角膜缘3.0~3.5 mm,注射部位一般选择颞上或颞下象限。注射针先倾斜后垂直缓慢刺入巩膜,刺入深度不少于6 mm,注入雷珠单抗0.5 mg,注射完毕后缓慢抽出注射针,使用无菌棉签按压注射部位,防止药物反流。结膜囊内涂典必殊眼膏,无菌纱布遮盖术眼。术后次日取下无菌纱布,并观察前房炎症反应及眼压。术后3 d继续抗生素眼水点眼,4次/d以预防感染。玻璃体腔注射治疗1次/月,持续3次。

5 随 访 术后每月复查患者视力、眼压、OCT,术后3个月复查眼底FFA及ICGA,观察患者最佳矫正视力的变化,OCT测量CRT的变化,脂状突起的消退情况以及双层征的变化情况。

结 果

1 42例PCV患者的临床特征 42例PCV患者中,其眼底表现中单纯视网膜下出血的有8例,占研究总数的19%;后极部脂质沉着的有2例,占研究总数的4.8%;视网膜下出血合并脂质沉着的有18例,占研究总数的42.9%;视网膜下橘红色病灶合并脂质沉着的有4例,占研究总数的9.5%;视网膜下出血合并视网膜下橘红色病灶及脂质沉着的有10例,占研究总数的23.8%。

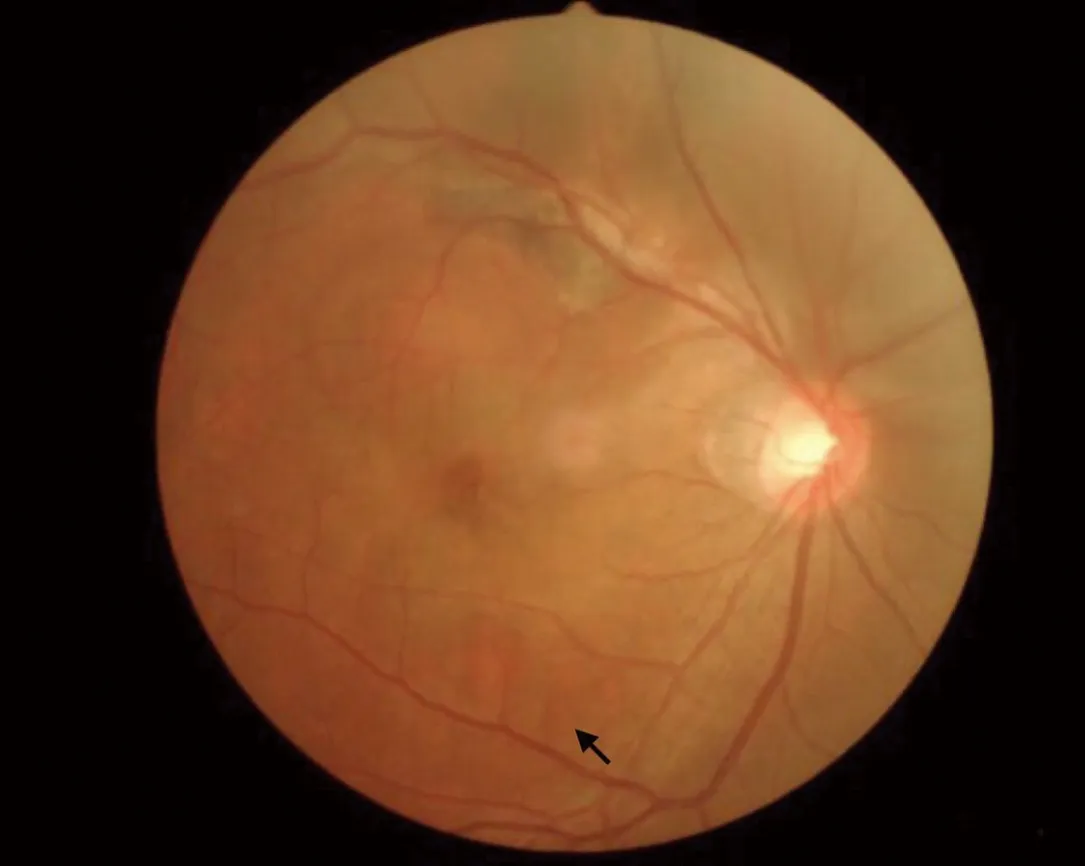

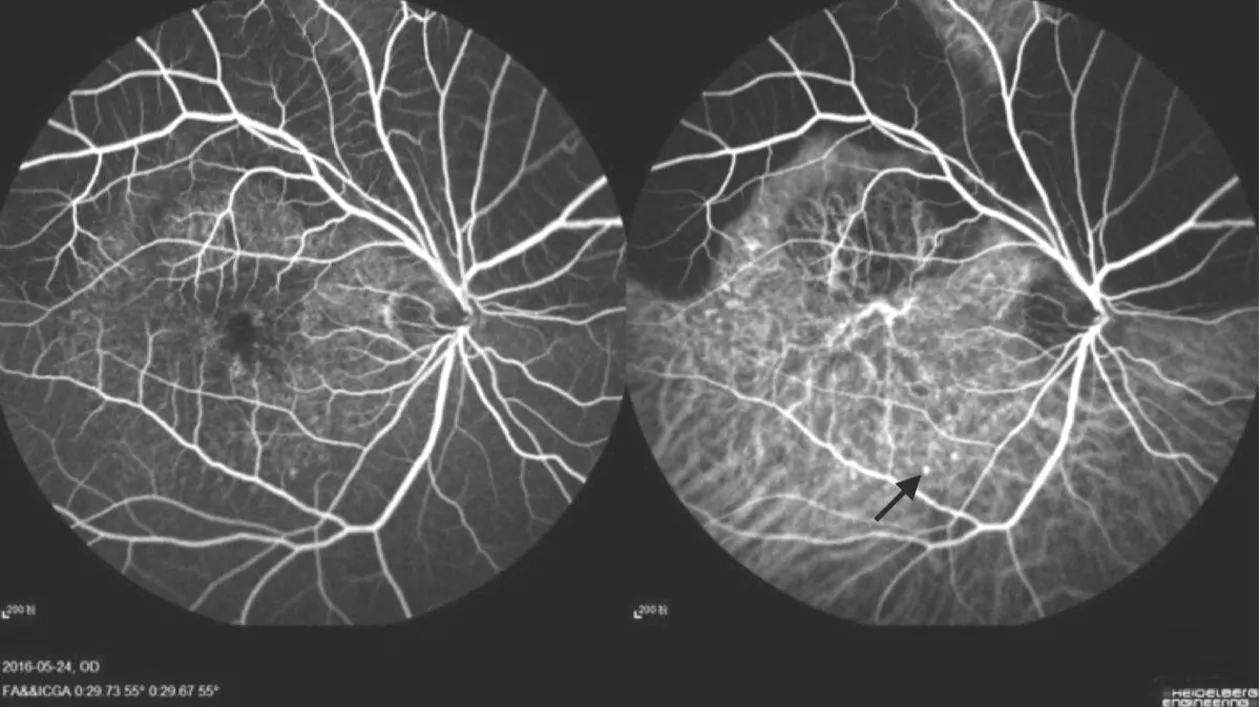

2 造影表现 FFA检查显示,42只眼均表现为早期出现数量不等、强度不均的高荧光斑点,造影中荧光渗漏,造影晚期可见密度不均的强荧光灶。造影中见浆液性PED 2只眼,出血性PED 12只眼,浆液性合并出血性PED 24只眼(图1)。ICGA检查显示,42只眼在早中期均可见不等的强荧光点,晚期成片状,其中仍可见数个息肉状强荧光,与直接检眼镜下所见结节状病灶及部位吻合(图2)。

3 OCT表现 42只PCV眼中,合并眼底出血的共40只眼,占观察总数的95.2%;合并脂状突起的共16只眼,占观察总数的38.1%;合并双层征的共22只眼,占观察总数的52.4%。

4 抗VEGF治疗后视力变化情况 抗VEGF治疗1个月,患者最佳矫正视力:10只眼保持不变或提高1行以下,12只眼提高1行,20只眼提高2行及以上;治疗3个月,4只眼保持不变或提高1行以下,14只眼提高1行,24只眼提高2行及以上。

眼底照片可见黄斑下方视网膜可见数个橘红色结节样病灶(黑色箭头处为1个)

图1FFA检查结果

右侧ICGA示,黄斑下方可见多个点状强荧光并伴有局限性的视网膜毛细血管扩张呈强荧光渗漏与图1中橘红色结节位置吻合;黄斑区ICGA显示滋养动脉供应的多个分支状脉络膜血管网,上方视网膜下出血性遮蔽荧光

图2ICGA检查结果

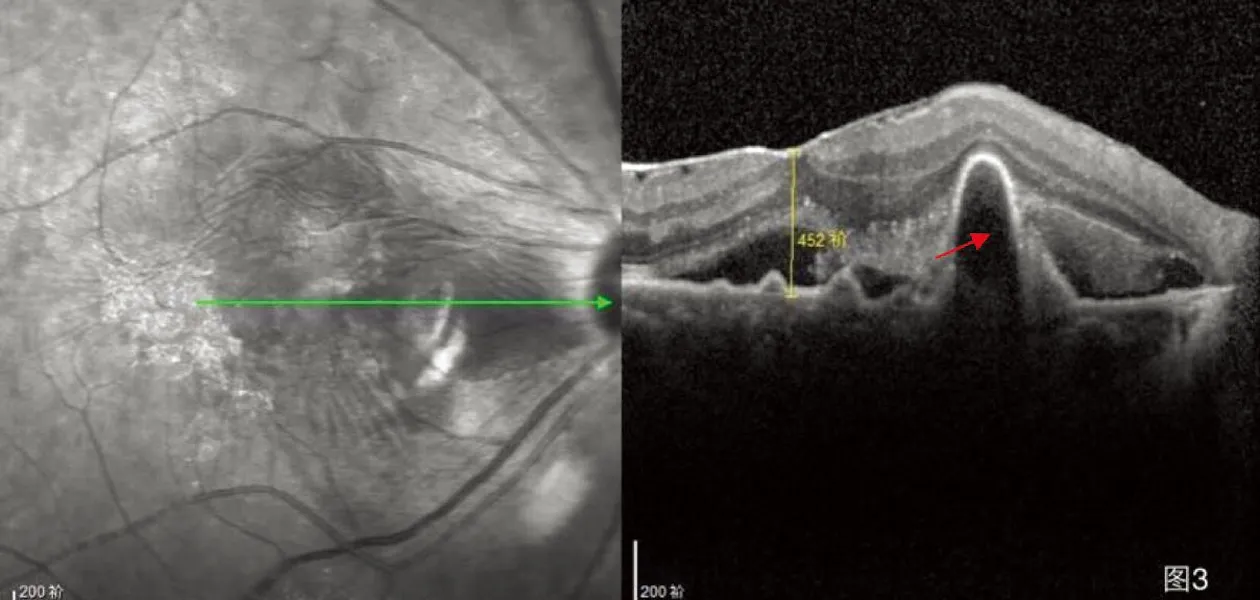

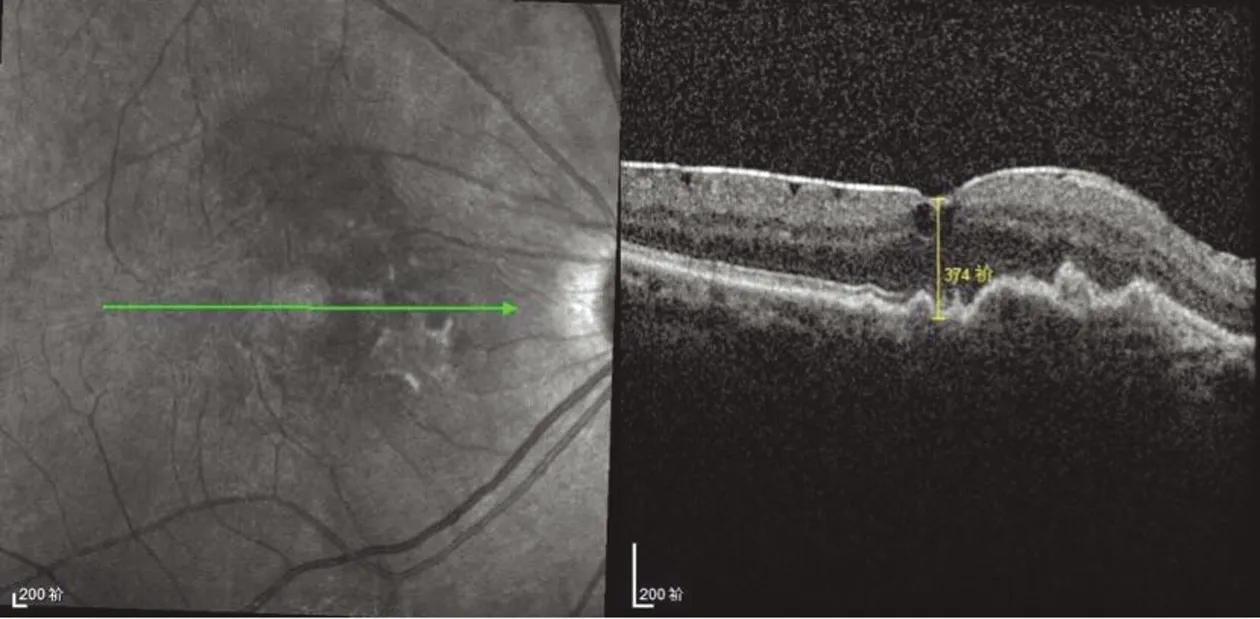

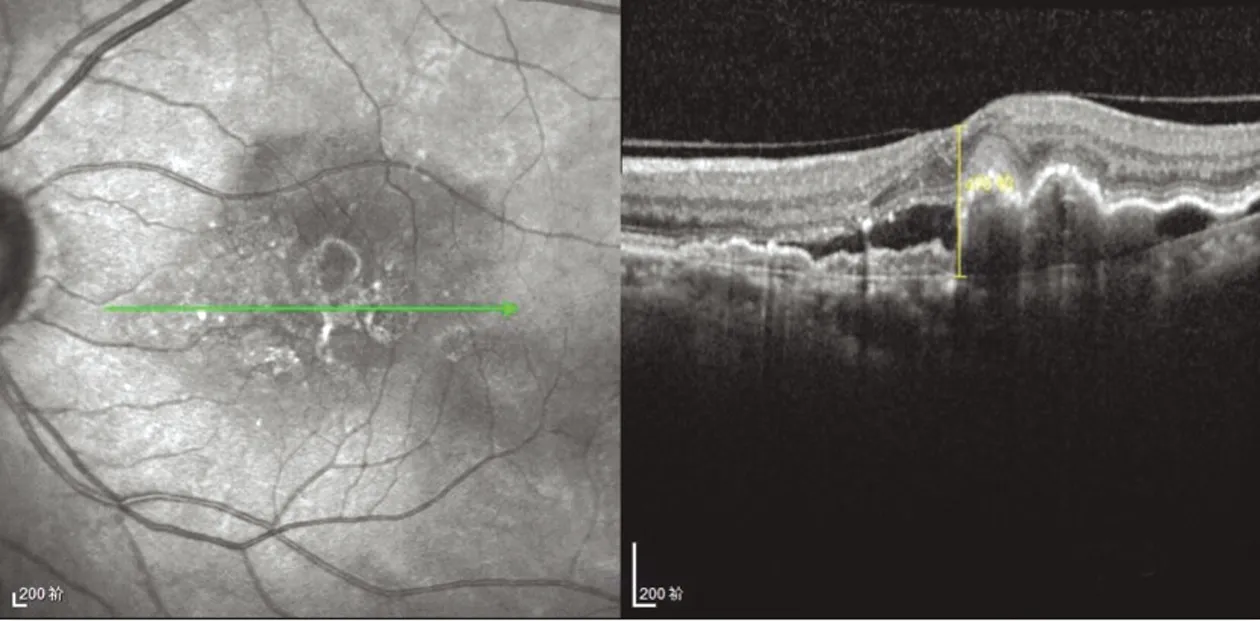

5 抗VEGF治疗后CRT变化 OCT测量CRT变化:4只眼在注射1个月后CRT厚度增加16、18、15、17 μm,余患者均减小,其中16只眼减小50 μm以内,22只眼减小大于50 μm,3个月后所有患者CRT均较治疗前减小(图3、4)。

黄斑视网膜神经上皮及色素上皮浅脱离,黄斑视网膜前膜,视网膜下渗出,黄斑鼻侧可见一指状突起(红色箭头),其下中反射信号,黄斑视网膜前膜可见,CRT为452 μm

图3OCT结果

指状突起消退,CRT为374 μm,较治疗前减小,渗出吸收,黄斑前膜未见明显变化

图4抗VEGF治疗后OCT检查结果

6 抗VEGF治疗后息肉的消退情况 息肉在OCT中的表现为高而尖的像手指状的突起(图3红色箭头所示),在我们观察的42只眼中,有16只眼存在指状突起,抗VEGF药物治疗后,10只眼指状突起消退(图5)。

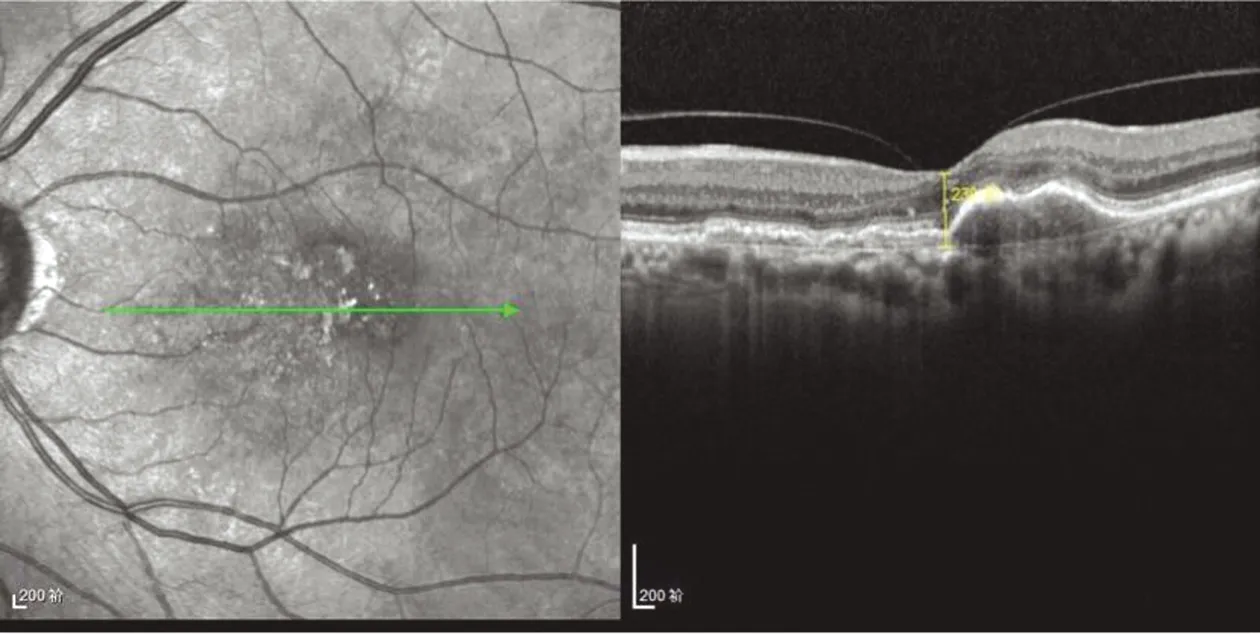

7 双层征消退情况 双层征在OCT中的表现为内层扁平或波浪状隆起的RPE构成的高反射带,外层为薄而直的Bruch膜高反射带,中间为均质性或异质性的中等或低反射的OCT影像。在我们观察的42只眼中,有22只眼存在双层征,治疗后6只眼双层征部分消退(图6)。

黄斑区视网膜色素上皮下可见中高反射信号形成“双层征”,神经上皮浅脱离,网膜层间渗出

图5OCT检查双层征情况

黄斑区视网膜色素上皮下的中高反射信号明显减少降低,视网膜层间渗出吸收,CRT降低

图6OCT检查双层征消退情况

讨 论

国内有学者在对63例PCV患者的研究中报道,其中男性患者44例44只眼,占69.8%,女性患者19例19只眼,占30.1%,年龄47~82(平均65.1)岁[7]。在我们研究的42例患者中,男性26例,占61.9%;女性16例,占38.1%。所有患者均为单眼发病,年龄在54~84岁,平均年龄68岁。这与国内学者的研究结果相似。PCV的主要特征是视网膜下橘红色结节样病灶。国内有学者在对PCV患者的回顾性研究中发现,在研究的206只眼中,眼底检查中发现橘红色结节样病灶的有146只眼,占70.9%[8]。我们观察的42例患者中,有14例患者可看到橘红色结节样隆起病灶,占33.3%。此数据低于国内学者的报道。考虑造成此差异的原因一个是样本量大小的因素,还有一个重要的原因是视网膜下出血及渗出可能部分掩盖了橘红色结节样隆起病灶的观察。这提示我们临床上一旦发现出血及橘红色结节样隆起病灶,应及时行OCT及ICGA检查,以明确PCV的诊断。

浆液性或血性PED是PCV的另一特点。由于年龄、基因等因素的影响使脉络膜血管壁发生异常,出现血管膨大、渗透性增加、血管壁硬化从而血管发生息肉状、结节状改变及异常血管网形成。这些变异血管的形成使血管的脆性增加,造成血管容易发生渗出及出血,这些出血和渗漏造成临近的色素上皮隆起。在我们研究的42只眼中,通过FFA、ICGA及OCT检查,浆液性PED 2只眼、出血性PED 12只眼、浆液性合并出血性PED 24只眼,占所研究患者的90.5%。提示患者如果出现复发性浆液性和(或)血性PED应警惕PCV的存在。

OCT做为无创性及可重复性强的检查,对患者全身情况没有特殊要求,可较好的显示PCV的形态与层次。对应于眼底橘红色结节样隆起病灶及ICGA中息肉状扩张灶,OCT则表现为脉络膜内侧的隆起,表面不规则,边缘陡峭的指状突起;脉络膜的异常血管网在OCT中的表现为RPE及RPE下的两层强反射,即“双层征”。本病例中合并指状突起的共16只眼,占观察总数的38.1%;合并双层征的共22只眼,占观察总数的52.4%。

通过本组病例的研究,抗VEGF药物治疗PCV对浆液性及(或)血性的PED的吸收,息肉的消退及患者视力的提高均有一定的效果。国内有学者研究显示[9],给32例患者(32只眼)每月注射一次雷珠单抗,共3次,6个月后观察平均视力较治疗前提高logMAR(0.28±0.36)。有研究显示[10],玻璃体腔注射抗VEGF药物能改善PCV患眼渗出情况。抗VEGF药物治疗PCV其治疗的基础在于:①PCV的病理生理学研究显示,PCV患者的脉络膜血管具有高通透性[11-12];②脉络膜血管高通透性会增加内层脉络膜静脉压,从而增加渗出和出血等并发症;③抗VEGF治疗会稳定脉络膜血管,同时有抗炎作用;④可减少视网膜下积液及减轻黄斑水肿;

总之,PCV有其特征性的眼底表现及ICGA和OCT特征,通过对这些特征的把握可以更好的对PCV做出诊断,从而制定出合理的治疗方案。玻璃体腔注射抗VEGF药物对PCV的治疗有明确的效果,可做为治疗PCV的方法之一,其远期疗效还需进一步的研究。