把生命押在文学圣坛上的 “小学生作家”

2019-05-10张妮

本报记者 张妮

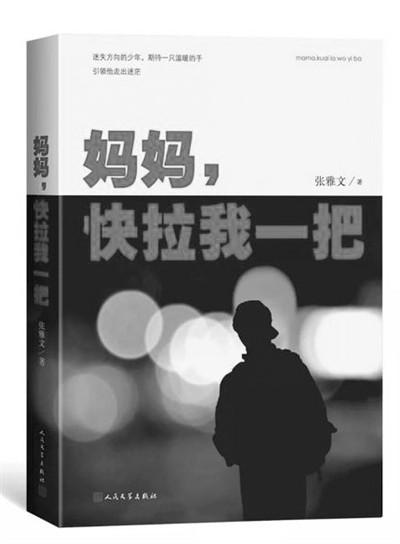

《盖世太保枪口下的中国女人》《韩国总统的中国“御医”》《趟过男人河的女人》……相比这些响亮的作品名字,创造它们的作者张雅文,似乎并不那么为人熟知。但这丝毫不影响她的创作热情。今年75岁的张雅文近期推出了报告文学新作《妈妈,快拉我一把》,关注未成年人犯罪。她对《环球时报》记者坦言,在采访过程中,她既是作家,也是长辈,曾为这些孩子的故事和命运哭过无数次。张雅文的感性或许与自己的经历有关:曾经的速滑运动员、35岁改行写作、被人歧视为“小学生作家”,却在文学的道路上一往无前。“运动生涯给了我坚忍不拔的毅力,无论多难,都咬牙挺着。体育和文学看似完全不同的两种生命态势,但其内在精神却惊人相似:都有着近乎疯狂的热爱和永不言败的追求。只不过站在不同的‘运动场,从事着不同的‘项目罢了。”古稀之年的张雅文露出少女般纯净的笑容,“回头想想,我的人生也像一部小说。”

独闯比利时

环球时报:中国领导人2015年将您的反战小说《盖世太保枪口下的中国女人》英文版作为特殊礼物赠送给来华访问的比利时国王。您当时得知此消息,是什么心情?该小说由真实故事改编,您当年是如何想到去比利时采访故事主人公的?

张雅文:2015年6月25日,一位朋友凌晨3时发来短信,告诉我《盖》书被中国领导人赠送给比利时国王的消息。我当时不敢相信,急忙上网查,结果发现是真的,内心不禁百感交集。我想,领导人赠送这本书,是对书中原型钱秀玲女士的首肯,对中比友谊的礼赞,也证明中国人民在第二次世界大战中,不仅在亚洲战场做出巨大贡献,在欧洲战场也做出了重要贡献。

多年前,我偶然看到一则新闻报道:二战期间,中国女子钱秀玲冒着生命危险,通过德国将军营救了近百名将被纳粹处死的比利时反战志士。二战后,她被比利时政府授予英雄勋章。她是中国女性的骄傲,也是世界女性的骄傲。她属于中国,更属于世界。出于作家的敏感,我认为这是一个百年不遇的好素材,决心倾其所有独闯比利时采访钱秀玲。当然,遇到的困难很多。没钱,不会外语,请不起翻译,住不起旅店,但有强大的信念支撑着我,什么困难都能克服。

环球时报:《盖世太保枪口下的中国女人》给您带来了声誉,但后来关于影视编剧权的问题也给您带来了官司,能谈谈当时的情况吗?

张雅文:这件事过去很久,不愿再谈了。那是我人生最低谷的一段时光。我庆幸自己在花甲之年,承受住了那场几乎毁了我的灾难。一边是三起侵权官司,一边是生死未卜的心脏搭桥大手术。我不仅顽强地活过来,还迎来创作的春天。十几年来,我创作的多部作品连获大奖,被译成外文。这是对我的最大安慰。

妈妈,快救救我

环球时报:您最新推出的报告文学《妈妈,快拉我一把》聚焦于我国未成年人犯罪问题。为什么对此问题强烈关注?未成年人犯罪的根本原因是什么?谁能拯救他们?

张雅文:未成年人犯罪已成为世界三大难题之一,与环境污染、毒品泛滥并列,中国也是如此。少年是国家的未来、民族的希望。而我们的未成年人犯罪问题触目惊心。受网络暴力、社会不良风气等影响,很多未成年人目无法律,无视生命,杀人、吸毒、抢劫、校园欺凌等案件屡禁不止。我跑了全国11个省未管所,采访了200多人,感触颇深。所以希望向社会大声疾呼:“妈妈,快拉我一把!”其潜台词是:“妈妈,快救救我!”希望引起全社会的高度重视。近40年来,未成年人犯罪的手段、数量、原因发生巨大变化。背后的诱因很多:家庭失责,学校失职,社会失范,孩子失律,法制教育不到位等。我认为,法制教育应该前置,从小就让孩子知道什么是法律红线,从小学会自律。

环球时报:采访过程中,哪个案例让您感触最深?

张雅文:许多被采访的犯罪少年的故事都令人痛心,我感触最深的一个案例是校园暴力引发的恶性案件。少年15岁,父母离异,跟随父亲在黑龙江大庆辖区某村生活。他正读初三,马上就要考高中了,却因命案而入监。他在法庭最后陈述时,说出的一番话震撼了整个法庭:“法官,人生下来应该是平等的。可是,受害人却从小到大一直在欺负我,打我,冲我要钱,从小学欺负到中学,从村里欺负到县城……直到出事那天,他还在逼着我给他钱。我没钱给他,我不想一辈子受他欺负,所以就起来反抗了!他小时候欺负我,我奶奶找过他家,可他父亲因贩毒被枪毙了,母亲离家出走,家里只有爷爷奶奶,根本管不了他。我奶奶还找过村长,村长对他也毫无办法。我找过学校老师,老师管不了他,学校也找过派出所,派出所说他不够法定年龄……家长、村长、老师、警察谁都管不了他,我不想永远受他欺负,所以,只好自己来解决他了……”少年在法庭上的呐喊无形中向学校、向社会、向法律提出了一个严肃的命题——应如何解决未满14周岁孩子的校园欺凌问题?不能因不够刑事年龄而任由其无法无天地胡闹下去了。

“只读了5年半书”

环球时报:您15岁成为专业速滑运动员,35岁为什么决定专注于文学创作?

张雅文:我13岁从农村来到城市,第一次看到运动员骑着赛车在运动场上风驰电掣,惊呼:哇!太棒了!我长大一定当个运动员!于是,我每天早上5点起床练跑步,练滑冰,打篮球,15岁被选进了体工队,成为一名速滑运动员。可我并不是搞体育的料,接连伤病,腿骨折过,还得过斑疹伤寒。不得已,19岁就从体工队转业到银行工作了。

从运动队下来,我陷入了痛苦徘徊,我不甘心平庸地度过一生,总想干大事,又不知能干什么。所以决心自学考大学,重新选择人生。1966年准备报考时,“文革”开始了。恢复高考时,我已有了两个孩子。看着人家兴致勃勃走进考场,我趴在考场大门外偷偷地哭。一天,运动员出身的先生开了一句玩笑,说等咱俩老了写一部小说,让小说中的人物去拿世界冠军,实现我们没有实现的理想!这句玩笑话突然敲开了我的心门:干吗要等老年?我现在就写!就这样,我把后半生全部押在文学圣坛上。

环球时报:在您成为作家后,曾有人对您的文化程度提出质疑。您如何面对这样的质疑?

张雅文:微微一笑。我出生在东北只有一户人家的山沟,只读了5年半书就去当运动员了,一生都背着“小学生”的标签。有人指着我的鼻子质问:“你一个小学生还想当作家呀?”我从不反驳,而是把它嚼碎了咽进肚里,化作动力。我知道,知识与成功从不归谁所有,而是给予那些发奋向上、把生命都押在自己所追求的事业上的人。▲