中国卫生法学生产力分布格局审视

——以国家社科基金2006年~2018年卫生法学类项目为例

2019-05-10王雨李巍冯磊

王 雨 李 巍 冯 磊

“学术生产力”是在知识演进的过程中,推动社会协同创新,提增知识总量所表征出的促进知识传播与增值的驱动力[1],卫生法学作为新型交叉的法学学科,其学术生产力也正代表着本学科发展的现状与未来的趋势,研究其生产力分布格局可以清晰把握其发展脉络、现实状况,进而有助于预测并指导未来的发展。本文拟通过对2006年~2018年国家社会科学基金(以下简称“国家社科基金”)中法学年度立项项目里卫生法学相关项目的数量及类别、研究主体、主题内容等指标进行统计分析,呈现近13年来国家主导下的卫生法学知识生产特质和格局,并透过数据所蕴藏的信息反映我国卫生法学学术资源的分配和流动,检视我国卫生法学学术生产格局。之所以利用国家社科基金来量化卫生法学的繁荣程度与社会影响力,是因为国家社科基金被社科界视为衡量某一地区学术生产力和科研组织能力的重要标志[2],在学术研究实践中,社科基金的权威性、基金资助的力度和学术生产力三者之间的关系越来越密切。

1 立项数量及类别

分析资料来自于对全国哲学社会科学规划办公室官方网站中国家社科基金项目的相关检索。

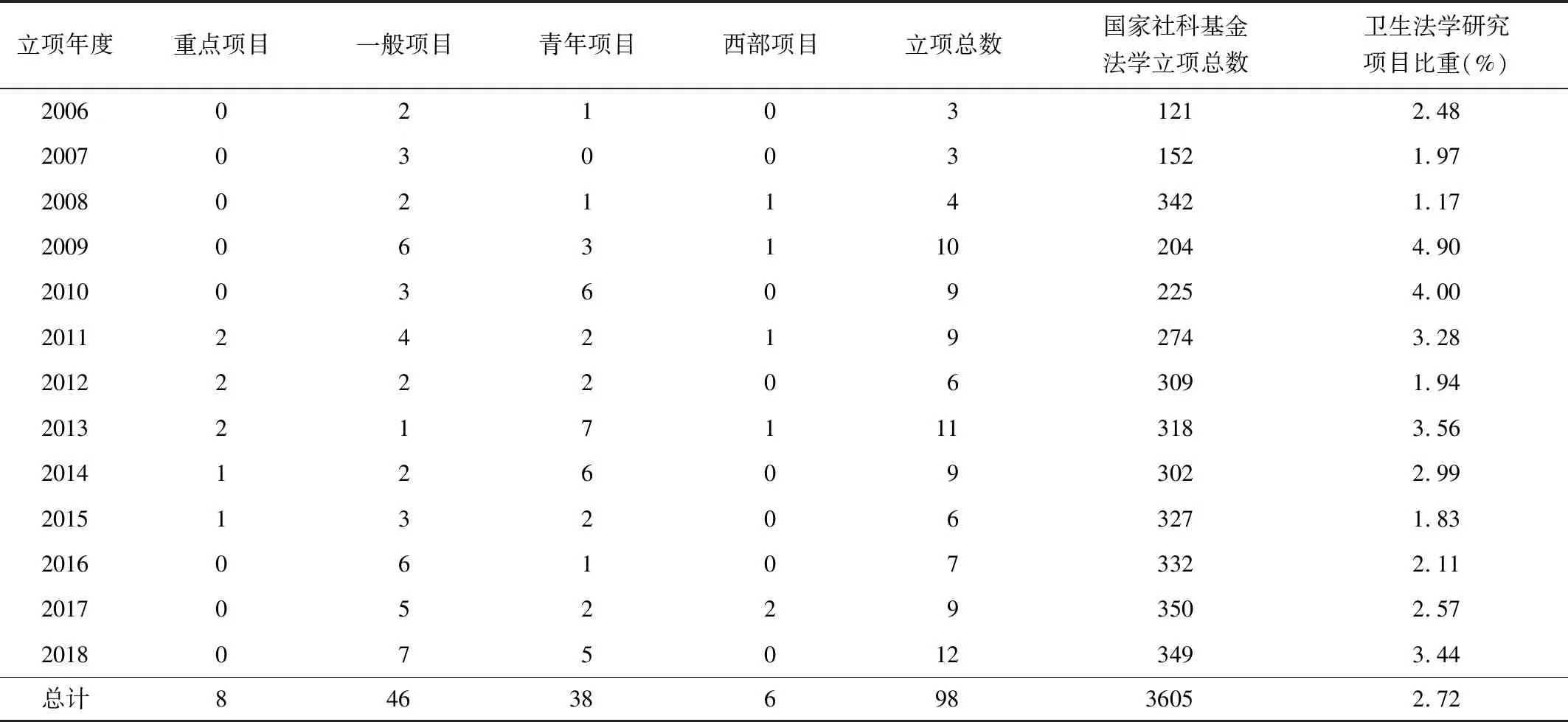

2006年~2018年,国家社科基金法学共立项3 605项,笔者从其中的年度立项项目中筛查出卫生法学立项项目98项(考虑到年度立项项目在国家社科基金的6个类别体系中的广泛性,重大项目、后期资助等类别项目立项条件和要求存在差异性,因而本文只对国家社科基金法学学科的重点项目、一般项目、青年项目、西部项目进行统计分析),占法学项目总数的2.72%。权重数字的背后蕴藏了学术生产力格局的鲜活性,也同时展现了卫生法学在整个社会科学当中的地位。见表1。

表1立项数量与项目类别(项)

立项年度重点项目一般项目青年项目西部项目立项总数国家社科基金法学立项总数卫生法学研究项目比重(%)2006021031212.482007030031521.972008021143421.1720090631102044.902010036092254.002011242192743.282012222063091.9420132171113183.562014126093022.992015132063271.832016061073322.112017052293502.5720180750123493.44总计8463869836052.72

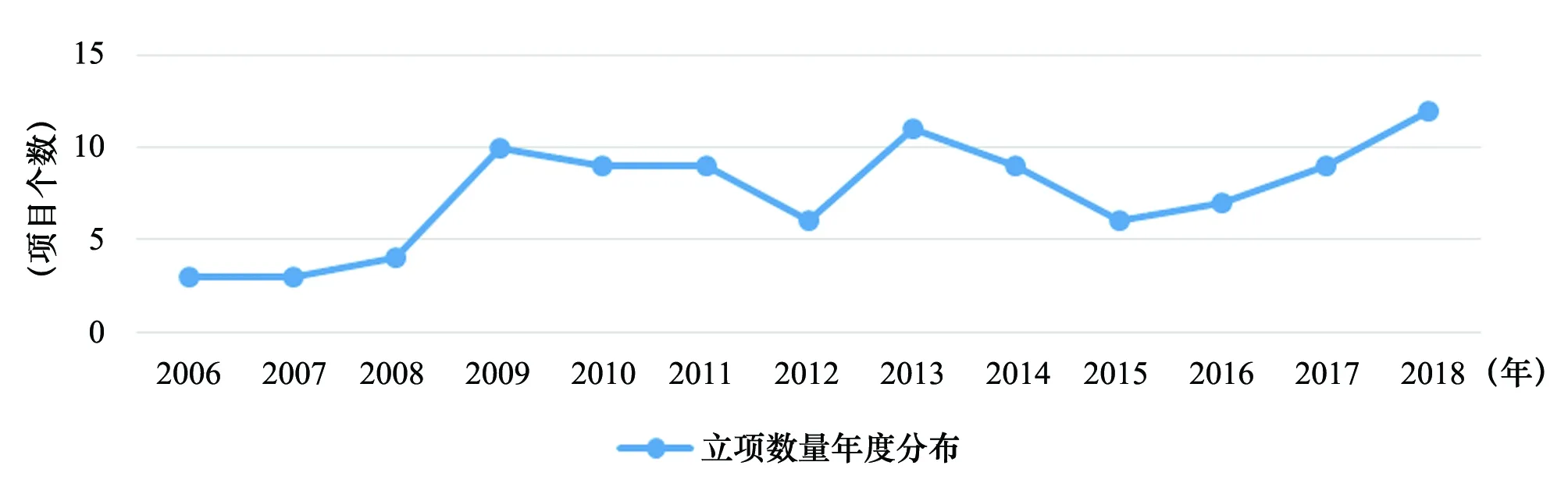

国家社科基金卫生法学类项目2006年3项,占到同年法学立项项目的2.48%,到2018年增长到12项,同比增幅为300%,占同年法学立项项目3.44%,2009年为重要节点,卫生法立项数目异军突起达到10项,权重占比也达到历史最高4.90%,2012年有所下降,但2013年开始回升,达到11项,所占比重为3.56%,见图1。

图1 立项数量年度分配

卫生法学立项项目中一般项目46项,占到比重高达46.94%,青年项目立项38项,位居第二,西部项目6项(另外重大项目立项1项,后期资助1项),见表2。从政策导向上,国家社科基金项目评审充分体现了“向青年项目倾斜”的特征,法学青年项目高立项比例表明法学学科更注重青年研究人才的发现、扶持、培养和储备[3]。而作为新兴学科的卫生法学,其立项趋势也反映出青年学者逐渐成为研究主力军的趋势,这对于未来研究的长期持续发展无疑是有利的。统计中,重点项目8项,占比8.16%,从立项时间上来看,卫生法重点项目从2011年开始出现例如“我国食品药品安全与监管制度创新研究”、“卫生法体系建构研究”、“卫生法修改若干重大理论和实践问题研究”等,同时2011年卫生法也立项重大项目1项“现代医疗技术中的生命伦理及其法律问题研究”,从某种程度上说明,随着医改以及各项卫生立法的不断深入,我国在卫生法律法规及政策建设过程中的一些重大理论和现实问题,逐渐得到了关注。

表2各项目类别中立项所占比重

项目类型项目数量(n)占总立项的比重(%)重点项目88.16一般项目4646.94青年项目3838.78西部项目66.12

2 研究主体

2.1 项目主持者

98项卫生法立项题目中,获准立项2项及以上的社科基金卫生法学课题的负责人有且仅有2人(暨南大学杨丹与山西大学孙淑云)。样本数据显示,卫生法学类社科基金超过2项的主持人,共主持4项课题,表征出卫生法理论研究的人才梯队结构存在比例失衡的问题,研究队伍更新过于频繁。总体来说,卫生法学研究力量比较分散,集群效应不明显,还未形成研究的规模效应。从理论上看,成熟并且发展稳定的学科,势必需要承前启后的“核心学者”和其“代表作品”来构建学科发展的基本图式[4]。学术队伍的结构、质量将成为我们认知当下卫生法学研究格局的重要依据。我们还可以进一步追问“近些年谁在影响卫生法学的发展”,并深入考察这一群体的基本特质,本文限于篇幅和主题,难以对此深入探讨,但相信类似的研究必将助力于对整个卫生法学研究的反思。

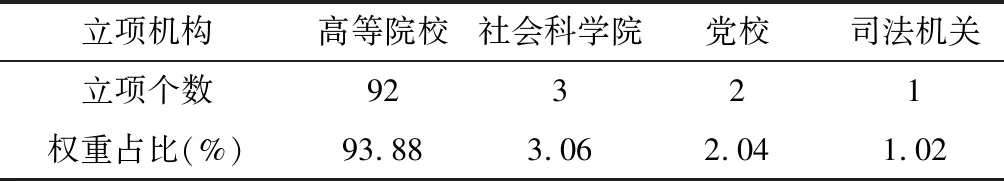

2.2 研究机构

就研究机构的类型划分,共有67个机构承担了98个卫生法学国家社科基金项目,在立项机构系统“地域”具体依托单位上呈现以下特点,高等院校、社会科学院、党校、司法机关所承担的课题分别为92个、2个、3个、1个,见表3。其中包括13所医学院校共20个项目,以及1所综合院校的医学院系1个项目,权重为21%。社会科学院、党校以及司法机关也分别占到了2项、3项、1项,权重为6.12%。以综合院校的政法学院为主体申报项目5个,权重为5.10%。高等院校承担的比例明显高于其他研究结构,传统的法学院校与综合院校的法学院系占比为70%左右,学院派系成为卫生法学知识生产的重要阵地和绝对力量,这主要得力于高校集中了一批具有良好学术研究基础的科研人才,具备展开学术研究的其他硬软件设施。

表3各立项机构情况

立项机构高等院校社会科学院党校司法机关立项个数92321权重占比(%)93.883.062.041.02

2.3 地域分布

类似研究表明,国家社科基金的立项重点关注选题的意义与科研团队的整体研究水平[5-6]。分析资助项目的机构地域分布,可以揭示各区域“系统”依托单位的法学科研实力强弱,“研究队伍分布”主导力量所在,以及背后的政治、经济、文化等动因。笔者统计了立项数目3项以上的省份,将之作为研究产出活跃地域,见表4。应当承认,卫生法学研究的开展,或与政治文化资源聚集程度,经济发展水平,交通便捷程度,信息科学获取程度等诸多事项存在一定的内在关联性。全国共有20个省(直辖市)获得卫生法学立项,北京、上海居于前列,这自然与其作为全国政治经济中心有关,同时,作为京籍沪籍院校或者研究机构由于地缘关系也具有信息优势。而随后的湖南省、湖北省,则以其发展迅速的学科实力抵消一部分的地势劣势,如中南大学、中南财经大学等卫生法学研究较为活跃的院校,见图2。值得注意的是,从立项区域分析,卫生法学的发展分布零散,立项项目并无明显的聚集龙头的现象。

表4地域立项数

序号省份立项数1上海192北京123湖南104江苏95湖北86重庆77天津58安徽49四川410广东311陕西312浙江313江西3

图2 各立项机构立项数与主持人数

3 研究主题

3.1 热点指标及主题词频指标

考察样本主题词频指标,其主要目的在于考察卫生法学类国家社科基金课题研究热点。本文运用了原武汉大学信息管理学院沈阳教授领衔开发的ROST NAT 软件系统的词性识别与词频统计。统计发现,共32个主题词超过5次,剔除“研究、法律、问题、制度、中国、机制、我国、社会、保护”这些并不表征具体研究主题的节点词之外,“医疗”一词出现32次,“安全”一词出现20次,值得一提的“食品”、“药品”分别出现15次与12次,从2008年开始“食品”一词逐渐频繁出现,“药品”一词从2011年开始增长,至今“食品”、“药品”仍然是学界讨论的热点问题,紧扣热点从传统的“食品、药品安全监管制度”发展到创新从不同视角对“食品、药品安全”政策深入的探讨。“风险”与“保险”两词也多次出现,“风险”一词多数与“食品”、“药品”联系在一起,正延续了对“食品、药品”创新领域研究的强化,而“保险”一词则是与“医疗”、“责任”相关联,随着医疗产业的进步,更具体的医疗保险研究也随之出现,例如,2014年“药品不良反应致害事故强制责任保险研究”、2017年“全面建成小康社会背景下构建长期护理保险法律制度研究”、2018年“长期护理保险法律制度研究”。另外“立法”与“刑法”出现频次也较高,分别出现10次与7次,在题目高频词汇表中,“立法”一词频繁出现在各个年份,由2008年开始直到2013年每年均有出现,而“刑法”一词从2009年出现至2012年出现,再到两词在2017年再次频繁出现。由于在法律体系尚未形成之前,学界的研究主要围绕“立法中心主义”而展开,刑法一词的多次出现或许与《刑法》以及《刑事诉讼法》的多次修正有关。见表5。

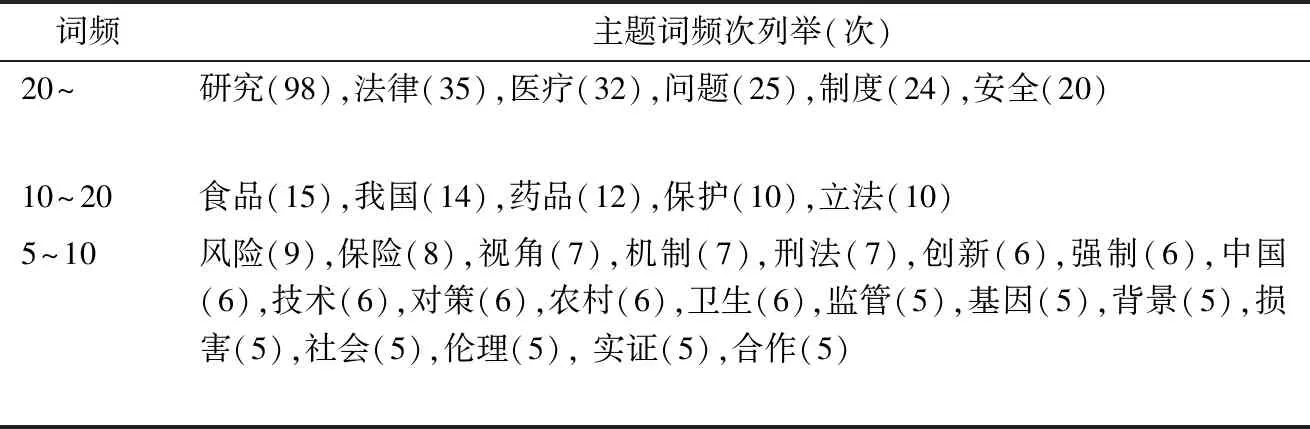

表5矩阵指标 (卫生法学类社科基金高频主题词分布)

词频主题词频次列举(次)20~研究(98),法律(35),医疗(32),问题(25),制度(24),安全(20)10~20食品(15),我国(14),药品(12),保护(10),立法(10)5~10风险(9),保险(8),视角(7),机制(7),刑法(7),创新(6),强制(6),中国(6),技术(6),对策(6),农村(6),卫生(6),监管(5),基因(5),背景(5),损害(5),社会(5),伦理(5), 实证(5),合作(5)

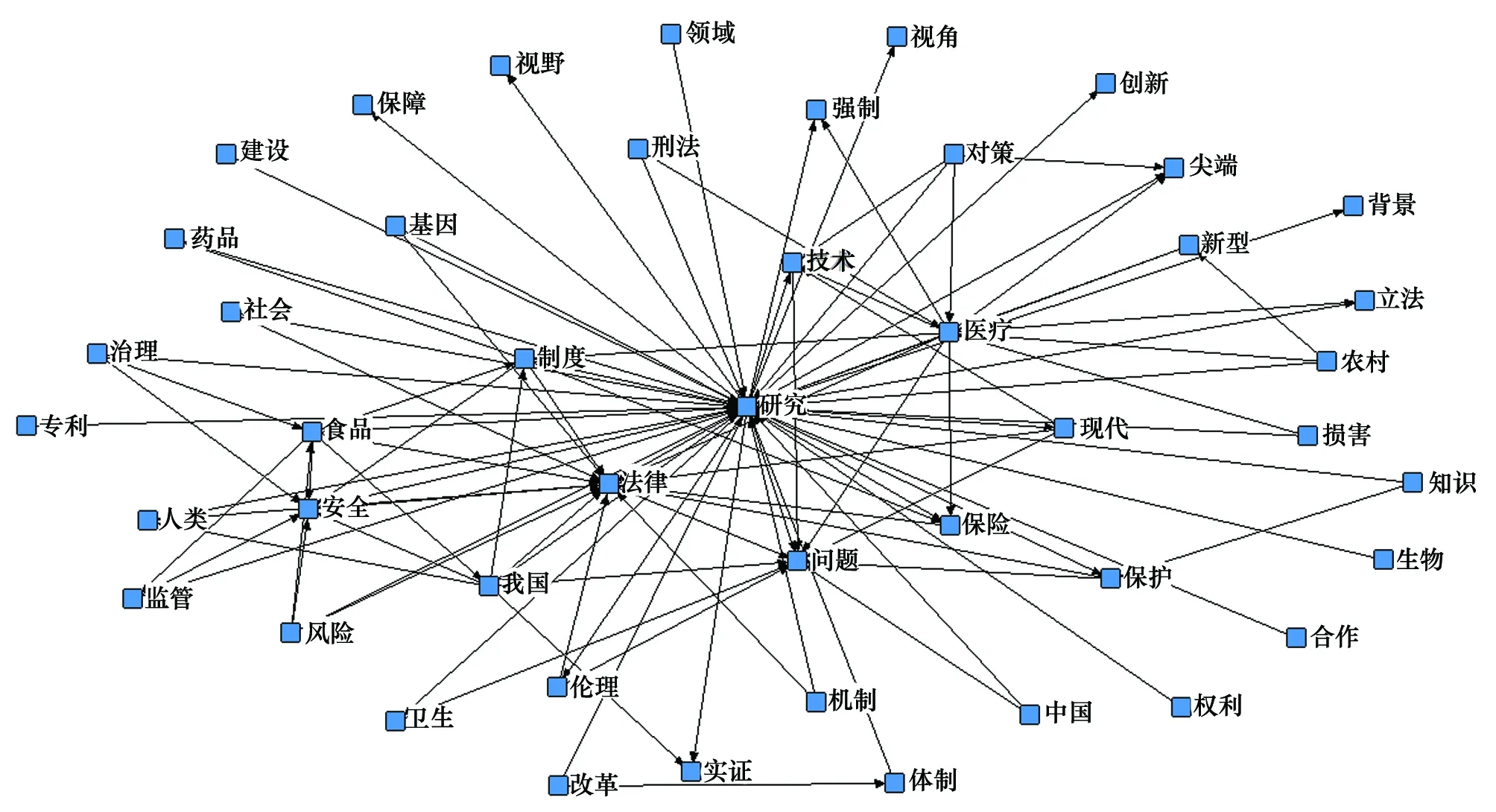

3.2 主题词网格化维度

笔者还就样本的共现矩阵指标予以了考察,其主要目的在于考察主题词的网格化分布情况,本研究运用ROST NAT 软件系统的“社会网络与语义网络分析”技术,通过“提取高频词、过滤无意义词、提取行特征”等程序处理[7],根据卫生法学立项课题主题当中的高频词构建社会网络图,经过进一步的多维标度分析之后,形成新的分析图谱。

不难发现,“研究、法律、制度、问题、医疗”等高频词构成了多维标度分析图谱的关键节点,其中“法律”和“研究”两词组共现频率最高,为35次,“医疗”和“研究”两词组出现频率次之,为31次,进一步过滤无意义词组共现组合之后,“监管”与“强制”两词出现频率高达12次,这正体现出研究者在以健康权为核心的卫生法实施过程中,对政府职能履行的关注,“医疗”与“立法”共现频次6次,业界的持续高频的讨论,正验证了医疗行业的立法问题研究尚未成熟,并未形成独立的体系,具体卫生法方向“食品”与“安全”共现频次13次,“药品”与“制度”为5次。见图3。此处正与前文观点吻合,卫生法学立项研究的特点紧扣当下民生热点,所以可以大致判断的是,研究仍然以政策性研究为主,基础性研究为辅,因为政策性研究更趋向于社会当前热点问题。

图3 语义分析词频图谱

4 卫生法学的现实与未来

4.1 卫生法学研究队伍的发展与建设

卫生法学的学科性质涵盖了医学和法学的两个学科背景,医学和法学又各自作为一个独立的学科分别隶属自然科学和社会科学的两大门类,这使得研究队伍突破了来自法学研究机构的传统。医药类单科性院校立项比例达到20%,可见,学科交叉优势逐渐凸显,卫生法学日趋渐进朝着独立的应用法学学科发展。从研究队伍的更新程度看,社会科学基金卫生法学项目主持人员不够稳定,研究力量分散,同传统法学类立项理论研究的人才梯队的结构相比,存在明显的比例失衡的问题,核心主持人或骨干活跃学者队伍有待进一步壮大。但从立项趋势上可以预见,在国家社科基金学术成长的平台上经过学术的历练,卫生法学研究领域学术队伍积淀速度稳步加快,学术骨干逐渐凸显,梯队结构渐次呈现,从而推动学术发展。

4.2 卫生法学研究主题的强化与深化

卫生法学研究经历了从侧重卫生法制完善到加强卫生立法研究的过程。学者开始逐渐尝试构建完整的卫生立法体系[8],进而寻求符合中国特色的健康领域国家治理方案[9]。从研究主题上看,有以下几个特点可被视为研究强化的标志:(1)医疗损害法律领域深入度和宽度的增加,例如,立项题目中由传统的医疗损害责任研究到风险的社会化分担研究再增加到判决的实证研究。(2)卫生学科相关领域的拓展,如食品、药品、保险等与民生关系较紧密的方面,卫生法学领域一直从各个方面讨论并且强化的热点问题。(3)根据时代背景新主题的增加,如大数据时代的医疗、远程医疗的民法问题以及尖端医疗的刑事立法等。未来,研究主题应当进一步深化,这主要是指在原有研究基础上,结合学术发展规律和现实需求,对卫生法学基本理论、医疗法律制度、卫生法学的社会回应性等进一步研究。

4.3 卫生法学研究质量的积淀与提升

目前,卫生法学研究质量的稳步提高是不争的事实,反映在立项上,表现为立项数量基本稳定,研究主题多样化,一些主题研究逐渐深化。但从立项项目中可以发现,重复性还是比较明显,新颖性、创造性不足。例如,随着社会的发展和新技术的出现,新的病种的诊治准则以及治疗标准等问题,都需要法律做出明文规定,用法律手段加以调整。一些支持本学科的重大基础理论性问题还没有出现,更偏向实用。从引发卫生法学界高度重视且将成为未来卫生法的纲领性文件《基本医疗卫生与健康促进法》的草案看,医疗政策和制度法治化的倾向非常明显,但对两者结合的理论基础、方式等进行研究的项目还未大量立项,卫生法学研究还有巨大提升的空间。