对《头号玩家》的叙事学和游戏学解读

2019-05-09王志强

王志强

(复旦大学,上海 200433)

斯皮尔伯格的《头号玩家》作为讨论VR(虚拟现实)元素的科幻电影一度引起较高的社会关注度,斯皮尔伯格本作为导演能对此类科幻题材可谓驾轻就熟。但《头号玩家》虽然在故事架构上镶嵌了VR元素并多少涉及一点“真幻”的本体论问题,但本片在世界观设定上其实远不如近20年前的《黑客帝国》激进,VR元素的“真幻辩证”仅作为点缀而没有揉入核心主题,导致在观影过程中观众基本意识不到故事在游戏和现实中来回切换。我们通过叙事学工具可以轻松的剥离掉笼罩在《头号玩家》上的虚拟现实外壳,还原出其作为一个传统的神奇英雄故事的母题。同时我们可以通过解读其意识形态结构发现其作为新好莱坞电影的基本价值框架。而且对于本片而言利用游戏哲学切入对其主题的深层剖析明显比“真幻辩证”更加适合。

一、对《头号玩家》的故事形态学分析

普罗普在《故事形态学》中提出所有神奇故事看似千变万化,但其实他们的角色功能项是固定的,叙事功能项是有限的,并且排列顺序也是固定的。所以本质上他们都是一个故事,《头号玩家》也是这种固定母题的典型摹本。在普罗普看来所有的神奇故事都有7个基本角色功能,在《头号玩家》中可以一一找到这些对应角色功能项∶

① “对头”—IOI公司大魔王诺兰/索伦托负责加害、作战和追捕等行动;

② “赠与者”—莫罗/馆长负责向主人公提供宝物;

③ 辅助者—(艾奇、周、修)∶帮助主人公空间转移,消除灾祸,从追捕中救出,帮主人公摇身一变等等行动,在电影中主要是几位有色人种同伴(黑人和亚裔)担任该角色,各种开车带着主人公转移,帮其躲避追捕,为其牺牲;

④ “公主”—库克/阿尔忒弥斯∶主要负责出难题和婚礼;

⑤ “派遣者”—哈利迪/阿诺克,主人公行动往往不是自因的,而是有一个重要的动因派遣者发出指令,哈利迪/阿诺克发起的彩蛋发现之旅是全剧的起始动元,是主人公行动的派遣者;

⑥ “主人公”—沃兹/帕西法尔,普罗普给主人公的动作总结为∶寻找、对赠与者做出反应以及婚礼;

⑦ 是“假英雄”,在本故事单元中没有这个功能项。

这些基本角色功能在几乎所有的神奇故事中——从古老的神话到大制作商业电影,永恒地承载着不变的功能。此外普罗普指出神奇故事的叙事功能项是非常有限和固定的,他把所有神奇英雄故事的功能项进行了总结∶

(1) “缺失一位亲人”(影片一开头男主交代父亲死了、背景交代阿诺克的去世)。

(2) 对主人公下一道禁令∶(有两个禁令环节∶姐姐男友说∶“不要再碰我的手套”,女主角说∶“永远不要透露自己的现实身份”)。

(3) 打破禁令(主角购买了包含手套的套装,同时暴露现实身份)。

(4) 对头试图刺探消息(IOI的诺兰/索伦托启动对男主身份的调查)。

(5) 对头获知其受害者的信息(IOI的发现男主真实身份)。

(6) 对头企图欺骗受害者,掌握他或他的财物(诺兰/索伦托欺骗男主角于其谈判)。

(7) 受害者上当并无意中帮助了敌人(男主角再谈判中暴露了自己并被确定了住所所在地)。

(8) 对头给一个家庭成员带来危害(姐姐被炸死)。

(9) 灾难被告知,向主人公提出请求或发出指令,他出发(男主开始正面反抗,决定捍卫自由)。

(10) 决定反抗。

(11) 主人公离家。

(12) 主人公接受考验,获得相助者帮助(馆长给出复活硬币,再“闪灵”故事中寻找第二个关键信息,再虚拟决战中寻找到第三个关键信息)。

(13) 主人公对赠与者做出反应(复活硬币起作用)。

(14) 宝物落入主人公手中(得到游戏控制权)。

(15) 主人公转移(飞车逃入贫民窟)。

(16) 主任公与对头正面交锋(现实中的决战)。

(17) 给主人公做标记(为21~30项假英雄故事铺垫,本故事没有)。

(18) 对头被打败。

(19) 灾难消失、缺失消除。

(20) 主人公归来(加冕——正式成为绿洲控制者、娶公主——获得女主)。

(21~30) 假英雄故事(本故事没有)。

当我们清楚地梳理出本片的基本功能项后,《头号玩家》的故事就会很容易公式化∶这是一个非常传统的英雄成长故事,现实中的失败者被命运选中并召唤出征,在奇遇中获得特殊技能,成为英雄打败大魔王并拯救世界,最后加冕国王、迎娶公主。

《头号玩家》可被基本叙事功能项所还原并不影响本片的电影质量,因为怎样娴熟地把一个成熟而古老的叙事套路有节奏地演绎出来,并且通过巧妙的元素设计和刺激掩盖掉其基本功能项而不被观众识破,这才是考验当代商业电影制作水平的关键。

二、对《头号玩家》的结构符号学诠释

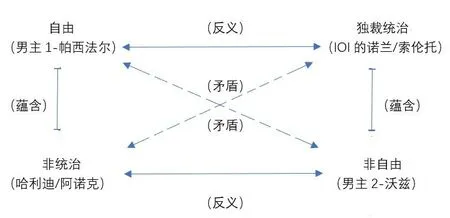

格雷马斯的结构主义叙事学把对叙事的研究从普罗普对历时性铺成的描述改写为一种对共时性结构的把握。格雷马斯的结构主义分析法通过“矛盾” “反义” “蕴含”三对关系分解将对应的四个叙事元素分解出六个意义矩阵,并使得故事的深层意识形态得以呈现。

《头号玩家》在意识形态上可以归属为长期占据好莱坞主导地位的左翼进步主义立场,其坚持警惕和批判强势资本。《头号玩家》的故事设定类于“梭伦改革”之前的雅典,还没有废除“债务奴隶制度”。女主角和她的父亲都被IOI公司作为债务奴隶加以拘役并强迫劳动。而哈利迪所建立的“绿洲”是一个自由城邦,伴随着伟大的城邦创立者哈利迪的去世,寡头派(IOI公司)跃跃欲试地准备夺取自由城邦的领导权。男主角为“绿洲”控制权而进行的斗争几乎就是雅典城邦民主派领袖伯里克利的事业,努力奋战保护“自由民”的权利和身份,防止寡头制集团垄断了城邦统治权。影片的虚拟决战和现实决战,都是男主角依靠贫民们的散兵游勇与IOI精英重装部队的对决,这几乎重演了推翻雅典30人暴政的比雷埃夫斯战役中民主派依靠贫民军队战胜了支持寡头派的重装步兵的历史。当然电影的结局是代表民主派的男主角打败了代表寡头派的IOI公司,最终捍卫了“绿洲”城邦的自由。

如果我们引入格雷马斯的意义矩阵,可以把《头号玩家》的意义分布分析的更详尽一点∶

在这里会出现6对意义关系,我们可以据此分析电影的意义矩阵∶

S1与S2(反义/敌对)

S1与-S1(矛盾/同属)

S2与-S2(矛盾/同属)

-S2与-S1(反义/敌对)

S1与-S2(蕴含/支持)

S2与-S1(蕴含/支持)

S1项男主1—帕西法尔,觉醒的男主代表自由的捍卫和反抗。而-S1即在日常状态下的“男2—沃兹”与游戏中的洒脱自信相反表现出的是自卑、灰色、非主动,以及与沃兹相似的一批沉迷与虚拟游戏而忘却真实生命意义的“大众”,他们体现出一种惰性的“沉沦”。

在S1与-S1之间,即自由觉醒与沉沦之间构成一对矛盾关系。而S2即诺兰/索伦托(寡头独裁)是S1(自由)的对面。S2与S1即寡头独裁的诺兰/索伦与男主1-帕西法尔构成一对反义或敌对关系。敌对关系和矛盾关系的区别在于,作为推动叙事的直接动元,敌对关系是外在性冲突。矛盾关系却是一种内在性冲突,双方往往共处一个同类项,比如S1男主1和-S1男主2是天然共同体。

-S2即哈利迪/阿诺克是一个“非统治者”形象,作为一个情商很低的天才怪咖对限制性规范如芒在背,总想跳出制度陈规之外做真正有趣的事情。“非世俗之所服”是他的特质,但他不是反抗军的角色(S1),他与S2的追求利润以及寡头统治构成一对矛盾关系而非敌对关系,哈利迪和IOI公司一样隶属于公司体制,他的兴趣和理想的实现也未摆脱“公司体制”,他和IOI是同类归属,他们的分歧是不同的公司类型。所以在他和S2诺兰/索伦托不是直接的对抗,而是以忽视和轻蔑加以隔离。-S2(哈利迪)真正的敌人是-S1即平庸和沉沦,他对抗的是无想象力的、沉沦的“非自由”。而S1(自由)和-S2(非统治)是蕴含关系,他们构成彼此支撑,S2(统治)与-S1(非自由-沉沦)构成彼此支持的蕴含关系。

通过格雷马斯的这个结构矩阵,《头号玩家》的自由主义意识形态图谱也比较清晰地呈现出来了。当然如果按照新左翼的意识形态进一步往下追问《头号玩家》进步主义的主题可能会有些问题。因为最终还是白人男性成为国王并迎娶公主,黑人和亚裔还是扮演助手角色。这与同档期的《环太平洋2》中选择“黑人和拉丁裔萝莉”为“双主角”并辅以华裔女性助手的设定相比,《头号玩家》明显在种族政治上表现得更加保守。当然这对比“阿凡达”的“解放”故事要更加进步的多,《阿凡达》讲述一个地球人杰森领导外星土著“反抗资本主义侵略”的“解放故事”,但在这个“解放”的过程中,外星部落中原本的继承人——原住民赛图最终把一切都禅让给了白人男主杰森,他不但被杰森夺走了未婚妻,失去了继承权,最后还为了保护男主失去了生命,对这种鸠占鹊巢的“解放”恰恰是一种更加深层的“殖民”。

三、对《头号玩家》的游戏学分析

虽然《头号玩家》中“游戏”这个主题没有被斯皮尔伯处理出应有的艺术价值,但还作为整个故事叙事的主题背景,对其进行游戏学的批评应该是有意义的。从原始部落的嬉戏到今天宅男们的VR网游,在漫长的人类演化中我们从未离开过游戏。但规制化的社会一直在压抑游戏,从对儿童嬉戏的限制到对网络游戏作为精神鸦片导致沉迷的批判,对“玩物丧志”的警惕使得理性主义一直对游戏保有一种敌对情绪。斯皮尔伯格的《头号玩家》虽有一些对游戏非常节制的反思,但整体上是在为游戏世界的合法性做了比较暧昧的辩护,正因为这个辩护太弱,所以我认为这部电影在更高哲学意义上有所缺憾。

我们首先来看理性主义对游戏的批评逻辑。在精神分析看来游戏是一种典型的替代性满足,人们在现实中间不能够或者需要付出巨大努力才能获得较少的心理快感(金钱、社会地位、理想配偶、自我成就)却可以通过极少的付出而在游戏的虚拟获得一种模仿的快感,相比于现实社会中按步进阶的晋升所付出的艰辛努力和巨大的不确定性,在游戏中从青铜到白金勇士的晋级无疑容易得多,更重要的是绝对可控和可实现的。当我们沉迷于游戏带来的替代性快感,而彻底放弃艰苦的现实晋级时,游戏就变成一种“精神鸦片”。但著名的“游戏学”研究者赫伊津哈并不会赞同以上的这种分析,他认为游戏不必为某种“非游戏”的外在之物服务。赫伊津哈在《游戏的人》中指出游戏不是某种替代物,其本身是自因的本能,游戏是抵制所有的分析和逻辑剖析,是抵制理性的、反对严肃的。

赫伊津哈其实是《头号玩家》游戏立场的完美辩护者,他把游戏作为理性世界即严肃性的直接对立面,强调游戏的FUN是不可分析的。赫伊津哈中指出游戏有三个特征∶自由的、非功利、隔离性。这非常符合《头号玩家》的意义设定∶游戏首先是自主[free],是自由的[freedom],不能是强迫的或奴役的《,头号玩家》就在对抗IOI企图把理想的游戏世界“绿洲”变成的奴役和统治性的存在。其次游戏不是“平常的”或“真实的”生活,它是对抗真实世界的严肃性和功利性,恪守非功利性原则。所以当IOI企图把游戏“绿洲”变成一个满屏充值窗口的牟利渠道的时候,导演和观众都表现出了极大的道德义愤。最后游戏是具有隔离性的,它会有一套独立的时空界限,将人们与现实生活和社会关系隔离开来,并在游戏中构造另一种秘密性的共同体。整个“绿洲”的呈现方式无疑就是这种隔离性最完美的表现,而《头号玩家》中隐藏的无数只有游戏宅们才会懂的梗和彩蛋是这种秘密性的直接演绎。男主最后制定每周关闭绿洲一天的规则,可以看作对这种隔离性的捍卫——防止游戏和现实生活日趋重叠和模糊的边界。更重要的是赫伊津哈认为“游戏”具有通向仪式和神圣性的“意义”!“游戏”不像那些冰冷的理性主义者们所鄙夷的那样,是毫无意义的虚幻,游戏具有通向神圣性“意义”的神奇文化功能,这个功能是理性不可替代的。《头号玩家》不但是游戏宅们的狂欢,而且影片在结尾处给出了现实与游戏和解的大结局——男主实现游戏和现实的双重加冕,并完成为对现实世界和游戏世界双重自由的捍卫,甚至升华为对生命意义和价值的发现。瞧,游戏也是有神圣性价值的!