公元1515年6月17日云南永胜 7级地震的质疑

2019-05-07林凤仙赵淑芳太树刚邓瑞生

林凤仙 赵淑芳 太树刚 邓瑞生

1)昆明南方地球物理技术开发有限公司,昆明 650051 2)云南省地震局,昆明 650041

0 引言

关于明正德年间云南永胜地震强度问题的研究始于20世纪60年代。1960年、1971年、1983年等3版《中国地震目录》分别确定其震级为 7级、8级、6级,因其强度不确切,而成为“疑难地震”(李善邦,1960、1971;顾功叙,1983)。20世纪80年代以来,一些学者就此地震进行过研讨(邓瑞生,1980;韩慕康等,1981;韩源,1983;张受生,1985;虢顺民等,1988;罗荣联等,1989)。《中国历史强震目录》(国家地震局震害防御司,1995)(以下简称“95目录”),将此震判作1515年6月17日(儒略历)(正德十年五月六日)7级。笔者以为,其对地震时间与强度判定有误。本文查考相关文献记载,分析论证了此震的时间和强度,认为其强度≤7级;震时为“弘治十五年七月己亥”(1502年8月31日),并非正德十年五月六日(1515年6月17日)。

1 相关史料的分析讨论

历史文献关于云南永胜地震时间记载有二:“弘治十五年七月己亥”(《明实录·孝宗实录》卷189);“正德六年五月六日”(万历《云南通志》)。“正德十年五月六日”的出现有2处:“正德十年五月壬辰(六日)云南地震……(全文见后)”(《明实录·武宗实录》卷125);“正德十年五月六日鹤庆地大震,官民庐舍倾圮殆尽”(万历《云南通志》)。根据“五月六日”的记载,以及“永宁卫可能是指永宁府治澜沧卫今永胜”的推测,误将此永胜地震定为“正德十年五月六日”。关于永胜地震强度的原始记载有2处:《明实录·孝宗实录》无地震破坏性文字记载;万历《云南通志》记载“城倾西北民居圮者千五百余家”。因采信震后二百年编篡的地方志夸大灾害的记载,并将记有“五月六日”的以及正德十年鹤庆、大理地震灾害归作此震影响,高判了此震强度。现分析如下。

1.1 如正德十年的“永胜大震”,《明实录》应有却无记载

纵观我国明代的地震记载,主要存于《明实录》等正史与地方志。《明实录》的地震记载丰富而连续,虽文字简略,但由于是朝廷史官依据地方军政官员实时的震灾奏报编录,又较地方志记载及时,因而最具史料价值。《国榷》《续文献通考》与朝臣杂记等史书记载明代地震,多与《明实录》记载一致,同样具有较高的史料价值。除此之外,《明史·五行志》地震的记载,虽其多源于《明实录》,但因系后世编篡而不免出现差错。据粗略统计,明成化至万历初的百余年间,《明实录》记载地震165条,涉及冀、晋、鲁、豫、甘、陕、蜀、滇、黔、苏、浙、鄂、皖、粤、桂、赣、闽、湘、辽等广大地区,记载了破坏性地震百余次。就云南而言,弘治十三年至正德十六年(公元1500~1521年)的20年间,《明实录》记载地震达40次之多,其中18次为破坏性地震,如“正德六年十月甲辰云南洱海卫大理府邓川州及鹤庆府剑川州各地震,而鹤庆剑川尤甚崩毁城垣房廨人有压死者”;其余22次虽无地震破坏文字记载,但仍可能是破坏性地震,如公元1500年1月4日(弘治十二年十二月四日)宜良大震(参见“95目录”64页),《明实录·孝宗实录》仅记作“弘治十二年十二月己丑,云南府地震”。由此可见,凡灾害之震,《明实录》皆有记载,极少遗漏。

各地地方志是我国历史地震另一主要载体,除少数编纂时间距地震时日较近、记载实时可信之外,多数地方志往往系震后数十年乃至上百年追补记述,加之沿袭传抄编篡惯例,则不免存在衍误与舛错。明代,我国内地地方志修篡较普及,但云南地方志编纂较少,仅编有3部省志(正德《云南志》、万历《云南通志》《滇志》)与大理、楚雄、寻甸等5部府州志。由此可见,《明实录》为明代云南地震重要载体,对于地方志所记地震,尤其是破坏性地震,应依据《明实录》等正史记载,以便正确合理地判析地震时间、震中位置与地震强度等历史地震基本参数。

关于“正德十年永胜大震”,《明实录》应有却无记载,因此存疑。一方面,据《明实录·孝宗实录》(卷189)与《国榷》(卷44)记载:“弘治十五年七月己亥云南澜沧卫及北胜州皆地震有声”,表明弘治十五年七月己亥(1502年8月31日)永胜发生过地震。如上述及,地方仅为一次“有感”地震便奏报朝廷的可能性极小,因而此震虽无地震破坏性文字记载,但并非仅是无破坏的“有感”地震。另一方面,万历《云南通志》记载 “正德六年五月六日北胜州地大震,城倾西北,民居记者千五百余家”,表明永胜发生过破坏性地震。鉴于《明实录·孝宗实录》所记“弘治十五年”永胜地震,万历《云南通志》没有记载,而万历《云南通志》所记“正德六年”永胜地震,《明实录·孝宗实录》没有记载。看似无破坏的“弘治十五年七月己亥”永胜地震,《明实录》有记载,若“城倾西北,民居记者千五百余家”之“正德六年”地震,当时屯军近万人的“澜沧卫军民指挥使司”当有奏报,《明实录》应有明确记载。因此,震后70余年编篡的万历《云南通志》所记“正德六年地震”,或为“弘治十五年七月己亥地震”。

“正德十年五月六日”的震时记录出自《明实录·武宗实录》(125卷):“正德十年五月壬辰(六日)云南地震逾月不止,日至二三十震,黑气如雾,地裂水涌,坏城垣官廨民居不可胜计,死者数千人,伤者倍之,地道之变未有若是之烈者也”。结合地方志记载不难看出,《明实录·武宗实录》所记载的地震发生在鹤庆(见本文1.4)。另外,或因此次鹤庆地震与同年十月大理地震成灾严重,行监察职责的给事中们议论震灾、乞皇上“敕云南抚巡等官务饬己省躬”,《明实录》有记:“〔正德十年十一月癸卯〕礼科都给事中葉相等言云南大理府赵州永宁卫地震,或连二十余日,或日二三十发,所在城屋倾圮,人死伤者千计,变不应者乞敕云南抚巡等官务饬己省躬……”(《明实录·武宗实录》卷131);“〔正德十一年三月甲午〕礼部复都给事中葉相御史向信等奏言,顷者四方奏报,灾异无日无之,其最甚者莫如地震,在留都则寝朝不免震惊,在云南则诸郡几至倾陷,计天下地震之处十已六七,而畿甸之间亢旱尤烈意者中外群臣不识所致,乞敕令一体修省……”(《明实录·武宗实录》卷135)。显然,这2条因震灾请修省的记述,非特指某次地震,与《明实录·武宗实录》所记“正德十年五月壬辰” 地震时间无直接关联。可是,或因其中提到“永宁卫”,“95目录”误作永胜(见本文1.2),进而误将“正德十年五月六日”判作永胜地震时间。

1.2 “永宁卫”即澜沧卫-永胜的推断不成立

据《明史·地理志》记载,北胜州(今永胜)“洪武十五年(公元1382年)属布政司,寻降为州属鹤庆府,二十九年改属澜沧卫。正统七年(1444年)九月直隶布政司。弘治九年(1496年)徙治澜沧卫城”;“澜沧卫旧在州南,本澜沧卫军民指挥使司洪武二十八年(公元1396年)九月置,属都司。弘治九年徙州来同治,寻罢军民司,止为卫”。据《明史·土司传》记载,“洪武二十九年筑澜沧卫城,置卫司,领北胜、蒗蕖、永宁三州”。据《明史·地理志》记载,永宁州“洪武十五年三月属北胜府,十七年属鹤庆府,二十九年改属澜沧卫,永乐四年升为府”。另据《读史方舆记要》记载,正统以后永宁“为盐井诸酋所侵,土官不能制,乃设流官,寄治澜沧卫,遥领郡事”。永宁州治所即今宁蒗永宁。

据《明史》记载,云南都司设置20多个卫所中无“永宁卫”,为“界控土蕃”,于今永胜“设澜沧卫军民指挥使司,北胜州(土)与其同治”。据《清史稿》记载,明北胜州隶属鹤庆府,与澜沧卫同治,康熙五年降为州隶属大理府,三十七年升永北府,以永宁土府隶之。由此可见,北胜州改称“永北府”系清康熙三十七年之后;永宁府流官曾寄居澜沧卫,而澜沧卫建置与称谓至明末未改。另一方面,记载表明,今大理凤仪明代设赵州卫。正德十年九月大理地区发生过约7级的强烈地震(见本文1.4.1),《明实录·武宗实录》所记“云南大理府赵州永宁卫地震或连二十余日……”,或给事中就此震而言,其“永宁卫”有可能是给事中的口误或记录之笔误。

综上可见,“明正统三年改北胜州为永北府,此建置一直延续至清光绪年间”(罗荣联等,1989),缺乏依据,与史载不符。“澜沧卫”续存至明末,永宁府流官虽曾寄居澜沧卫,并未因此改称“永宁卫”。正德十年九月大理发生强烈地震,大理凤仪(赵州卫)当受破坏影响,给事中们所议“云南大理府赵州永宁卫地震或连二十余日或……”,言而有据,惟“永宁卫”或“赵州卫”有误。因此,“永宁卫可能是指永宁府治澜沧卫”(见“95目录”78页)的推定不成立。

1.3 地方志记载夸大了“永胜地震”

除了依据万历《云南通志》“正德六年五月六日北胜州地大震城倾西北,民居圮者千五百余家”(正德六年五月六日即公元1511年6月1日),“95目录”所判永胜 7级大震,还依据了地方志夸大的震害记载(参见“95目录”78页)。这些记载如下:①“正德六年五月六日地震城倾西北,民房倒塌千五百余间,近屯西山下田陷成湖者百余顷”(乾隆《永北府志》);②“西山草海在近屯西山下明初原系军民田地,正德六年地震累月随沉为湖,积水经年不涸,天雨甚则淹田禾”“郡城西北隅石门关,相传陵源箐水前由谭家坪向南而西过真庆观顺流而下,因正德六年地震自箐口崩裂至此遂成大河不由故道”(光绪《永北直隶厅志》);③“正德五年永北地震西城门外石门阙,灵源河贯穿其下系地震所裂,现西山崩陷截口及河岸断崖可征”(民国《云南通志》)。

上已提及,明代云南编篡3部省志。正德《云南志》(嘉靖三十二年公元1553年)无正德年间永胜地震记载。最早记载正德年间永胜地震的万历《云南通志》编纂于万历四年(公元1576年),距所记地震已过去60余年,非实时记载。因地震破坏易于流传,所记永胜地震灾害可信。但如此破坏性地震,《明实录》应有却无相应记载,因而其所记地震时间或有误。不仅如此,由本文1.4.1节可见,万历《云南通志》地震记时的错误实在不少。

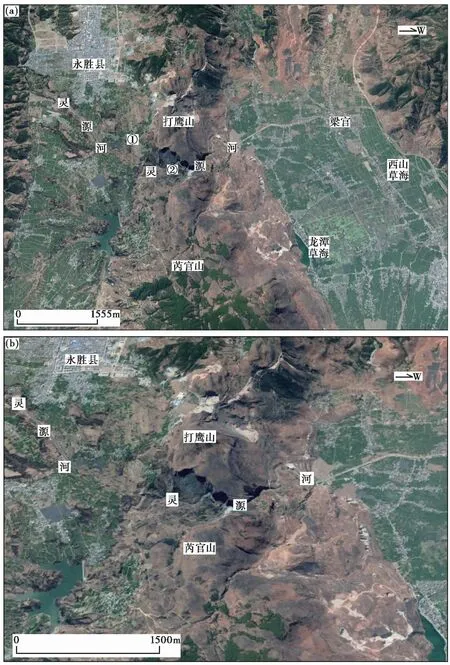

继万历《云南通志》之后,记载正德年间永胜地震的乾隆《永北府志》、光绪《永北直隶厅志》、民国《云南通志》等,分别编纂于公元1765年、1904年、1944年,即地震后250~400年,其所谓“田陷成湖”“箐口崩裂至此遂成大河”“西城门外石门阙,灵源河贯穿其下系地震所裂”等等记载,既无依据又夸大震害。所谓“田陷成湖”或指金官盆地内面积约1km2的西山草海、龙潭草海两水域(图1(a))。据考查,西山草海、龙潭草海两水域所处的金官盆地,第四纪以来相对沉降并接受堆积。龙潭草海因有泉水不断补给,至今尚存。西山草海(又名“西湖”),因不断淤塞与垦田,水域已不复存在。两水域是高原湖泊退化进程中形成,古人以为地震所致。所谓“箐口崩裂至此遂成大河”,“灵源河贯穿其下系地震所裂”之“石门阙”,是指打鹰山与芮官山之间的灵源河峡谷地貌。源于永胜盆地东部山区的灵源河,经永胜盆地入峡谷,而后进入金官盆地(图1(b))。据考查,永胜、金官2个盆地间的灵源河流程约3km,落差却高达440m,强烈的侵蚀作用造就两岸崖壁陡立的峡谷地貌,古人喻之“石门阙”。如此峡谷边坡不断发育卸荷裂隙(缝)与坍塌,形成相对开阔凹谷(图1(b)),是数十万年来地质内外营力作用的结果,非地震形成。显然,如此地形地貌环境,强烈地震时,边坡崩滑、滑坡是极可能的,古人误以为地震所致,或可理解,但不能作为永胜地震强度判据(参见“95目录”78页);若将相对开阔凹谷喻为“地震天坑”,也不可取。

1.4 根据“五月六日”而误将大理、鹤庆等地震捆绑成“永胜大震”

将“五月六日”作为发震时间,最先出现于《明实录·武宗实录》(125卷)“正德十年五月壬辰云南地震逾月不止……”,又见于万历《云南通志》所记“正德六年五月六日北胜州地大震城倾西北,民居圮者千五百余家”、(大理)“正德九年五月六日地大震城中墙屋皆倾仆中塔裂二尺许人谓塔将仆旬日复合”等等。地震的发震日期及时刻,是判定历史记载是否为同一次地震的主要依据。笔者认为,记载不同年而月、日相同的地震,是否为同次地震,不仅需要分析文献记载的可信性,还需要按地震影响的一般规律,比较分析地震影响(或破坏)程度,判断是否可能为同一地震所致。“95目录”根据“五月六日”,除了将大理、鹤庆2次地震破坏作为“永胜大震”的判断依据,还将“武定、禄劝、元谋、姚安、大姚”等地地震,判作“永胜大震”影响,既有悖地震衰减规律,又遗漏了正德十年大理、鹤庆2次破坏性地震。现分析如下。

图 1 永胜及金官盆地地形地貌(视向南)(a)及灵源河峡谷地形地貌(视向南)(b)(据Google Earth修改)①大树坪;②“天坑”

1.4.1 误将正德十年大理地震破坏性判作“永胜大震”影响

除《明实录》记载外,明万历之前的云南地震,万历《云南通志》是主要载体,其记载不少与《明实录》相一致,是《明实录》地震记载的重要补充。例如,《明实录·弘治实录》(157卷)中记载“弘治十二年十二月己丑云南府地震”,无地震破坏性文字记述,万历《云南通志》“弘治十二年冬宜良地震有声自西南来如雷民居尽圮压死以万计旬月常震越四年始宁”等记载,与其一致,并提供其强度判断依据,否则有可能当作有感地震而被置于强震目录之外。但是另一方面,该志所记地震发震日期,错乱不少,除以上提及的“弘治十五年七月己亥”北胜州地震记作“正德六年五月六日”外,又如《明实录·正德实录》(卷150)所记“正德十二年六月戊辰云南新兴州地震……通海河西嶍峨等县地震坏城楼房屋民有压死者”,该志误记为“嘉靖三十九年通海湖外北阙村地震有声如雷民居尽圮压死者数十人”;《明实录·武宗实录》(卷80)所记“正德六年十月甲辰……,鹤庆剑川尤甚崩毁城垣房廨人有压死者”,该志误记作“弘治十四年正月十六日剑川州地震声如雷吼,土城官民庐舍多圮”,等等。

据《明实录·武宗实录》记载,“正德十年八月丁丑辰刻云南大理府地震”“正徳十年九月乙未(九月十二日)云南大理府地大震四日乃止”“正德十年九月庚子云南大理府地复震”,即“正徳十年九月乙未”(1515年10月28日)云南大理发生过较大地震。万历《云南通志》有相应记载,“正德十年九月太和地震,屋墙尽仆,压死数百人日每小震逾月始宁”,一方面补充了此大理地震的破坏性,另一方面,关于此震,万历《云南通志》又有“正德九年地大震城郭室庐仆缺无算,独浮图无恙,崇圣寺塔初已坼裂几颓,旬日后复合如故”“崇圣寺……三浮屠……正德九年五月六日地大震城中墙屋皆倾仆中塔裂二尺许人谓塔将仆旬日复合”“洱水神祠正德九年地震年庙颓”“正德癸酉(八年)庙学震圮”等记载,以及该志《艺文》卷所记“正德十年崇圣寺塔震坏”等等,所记地震日期错乱,自相矛盾。

以上万历《云南通志》所记大理“正德九年”地震,无《明实录》记载印证,似为“正德十年”地震记时误。大理“城堞屋庐仆为摧”“屋墙尽仆,压死数百人”的破坏地震发生于正德十年九月乙未,八月丁丑(10月10日)或为其“前震”,九月庚子(11月2日)为其“余震”。这是一次独立的地震事件,其强度似与公元1925年大理7级地震相当。但是,可能因有“五月六日”记日,“95目录”一面将万历《云南通志》记载的“正德九年五月六日地大震城中墙屋皆倾仆中塔裂二尺许人谓塔将仆旬日复合”,归为公元1515年永胜地震破坏影响(见该目录79页233号地震);而另一面将万历《云南通志》记载的“正德十年九月太和地震,屋墙尽仆,压死数百人日每小震逾月始宁”判作大理6级地震(见该目录79页234号地震)。将一次地震的震害“一身二任”,分给2次地震,既误判永胜地震破坏影响,又判轻了“正德十年”大理地震强度。

大理、永胜两地处于不同的地震构造带(图2),相距120km,按地震衰减一般规律,即便永胜发生 7级大震,大理不可能受到如“95目录”所判“大理庙宇殿庑倾圮;城郭室庐仆缺无算;崇圣寺中塔裂二尺许;洱水神祠庙颓”等相当于地震烈度≥Ⅷ度的破坏(见“95目录”78页)。与此震同时期的大理本地人李元阳(1497~1580年,嘉靖五年进士)所编纂的万历《云南通志》,将永胜地震与大理地震分别记述(前者记作“正德六年”,后者记作“正德九年”“正德十年”),或可表明大理的地震破坏并非永胜地震影响所造成。

图 2 滇西北地区地震构造

1.4.2 误将鹤庆破坏性地震并入“永胜大震”

如上所述,《明实录·武宗实录》卷125所记“正德十年五月壬辰云南地震逾月不止,或日至二三十震,黑气如雾,地裂水涌,坏城垣官廨民居不可胜计,死者数千伤倍之”地震,万历《云南通志》(卷l7)“正德十年五月六日鹤庆地大震,官民庐舍倾圮殆尽”有记载,且与其一致。有关此震,万历《云南通志》5、8、13、17等卷还有:“[鹤庆]府署倾废殆尽、庙学倾圮、玄化寺殿宇倾圮”,以及剑川庙学“正德十年地震倾斜”“正德十年五月六日丽江府地大震民居半圮”“正德十年五月邓川州地大震六月又震八月又震”等记载,不仅印证了《明实录·武宗实录》所记此“云南地震”发生于鹤庆,还充实了此震震中区与波及区的震害,为地震强度判定提供了依据。

或因“五月六日”记日,“95目录”将发生于鹤庆的地震破坏作为“永胜大震”破坏影响,分别判鹤庆、丽江、剑川地震烈度为Ⅸ、Ⅷ、Ⅶ度(图2),应属不当。这不仅是史料判析有误,还有悖于地震影响的一般规律。永胜处于SN向程海断裂带,丽江、鹤庆位于该断裂带西部,分别距永胜约55、60km,若以“永胜大震”的波及影响论,较近距离的丽江受破坏应较鹤庆更严重。因此,《明实录·武宗实录》所记鹤庆地震应为独立事件,以“五月六日”地震作为“永胜大震”影响当系误判。

1.5 夸大了震灾与地震影响场

(1)永胜县城所处盆地面积约24km2,高程约2100m,其西北相距约3km的金官盆地海拔约1600m,面积约36km2,地势低、水源丰富,是明代屯垦主要场所。据万历《云南通志》记载,“城倾西北民居圮者千五百余家”,震中当为永胜-金官地段。据《明史·地理志》记载,明北胜州土司衙署位于今永胜城西北之胜利村大树坪,距今城区约3km(图1(b))。又据万历《云南通志·建设志》与康熙三十六年《重修北胜州城碑记》记载,洪武二十九年(公元1396年)于今永胜城址筑澜沧卫城,弘治九年(公元1496年)北胜州署衙迁于澜沧卫城西南隅。由此可见,“正德中震圮”之“城倾西北”,当指砖石砌筑之澜沧卫城,北胜州衙署亦当遭到破坏,但北胜州旧衙署所在地未建过“土城”,因此所谓“旧北胜州城(系土城)被毁”(张受生,1985)之说不成立。今大树坪田地内残存的瓦砾、砌石,可表明旧衙署及民房或因地震倒坏,或因衙署搬迁而荒芜。

(2)据正徳《云南志》等记载,时北胜州编户“二千六百三十八户,一万五千九百九十四口”;金官盆地等屯军“九千五百二十六名口”。由此估计,当时永胜、金官盆地居民5000余户。以“当时北胜州住户一千八百四十三户,计有五分之四的民房倒塌”,以及“死者数千伤倍之,北胜州当时人口一万一千十三人,可见伤亡甚重”的判析(罗荣联等,1989),与史实不符,夸大了灾害。上述《明实录·武宗实录》(卷125)所记“人死伤者千计”,或就正德十年鹤庆地震而言;《明实录·武宗实录》(卷131)“死者数千人伤者倍之”,或就正德十年大理、鹤庆两次破坏性地震之“廷议”所言,非某次震灾的真实统计数据。“95目录”将“死者数千人伤者倍之”判归“永胜”地震,夸大了震灾。

(3)除了上述所谓“田陷成湖”“石门阙”误为地震所致,“95目录”所采信的“城西北石门关相传灵源箐水前由谭家坪向南而西过振庆观顺流而下,因正德六年地震,自箐口崩裂至此,遂成大河,不由故道”,出自震后250年编纂的乾隆《永北府志》。据考察研究,永胜与金官盆地水系发育于第四纪中更新世;发源于永胜东部山区的灵源河,流经永胜盆地,入打鹰山与芮官山间峡谷后出金官盆地。永胜盆地内河床内发育3级阶地,表明该河谷系数十万年来自然侵蚀的结果,并不存在因“地震自箐口崩裂至此,遂成大河,不由故道”之改道问题。古人将灵源河入口之峡谷地貌称作“箐口”“石门关”,附会“地震”崩裂之说,还可理解,但将其作震害(参见“95目录”78页),有悖于自然规律,夸大了地震。

(4)韩源(1983)研究认为,这是“一次影响范围很小的浅源地震”。虢顺民等(1988)研究认为,永胜地震为倾滑型构造地震,极震区长轴约42km。“95目录”判此震震中烈度为Ⅹ度,极震区长轴半径约15km,短轴半径约5km;烈度Ⅷ度重破坏区长轴半径130km,短轴半径60km,约为极震区长、短轴长度的10倍(图2 所示等震线据“95目录”图76 绘制)。如此小极震区与大破坏区的地震影响场,显然有悖于地震衰减一般规律。究其原因,一方面在于依据地方志不实之载,夸大了震中烈度;另一方面在于“捆绑”大理、鹤庆2次强震破坏为其破坏影响。除此之外,依据“五月六日”之记将万历《云南通志》所记“正德十年五月壬辰武定禄劝元谋等处地震民居半圮”“正德十年五月壬辰姚安大姚地震官民庐舍倾圮殆尽”,以及 “正德十年景东地大震民居半圮”等等,判为其Ⅵ~Ⅶ度烈度影响之区。姚安、大姚距永胜约130km,景东距永胜约260km,即便按公元1833年云南嵩明8级大震Ⅵ度影响区100km(短轴半径)估计,这些地方均不可能受到烈度Ⅵ度以上破坏影响,而远离永胜200km的武定、禄劝等地,受影响烈度只为Ⅲ~Ⅳ度。由此可见,万历《云南通志》之姚安、大姚、武定、禄劝、元谋、景东等“民居半圮”“倾圮殆尽”之记载,与地震影响衰减规律不符,不能作为“永胜大震”影响的判据。分析表明,一方面,正德十至十五年间,据《明实录》记载,“正德十年二月丁巳云南楚雄府地震声如雷”“正德十一年七月戊戌云南蒙化府地震者五”“正德十一年十二月己未云南楚雄大理二府蒙化景东二卫俱地震”“正德十一年十二月庚午云南景东卫地数震”“正德十三年五月癸亥云南黑盐井地震山崩井塞”“正德十五年三月丙申云南安宁姚安大理宾川蒙化鹤庆等处俱地震蒙化震二日仆城垣庐舍民有压死者”等,表明这些地区发生过多次地震,但万历《云南通志》均无相应记载。另一方面,万历《云南通志》所记“正德十年五月壬辰武定禄劝元谋等处地震民居半圮、姚安大姚地震官民庐舍倾圮殆尽”之地域与《明实录》所记一致或毗邻。鉴于此,万历《云南通志》姚安、大姚等“倾圮殆尽”“民居半圮”,或笼统记载《明实录》所记各地之震并误作“正德十年五月壬辰”。

2 地震参数的校核

分析研究历史文献记载的地震,首先需要判定其地震时间、震中位置与地震强度。地震时间的判断,一般以实时或最早文献所记为地震时间。本文所论16世纪初永胜地震时间,记载有二:“弘治十五年七月己亥”(《明实录·孝宗实录》);“正德六年五月六日”(万历《云南通志》)。分析认为,此震时间应以《明实录·孝宗实录》所记为明弘治十五年七月己亥(1502年8月31日)。而万历《云南通志》记载有误。历史地震强度判定,应依据历史文献记载之震中区破坏程度与波及破坏、影响范围等。鉴于明代地震记载,多只记至州县,极少记至州县以下地名,因而震中位置及其破坏程度的判断精度有限。依据地震灾害记载,对应历史地震烈度表判定震中烈度,再由震中烈度与震级经验公式换算出的历史地震强度,“不能很精确,一般只能准到半级”(李善邦,1981)。本文依据万历《云南通志》所记地震灾害,以及永胜地区人文地理环境,估计此震震中区包括永胜、金官两盆地,震中烈度Ⅷ~Ⅸ度,地震强度≤7级。永胜与丽江虽所处局部构造背景不同,但同处于第四纪以来强烈断陷活动的“滇西北断块”大地构造环境(图2),其内地震与断裂走-倾滑张扭性活动相关。鉴于此,永胜地震极震区范围、破坏程度,及其“倾滑破裂型构造地震”(虢顺民等,1988)破裂机制,雷同于1966年丽江7级地震,因而此永胜地震强度可能以7级为宜。

除永胜地震外,本文讨论还涉及到正德十年发生于鹤庆、大理的2次破坏性地震。如上述《明实录·武宗实录》与万历《云南通志》所记,正德十年五月六日(1515年6月17日)鹤庆地震,震中烈度Ⅷ~Ⅸ度,地震强度≤7级。此鹤庆地震因“95目录”判作永胜大震影响而被遗漏;正徳十年九月乙未(1515年10月28日)大理地震,震中烈度Ⅷ~Ⅸ度,地震强度≤7级。此大理地震,因“95目录”将其灾害“一分为二”而强度小,判作6级。

3 结论

本文主要结论如下:

(1)依据《明实录·孝宗实录》与万历《云南通志》相关记载,永胜地区于“弘治十五年七月己亥(1502年8月31日)”发生过“城倾西北,民居圮者千五百余家”的破坏性地震,其强度≤7级;震后70余年编篡的万历《云南通志》所记“正德六年五月六日(1511年6月1日)”有误。《明实录·武宗实录》所记“正德十年五月六日(1515年6月17日)”地震发生于鹤庆,“95目录”将其误作永胜地震的时间。

(3)依据《明实录·武宗实录》与万历《云南通志》记载,正徳十年九月乙未(公元1515年10月28日)大理、正德十年五月壬辰(公元1515年6月17日)鹤庆,均发生过强烈地震,其强度约为7级。此两震是独立的,与永胜地震无关。由此而论,滇西北地区,公元1502~1515年,分别于永胜、鹤庆、大理连续发生过3次强度约为7级的强烈破坏性地震。这结论如果成立,改变了此间滇西北破坏性地震活动格局,或将影响该地区地震活动性的分析认识,以及相关地区地震区划研究和工程地震安全性评价。

(4)对于以地震重复性与相似地质构造背景地震危险性相同原则指导下的地震区划而言,历史强烈地震震中位置与强度判定的精准性至关重要。我国历代地震区划图,将永胜地区作为烈度Ⅸ度(或地震动峰值加速度≥0.3g)的区域,与16世纪初永胜地震强度高判密切相关。本文研究认为此永胜地震并非 7级大震,这可能对该地段未来地震危险性研判带来一些影响。

本文从有关明代正德间永胜及滇西北的地震记载、地震地质环境以及地震影响等方面,对永胜地震时间、强度提出质疑与修订,并就鹤庆、大理2次破坏性地震时间与强度作判析,其中一定存在不当与错误,希望得到同仁们的宝贵意见,谨此致谢。