赣州地区低年级大学生艾滋病知识态度调查

2019-05-06赵玉

赵 玉

(赣南医学院心理学系,江西 赣州 341000)

艾滋病是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的人体免疫系统破坏的疾病。目前暂无预防性疫苗及有效治疗方法,且死亡率极高。艾滋病的广泛流行已成为世界性的公共卫生问题。低年级大学生刚脱离沉重的学业压力,又处于性活跃期[1],因而了解其艾滋病相关情况以便为进一步开展健康教育提供科学依据。笔者进行了此次调查,现将结果报道如下。

1 对象与方法

1.1对象从赣南医学院中随机抽取1 000名一、二年级大学生为调查对象。

1.2调查方法调查以班级为单位,由调查员具体向学生讲解,统一收回问卷。发放1 000份问卷,收回有效问卷927份,问卷回收率为92.7%。

1.3调查内容调查内容包括2部分:(1)艾滋病相关知识,参考有关资料[2-3],自行设计问卷。共20题,答对一题得1分,总分20分;(2)中文版ZelayaAIDS歧视量表[4],该量表共24题,5点评分,共4个维度,得分越高表明歧视越严重。α系数为0.86,具有良好的信效度。

1.4数据处理使用SPSS 20.0软件进行描述性统计分析、t检验、卡方检验。

2 结 果

2.1基本情况回收合格问卷927份。其中大一549人,占59.2%,大二378人,占40.8%;医学专业576人,占62.1%,非医学专业351人,占37.9%。平均年龄19.54岁,标准差1.07;其中汉族906人,占97.7%,少数民族21人,占2.3%;男306人,占33%,女621人,占67%。

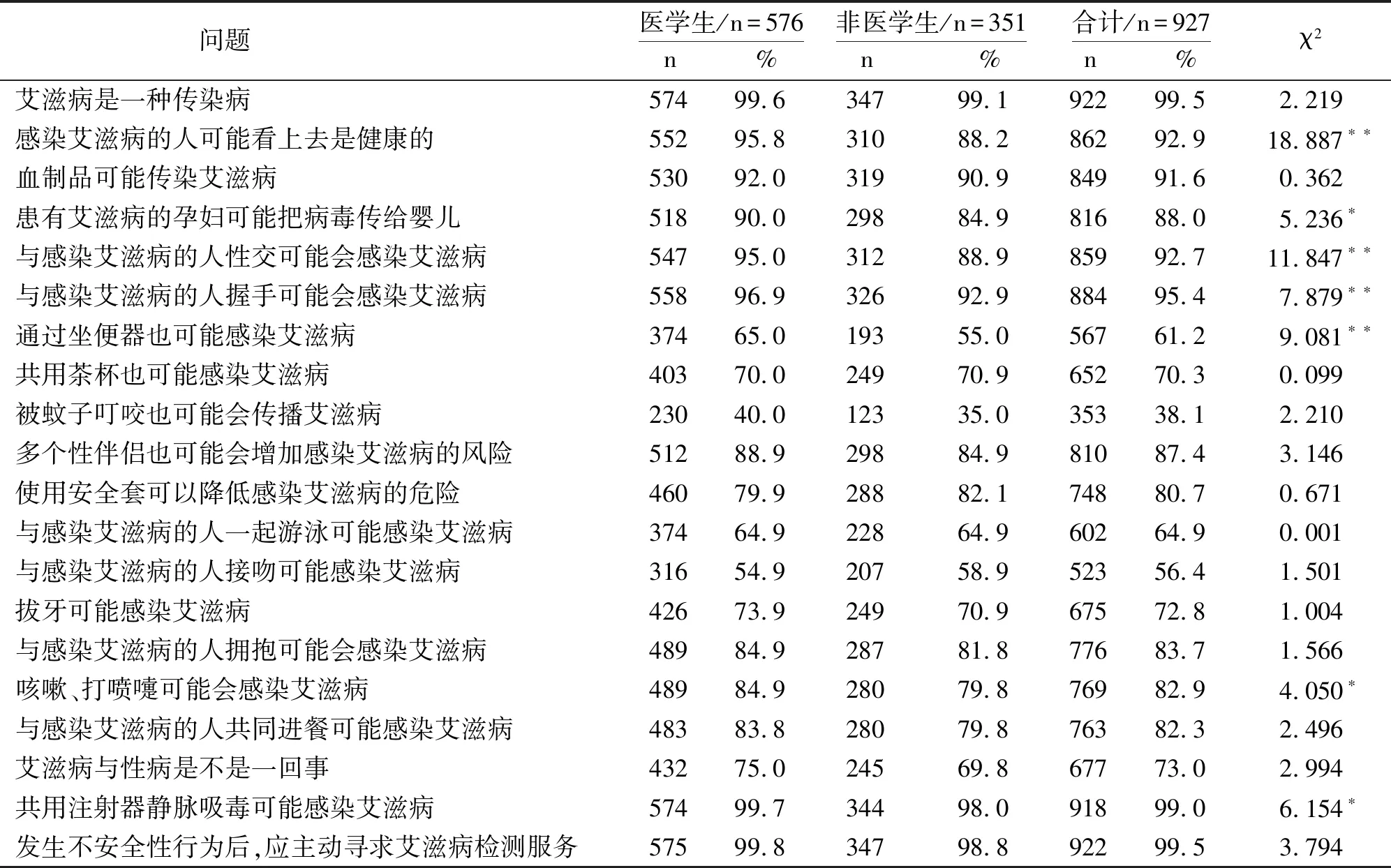

2.2医学专业与非医学专业大学生艾滋病知识水平比较此次调查, 共有医学生576名, 非医学专业学生351名, 其艾滋病知识得分分别为(16.35±4.41)分和(15.76±4.85)分, 医学生的艾滋病知识得分显著高于非医学专业学生,差异有统计学意义(t=2.193,P<0.05)。见表1。

表1 赣州地区大学生艾滋病相关知识回答正确情况

注:*表示P<0.05, **表示P<0.01。

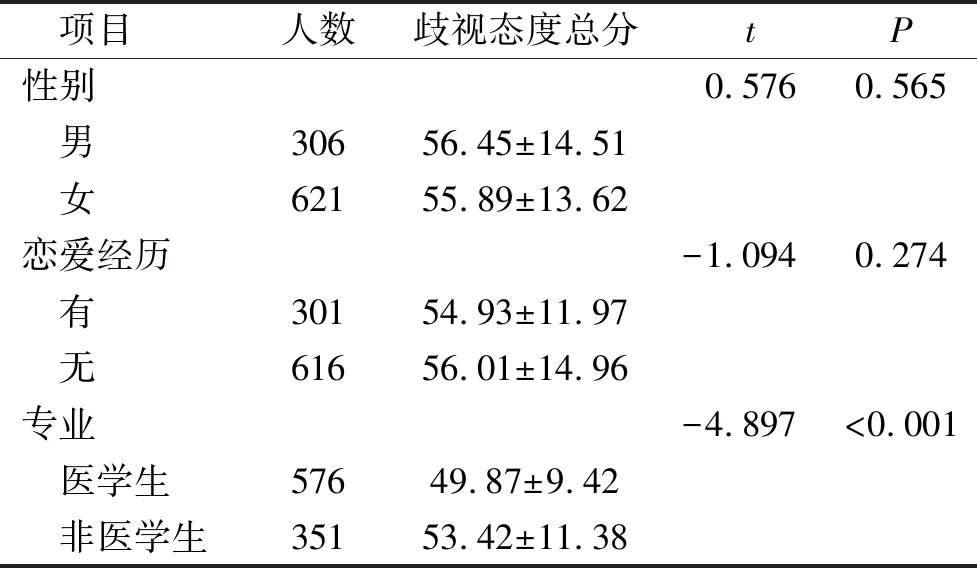

2.3大学生对AIDS歧视态度比较见表2。

表2 大学生对AIDS歧视态度得分比较

3 讨 论

3.1赣南医学院低年级大学生艾滋病知识水平赣南医学院低年级大学生对艾滋病知识有一定了解,在主要传播途径方面,即血液传播、母婴传播、性接触传播的认识上,正确回答率较好,分别为91.6%,88%,92.7%。在关于艾滋病传播知识的20个调查项目中有13项正确率达80%以上,但其中有2项正确率低于60%。说明医学院校低年级大学生对艾滋病传播知识基本掌握但仍存在部分不足,相关知识结构尚不完善,与陈丹[5]、李小波[6]等研究一致。同时,在非传播途径上的认识较差,特别是对“被蚊子叮咬可传播艾滋病”的正确回答率仅为38.1%,说明在这个问题上存在较大的误区。说明要加强这方面的教育。大部分医学专业学生在艾滋病知识得分高于非医学专业的学生,说明大学生学习医学知识有利于艾滋病知识的掌握。建议高校加强对于艾滋病相关知识的教育,提高大学生对艾滋病的知识素养,完善艾滋病相关知识结构。

3.2赣南医学院低年级大学生对艾滋病歧视态度在对待艾滋病的态度上,仍有部分学生持歧视态度,与以往相关研究一致[7],说明大学生对艾滋病患者及感染者的歧视态度仍需要更多的教育和引导。这可能与大学生所处的社会环境有关,在当前的媒体环境下,夸大艾滋病的严重性再加上艾滋病本身严峻的流行情况。这些报导会增强人们对艾滋病的恐惧,使之对艾滋病的刻板印象,每个人都会有自我保护的本能心理,由此会让大学生下意识的远离与之相关的事件或人,导致对艾滋病患者的歧视。

医学专业大学生艾滋病歧视态度得分显著低于非医学专业大学生,这与其他调查结论相似[8-9]。其原因可能在于医学专业的课程中更多涉及艾滋病相关知识,因而医学专业大学生对艾滋病相关知识掌握更好,加上医学专业的特点使他们更能科学客观地看待艾滋病患者。大学生对艾滋病相关知识掌握越多,其对艾滋病及艾滋病患者的态度越积极。原因可能在于部分大学生对非艾滋病传播途径存在较多的错误认识,如与艾滋病患者接吻、握手等,这些错误认识可能会导致人们不愿意接近艾滋病患者。高校有必要加强艾滋病相关知识的学习,可利用校园科普等活动,帮助大学生正确理解艾滋病传播途径,从而降低对艾滋病患者的歧视水平。