吴晋佛像空间属性及其与建筑关系考

——以长江下游出土魂瓶资料为中心

2019-05-05牛志远

牛志远

南京大学 江苏南京 210023

(一)佛像在魂瓶上的空间分布

佛像在魂瓶上主要位于瓶上(顶)部、瓶肩(盘口、沿)和瓶腹三个位置。近几年来,在该研究领域,对于佛像在魂瓶上的堆塑位置,有一种比较普遍的看法认为,佛像最初贴塑于瓶腹,与飞鸟、朱雀、鱼等混杂相间排列在一起,明显不受尊重,后逐渐上升至瓶肩盘口处,再升至瓶上部楼阁建筑中的“主神位置”,呈现一种上升的发展规律和逐渐受到尊敬和崇信的过程。

杨泓先生在其文章中总结到:“自孙吴末年以来,吴地民众对佛教的认识也在逐渐深化,这从贴塑于谷仓罐上佛像位置的变化也可以反映出来。前述第一种谷仓罐上,贴塑的小佛像都在罐腹,与仙人(羽人)、神兽奇禽乃至水生动物等相间排列,明显不受尊重,也是作为神仙思想和早期道教附庸状态出现的。第二种谷仓罐,将小佛像立塑于罐上部,相对而言,其位置较之贴塑罐腹已受尊重。第三种谷仓罐,不仅将小佛像立塑于罐上部,而且将小佛像放置在全罐最高处的楼阁室内,则有一种尊敬供奉之意。这或许反映出佛的形象在吴地普通百姓心目中,是日益受到尊敬和崇信。”2林树中先生在的《早期佛像输入中国的路线与民族化民俗化》一文中提到:“其发展规律是,一般佛像贴塑在器物的腹部,其后逐渐上升到盘口以上的上层,再上升到建筑物中的主神位置。”3杨泓先生和林树中先生对佛像在魂瓶上的空间位置变化规律看法一致。邹清泉先生认为:“吴晋佛饰魂瓶上的佛像堆(贴)塑的具体位置,没有等级差别与尊卑体现,也没有自下而上的发展规律,佛像位于瓶腹与位于瓶顶部同样是当时人们敬奉的对象。”4邹清泉先生对佛像在魂瓶上的空间变化持不同观点。

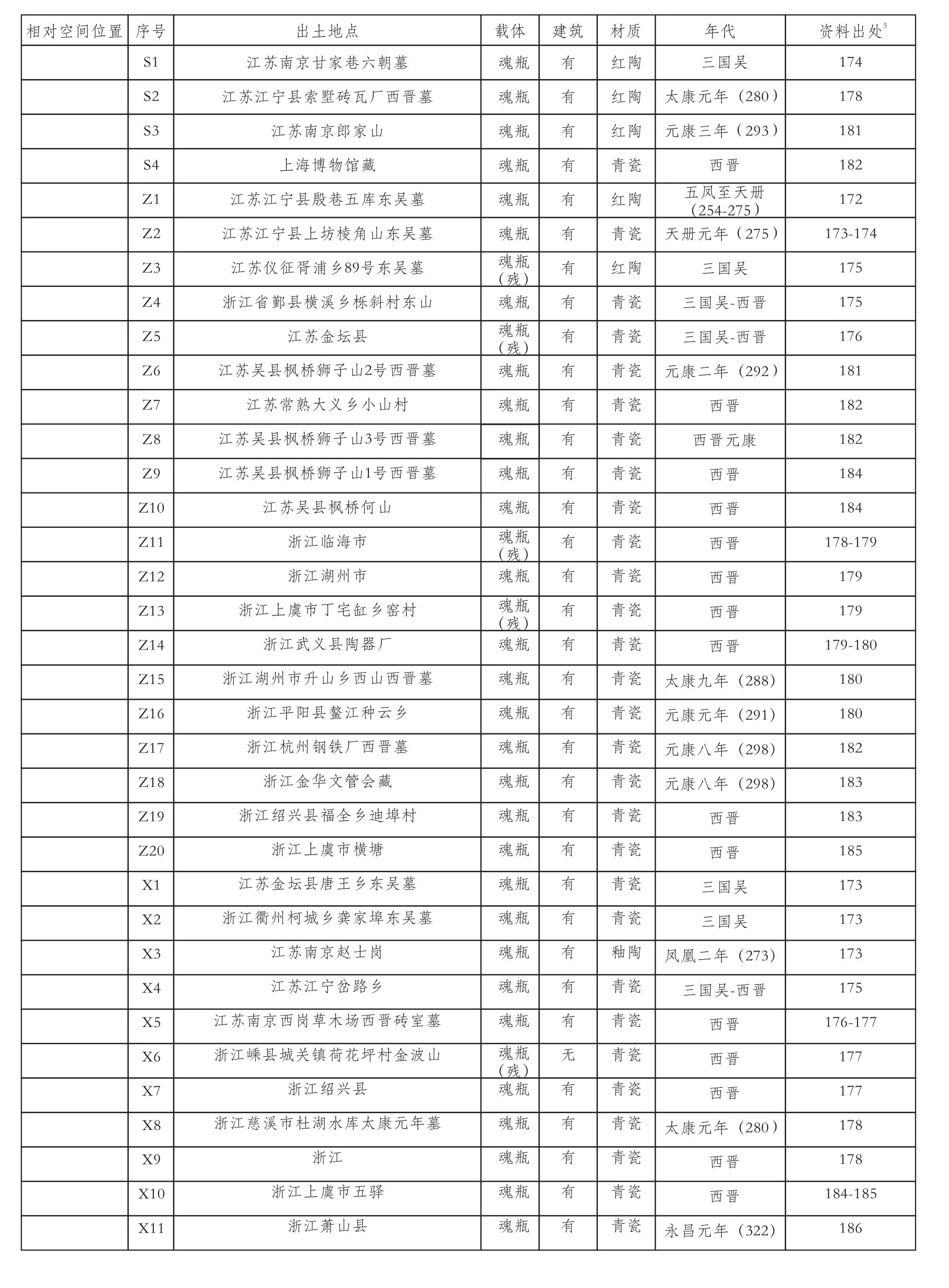

根据魂瓶上佛像的相对载体空间位置分类列表(表1-2-1):

由表可知6,出土魂瓶中,佛像贴塑在魂瓶盘口位置的数量最多,时间跨度大。但往往魂瓶盘口上塑有佛像的,在腹部也塑有佛像,故腹部塑有佛像的魂瓶比较普遍。在顶部塑有佛像的魂瓶比较少,但因与顶部建筑有着密切的组合关系,而被学者判断为地位较上部空间的佛像更被世人尊崇。笔者认为佛像在魂瓶上的空间分布,是可以体现被重视程度,但并没有绝对性的时间演变关系。

表1-2-1 吴晋佛像相对载体(魂瓶)空间分布表

(二)上部空间的佛像与建筑

阮荣春在《佛教南传之路》中概括了不同学者对魂瓶上建筑堆塑的看法:“魂瓶上亭台楼阁的群体建筑装饰,有认为是仙人所栖息之昆仑山宫殿楼阁的象征,反映了死者升天的意图;或认为这多层次的建筑,分别代表地下、人间和天上,是一个完整的宇宙空间,而死者的亡灵即存在于此中,死者亡灵可以经此到达神灵世界,欲招死者亡魂时,亡魂即可通过此罐回到现实世界,而罐所饰佛像可能是为祈求亡魂安息所用。亦有一些学者则认为魂瓶上的建筑装饰是佛寺,中间罐象征窣堵波,四小罐代表四方位。”7巫泓指出:“三国西晋时期在吴越地区发展起来的一种天堂形象反映出更强烈的建筑空间概念。塑于‘魂瓶’上部,各种神仙异士、舞人乐人以及珍奇鸟兽围绕着一座精美天宫。值得注意的是,作为‘西方仙人’的佛陀也常常在这类雕塑中出现。”8无论是仙人栖息的宫殿楼阁、天宫天堂,还是僧众活动的佛寺建筑,都表明魂瓶上方的建筑的重要性。故佛像在建筑上出现,也表明佛像在此处身份并不一般,较下部空间的贴塑佛像,相对更瘦重视和尊崇。

其中,江苏南京甘家巷六朝墓出土的釉陶佛像魂瓶9(表1-2-1:S1),通高42厘米,泥质红陶,施黑釉,为双层盘口盘口壶造型,上层盘口之上有方形庑殿顶,四面有门,门内各塑一尊佛,上层盘口四周共塑17尊佛,下层口沿正面置一阙门,中间坐一佛,四隅各置一小罐,罐间塑坐佛11尊;肩腹部贴塑鱼、铺首衔环和坐佛。该魂瓶之上至少有佛像34尊,这是魂瓶佛像发现数量最多者。佛像虽然数量多,造型统一,但塑造模糊,仅见圆形项光和身光,双手作揖。

这件魂瓶透露了几个重要信息:a.方形庑殿顶建筑四面门内居中各塑一尊佛,说明佛像在重要建筑内已具备空间中心地位,已有佛面四方的意识;b.门中心塑有佛像的庑殿顶建筑外围一周,沿上层盘口塑满佛像(17尊),有一种类似舍卫城神变“千佛化现”场景的造像表现;c.下层口沿正面置一阙门10,居中一坐佛,也表现了佛像的中心性位置。由此可见,佛像与建筑组合,并有中心空间属性时,地位肯定要下部空间众并坐佛像略高。或佛无高低,只是被世人尊崇有别,在器物上的一种物化表现。视觉上看,是中心焦点与散点的区分。对于载体魂瓶来说,佛像都是其装饰作用,大的寓意还是要服从于魂瓶本身。

除魂瓶上部建筑中心设佛像的情况外,还有在建筑庑殿顶四角安置佛像的魂瓶。例如:1984年,江苏江宁县索墅砖瓦厂西晋墓(太康元年)出土的釉陶佛像魂瓶11(表1-2-1:S2),通高38厘米,泥质红陶,施褐釉,为双层盘口的盘口壶造型,上层盘口之上有方形庑殿顶,顶四角各塑一尊坐佛,现存一尊。信息:a.佛像各置建筑四角,有镇压四方之感;b.与S1魂瓶顶部佛像都设四方向,但S2是屋角的斜四方向,S1是屋面的正四方;c.S2较S1佛像失去了建筑空间的中心性位置。综上,两处佛像都为魂瓶上部贴塑建筑佛像,但所处空间位置决定了,其受重视和尊崇地位略有却别。

上海博物馆藏青瓷佛像魂瓶12,区别于以上两例。通高51.8厘米,青瓷,双层盘口的盘口壶造型,盘口之上有攒尖顶式盖,两层盘口之间一侧有二层重楼,楼顶中央置一坐佛。由于佛像位置都置于建筑顶部,佛像在魂瓶中所起作用应与S2类似。区别在于S4具有建筑空间中心性属性,这一点又与S1相仿。

总之,塑于魂瓶上部建筑空间范围内的佛像,较下部空间佛像略有区别,但同为上部空间的佛像也因与建筑的具体空间关系,而差别各异。但总体都是魂瓶上的附属图案,各种空间佛像性质不会有本质不同。综上可知,吴晋时期对佛像的认知,还处于朦胧期。

(三)佛像在魂瓶空间的时间表现

1979年,江苏江宁县殷巷五库东吴墓(五凤至天册年间)出土的釉陶佛像魂瓶13(表1-2-1:Z1),被认为是南京地区考古发现的魂瓶中最早的一件14(公元254-275年)。高37.2厘米,红陶,魂瓶表面曾经施彩,现已剥落。为双层盘口壶造型,上层盘口顶部中央庑殿顶四方形建筑模型,盘口沿四周栖息展翅飞鸟。下层盘口沿四周设置佛像7尊,佛有项光和身光,头顶有肉髻,睁眼,穿通肩袈裟,双手衣袖相连,衣袖纹细密,坐于双层覆莲之上,莲花呈三角形,莲座两侧依稀可见狮头;佛身后站立舞猴。下部壶体贴塑盘龙一周。

信息:a.佛像位与魂瓶下层沿口处;b.出现在魂瓶中部空间沿口的佛像并不晚于下腹部空间。故佛像在魂瓶空间再下而上的演变规律似乎不予成立。

1984年,江苏江宁县索墅砖瓦厂西晋墓出土的太康元年(280)釉陶佛像魂瓶,顶部塑佛像。从时间来看,较现在出土的总体魂瓶并不算太晚,而且还偏早期。与魂瓶下腹部魂瓶的出现时间,没有明显的自下而上的时间演进。

浙江萧山县出土的永昌元年(322)青瓷佛像魂瓶15(表1-2-1:X11),是目前长江下游发现的年代最晚的魂瓶。通高40.7厘米,青瓷,双层盘口的盘口壶造型,两层盘口之间一侧有四层重楼,另一侧有阙门和胡人,四隅置小罐,四周贴塑飞鸟;魂瓶肩腹部贴塑龟、蛇、飞鸟、蜥蜴、羊、熊、铺首和1坐佛。信息:a.佛像贴塑与魂瓶肩腹部;b.魂瓶在总体发现的魂瓶中属于晚期(目前最晚)。说明在较晚发现的魂瓶上,佛像还是存在魂瓶肩腹部,并没有消亡。而且塑于魂瓶上部空间的佛像发现数量最少,可见并不具备普遍性。晚期还是比较流行贴塑于沿口和肩腹部魂瓶中下空间的佛像,塑于魂瓶上部空间并与建筑有直接联系的佛像,尚属个例,少数人的意识追求。佛像塑于顶部建筑空间范围内的魂瓶,应该属于手工业里,根据私人夙愿专门定制的商品。

(四)小结

吴晋时期佛像的空间属性也主要依附于以魂瓶为代表的墓葬器物上。长江下游华东地区佛像单纯,均为禅定坐佛;与西南地区长江上游相比,不见施无畏印的说法佛像。在魂瓶上,佛像的空间属性和分类表现得比较明显。相对载体魂瓶,佛像在上(顶部)、中(沿口)、下(腹部)空间内都有不同的表现。佛像因相对载体空间位置不同,被重视和尊崇的程度不同,越往上越高。尤其是与建筑直接发生空间介入关系的佛像,具较其他空间佛像更重要的地位。但也因介入建筑的空间位置不同(内居中、顶居中、居四屋角等),同样与建筑空间有联系的佛像地位也有别。例如:居中建筑内的佛像比置于屋顶的佛像略受尊崇。但这一时期的佛像总是还是依附于器物载体,故所有自身所具备的那一点空间寓意,也被控制在其载体器物的空间属性内。较长江上游早期佛像,华东地区的佛像在空间表现上还是呈发展趋势,尤其是佛像直接与建筑空间产出了介入关系,从侧面反映了佛像在此时民众心目中地位变化,以及对佛教进一步的需求。