心莲有禅

——品紫砂作品“禅莲”壶之美

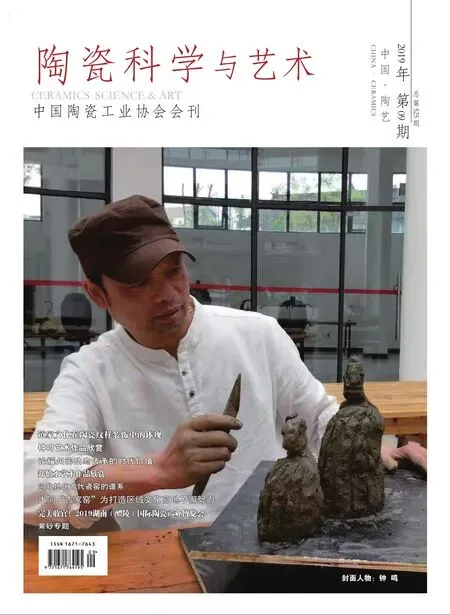

2019-05-03朱雪明

朱雪明

我国佛教从汉代传入开始至今已经有了一千多年的时间,但在历史上佛教的发展是分为为不同阶段的,逐渐形成了一种具有我国民族特色的本土宗教文化,并深切的融入到了人们的很多日常生活之中,而紫砂艺术在我国历史上发展较晚,其艺术形成的主要过程中并没有经历过佛文化发展的鼎盛时期,但也正因为如此,其自身的艺术格局摒弃了宗教的局限,形态塑造更加自由新颖,有着创作者自身理解的独特认知,笔者从很久以前就被佛文化所吸引,但并不能算做一个彻底的佛教信徒,跟我国内部很多人一样,对佛文化有着浅层认识,正是这种认知构成了我对眼前这件紫砂作品“禅莲”的创作动机。

受到宗教文化的吸引是人类普遍的本能反应,自古以来信仰都构成了人类生存发展的精神支柱,但在艺术创作之中,创作的好坏并非是根据信仰的深浅,而在当代紫砂艺术百花齐放、百家争鸣的今天,崇尚个性和自我理解,是紫砂原创作品的首要元素,所以在创作融入一些佛教元素,但并非完全沉浸其中是这类创作的显著特点,作品“禅莲”同样也是如此。

这把壶的壶体结构延续了传统紫砂壶经典的形态,整个壶腹采用一整块泥片围拢镶接而成,这是非常经典的成型工艺,但在壶底以及壶钮的塑造上,这把壶采取了与以往完全不弄的设计思路。升高的壶底部如同佛灯的灯台,形成一个圆饼形态,稳定自若,上下以圆润的柔边来进行过度承托起腹部而圆的壶身,壶面光润,采用了一个大而圆鼓的曲线,显得极有张力,内蕴而充实的气息自然发散出来,这样的壶身轮廓延续了传统紫砂壶的优点,体现出古朴典雅的艺术风格;在此壶面基础上,壶流与壶把采用暗接的手法前后镶接,壶流取直,壶把圈耳,这些形态都是紫砂壶较为经典的组合,可以说更壶面保持了一致性,看起来不违和,流畅自然。

整件作品最精彩的部分在于壶口盖以上的形态变化,一般而言传统紫砂壶会采用上下对应的方式,即茶壶的壶口与茶壶的壶底是一个相对应的部分,两者几乎等同,不过在这把壶上,由于壶底创造性的采用了古典的佛灯台座的形态设计,不可能在壶口处设置同样高度的壶颈,这就要求这件作品需要在形体表达上进行一些全新的变化,以此来重新达成上下造型的视觉意蕴的平衡。笔者经过思考,认为既然壶底与佛文化有关,并且拉长了高度,那么与之对应的部分就不能局限于壶口、颈,倘若将壶颈拉长,那只会显得是单纯的造型堆砌,并不存在任何设计感,同时也不会显得更美,所以笔者昂壶口维持原本的造型,将塑造集中在壶盖之上,首先壶钮取材自经典的佛帽形态,而佛帽的造型最初也是从佛龛、佛台衍变而来的,这就让这件作品“禅莲”的最顶层与最低曾产生了联系,两者相结合,莲台的概念也就浮现了出来。

在我国的传统文化中,对于佛教文化中莲的塑造一直以来都长盛不衰,这是因为这一形象实在是太过于深入人心,可以获得普遍的大众认知的承认,只要看到这种带有这种文化元素的形象,人们就会自然而然的联想起背后所代表的文化意蕴。同样在作品“禅莲”壶上,壶钮处于整器表现力的顶峰部位,而加长的壶底更是将其烘托到了一个新的高度,通过壶身、把、流的形态再平衡,让整把壶流畅、自然、古朴,既有新的趣味又延续了传统紫砂壶那种经典的人文要素。

综上所述,对于传统文化艺术的发掘是当代紫砂壶设计首要考虑的问题,因为即便是通俗的一般性题材,仍然具有充足的艺术个性展示空间,作为这个时代的创作者所要做的,就是不断的勤学苦练,在事件中走出一条自身的艺术创作道路。