淡宕清标本珊珊

——晚清一代金石名家王侣樵

2019-04-29王立成河北沧州

◆王立成(河北 沧州)

明清以降,处于畿辅辐辏要地的沧州作为钟灵毓秀之地,人文愈发鼎盛,英才俊秀绵绵瓜瓞,文功武略傲甲一方,学术氛围浓烈炽热,流风余韵卓荦浑厚;受益于文风兴盛的勖助,沧州文化声名日益远播,且地域特色鲜明,富有活力,在畿辅文化圈内占有独特地位。值得一提的是,在沧州区域特色文化建构和嬗变的过程中,宗族乡土文化的传承与弘扬起到了无可替代的作用,具有非常重要的代表性。长期以来,宗族大户抑或寒庶之家为保持家道昌盛,求得文脉道嗣奕世传承,基于对“忠厚传家久,诗书继世长”的经世致用文化理念的认同和自觉理性的践行,无论是身居高位的达官显要还是处江湖之远的乡儒士绅皆能以打造文化世家为精核,秉承品德修养和学术文化兼容并蓄的治学精髓,重学兴教,并以身作则,积极读书问道、研经稽古、著述立言,期冀遗泽余辉能长青于后世,成为家族文化守望的精神坐标,进而谱写书香门第延续的新篇章。

沧州王氏家族是明清时期在当地兴盛起来的名门望族,位列沧州(按,旧时沧州直管区)“八大姓氏”(按,戴、刘、吕、王、于、迟、孙、庞)之一,人丁兴旺,名人辈出,乡榜庠门,道学渊源,堪称邑巨,是极负盛名的科宦代继大户和文脉通达世家。在王氏家族数百年的发展史上,众多宗族子弟奋发有为,诞生缙绅名流无数,但于学术建树非凡、能扬名于后同时不坠于今并且日趋光大者当推王国均,一位沧州文化史上绕不过去、不得不提的“王氏秀裔”——尽管官名不显,但学问淹贯精博,颇值称颂。

一、家学渊源柢自深

王国均辑作《国朝沧州诗钞》

王国均(1800-1867),字月坡,号侣樵,别号兰根道人,亦号也园主人,茂才,官州同,直隶沧州人(按,今属南皮县),清代中晚期畿辅一带著名的金石文字大家、方志学家。嗜金石,精赏鉴,又工诗善书画,能任侠好义,解危度难,体恤乡里。他常年肆力于学,读书不辍,多有见地;著述颇丰,内容蔚为大观,类别多样,涵盖领域有文学、金石学、地理学、历史学等。他辑撰有《沧州金石》三卷,《沧城殉难录》四卷,《国朝沧州诗钞》十二卷,《续国朝沧州诗钞》四卷,《沧州明诗钞》一卷等,又著有诗集《客旋草》一卷,《兰根草舍诗钞》四卷,《兰根草舍印存》四卷,均刊行于世;同时他还参与编纂了成书于咸丰五年的二十八卷本《重修沧州志稿》,惜未付之剞劂。另足令人欣慰的是,王国均和当时社会文化贤达如赵之谦、叶圭书、隋树村、刘有铭等交往之信札被其后世子孙简单装裱成册,题为《往贤遗墨》,传承至今,尤为珍贵。

王国均祖上世居张旗屯,以耕读为业,仕宦荣达。始祖王万春,明代沧州指挥使。曾祖王潔,以州同注选。祖父王枢,贡生,官陕西布政司经历,署靖边知县、汉中府同知。族祖王桐,字毓东,号澹园,别号怡园,贡生,作有《怡园诗集》。父亲王云翔,以布政司经历注选。王国均兄弟多人。长兄王国维、仲兄王价卿等,“多以科目起家”。王国维,字彰廷,号一樵,别号畏庵。状貌魁梧,气象雄伟。道光元年辛己恩科举人,候选训导。折桂蟾宫后不求仕进,隐居于乡,多义举,尤以成人之美称道于闾巷,有《松花轩诗钞》等著作遗世。王价卿则为嘉庆己卯科举人。国均妻南皮辛氏,温婉贤良,生子钟毓、钟纯、钟岱、钟正,又有女三人,均嫁于读书富庶之家。孙辈男女十六人。后世子嗣皆能不辱家风,学有所成,联辔黉门,可谓后继有人。

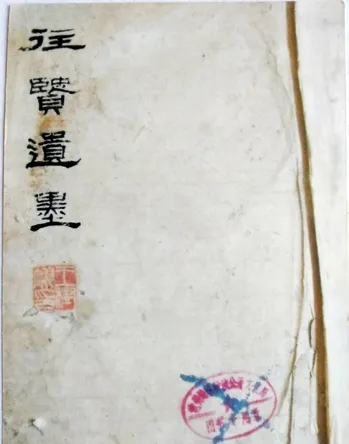

《往贤遗墨》书影

《往贤遗墨》内页先贤信札

《往贤遗墨》先贤信札

少时王国均聪慧明敏,“读书目下数行,过即不忘”,为文成章,灿然不群,声名藉藉,“为诸生所不及迄”。然其自幼身躯羸弱,疾病缠身,甚至几近身危。由于多次徘徊于生死困厄的痛苦边缘,使之过早参透人生,勘破生死,看淡名利,摆脱踏上青云路的俗世羁绊。他“无进取志”。对于他不专“帖括之业”“弱冠一试不登贤书而黜之”的骇俗之举,家人从未反对和责难,能否飞黄腾达、光耀门庭已不足轻重,只求平安无恙就好,同时在治学道路上亦给予宽松和顺的文化氛围,任他欢喜做学,怡性修身。于是,他“不乐仕进,好尚绝俗”,病体每有稍瘥,必博览群书,究心实学,尤专史、集二部,又寄情古物。俟年长,身体渐愈,读书更是精勤,古物之癖亦大增,“虽遨游远地而耽嗜古书不去目,摩挲古物不去手,两目为之晦而不悔。”由此腹笥宏富,学问大涨,身萃众长,誉满乡国,真乃“功名虽未就,学不愧士林”。

成年后,王国均虽不能通过科举之途博取“天子家臣”“躬阅青紫”,但凭借个人孜孜矻矻,再借助祖上荫庇和师友帮衬,亦能一展胸中所蕴,不负所学,成为一代学术大家。在众多良师益友中,对王国均襄助最多,扶持最大,且又砥砺相携,悉心治学者非沧州(按,今属南皮叶三拨)叶圭书、叶圭绶昆仲莫属。

一般而言,明清文人士大夫之家为了保持家族的长盛不衰,除了在文化上注重优良家风传承,将读书与道义融于家训潜心恪守,大力教化子弟科举高中光耀门楣外,在其他方面也努力建树,如经济上通过置办田产放租收利等手段积累雄厚家财支撑家用壮大家底,盈余之外又可作赈济救舍之公益事业以增益家族声望;社会交往上则通过联姻、结交师友等方式网络人际关系脉络,打造坚实牢固的势力圈子以抬升家族社会地位。沧州王氏家族在科举兴家之后,也十分注重门第的郡望维系,与周围许多大族之家如沧州张氏(张树本、张树人家族)、渤海季氏(季逢泰、季吉泰家族)、河间纪氏(纪晴湖、纪晓岚家族)等多有交好,或有葭莩之情,或为通家之好。其中,王氏家族就与沧州叶氏(叶汝兰、叶汝芝家族)两家关系非同寻常,有戚谊,为中表之亲,过从甚密。

沧州叶氏家族是清代科甲联第的望族之家,既有诸如叶汝兰、叶汝芝、叶圭书、叶治此等封疆大吏,又有像叶圭绶般的治学名家。在王、叶二氏的交往关联中,王国均的姑祖母王老夫人是道光年间因政绩卓著被晋封资政大夫的叶汝芝之妻,叶汝芝和王氏生子叶伯俭、叶仲敏,其中叶仲敏过继于伯父叶汝兰为子嗣。叶伯俭生子叶圭书、叶圭绶。叶圭书生于嘉庆十一年,后官至山东按察使。叶圭绶生于嘉庆十八年,道咸年间津南地域学问大家,著有《续山东考古录》等书。王国均虽年长于叶氏兄弟,但却与叶圭绶长期追随官运亨通的叶圭书充任幕僚宾客于山东,“自叶芸士(按,叶圭书字芸士)廉访于山东,悉资赞助。”也许在外人看来,“闲曹末秩”不足道哉,但王国均却乐在其中,此既可解决营生问题,日常又可结交名士,相互问道,还可增加阅历,饱览异乡风土人情,真可谓一举三得。

二、笃向金石觅知音

乾嘉以来,文人士大夫阶层涉猎金石考据之道蔚然成风,钟鼎彝器、古泉旧碑、封泥鉥印、陶文砖瓦、琴砚诏版等皆是心头蒐罗之物,为之把玩钻研并成为他们消遣时光、追慕风雅、攀附权贵和毡拓临摹、究古通今的一种有益方式。王国均素喜古物,且能篆刻,但初时尚停留于雅赏悦心的阶段;后交于家学渊源浑厚的叶氏族亲,表叔叶伯俭深谙金石书画之道,表弟叶圭绶更是痴迷其中不能自拔,是畿辅金石三大家之一,平日里,金石之德寿,识古之法门,“倍熏炙之”。因此,本有根基又勤奋不辍的王国均金石造诣突飞猛进,无论赏鉴功力还是考据水平,抑或收藏层次都更上一层楼,有了质变。游于山东时,“凡明湖泰岱山间有一奇境、一高人、一古物,必探索搜罗之而始快。”他“家藏宋元明清名人书画,甲于全邑。所访得历代造像金铭石碣之属甚夥,遂集金石为书三卷,附于州志(按,《重修沧州志稿》),故赏鉴称巨擘焉。”

在沧州文化学术研究领域,单就金石学而言,王国均的贡献绝对功不可没。日常中,他收集了大量有关于沧州地区的金石古物或拓片,其中多为罕见上佳之品,十分难得。南皮曾出土北魏刁遵墓志,在北碑中位列第一等,殊为可贵,然而旧有著录从无言其碑阴有文字者。王国均很早就知闻此碑,但无缘见真容,一次访古时偶遇,于是征得主人家同意后仔细赏观。是时,碑因污垢掩其风貌,于是洗剔,遂发现。其书体芒锻如新,神采遒丽,胜于碑铭。于是王国均心生欢喜,和主人百般求购,许以重金,终收归于沧州。许多南皮文人雅士听闻后,倍感愤然,痛呼失桑梓重宝,多次贻书争之。又,出土于沧州王寺(按,今属南皮)的东魏沧州刺使王僧墓志亦曾被王国均收归府中而宝之。同时,得益于扎实的金石学功底和知行合一的治学理念,王国均第一次确切地发现了沧州铁狮子的铸造时间,真是发前人所未发,解前人所未解,极具历史学术价值。众所周知,铁狮子是千年国宝、沧州的精神图腾,但长期以来,由于史料阙疑,具体造于何时不详,乡老耆儒多传说为周世宗柴荣罚罪人所造,但亦无所凭据。也许冥冥之中自有天意。咸丰五年二月《重修沧州志稿》成书定稿,是书“州人董友筠倡修,叶圭绶、王国均续纂之。”在编纂《金石志·古物》一门时,人们发现涉及铁狮子的历史记载莫衷一是,难以参订。为去伪存真,王国均亲身踏访、调查铁狮子的前世今生。他除却与故老相询外,更手扪目验,遍索狮身,寻到铭文多处,如“师子王”、“山东李云造”等,尤其“大周广顺三年铸”铭文的发现更是铁狮子考古研究领域的重大突破,其史料价值和学术内涵自不待言。叶圭绶见了这些铁狮子铭文的拓片后激动万分,他在给表兄的信札中毫不掩饰对王国均这一重大发现的喟叹:“狮王得兄一番赏鉴,据以入志,何幸如之!近在本治,而旧志从不载其文字,岂知造之年月、之人,凿凿铸在狮身上耶!此番修志再一含混,狮子埋没千古矣!”毫无不夸张地说,这些创见性的发现只是王国均常年金石问道成果的一部分,但却对于后人研究和推进沧州乡邦文化的发展提供了可靠的历史依据,因此,从文化传承的角度来衡量,王国均的贡献可谓功莫大焉!

东魏沧州刺史王僧墓志铭拓片

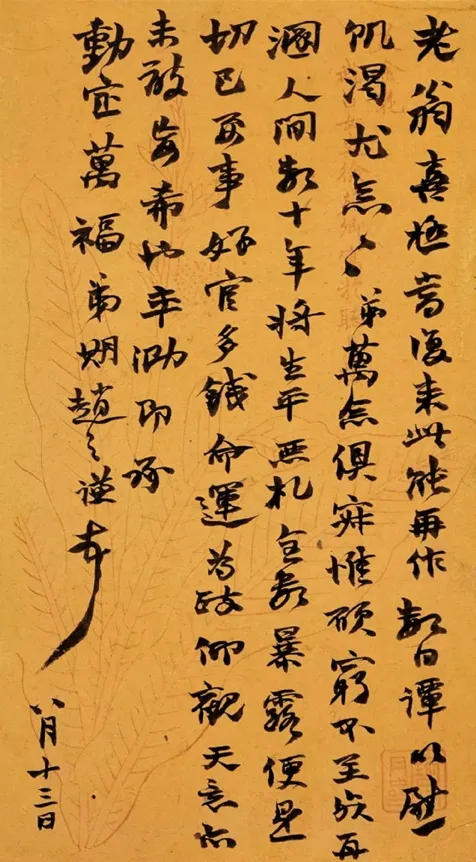

赵之谦致王国均四通信札

喜金石书画的王国均又好交游,所结纳者也常为志趣相投之人,除却亦亲亦友的叶氏兄弟外,浙西海盐俞浩、江苏仪征张积中、直隶献县陈苾、大兴刘铨福、天津樊彬、浙江绍兴赵之谦等亦皆是推心置腹之至交。这些人要么是舆地方志大家,要么是开宗立派的文化宗师,要么是名满一方的收藏巨擘,要么是金石篆刻名家,简而言之,诸友无一不为饱学实才之高士。

王国均和陈苾是金兰之好,交情甚笃。陈苾(1793-1841),字兰室,号少室,官宦子弟,居于献县城关,候选巡检。年少受兄陈芬引领,酷嗜金石书画,尤以篆刻见长,并乐此不疲。其技艺精湛娴熟,刀工雄浑苍劲,章法古雅厚拙,颇有秦汉古风遗韵之妙。因治印不俗,向为时人所备至推崇,蜚声乡里。有《万石山房印谱》一书传世。述及二人友谊,王国均在给陈苾所写的《题陈少室三十四岁小像》诗赞中对此作了简洁明了描述:他们相识于1827年。初逢未久,由于王国均“与君(按,陈苾)气味本相投”,两人一见如故,随之“盟结三生石一片”订立金石之谊,从此“便与倾心相共语”,知心以待,成为莫逆之交。后来,尽管聚少离多,但双方早已互视对方为良朋挚友,秉持契阔情愫,不因时空藩篱而疏远。他们以雅趣相知,用才艺传情,行高义敬守,在“石镌古篆频相授”里,情谊历久弥新。可以说,王国均和陈苾的交往犹如无声润物,自有清欢蕴藉,无关名利耳。

王国均同赵之谦亦关系匪浅。赵之谦(1829-1884)字撝叔,号悲庵、梅庵等,浙江会稽人,清朝一代篆刻艺术宗师,金石碑版学之执牛耳者,在诗文、书画等方面亦成就超群,其印学主张和篆刻技艺手法都曾对后世产生过极其深刻的影响。大约1864年,俩人偶识于北京,尽管二人年龄相差近30岁,却丝毫无违和感,反而大有相见恨晚之嗟叹。是时,赵之谦所录撰的《补寰宇访碑录》清样都已讫成,本正付之枣梨之际,但因“沧州王侣樵秀才国均尝手编《沧州金石志》,甲子六月相见都中,赠我(按,赵之谦)墨本,皆向未著录者,因取续得数十种,合题为失编,坿卷末。”矢志为孙星衍、邢澍合撰的《寰宇访碑录》“补未到处”的赵之谦得到王国均金石拓印馈赠大为激动,他在给王国均的信札中深表致谢:“月前得手书并《刁惠公志》及沧州古刻、吴氏印稿,一一祗领,大扩见闻,感谢不次。”同时又无不遗憾地感慨到:“《录》示各种载入失编中,悔不早逢君,必能更助我。将来有续得者,幸千里相呼,勿忘却也。”他们的友谊一直持续到王国均病逝,虽仅仅只有短暂几年,但能感受到,王国均对这位金玉之交的小友很是器重,毫无吝啬自己手中的珍藏,多次惠助。赵之谦对这位忘年之交也敬重有加,数次以己之长为王国均刻印,“属刻两印,谨刻,以赠金石交。”当历经十九年潜心搜罗编撰的新书即将面世时亦不忘寄呈请老友斧正,“拙著《补访碑录》九月间当可刷清本,亦当寄呈法鉴。”他还曾为王国均所觅得的缺角《刁惠公志》石补字。另外两人还有着共同的金石文化朋友圈,他们都与天津樊文卿、大兴刘铨福等交好,朋友雅聚间,诗词唱和,金石赏鉴题跋,不亦乐乎。凡此种种,以小见大,不难看出,两人的交往真挚而热烈,不愧是名副其实的“金石谊”:他们因金石结缘,又因金石交流而惺惺相惜,金石物品往来间是他们志同道合的信任与依托,更是他们伟大友谊不朽的历史见证。

三、金薤留真垂琳琅

千百年来,读书人受到立德、立功、立言思想理论的影响,或科举仕进,建功立业,或修身立德,躬垂示范,或撰稿著书,润泽后世。作为一名传统知识分子,王国均自然受此价值观的影响和鞭策。他不喜功名,也不好为人师。尽管主张“君子立身行己以德行为根本,才艺为枝叶”。更有见义勇为、扶危济困之善举,如“有山东东昌刘秀才客死于沧,君营护归其丧”。又比如,“景州戈其迪,博学以书名。大兴朱英以画名。两人皆官山东知府,相继物故。君时客济南,以皆同乡,又皆文人,多方经纪之。”但这些积德行善的事情都是性情自觉外放所为,他从不期冀藉此标榜史册。其实,他用心最深并终身报以热忱之情的当属著书立说。王国均有着浓厚的乡土情怀,他非常热爱沧州,对于沧州的风土人情、旧闻故事等皆谙熟于胸,作文时一挥而就,大有“一点飞鸿影下”的气势,令人赞叹不已,他学问之精博亦从中可窥一斑。

赵之谦致王侣樵信札之一

赵之谦致王侣樵信札之二

王国均画像

王国均始祖王万春墓

王国均一生编撰了大量书籍,至今仍常被世人所提及者当首推《国朝沧州诗钞》和《沧城殉难录》二书。《国朝沧州诗钞》,王国均纂辑,叶圭书编次,共收录诗人122家,诗1396首,于道光二十六年(1846))刊刻。是书虽名为《诗钞》但却形同《诗选》,盖因“此钞不立阡陌,并存作者本色,不敢称为 ‘诗选’也,故名曰‘诗钞’。”同时,此书又不同于其他州郡所编《诗选》者,那些多为官方当权者网罗人才组织诗社而为,“搜采较易”,此书则为王国均一人耗尽心血之作,得来颇为不易。大兴牛坤作序时明确指出:“侣樵以老布衣竭尽十余年之心力始成之,勤且难哉!”具体时间根据王国均的自序可知,“自丁酉(1837)夏至丙午(1846)春凡十阅寒暑汇成卷帙。确实,从纂辑者的水平来看,无论在技艺层面还是精力投入上,王国均都是当之无愧的。道光二十六年立秋之际会稽陈光绪在济南半舫寓斋书就的后序中写道:“沧州王君侣樵好学嗜古,恬淡自适,不屑攻举子业,为进取计,因得专力于诗。”有着扎实诗歌功底的王国均心无旁骛,努力“收散佚”,摭拾吉光片羽,集腋成裘,终有大成。此书遵循“以诗存人或以人存诗”的主旨,严格按照不立门户之别和“生者不录”的原则编排;其中,为使沧州“显者、隐者、穷者、通者、富者、贫困而人不识者”皆能诗歌不朽,扬名于世,他刻意以使“前辈风徽历久而不坠”为传承使命,无视门第高下,不看作者声誉大小,因此书中作诗者既有“掇巍科膺显仕者”,也有“乡儒遗老”,最称道者则是他孜孜以求而得来的“隐淪闺阁”的“闺秀之作”。书成稿后,他又精益求精,未敢自是,先“初与叶芸士(按,叶圭书)表弟略定取舍”,再“质之庆云崔旭(按,字念堂)、会稽陈石生(按,字光绪)两先生详加删订”,崔念堂去之十分之四五,陈光绪在崔念堂的订正稿上又取舍十分之二三,存余精髓“汇为十二卷”,最后叶圭书将之付梓出版。后王国均又在此基础上查漏补遗,钩隐抉微,相继编辑出版了《国朝沧州诗续钞》(咸丰七年)、《国朝沧州诗补钞》(咸丰八年)、《沧州明诗钞》,这些著作的问世为后世留下了弥足珍贵的文化典章,史料价值极高,常为后来研究者所借鉴。

道光末年王国均由山东回乡。在家赋闲之时,他以更加积极的状态投入到记录沧州文化的活动当中去,其中除参与编纂州志外,最重大的著述活动便是《沧城殉难录》的编撰了。沧邑俗劲武,尚气力,轻生死,自古以气节著闻,癸丑事件的发生更是将这一传统充分淋漓尽致地表现出来。1853年太平天国定都南京,待形势相对缓和后,立即派林凤祥、李开芳开展旨在推翻清朝统治的北伐运动。太平军北上后一路破关斩将所向披靡,很快逼近畿辅。咸丰癸丑年(1853)农历九月二十五占领沧州捷地镇,知府沈如潮、城守尉德成率满汉兵勇乘大雾迎敌先头部队于沧州城南五里的红孩口,初始官军勇往无前,杀敌甚众。随后,官军所在的火药车自焚,炸伤己方无数,此时太平军大部队又赶来支援,官军寡不敌众,退保城池。但太平军猛攻城池,再加城池年久失修,下午时分焚迎薰门(俗称小南门),城破,攻入,沧州人拒不投降,死战,太平军见此便疯狂屠杀。德成巷战落水而死。沈如潮被缚不屈而死。一时官绅士女相率殉难者万余人,震惊朝野。九月二十六日黎明太平军方全部北去。此一役史称癸丑之变。

癸丑兵祸之时,王国均正于张旗屯家居,幸免于一劫。尽管残躯得活,但乡郡逢此弥天大祸,壮烈惨象令人惊骇不忍视之,消息传来,他心痛然,不能自已。不久他入沧州城,面对凄凉景象,更是唏嘘动容,难过于战争之罪孽,生命之无常,时光流逝之无情。恰在悲切时,清廷颁布上谕,“命各督抚饬查殉难诸人以表忠烈”。他心有戚戚焉,“窃痛芳烈之将泯也”。为使殉难者英名长存人间,事迹流芳后世,他在叶圭绶所编《殉难传》一卷的基础上参照沧州秀才于光裒、李锡章等的采访又加以重新扩充编纂,最后汇为四卷,名曰《沧城殉难录》。此书“是可以下慰忠魂而上答朝廷褒扬之至意矣”的:首卷收录《沧州失城纪略》及当事官员的禀稿、奏稿、札饬等;二卷、三卷均为《殉难录》,胪列遇难旗民姓名、事迹;末卷辑录祭文、诗词等,成为记述沧州殉难之役最完备的史料,不但可以从中窥见北伐运动中的沧州军民保家卫国的精神风貌,也有助于洞察太平军军事行动背后的社会心态以及晚清时期地域群体归属冲突下的内在影响等,具有很高的历史记录和研究价值。

毋庸置疑,王国均是沧州近代文化史上少有的一位文化擎旗者,在文化的流播上,王国均具有“阐幽发微之功也”。沧州众多明清乡贤的绰约风姿今朝仍能被时人所领略,以及诸多原本因年代湮远而逐渐消亡在历史烟云里的史料能幸运地撷取留存并至今被引述,无不与王国均有关。他努力搜罗,尽心整理,极大地丰富了沧州传统文化的内涵积淀,为新时代文化大发展提供了良好的历史源泉。

结语

张之洞撰写的王国均墓志铭局部

同治年间,王国均渐入暮年,手钝眼花,精力大不如从前,虽手头仍有大量文献史料等待整理,但也被迫无奈放下。他本想一心一意退隐田园,淡泊心志,一面含饴弄孙,享受天伦之乐,一面暇时自生情趣,或翻阅几卷快意书,把玩几件欢喜古物,或听鸟语,闻花香,颐养天年。若此,人生足矣。岂知天公不作美。王国均在世的最后几年,正是捻军进入北方的时候,沧(州)盐(山)一带上自官绅,下至黎民,终日惶恐不安,生活在战乱的恐惧中。同治丁卯年(1867)十月十七日,王国均病逝于家中,享年六十有八。尽管家人沉浸在巨大悲痛之中,但由于捻寇滋闹不断,不宜举行隆重的安葬仪式,草草了事又不符合人伦之理,只好暂厝停柩;事后,又过二十六年即光绪壬辰年(1892)方葬于张旗屯西南二里处。在王国均的棺椁即将入土为安之际,出于对这位已长辞人间的津南名士为人与治学的敬佩,和王国均早年相识于京师的乡邻、南皮巨子、一代洋务干将张之洞亲自为之撰写了墓志铭,并篆盖,同时由其幕僚、光绪十八年进士武进屠寄书丹。细审墓志内容,十分契合王国均之生平,毫无为之夸张之举或隐讳之嫌。其实,单据书撰者身份来讲,如认为此碑志有太史公感叹的青云之附嫌疑,也不能断然否认此可能。毕竟从现存史料来看,张之洞写就的墓志铭也许并不鲜见,但既撰墓志铭又篆墓盖者则少之又少,十分稀有,就此而言,足以彰显张、王二人交契之情,也可视作对逝者身后名誉的有力烘托,是哀荣崇厚的有力象征。

王国均生活的时代正是清朝由盛转衰的时期,礼崩乐坏,社会矛盾尖锐异常。作为传统知识分子,王国均尽管游离于官场俗务之外,用心治学,却依旧挹守清芬,抱有强烈的社会责任感,其学术研究无形中也被打上了时代的烙印;无论金石之趣还是著述之作在一定程度上都受到了文化政策、社会巨变的影响,是“文以载道”操守的物化呈现。但面对社会的动荡与转型,他没有随波逐流,而是秉持文化的自觉性,积极进取,置身学术钻研,用文字记录历史,深入挖掘和认知社会,并建树不凡。他传承下来的学术成果对沧州文化研究有着不可估量的历史价值,在整个畿辅地区文化圈内也能占有一席之地。因此,客观地说,王国均的人生是十分精彩的,无愧于时代。

要之,尽管王国均的生平事迹尚能在现有的文史典籍中按图索骥,找出些许草蛇灰线搭建其人生架构,但到底时光如梭,人事代谢,今所见多是简要介绍,雪泥鸿爪之下颇有细节不足之憾,甚至仅此现存推介还出现前后抵牾,不能自圆其说,后来引述者又多以讹传讹,结果致使先贤身后行状不能通顺后世,风采不出。现不揣浅陋,抛砖引玉,爬罗剔抉,作缀长篇,希冀能使读者大致窥测侣樵公之人生轨迹,如能赖此领略到王国均的艺术魅力则更是荣幸至极。