山东省粮食种植减少问题分析

2019-04-28孙迪亮于蒙蒙

□孙迪亮 于蒙蒙 朱 艳

[内容提要]文章主要对粮食种植减少问题做出分析,以山东省为例,主要围绕山东省粮食种植现状、粮食种植减少的原因及鼓励粮食种植的对策三个方面来分析。第一部分是省内粮食种植减少的现状;第二部分分析了粮食种植减少的原因,分别从市场、政府、农民三个角度作了阐述,着重分析了市场的自发性给农民带来的不利影响。第三部分则为激励粮食种植的对策和建议,政府可改善市场结果,让农民安心从事粮食作物的生产。

一、山东省粮食种植减少的现状

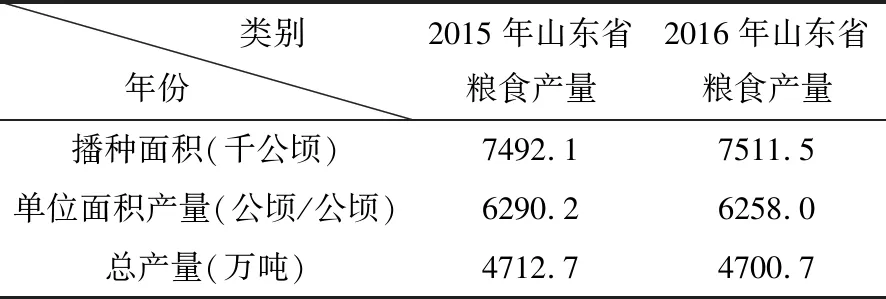

(一)粮食作物单产面积减少,全省粮食总产量略有下降

粮食作物单产是反映土地生产能力和农业生产水平的一种指标,指平均每单位土地面积(平方米、亩、公顷等)上收获的粮食作物产品数量(克、公斤、吨等)。作为全国粮食主产省和重要的商品粮供应基地,山东省粮食播种面积和总产量均居全国第三位,就2016年显示的数据来看,山东省2016年粮食播种面积虽比2015年粮食播种面积增加19.4公顷,但其单产面积却比2015年减少32.2公斤/公顷,粮食总产量比2015年减少12万吨(表1)。据国家统计局发布的数据来看,2016年全国粮食总产量和单产面积均有不同程度的下降,国家统计局农村司高级统计师黄秉信认为造成这两方面下降的原因主要有两个:“一是高产作物面积减少,二是农业气象灾害较上年偏重,部分地区受灾较重。”①

于山东而言,其粮食种植主要以家庭为单位,生产规模比较小,生产效率偏低,抗风险能力较差,其耕地质量提升相对缓慢。此外,山东省常见的气象灾害主要有干旱、洪涝、风雹、低温冻害等,对粮食生产危害比较大,再加上山东省降水时空分布不均,很容易造成春旱、夏涝、晚秋旱等灾害对山东省粮食作物单产的提高产生不利影响。气象灾害以及耕地质量下降对粮食产量而言是一些客观方面的不利影响,特别是一些气象灾害对农作物生长的不利影响。就主要农作物小麦而言,在2016年,受气候等因素的影响,小麦条锈病大发生,发生范围涉及17个市102个县,见病面积达到3190多万亩,是自1990年以来最大的一年,在小麦生长中后期,部分地区遭受了干

旱、大风倒伏、干热风等灾害,收获期间又遭遇了两次大范围降水,使得小麦产量下降,由此可以看出,全省在2016年粮食作物单产面积减少,全省粮食总产量有所下降。

表1 2015年,2016年山东省粮食产量

(二)山东省内农业种植结构的调整,主要粮食作物播种面积相对减少

农业种植,主要由粮食作物种植与经济作物种植两大类构成,与粮食作物相比,通常单位面积耕地种植经济作物的收益较高,这也印证了适度扩大经济作物种植面积的需求。黄秉信认为,粮食播种面积在2016年减少的主要原因是各地针对粮食品种的供需矛盾,主动优化粮食生产结构和区域布局,适当调减非优势区玉米种植面积,采取玉米改大豆、粮改饲和粮改油等措施调整农业种植结构,这在一定程度上扩大了经济作物的种植面积,相应的主要粮食作物的种植面积有所减少。

据全国政协常委陈锡文在2016年两会·记者会上介绍:“粮食是一个总概念……目前总的来看,小麦大体供需平衡;稻谷满足了自给需求以后略有结余;大豆缺口非常大,去年大豆总产量230多亿斤,不到1200万吨,离需求差的非常远,去年进口大豆1633亿斤,进口大豆相当于国产大豆的7倍,可见大豆品种是明显少了;玉米产量去年4400多亿斤,是五个粮食品种中产量最大的。总体来讲对于需求来说略显多一点,但是玉米品种去年进口,再加上可以替代玉米的品种进口,达到了880亿斤,本来玉米产量已经有点供过于求,又进口了880亿斤,显然玉米品种是多了。”②为适应供需变化,在农业种植结构上做出一定的调整有助于缓解供需矛盾,这样一来,种植玉米等主要粮食作物的面积会相对减少。

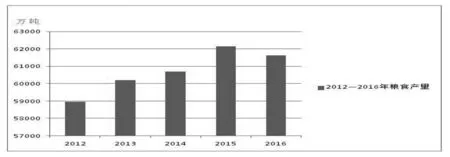

此外,“粮改饲”一方面会提高种植比较收益,切实增加农民收入,但另一方面也会影响到主要粮食作物种植面积,对其产生不利的影响。山东省在2015年颁布的59号文件显示,积极推进“粮改饲”试点,着力发展草食畜牧业,引导发展青贮玉米、苜蓿等优质草料,实施“渤海粮仓”科技示范工程,开展“粮改饲”并举的多元化种植模式试验示范。③山东省“粮改饲”政策的实施取得了一定的成效,据大众日报称,山东省2016年9月粮改饲试点县增至19个,农民亩均增收275元④,“粮改饲”在增收的同时,也减少了主要粮食作物的播种面积,山东省是畜牧业大省,粮食作物播种面积约40%被用作畜禽饲料,主要粮食作物播种面积的减少,影响了粮食总产量的增加。粮食品种结构的供需矛盾和“粮改饲”等措施加快了农业种植结构调整的步伐,在一定程度上减少了主要粮食作物播种的面积,进而引起了粮食产量的下降(图1)。

图1 2012年-2016年粮食产量

(三)农村青壮年劳动力流失,种粮农民数量减少

随着社会的发展以及城乡差距的逐渐拉大,山东省部分地区青壮年劳动力主要由农村、小城镇向城镇、大城市流动,由此产生了农村劳动力流失的问题,农村劳动力女性化和老龄化趋势加强,种粮农民的数量在一定程度上也有所减少。为了谋求生存和发展,大量农村青壮年劳动力外出务工,由此造成了农村地区的“空心化”、“老龄化”现象,土地闲置问题也日益突出。

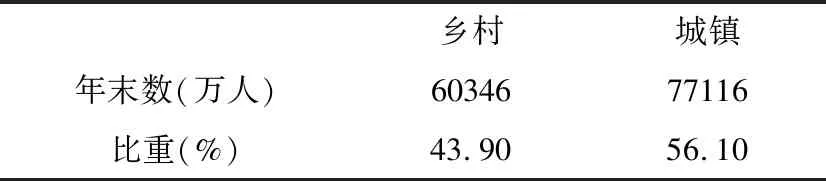

农村青壮年劳动力流失在全国是较为普遍的现象,主要表现为农村外出务工人员的增加,据国家统计局公布的数据显示,在2015-2016年农村外出务工人员数量呈上升趋势。2016年与2015年相比,全国乡村人数所占人口比呈下降态势,2016年年末乡村人数(与2015年年末乡村人相比)减少1373万人,人口所占比重下降1.25%(表2,表3)。农村劳动力流失的必然结果就是土地利用率的下降,处在青年一代的人,生活条件相对来说比较好,而这也成为他们外出务工寻求更好生活的原因之一。综上可以看出,农村青壮年劳动力的流失减少了农村从事粮食种植业的人数,外出务工人员数量增多,种粮农民数量呈现下降趋势。

表2 2016年年末全国乡村人口和城镇人口数量及比重

表3 2015年年末全国乡村人口和城镇人口数量及比重

二、山东省粮食种植减少的原因分析

(一)市场因素对农民种粮意向的不利影响

1.山东省粮食市场价格的低迷状态削弱农民的种粮热情

粮食市场价格的高低会影响到农民的种粮热情,山东省粮食市场价格在2016年呈现出的低迷状态在一定程度上削弱了农民的种粮热情,以山东省济宁市为例,自2016年7月份以来,山东省济宁市兖州区玉米价格持续低迷,特别是到了9月份玉米收获上市期间价格跌破0.78元,在2016年1-10月份,兖州区玉米价格走势总体呈现小幅波动态势⑤。据相关调查显示,很多农民由于粮食市场价格不容乐观的现状,将会选择从事其他行业,比如养殖业(开办养殖厂),更进一步讲,粮食市场价格的低迷状态对农民的种粮热情已经产生了不利的影响,很多农民受到“粮食不挣钱”想法的影响,将会减少主要粮食作物种植规模,进而从事其他农业生产。

2.山东省农作物供需现状影响农民种粮意向

山东省是农业大省,主要粮食作物供需总体趋于平衡状态,但随着人口的增加、消费结构的升级和城乡进程的加快,对粮食作物的需求日益增加。小麦、玉米等主要粮食作物的供给量相对于大豆、花生等作物的供给量而言是比较大的,据济南海关统计,2015年1月份山东口岸进口粮食(包括谷物及谷物粉、豆类、淀粉块茎及薯类)260.7万吨,比去年同期增加61.3%,价值68.5亿元,增长41.4%,大豆进口占比超7成且大幅增加,一月份,山东口岸进口大豆195.4万吨,增加63.9%,占75%⑥。此外,进口玉米12万吨,减少33.2%。面对省内对于大豆、薯类的需求,部分地区的农民会选择在应有的土地上种植大豆、薯类等作物,相对减少玉米等主要粮食作物的面积,进一步而言,主要粮食作物的播种面积会相对减少,引起粮食种植的减少和粮食产量的下降。

3.市场自身固有的弊端降低农民生产积极性

随着农产品在市场上的流通和城乡关系的日益密切,农民作为商品的生产者参与到市场活动的趋势愈加明显。我国现有的市场体系还不够完全,市场管理方面也存在一定的漏洞,市场运转还没有纳入正式的运行轨道,这样,市场自身固有的弊端便不可避免。与此同时,农民在市场中处于相对不利的地位,他们对市场的运行并不熟悉,对市场中的流通信息也是后知后觉,甚至并不了解市场的一些相关信息。对农民造成相对比较严重的挫伤是市场的自发性,市场的自发性可能会引起不公平的竞争,农民的利益往往会被一些中间商所剥夺,农民在产出粮食后,经过一系列的处理会将粮食卖出去以获得经济收益,但有时会出现农民找不到市场的现象,有的时候就算找到了相应的市场,也会以不等价进行交换。这样一来,由于市场的自发性引起的不公平的现象,会削弱农民在粮食作物种植方面的积极性,进而在一定程度上会影响到粮食产量。

(二)政府的政策预期与实施结果背道而驰

1.政府对种粮农民的“种粮直补”未能发挥真正效用

山东省对种粮农民的直接补贴包括粮食直补、农资综合补贴和种粮大户奖励补贴。实施“种粮直补”⑦意在刺激农民种粮积极性,确保粮食产量稳定增长,在现实结果上,“种粮直补”确实在一定程度上增加了农民的收入,提高了农民的种粮热情,对于粮食产量的提高也发挥了一定的作用。但“种粮直补”在另一方面也存在一定的局限性,补贴的力度并不大,其影响力比较微弱。

山东省粮食补贴方式主要按照实际种粮面积,但种粮面积的衡量却存在一定的问题,如面积核实工作量大、成本较高等,以种粮面积来决定补贴的多少,在一定程度上会出现“广种薄收”的现象。此外,一个比较突出的问题便是补贴的范围比较小,种粮直接补贴的优先对象为种粮大户,部分地区的广大农民可能享受不到种粮补贴政策,即便是享受到省政府的种粮补贴,其所带来的收益远低于种粮成本,山东省也是人口大省,这在一定程度上会影响到每个农民所拿到的补贴金额,在补贴资金一定的前提下,人数多则使每个人所获得的补贴会少一些,很多农民表示,种粮补贴在一定程度上会带来一定的经济收入,但这种收入是微薄的。因此,“种粮直补”确实是增加了农民的收入,但对于农民种粮积极性的提高所发挥的作用却是比较微弱的。

2.“资本下乡”政策挫伤农民种粮积极性

农村发展问题是历年来国家比较重视的问题,山东省政府对农村发展问题也作出了一定的努力,为解决省内农村存在的长期发展缓慢的现象,再加上传统农村经济的发展模式在一定程度上很难满足建设社会主义新农村的需要,“资本下乡”⑧政策便应运而生。“资本下乡”在改善农村落后的生产方式以及调动农民生产积极性等方面发挥了一定的作用,然而近年来随着“资本下乡”政策的实施,产生了小农“挤出”、盲目投资等问题,因为资本下乡,农村的一些资源会被占用,这在一定程度上会影响到农民的生计,给农民的生活带来了诸多不便。

3.政府激励农业生产方面的政策未达到农民期望值

总的说来,政府在农业方面确实出台了有利于农村发展的政策,不管是“种粮直补”以激励农民种粮热情,还是“资本下乡”政策以改善农村的生产方式和激发农民的生产活力,我们可以看出,政府的出发点是好的,只是在具体实施的过程中出现了不太乐观的现象,农民的收入确实增加了,但农民的种粮热情并没有得到很大程度的提高;农民的生产方式确实得到了改善,但农民的生活却被扰乱,削弱了农民生产的积极性。相信很多农民对于政府出台的政策也是比较赞同的,只是在这些政策实施过程中所出现的一系列问题一步步挫伤了农民的积极性,农民是小生产者,他们比较喜欢安定的生产方式,他们倾向的是“安居乐业”,然而一个“资本下乡”政策所带来的弊端却扰乱了农民正常的生活生产方式,这与他们对这些政策的期望背道而驰。

(三)农民对自身经济利益的考量

1.种粮经济收益不能满足农民的生活需求

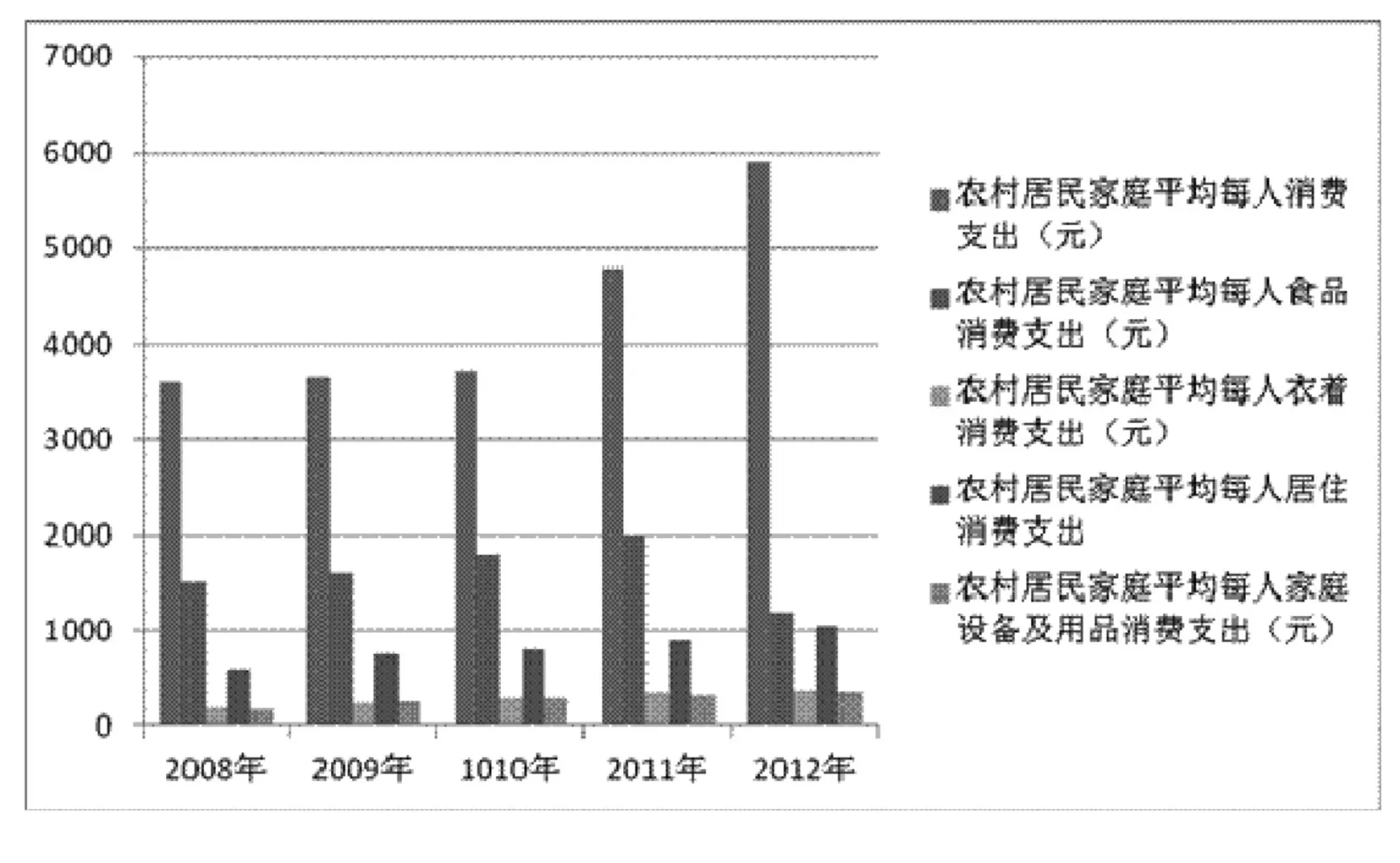

农民的经济利益问题是农业生产发展的直接动力,农民经济利益的实现主要靠种粮收益,因为农民大多被“限制”在土地上,加上我国对粮食的需求,农民获取经济收益的渠道主要是通过粮食作物的种植,然而如果一个农民单靠种粮来获得经济收入,他每年所获得的种粮收入是不能满足基本的生活需求的。农民基本的生活需求除了解决温饱问题外,还有子女的教育问题以及养老等问题,农民在生活方面的支出会高于农民种粮所带来的收益,从这一角度讲,种粮经济收益也关乎到农民的生计问题。据国家统计局发布的数据显示,2011年-2012年间,农村居民家庭平均每人消费支出呈现上升趋势(包括农村居民家庭的食品消费支出、衣着消费支出、居住消费支出、家庭设备及用品消费支出),随着经济的发展,农村居民对生活质量的提高也有了一定的诉求,除了基本的衣食住行外,农民对文娱方面的消费也占有一定的比例,因此,农民会基于自身的需求在家庭收入来源方面做出一定的选择,不会单纯通过种粮来满足自身的生活所需(图2)。

图2 农村居民家庭各类消费支出

2.农民对种粮成本与收益的权衡

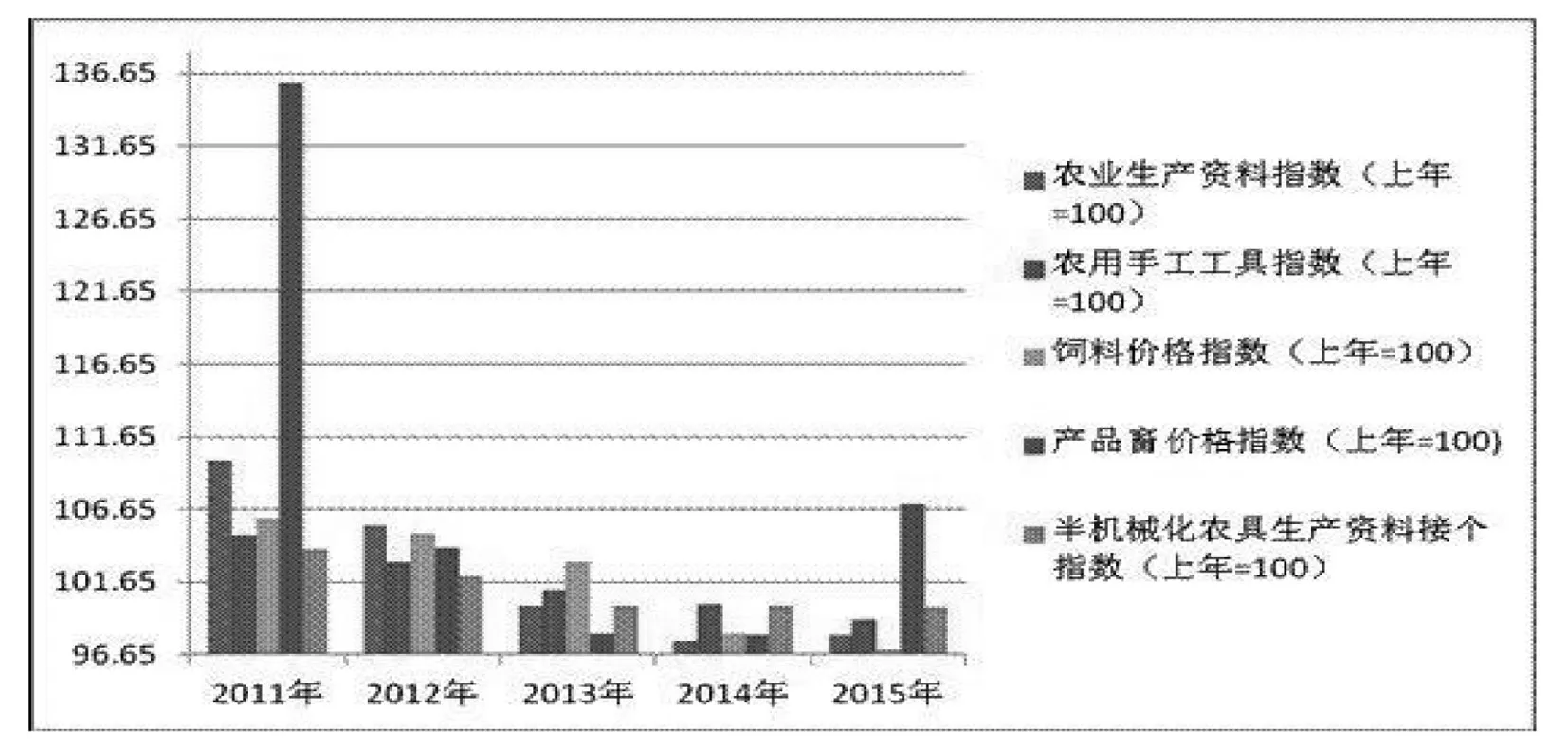

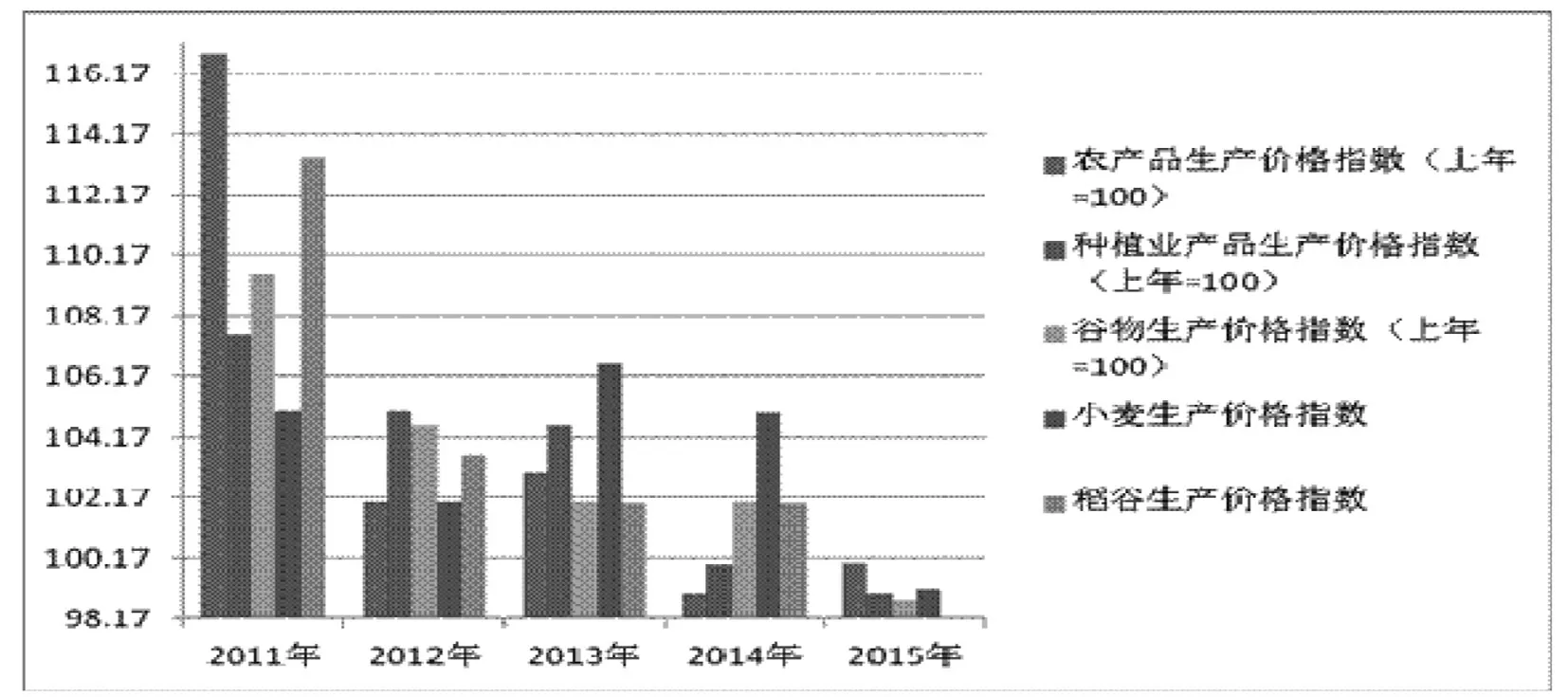

农民种粮收入的多少主要受种粮成本与粮食价格的影响,种粮的直接成本主要有土地成本、农资⑨成本和人工成本,而对农民影响比较大的则为农资的成本,近年来,随着农资生产价格的不断上升,农民的种粮成本也在不断增加,另一方面,农产品的收购价格比较低且呈现下降趋势。农民在种粮成本与种粮收益之间的权衡使得多数农民进一步看清了粮食市场的形势,种粮成本的不断上升和粮食收购价格的下降将直接减少农民的种粮积极性。根据国家统计局统计的数据显示,在2015年与2014年间,农业生产资料价格指数有所上升,小麦、稻谷、谷物等粮食作物价格均有所下降,这在一定程度上说明了种粮收益与种粮成本之间存在一个差值,而这个差值也正是影响农民种粮积极性的主要原因(图3,图4)。

图3 农业生产资料价格类指数(上年=100)

图4 农产品生产价格指数(上年=100)

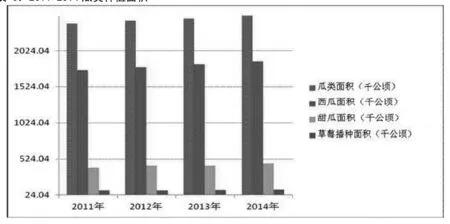

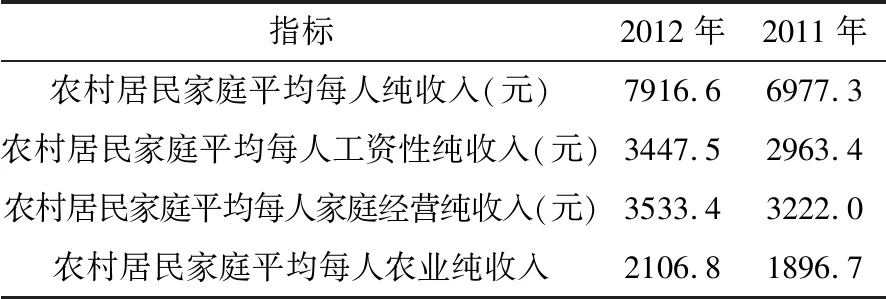

3.农民在种粮与其他行业之间所做出的比较利益的选择

随着经济的发展和社会生活水平的提高,人们对除主要粮食作物(如小麦、玉米)以外的农作物产品的需求越来越旺盛,这就直接导致了这些农产品的收益大幅增加,进而会促使农民在种植农作物品种方面选择能带来较大收益的蔬菜、瓜果等经济作物(2012年—2014年我国瓜果类种植面积呈稳步上升趋势)。此外,据国家统计局统计的数据显示,很多农村中外出务工的人数呈现比较高的增长趋势,外出务工所获得的收入较农业纯收入来说比较高,农村居民家庭平均每人工资性纯收入、家庭经营纯收入都高于农村居民家庭平均每人农业纯收入,因此农民在其他行业(养殖、瓜果种植、外出务工等)与种粮之间所做出的比较利益的选择,即更多的农民从事其他行业以获得经济来源,将会影响到主要粮食作物的生产,进而减少主要粮食作物的产量(图5,图6)。

图5 2012-2014瓜类种植面积

表4 农村居民家庭平均每人收入分类

三、鼓励粮食种植的对策建议

(一)提高农产品收购价格,有效控制农业生产资料的价格高涨

国内的粮食价格主要受供给量和需求量的影响,因此,对于国内的粮食价格,国家的宏观调控和市场的基础性作用都是必不可少的。为进一步激发农民的种粮积极性,国家应该在新粮上市时提高粮食最低收购价格的标准,完善粮食最低收购价格政策,提出了最低的粮食收购价格标准,在一定程度上会起到保护粮价的作用。

图6 农村外出务工人员及收入

农业生产资料价格的不断上升将会增加农民的种粮成本,进一步削弱农民的种粮积极性,因此,有效的控制农资生产价格上升是必要举措。关于农业生产资料的价格控制,政府以及相关部门应协同合作,对于农资无节制涨价的部门加以正确的引导,力将农资生产价格控制在合理的范围内。根据价格的影响因素——供需影响价格,政府可鼓励农资产品生产行业的增加,这样会增加农资产品的供应,当农资生产资料处于“供不应求”的状态时,其价格可能会有所下降,另外,也可通过“变废为宝”的渠道确保农作物的生产,拓宽农业生产资料供应渠道。

(二)完善市场监管机制,增强农民在市场中的话语权

市场信息对于农民来说是相对比较闭塞的,而这也正是农民在市场上经常“吃亏”的原因之一,因此,应进一步完善市场监管体系,保护农民在市场这个大环境中的权益,建立和完善以粮食为重点的国家对农业的保护体系。政府相关部门应加强对市场的监管,对于市场中存在的不公平现象应给予高度的重视,此外,政府应支持农村地区建立相关的粮食流通中介组织,以便为种粮农民提供及时的粮食市场信息,增强农民的市场预测能力。相关部门可在农村地区建立一种服务于农民的社会组织,这种社会组织应有政府的支持与鼓励,以帮助农民了解市场信息、把握市场机遇、开拓粮食市场,促使农民去认识市场,促使农民自身提高对市场的适应能力和应变能力,主动为农民走向市场提供有效的服务。

(三)政府应真正落实种粮激励性政策,力做农民利益的“保护伞”

政府在作出一项政策的同时,不仅要积极落实这一项政策的实施,更重要的是看这种政策实施的过程和结果,应尽可能地做到过程和结果的相统一,要注重政策实施后的反馈,对于实施过程中出现的问题应加以及时的调整和修正,将政策实施责任落实到一个单位甚至是一个人,加强对农民种粮收益的重视,也即加强对农民生活的重视,真正落实种粮激励性政策。

此外,应建立和完善农村社会保障体系,不可否认的是,随着经济的发展农民的收入确实有所增加,但对于高昂的医疗以及教育等方面的支出,农民仍承受着比较大的负担,因此,建立一个完善的农村社会保障体系是十分有必要的。如果农民在养老、子女教育问题上仍具有比较大的负担,那么在主要粮食作物的生产上可能会投入比较少的精力,这无疑影响农民的种粮积极性,我国是人口大国,农民占有相当大的比例,即便农民对于国家和社会的付出并不是特别显著,但是农民所承担的是口粮的生产,对于国家粮食安全问题至关重要,因此,政府应重视农民的种粮收益,关注农民的生活以及生存问题,解除农民的后顾之忧,让农民安心从事农业生产,积极投入到主要粮食作物的生产中。

注 释:

①国家统计局农村司高级统计师黄秉信。

②全国政协常委陈锡文 2016年两会·记者会。

③山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发[2015] 59号文件。

④赵小菊 《粮改饲,农民亩均增收275元》大众日报 2016年9月18日。

⑤“山东玉米价格最新行情2016:后期玉米价格不容乐观”来源:www.cnjidan.com 2016年11月03日。

⑥“2015年1月份山东粮食进口数据分析”来源:中国产业发展研究网 2015年03月25日。

⑦《山东省人民政府关于对种粮农民实行直接补贴的通知》 来源:山东省人民政府 2004年03月19日。

⑧作者:张忍 《资本下乡背景下的农民生存困境和出路》 江西财经大学财税与公共管理学院 2017年9月。

⑨农资:农业生产资料的简称,是指包括农作物种子、农药、肥料、饲料和饲料添加剂(含渔用)、种畜禽、牧草种子、食用菌菌种、兽药、农机及零配件、水产苗种、渔药、渔机渔具等农业投入品的总称。