光画影绘 匠心独运

2019-04-26雷敬敷

雷敬敷

赏石自然美的再现,传统依赖于绘画、拓画的手段,而用摄影艺术的方式,跨越对观赏石美的简单再现,进而把观赏石的自然美作为审美元素进行艺术的再创作,这既是对创作者光画影绘功夫的考验,更是对其审美意识的一种挑战。

观赏石审美传达的方式,明代赏石大家林有麟提出了图绘著录。“图绘”是以观赏石的审美形象展示其天成的自然美;“著录”是观赏者因观赏石自然美的体悟而作的命题、点评、赋诗等文字描述,弥补了图象无法明示的意蕴。“图绘”与“著录”结合,在天造奇石自然美的基础上,呈现人赋妙意的艺术美,从而达到天人合一的完美境界,使赏石艺术得以传播、传承。

正是遵循图绘著录赏石艺术的理念,和儿时对母亲帽子上那串玛瑙玉石的情感忆念的驱动,著名摄影师和观赏石鉴评师黎军开始了他对图纹玛瑙艺术摄影之旅,用镜头记录并传播散落于民间的图纹玛瑙精品。在长达4年的时间里,他执着用摄影的手段,在图纹玛瑙美的世界积极探寻,形成了以审美传达为主旨的 《石破天惊——中国象形玛瑙收藏与欣赏》 的图纹玛瑙摄影作品集 (2014年5月出版),和突显审美再创的 《天画——玉髓、玛瑙心里的秘密》 (2018年6月出版)。

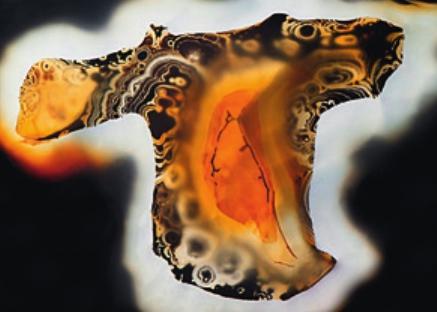

图纹玛瑙打磨后出现的画面,与具体事物十分相像、一眼便可说出“是什么”的具象玛瑙画面,如玛瑙手镯上出现的青鲤形象,正由左边蜿蜒游来,光滑的鱼脊正好与手镯的弯曲相契合,栩栩如生,令人惊叹(图1)。但这样具象的图纹玛瑙毕竟为数不多,常见的是与某事物或物态似像非像的意象。对于意象画面的解读与摄影再现,除了鉴赏者是否有敏锐的审美眼光和丰富的知识涵养之外,还在于创作者是否有娴熟的摄影技术。

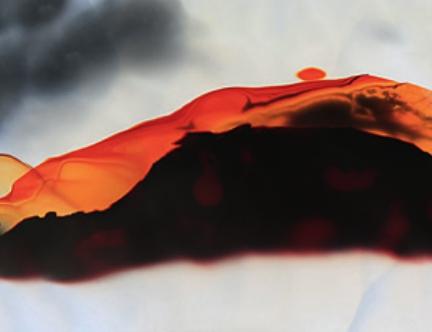

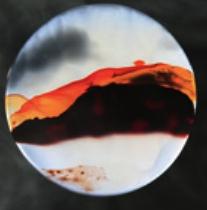

黎军巧妙地活用逆光,成功地把玛瑙透明、半透明质地背景中的色彩纹理,由显或隐、浓或淡、清晰或模糊所形成的层次感、动态感等表达了出来,甚而在二维的平面上体验着三维的视觉效果。在一些图纹玛瑙切片的摄影画面上,我们在看到透射光形成的色彩纹理层次的同时,还能看到抛光后玛瑙切片散发出的珠光和丝绢般的质感。“君看一叶舟”的作品图像,恰似由山洞往外看的情景:波光粼粼的水面上一叶小舟在漂荡。水波起伏的光影正是玛瑙切片在适度逆光下完美呈现的效果(图2),创作者把带流动曲线的模糊图象视为疾速行驶的船只在“乘风破浪”,可看出作者对动态摄影有所体悟才能有此情理之中的命题(图3)。

兩本作品集中,作者对每一幅图纹玛瑙作品都有命题,但它不是一般的命名,而是赏析者赋以妙意的主旨。有时候,一些命题是打开某些意象图纹玛瑙认知大门的钥匙。

《石破天惊》 中可圈可点的命题不少。如充分利用玛瑙玉白色背景,寄情于物的“冰原之恋”,带有历史记忆的“虎门销烟”,还有“神曲”中的小鸟,萌萌哒的“梦幻小鹿”等。至于将手镯侧面断断续续联结成一条线的有黑点的小圈圈,看为孵化中鱼卵而命题为“萌动的生命”,更是一种在生活中精于观察和积累的睿智 (图5)。

命题是赏析者对观赏石审美形象的凝炼表达,通常不宜超过七个字。当赏析者或因命题意犹未尽,或因命题需要阐发,或因另有别解等,而须以简短的散文、诗词充实之,可谓赋文以美。

在《 石破天惊》“ 母亲的希望”的画面上,受命题的提示,我们看到的是一位农妇背负着小孩正弯着腰在水田里劳作的场景( 图6)。这时,夕阳已经染红了天边......,心中不由对这农妇升起一番敬意。当再看到作者的赋文:“小时候,母亲背着年幼的我,除草插秧。长大后才知道,母亲栽种的希望,在田里更在背上。”这时,作者已经不由自主地融入了自己对母亲的感恩之情,其人文内蕴愈加丰厚!

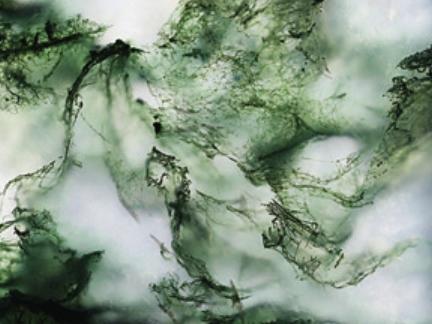

在一玛瑙瓶上,团团绿丝在透明的背景里绕动( 图7),似乎是因几许黑绿色斑块游曳所致,对其命题为“春之声”的理解,大约会以为是春天律动的象征吧?当看到作者的赋文:“如果你是浅海里那尾游来游去的鱼,我就是那株黯然起舞的海藻,你看不见我水一样的眼睛,流着无尽的寂寥。你可以游进幽深的海底,却永远不能游进我的心里,如同你永远不懂我摇曳着的美丽。”这时,你也许会猜想,这“春之声”的鱼儿哪去了,是不是正躲在水藻背后撒欢哩。

《石破天惊》 在最大限度地显示图纹玛瑙写真图象的自然形式之中,作者赋以命题和赋文的人文内涵,做到了艺术上形式与内容的统一,审美上自然美和艺术美的交融。一书在手,如观天成实景,如闻赏者心声,幸可传播、传承,亦可传世以志。

各种艺术都和所处时代的科学技术发展水平相关联,摄影艺术无疑是最为密切的了。当摄影艺术进入到今天的数字时代,摄影已由传统意义的对真实事物的反映,即再现,越来越有可能向着体现摄影创作者本人思想与情感的表现方面发展。

数字技术为摄影艺术的创造带来前所未有的机遇。借助于数字图像处理和电脑软件,摄影艺术的再创造变得无所不能,不但能拍摄现实中的事物和场景,还能创造出非现实时空中想象的视觉形象。

而 《天画》 无疑是成功应用光影手段和数字技术进行艺术创作的一个范例,“是 《石破天惊》 的扩展和延续,是对图纹玛瑙的再思考,再创作,是顽石变身艺术的飞跃。”

《天画》 的“东边日出”(图19-1) 是对原玛瑙加工画面(图19-2) 的矩形剪裁、补齐,和用电脑软件将画面西边天空上的乌云作了适度增添的结果。让整幅摄影艺术作品上,那“杨柳青青水面平,闻郎江上唱歌声。东边日出西边雨,道是无晴却有晴”的景象和意境更趋于完美。

对比《 天画》 与《 石破天惊》,笔者认为,二者最大的不同,《 石破天惊》 上的画面是玛瑙加工时被发现、被保留而在诸如手镯、吊坠、牌子等玛瑙工艺品上呈现,然后为爱好者青睐而被收藏,而《 天画》 上的画面,与《 石破天惊》 上光影再现的画面不一样,它是作者对于玛瑙工艺品上呈现的画面进行光影再创作的自然艺术作品——“天画”。

古今中外的绘画作品的画幅绝大多数是方形,《天画》通过剪裁的画幅绝大多数也是方形,能引导人们往绘画作品上联想。杜甫诗中“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”所描绘的从窗子,房门向外所看到的风景亦即园林景观上所说的“框景”,也是为方形的门窗所剪裁的, 《天画》 作品与其一脉相通。

如 《天画》 “宫装” (图10-1),玛瑙原石剖面 (图10-2)外廓不规则,经电脑修复而成的方画幅。

吾友李尚文的三枚图纹玛瑙被作者选入 《天画》,其中“慧灯朗朗”(图12-1) 系对玛瑙原切面 (图12-2) 进行剪裁,使礼佛人物主题更加突出。这种剪裁有时要进行多次才得以完成的,如“爱的礼物” (图13-1) 是对剪裁图 (图13-2)的再剪裁,弃除了黑色斑纹的干扰,使玫瑰形象更为集中,更加娇艳夺目。

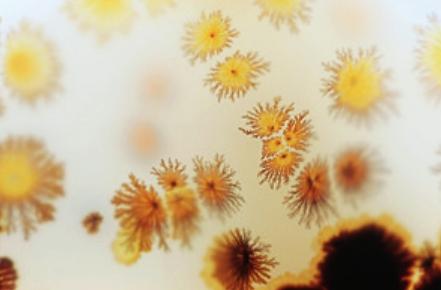

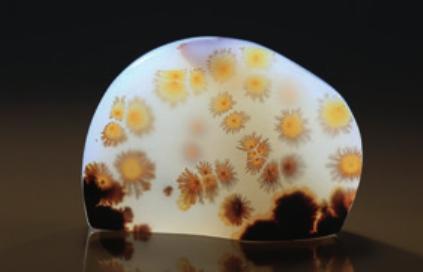

“象外”是中国传统艺术的“象外之象”、“景外之景”的含蓄之意,像 《天画》 中“雏菊” (图15-1) 是对原图 (图15-2) 的剪裁出来的,暗含以少显多的辩证法妙意:由于去掉了原图菊花较为稀疏的部份,保留的密集菊花似乎暗示观赏者,画幅之外的空间依然有密集的菊花在盛开,这时剪裁留下的总量的“少”,反而转化为可以凭观赏者想象而无限延续的“多”。

通过光影塑造和画面的恰当剪裁,以及后期制作改变构图、突出主题,或另塑主题,成为图纹玛瑙摄影艺术作品审美再创作的不二法门,黎军对此应用得如鱼得水,同时还成功地由赏石艺术的具象、意象向抽象审美进行了拓展。

抽象图纹玛瑙不以任何事物或物態为中介的图象,以其色彩、纹理的自然形式所直接呈现的,恰恰是图纹玛瑙最纯粹、最本质的美!这大概就是为什么在 《观赏石鉴评》国家标准中将色质石单列为一亚类,在石界中素有“赏质”、“赏色”、“赏纹”之说的原因吧。

黎军显然已经关注到这个方面。在 《天画》 的最后一个版块“天之冥”的引言中他说道:“大音希声、大象无形。有一类‘天画,即是如此。既有点、线、面之美,又有律、动、静之韵。”在“天之冥”中收载了一些纯形式美,亦即抽象美的图纹玛瑙的图象,如“飘”(图18),“视觉”,“绽放”等。

我们期待作为摄影师的黎军外师自然造化的图纹玛瑙的神奇图象,中得心源,运用当代数字技术,创造出更多的图纹玛瑙摄影艺术作品,继“渡槽”摄影系列作品之后给摄影界的又一个惊喜。

对赏石艺术的传播、传承的最好方式是明代林有麟提出的“图绘著录”而书籍 (纸媒) 在存储、传承上具有网媒不可替代的优势。好石者不能只重视物质的奇石的收藏,还应该重视图绘著录的上刊、著作,如在 《中国周刊》 中刊发《中国赏石榜》 等,乃至于对赏石文献的收藏。同时,我们应该大力提倡赏石艺木与其它艺术形式的跨界融合创新,如黎军 《天画》 所尝试的,或在赏石艺术上或在摄影艺术上的创新作为,特别是寄望在“表现”上的新作为。