在乌镇,没人敢嘲笑艺术家“吃饱了没事干”

2019-04-24邱苑婷

邱苑婷

《悬础》施惠

《悬础》施惠

镜与凳

阳春三月,乌镇西栅露天电影院的广场,出现了一对巨大的不锈钢凹凸镜面。

在过客看来,镜子像是从地上长出来的,好像植物钻破泥土,原因不同,逻辑一致。它们直立在广场正中央,不由分说夺去所有进入广场的视线——用“夺去”或许还太过轻巧,不如说是“吞噬”——周边有冠顶成伞的古木,有满是屋漏痕的白墙,有青灰色的砖瓦,都没得选择,这对双眩镜霸道地将它们噬进了自己的平面空间里。一镜中有无限的镜,人在镜中看自己,仿佛看到一个被困在无数层牢狱里的可怜人。

唯一没被吞噬的是地面。被双眩镜眩昏了头的乌镇游客,若有心低头看,才会发现地下有另一些不起眼的“牢狱”:古镇原先的地砖中,每隔五六块便间杂嵌着透明玻璃砖,再仔细看,没有面部的白色小人站在砖中。广场边缘的玻璃砖里只站一个人,越靠近中心人越多,整整齐齐排一队。

大部分人没看见。“这哈哈镜真大啊,”对着双眩镜咔咔拍几张照,大大咧咧踩过去。只有小部分人偶然低了头,随即发出惊讶又疑惑的声音:“这是什么?”有人猜:“是灯吧?晚上开起来一定很漂亮。”一位中年农妇小心翼翼,舍不得踩。

乌镇最西头是望津里,那儿的广场也长出了新东西。远看像一圈闪闪反光的银色大蘑菇,近看更不知道是什么了。一位晨起散步的大爷背着手,左看右看,始终不敢走进这一大圈铝圆盘之间,像怕误入什么阵法。终于他皱着眉头问了句:“这啥啊!”

在火锅、烧烤架、新式马桶等各种荒诞的回答中头晕目眩了一圈后,老爷子终于得到了“凳子”这样一个可靠而令他信服的答案,同时也狐疑地接受了这是一件艺术品的说法。我们没告诉他,这出自一位得过威尼斯建筑双年展金狮奖、普利兹克奖的日本建筑师之手,更没说出那位建筑师的名字——妹岛和世,因为老爷子很快依经验对这些凳子下了自己的判断:“太凉!”

某种程度上老爷子说得没错。如果待得更久一些,他会发现它们不仅太凉,也太烫——内凹的铝面聚拢了光的热量,面朝它俯身的一刹那会感到光烧在脸上。大爷悻悻地走开,边走边嘀咕,“艺术品!”

艺术的助产士

无论是妹岛和世,还是双眩镜的作者安尼施·卡普尔,或者囚禁小人的玻璃地砖创造者王鲁炎,对这些艺术家的名字,三年前,搞工程维修的王卫东和任何一个普通乌镇人或游客一样,一无所知。

《合成音乐》杨嘉辉

王卫东在附近镇子长大,父亲是电工,他子承父业,做了工程管理。家里和艺术沾不上一点边,但自从三年前第一届乌镇当代艺术邀请展举办,王卫东的微信好友里,竟然有了小半艺术家。在乌镇北栅丝厂或者粮仓展区,一身蓝色工装的工人见到他都问好,叫他“王工”。

王工像艺术的助产士。作为乌镇配套保障部经理,他和手下团队帮艺术家们把装置类作品安装在乌镇,也负责展览期间的维修。那两块双眩镜,游客光看热闹了,只有王工知道安装这玩意儿多费劲:“一块1700公斤重!快两吨了。”

双眩镜安装的位置也极讲究。安尼施·卡普尔希望找到最合适的镜子摆放角度,好把周边的景色全部容纳进来。乌镇在地策展人冯博一考虑,广场有棵大树,要避免凹镜聚光引起火灾。王卫东负责把这些愿景和要求一一落实。

“我通过跟他们打交道体会到,国外的艺术家真是值得我们学习,真是一丝不苟。位置摆错一点点都不行的,真是一丝不苟。”

镜面上的薄膜撕去后,手是绝对不能触碰镜面的,否则会留下指纹痕迹;万一碰到了,也不能用礦泉水、水管水、纯净水冲洗——王工提到了各种水,提醒我们那些水都是含有杂质的混合物。

“只能用蒸馏水。”最后他给出答案,他的眼神仿佛在说,“这才是纯净物。”水里的杂质会让镜面发黄、在水的冲力下留下微小刮痕。蒸馏水成本高,麻烦,但并非不可行,去化工厂便能买到。作为全国最热门的旅游目的地之一,乌镇不差钱,办艺术展总共耗费一千多万,资金悉数来自乌镇旅游股份制企业。

一棵树

王工带我去看北栅丝厂的一棵树。那是一棵主干被水泥混凝土浇筑成立方块的大树,枝干从水泥立方柱中钻出,展开,但大多数末端枝叶被砍断,只剩下光秃的一截截圆木横面,唯有顶部的一株细枝仍保留着叶片。

这是瑞士艺术家卡特娅·辛克的作品《天空》。对不知内情的人来说,它似乎就该如此;只有像王工这样参与了落地全程的人才知道,眼前这棵树和卡特娅最初的想法其实有天壤之别。他给我们看卡特娅早先的作品设想图,是一个不带任何枝桠的纯立方柱,水泥把树完全裹覆其中,水泥块之外的部分悉数砍平,除了水泥表面的树木年轮,本应看不出一点树的形状。

那些“多余的”枝桠,是卡特娅让它们在乌镇“长”出来的。与卡特娅交流过的China Daily记者方艾青告诉我,这个作品的创作、嬗变过程中有许多与中国工人的博弈和互相学习,往往是艺术家发现中国工人理解的施工方式与她预想的大相径庭,最后她意外地发现,这么做不错,于是接受了这种“错误”。

王工对这样的说法感到茫然。他自认是很认真地按照卡特娅的要求去做的:光是找树就花了他近一个月的工夫,调动了周边地区各种人脉。卡特娅想要一棵主干直径在50到60公分之间的大树,分杈的枝干要像张开双臂的人一样姿态挺拔、左右伸展——不得不一棵棵拍照发给卡特娅过目。

一个月后,树到位了,卡特娅也飞来了乌镇。她要全程参与这棵树的水泥浇筑。

一开始她感到新鲜,中国工人竟然是当场和水泥的,就在树旁边两三米开外。她告诉王工,在国外,水泥会在很远的工厂调好,再统一运来现场。她喜欢中国工匠的方式,整个过程生动直观、亲切极了。

王工记得的都是卡特娅的好。他说她如何亲力亲为,每浇筑一层都顺着梯子爬到顶,一点点告诉工人该浇筑成什么样子;说她如何阻止了自己在作品大体完工后拔掉施工时的钉子,说就让它们留在那里吧——王工觉得那正是艺术家高超的地方。

王工给我们看他裤腰上别的钥匙扣挂件,一个红色牛皮底的小物件,上面镶嵌着金质烙刻的戴帽工人,工人抽着烟斗、牵着一条狗。他视若珍宝每天戴在身上,也回赠了卡特娅一件乌镇礼物:那棵大树的一根树枝。

错读之读

自从参与了艺术展的工作,王工说话的词汇和方式都变了。

“它掺杂了乌镇元素,变成了另外一个作品,这样看上去反而有生命。跟‘时间开始了(展览名)有些相对应的,这个时间是禁锢了,水泥代表这个树的生命禁锢了,但树你禁锢不了它,它会有另外一种开始。可能是这个意思,我的理解是这样的。”

王工张口闭口都是对艺术作品的理解,听起来像策展人冯博一、王晓松、刘钢的一位代言。说不出所以然的时候,他就不太好意思地嘿嘿一笑,“这件我看不懂。”

突然一拍脑门:“我觉得这两届乌镇艺术展都有同一个可以改进的地方。这个解说展板太简单了。有些嘛它也不说是什么意思,我们没什么艺术水平的,左看右看也不知道作者想表达什么。它应该写出来嘛。”

《微差意象:暴露系统》布鲁克·安德鲁 澳大利亚

《另一水面》 妹岛和世

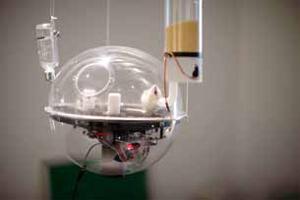

《鼠系列》苏永健

艺术家王鲁炎在西栅露天电影院广场安装自己的玻璃地砖时,王工也在,负责挖砖、铺砖,至于作品的意涵,王老师不说,王工也不问。王鲁炎有一套看待艺术与大众關系的观点,游客管卡普尔的作品叫“哈哈镜”,他认为这是“典型的无效交流”“错读交流”。

但王鲁炎也承认,错读是重要的,作品可以有无限被解读的开放性,随即话锋一转:“但是艺术家是不是喜欢自己的解读被开放到认为它是哈哈镜呢?我不这么认为。但是可以包容。”

许多人根本没看到他嵌入地面的作品“开放的禁锢”,王鲁炎无所谓。有人注意到却“错读”了,哪怕是以一种赞美的方式,他也不太当回事。自己是否会被大众看到、被认同,在他看来不是一名“有创造性的艺术家”该在意的。他刻意地想保持与大众的距离,离开既有经验,只欣喜于小部分的“有相对高的鉴赏能力的人”能理解,引出一种互相启发的交流。

“当然我并不排斥有一些大众性的艺术家,包括当代的一些方法,他们把艺术跟普通大众的关系建构得非常紧密,用各种各样的互动方式,让普通人进入到当代艺术的语境里,这也很好,也没问题。”

独与闹

从与艺术家交往的短暂经历里,王工体会出一个道理:艺术家脑袋里想的东西,一人一个样。

艺术家在乌镇的频繁出没,让一切发生在这里的“非正常行为”,都诡异地变成需要严肃对待的事。乌镇当代艺术邀请展开幕那天,常驻荷兰阿姆斯特丹的艺术家组合“光之子”各穿了一身银色条纹连体服,戴着黑色墨镜,如同科幻电影里的终结者,终日一言不发,一举一动都像0.5倍速的视频——只有当他们弯腰系鞋带时,才让人恍然确信他们的确来自地球。

来自危地马拉的行为艺术家瑞吉娜·侯塞·加林多在粮仓展区的空地上,现场拆了一辆小轿车,把所有零件在地上摆成一个矩形。拆掉的汽车旁还停着一辆红色小车,穿校服的当地职高学生站在各展厅门口当志愿者——当我们开玩笑地问其中一位工作人员“那辆红车是不是也要拆掉”时,她很严肃地说自己不清楚,要看艺术家怎么想。

《天空》卡特娅·辛克

《小帕德,连续电脑动画》朱利安·奥佩 英国

《中国鲤鱼》沈少民

在乌镇,没人敢嘲笑艺术家“吃饱了没事干”。暗地里最瞧不上艺术家的,反而是(另一拨)艺术家——不免有文人相轻的意思。最有趣的是新老艺术家之间看不见的刀光剑影:从乌镇戏剧节设置青年单元得到启发,这届艺术展也专门设置了青年单元,全国共12位35岁以下艺术家入选参展,从中评出三位颁奖、给予奖金资助。扶持是事实,但当我们问及“这次是否有令人耳目一新的年轻艺术家”时,冯博一、王鲁炎都不假思索地摇头说,没有。

王鲁炎和负责青年单元的宋冬聊天,问他:“你认为年轻艺术家对公布这个奖期待吗?”宋冬说“是”。

“如果有不期待这个奖的,或者有相反期待的那个人,你告诉我,这个人要关注到。他正确理解了艺术史的内在逻辑是什么。”王鲁炎始终责任感颇重,“你千万别当真,你说你就成功了,得个奖,你只要当真了,你就不是个人物,你也不是一个好的年轻艺术家,我可以把话放在这里,你没有未来,你不懂什么是当代艺术。”

台上为年轻艺术家颁奖时,台下的王鲁炎没鼓掌。奖是标准,当代艺术是不应该设奖的,当代艺术该是一次又一次创造性的打碎和颠覆,哪怕是为了这打碎和颠覆设奖,都应该质疑。

他为没有发现下一代骨子里的叛逆而失望。但事实也许只是,不同代际间的艺术家们并没有充分的机会了解彼此。青年艺术家曹雨没有提交新作参展,“获奖还是不获奖,永远不会对我之后的创作产生任何影响。你要是为了这个奖来,我觉得就没什么意思了。就算有人告诉我做什么就能获奖,我也不会那么做作品,我的作品里没有一件是为了其他目的而诞生的。我听说过藏家希望艺术家改动作品细节的事。如果发生在我身上,我不但不会做任何改动,并且也不会卖给他。”

她也没和谁交流,“也不用非得跟他本人交流,我看作品就已经交流了。”有的影像她看了两遍,整整呆了一个半小时,觉得自己“跟对方交流了很多,只是对方不知道而已”。

这些艺术家,骨子里是一样的独。艺术展只是将这些各自孤独的灵魂聚在了3月底的乌镇。开幕式那天夜晚,河边摆出了长街宴,远远看去,给人以觥筹交错、永不散场的错觉。举杯的开怀的红脸的人里,都有留下来的理由。他们心照不宣。一挂红黄绿的纸灯笼,倒映在水里,乌篷船一桨打碎,波光粼粼,如银河。

(实习记者聂阳欣、张玮钰对整理录音亦有贡献)

编辑 郑洁 rwzkphotos@vip.163.com