父亲拥有一颗巨大的心灵

2019-04-24李乃清陈梵

李乃清 陈梵

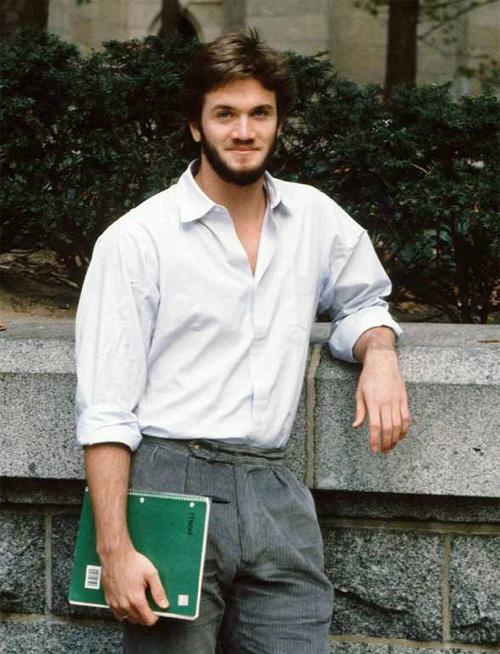

1981年,美国纽约,演员马特·塞林格。他是杰罗姆·大卫·塞林格的儿子

马特·塞林格 (Matt Salinger) 今年59岁了。他的父亲J·D·塞林格59岁时,他还是个18岁大男孩,有着霍尔顿式的迷惘与不安。

彼时,马特刚从法国交换学习归来,想未来走外交道路,却经历了一次幻灭的暑期实习。后来他去了纽约,也许是继承了父亲的天赋,他对演戏产生了兴趣,最终成了演员、制片人。1990年,这个身材魁梧、碧眼卷发的小“塞林格”还主演了《美国队长》。

2019年3月,为了纪念塞林格百年诞辰,马特作为塞林格基金会负责人首次来到中国,并在五座城市公开谈论父亲及其作品。据其介绍,今年10月,他还将和纽约公共图书馆合作筹备父亲的展览,展出塞林格的手稿、信件、照片及个人物品等。

马特六岁时,塞林格与妻子克莱尔离婚,此后塞林格每周接他放学两次,马特在父亲的农场过夜。马特回忆,塞林格不太在意他的成绩,更关心他在学校学到什么,老师如何。一次,塞林格突然发问:“你的老师是只有知识还是真正有智慧?”

当时尚不理解“智慧”含义的马特被问得张口结舌,但却隐约感觉到知识与智慧的不同。塞林格后来告诉他,“你应该在其他地方寻找自己的智慧,而不是从学校老师或者父母那里获取知识。”

不同于姐姐玛格丽特,马特对父亲塞林格有很深的情感,他眼中的塞林格睿智、温暖,无论他的电影有多糟父亲都会认真给出建议,父子俩会讨论剧本和演技,还是一起观看橄榄球和滑雪比赛的老友。

2011年,塞林格去世一年后,马特开始整理父亲的笔记和遗稿。他没想到,在父亲工作室一呆就是八年,整理的材料多是老式安德伍德打字机的纸页,还有塞林格将一张纸裁成八小份的速写、随想,其中主题五花八门,有些很整齐,有些却散落一地。这些都是塞林格“隐居”后每天写四五个小时,并维持了近70年的写作素材。

工作量巨大,马特还没有考虑素材会以什么形式编排、出版,他没有雇佣秘书或助手,录入电脑全由他一人完成。为此,他准备了三个硬盘备份,每个都有复杂加密。这八年,他不得不搁置自己的工作,有时甚至需要去拍电影为出版工作筹备资金。

马特表示,整理素材时,他仿佛在和父亲持续对谈。“我很多朋友在这个年纪,他们的父母已经十分虚弱,或者已经离开了。但我的爸爸没有,他没有离开,对我而言,他一直没有离去。”

身為塞林格的儿子,我感到荣幸

人物周刊:1998年你接受《纽约时报》采访时表达了身为塞林格儿子的困扰,不希望多谈父亲,但今年接受《卫报》采访,你说整理父亲的遗稿是最有意义的事,“大部分我拍的电影都不值一提。”这20年间你对自己作为塞林格之子的身份认知有何变化?

马特·塞林格:很好的问题!其实,塞林格儿子的身份一直都没变,但我对他的认知可能更深也更复杂了,身为塞林格的儿子,我感到荣幸,但我从来都不想做他的代言人,我希望有自己的身份和事业,我也确实做到了,并且一直在努力。

说到面对外界的变化,今年比较特殊,因为是我父亲的百年诞辰,部分文章、书籍和电影里的所谓“权威”谈论他时说了些十分荒谬的东西,我觉得对于他的读者而言,如果不去回应、更正这些就太不负责任了,真正了解他的人,包含我在内,可能只有三四个,所以我接受了《卫报》采访,希望澄清某些事实,人们读到看到的那些离真实的塞林格很远,都是些猜想、谎言或呓语……我的父亲敏感、有趣、关爱他人又富于冒险精神,我很幸运,成长中有这样一位父亲,这和他是名人无关。

今天我坐在这里,因为2019年不仅是塞林格百年诞辰,也是中华人民共和国成立70周年,译林创办30周年,我觉得这是个来中国的好时机,况且译林出版社出版了一整套全新版——不仅仅是《麦田里的守望者》,还有《弗兰妮与祖伊》等等,就像全球各地其他出版社一样,他们也花了很多心思,我想表达我的敬意,所以来到这里,现在跟你聊天。

人物周刊:你最早读到的是父亲哪部作品?有何印象?

马特·塞林格:(沉思一会儿)很久之前了,第一本读的是《麦田里的守望者》。我七年级就去寄宿学校了,当时9月刚开学,我妈妈开车送我去学校,路上我特别害怕老师会教这本书,因为我姐姐提醒过我。我怕没读过不行,就在车上一口气读完了《麦田里的守望者》,我边看边笑,可能比其他读者笑得更厉害,因为有些地方一看就是他平时的腔调和想法,也只有他会那么写,我在书里能认出他的声音和幽默感。可惜我上到九年级老师都没教这本书,我后来想想可能是老师们怕尴尬,担心作为塞林格儿子的我,在课上会抓他们把柄:“不不不!你完全不知道你在说什么。”

人物周刊:你怎么看16岁的中学生霍尔顿(《麦田里的守望者》主人公)这个角色?你父亲和你聊过他自己的16岁吗?

马特·塞林格:霍尔顿是个局外人,他是反叛的少年,抵抗周遭一切虚伪,他想按照自己的方式来,成为独立的人。我父亲的青少年时期并非人们所想的那样不开心,但他是那种极度渴望长大的小孩,有点讽刺的是,霍尔顿渴望长大,同时又想守住儿时的纯真,保有最核心的纯粹。所有小孩要应对的糟心事都和“权威”有关——受压于父母的权威、老师的权威、校长的权威……但他恨恶权威,他希望做自己。正如你所知的,我父亲后来去当兵了,面临更多人的权威压制,其中很多甚至是他非常讨厌的家伙,当兵很难的。他后来搬去新罕布什尔,我想那是他第一次呼吸到了自由的空气,完全过上自己想要的生活。

人物周刊:你16岁的时候又是怎样的?

马特·塞林格:我16岁那年在法国做交换生,也有些和霍尔顿类似的经历,你知道,所有人的16岁都或多或少有点迷茫,为如何成为自己想成为的那个人感到焦虑。

人物周刊:对自我身份认同的焦虑?

马特·塞林格:没错,对身份认同的焦虑,而且我很确定自己对这种焦虑情绪没什么免疫力。我相信,这也是为什么我父亲的作品能成为超越时空的永恒经典,这也确实是《麦田里的守望者》吸引人的地方。

人物周刊:小说中霍尔顿是校擊剑队领队,你父亲会击剑吗?他最爱什么运动?

马特·塞林格:哦,他会,告诉你,小说里那个故事可是真的,他是击剑队领队,够牛吧?而且他确实弄丢了那把剑,把剑还有别的装备什么的全给忘在破地铁上了。说到运动,过去我和父亲经常一起观看棒球比赛,他还喜欢看网球,而且有几个网球选手他特别喜欢。不过,当我去看望他时,我们通常一起看波士顿红袜队的棒球赛,我父亲也玩棒球。在我成长过程中,每隔一两周他都会和新罕布什尔当地几个家庭一起玩棒球,他能击到球,每次击中,他都为自己感到惊讶。

人物周刊:《麦田里的守望者》被认为是改变了一代人的作品,对此,你怎么看?

马特·塞林格:哈,这可不是我说了算,但我相信会有这样的评价,因为我听得够多,不仅在美国,在中国、法国,甚至在保加利亚都听过。保加利亚有个书店名叫“塞林格书店”,我进去和店主聊了聊,他说《麦田里的守望者》完全改变了他的人生,当时他的生活一团糟——还没被学校开除,但成绩很差,爸妈也受够了他——他读了那本书,结果选择了文学专业,还开了家书店。

今年是塞林格百年诞辰,最让我着迷的是,许多人回来重读他的作品,尤其是《麦田里的守望者》。我发现,很多人是作为一个成年人、带着自己年轻时的回忆来重读这本书,有完全不一样的体验,通常更深刻,而且所有细节都变得更有意义,因为阅读时记忆就像回声一样在你脑子里,你听到这些声音,感受到那个人——哦,这是曾经的我,谢天谢地我现在不是这样了!因为我学到了一些东西。

人物周刊:“故事家、老师、术士”,这是作家纳博科夫对你父亲的评价,这三个词你觉得哪个最符合他本人?

马特·塞林格:这三个词都对,我想他主要是一个讲故事的人和一个老师,但他教授的方式就像魔法师一样使人着迷。我也接触你们的东方文化,读了一些作品,伟大的故事里都包含着一些哲理。当我读父亲所写的《祖伊》,我觉得里面有太多东西值得我们去学习,如何在世上生活、应该关心什么、怎样去变成一个更好的人……但不知为什么,似乎很少人能领会这些,我希望更多人去读下作品,不一定所有人都要去读《麦田里的守望者》,但你读《祖伊》,你会成为一个更好的人。

人物周刊:在你看来,你父亲是一个乐观主义者还是悲观主义者?

马特·塞林格:两者都是。我记得他曾写过一段关于克尔凯郭尔的文字,“一个作家很容易因为作品给大众带去欢悦而受到称赞和喜爱,但我更倾向于信任、欣赏,对,应该说深爱一个像克尔凯郭尔那样的作家,他的作品见证了他的整个人。”我的父亲拥有一颗巨大的心灵,在我看来,他在智识上是悲观的,但他的心灵永远是乐观的,而且,通常他的心会胜出。

我父亲最深的友谊,系于他书中的人物

人物周刊:《九故事》中哪个故事最吸引你?为什么?

马特·塞林格:我最喜欢《为艾斯美而写——有爱也有污秽》那篇,我的意思是,我爱那个故事里的一切,包括里头每一个字母,或许这也是我回过头来重读这些故事的原因。记得最开始读《九故事》时,我想到的是《美丽是嘴唇而我的眼睛碧绿》这个篇名,那是一个男人正在和他朋友打电话,特别沮丧;接电话时他身边有个女人正躺在床上,直到故事结尾我们才知道,那个躺在床上的女人是那个打他电话的男人的妻子。我过去一点儿都不喜欢这个故事,它无法引起我的共鸣,但几年后重读,可能因为年龄渐长,人也成熟了,我也说不清,但我有了一个全新的、迥然不同的体验,我开始欣赏这个故事。还有,初次读《泰迪》时,对我而言有点晦涩难懂,但回过头来重读,我的天!当我以成年人的身份重读它时,那简直是一个天启般的时刻。

人物周刊:《抓香蕉鱼最好的日子》中,主人公西摩·格拉斯弹钢琴、泡酒吧、喜欢橄榄,还告诉那个小女孩他爱嚼蜡烛……故事中西摩透露自己是摩羯座,你父亲其实也是摩羯座,书里书外,他们两人有多少相似?

马特·塞林格:我父亲的确会弹钢琴,事实上他弹得特别好!他也确实喜欢橄榄,他一直喜欢喝马天尼,但是嚼蜡烛——我觉得这只是用来哄海滩上那个小女孩的,我无数次看到我父亲施展魔力,他就是有这本事,可以吸引任何小孩,在他们的认知水平上跟他们聊天。

2019年,马特·塞林格在北京接受访问

我跟你说个事儿,在我所住的康涅狄格州,邻居家有个可爱的小孩,早熟又聪明,他九年级时给我写了封信,说他们班正在读我父亲的书,他说能不能问我问题,我说,“你只能问我一个”,(笑)然后他带着一群小孩就过来了。他的问题就是,塞林格最像他书里的哪一个角色?我认为真实的回答是,作家在他写的每个角色里,他身上的不同部分都会融入不同的角色中。西摩是我父亲虚构的人物,对于这个世界而言,西摩太好了,他比普通人更聪明、更深刻、更纯粹也更真诚,一个既自我又平和的摩羯座。没错,我父亲也是摩羯座,我猜想,西摩是他愿意成为、也可能成为的人吧。

人物周刊:“宾馆里住了97个来自纽约的广告商”“507房间的那个姑娘”“一条香蕉鱼游进一个香蕉洞里,吃了足足有78根香蕉”……97个广告商、507房间、78根香蕉……你父亲小说里那些数字有何秘密吗?

马特·塞林格:哈哈,他对数字学一直很感兴趣,但可能还不是写这篇小说的时候,我认为他有一双奇特敏感的耳朵,善于分辨人们实际交谈中的信息——我不想说自己能比得上,因为我是他儿子,这么说很傲慢——但确实没有太多作家能像他那样将对话写得如此真实、纯粹,他會捕捉那些合适的数字,一旦它们出现,他就会记下来。这些数字未必有什么特殊含义,但里头可能有些玩笑话的幽默,如果里面有什么秘密的话,我只能说,真抱歉,那也已经随他而去了。

人物周刊:你父亲和你聊过他在战争中的经历吗?如何看待战争带给他的创伤?

马特·塞林格:人人都会提他在战争中的经历,而我确信有些是真的:谁能经受得住他遭遇的一切?集中营和丛林肉搏是战争中最残酷最血腥的部分,他去解放过集中营,后来跟我姐姐说,“那种人肉被烧焦的味道在他脑海中久久挥之不去。”战争无疑对他有影响,但并不是毁灭性的,有文章说他得了PTSD(创伤后应激性精神障碍),我不相信这些说辞,而他在自己的笔记里也写到一些。事实上,他最憎恶的是挨冻受寒,他说经历过战争,他这辈子都不想再受冻了,因此不管在不在火炉边上,在家他总是穿得有点多,如果屋子尽头一扇窗开着,他远远地就能感受到过堂风。他也憎恶撒谎,说战争回来,这辈子再也不想说谎了,他说“没什么值得扯谎的”。我之前读过一本书,里面提到,如果你经历过战争,它使你对美好的事物和那些直击心灵的东西更加敏感。我觉得我父亲从战场回来后,对这两样都更敏感了,并且他会主动寻找它们,就像霍尔顿对所有事物都那么敏感,他排斥虚伪,找寻真实美善的事物。

某种程度上,我对自己这种仿若权威的说话方式感到不适应,我并不是什么权威,也没有博士学位,我只是塞林格的儿子,而且我爱他。作为他的儿子,当我读《麦田里的守望者》时,常想起乔伊斯的小说《一个青年艺术家的画像》,我觉得霍尔顿长大后会成为那样一个艺术家,尽管他没有那方面的专长,但他像艺术家一样敏感,强烈地被真理和美善所吸引,如此纯净而执着。我父亲也是以这样的方式来抵御战争中所经历的苦痛和惊恐的,战争结束回来美国前,他确实去过精神病诊所。

记得当我在马赛诸塞州读预科学校时,那个学期恰逢冬季,我感觉糟透了:房间一团乱,衣服也没洗,还有书要读、报告要写,后来我去了医务室看心理医生——我只想呆在一个干净的地方,然后还有吃的。当时我父亲给我打来电话,他有点担心,“我听说你去了医务室”,我跟他解释自己的状况,然后听到电话线那头传来最爽朗的笑声——“马特,战争结束那会儿,我做了一模一样该死的事,我只是想找个干净的地方待着”,我觉得那才是他去精神病诊所的原因。

我父亲那时21岁,读书量远超过同龄人,事实上,他总在阅读。但在战场上,他可能会和某些从没读过书的人呆在同一个战壕里,例如有些人来自非常南部的小地方,但这其实有助于提升他的同理心和对人性的理解,瞧,他发现人与人之间差异如此巨大。和世界其他地方一样,战场上有无数蠢货和混蛋,但他也在那里认识了一些真正独特的思想者和极其聪明的人——这个发现让他兴奋不已。记得在新罕布什尔,父亲喜欢和当地人交谈,他会饶有兴趣地和农夫聊天——好奇这个人的故事,他的所思所为,是什么塑造了现在的他——这是一个作家必需的能力。我认为这也是他从战场上学到的:如果你不排斥、轻视他人,向对方真正敞开胸怀,你会有惊喜发现的。

人物周刊:你父亲有没有和你聊过他战争期间与海明威的交往?

马特·塞林格:父亲跟我聊过他在战场上遇到的人。对,他也谈到了海明威。他们在战场上见过两次,我有些他们往来的信件,我正和纽约公共图书馆筹备10月份塞林格的展览,到时将首次展出这些信件。你知道,海明威当时已是个老炮了,我父亲还是个立志成为作家的年轻写作者,他给海明威看了些他的作品,海明威十分慷慨地给他回了信,不吝溢美之词,大意是“孩子,你做到了!”等鼓励的话语,那些信当时对我父亲极具意义。海明威是个了不起的作家,但和我父亲很不一样,他强大自我仿若惊涛骇浪,而我父亲则更加锐敏、细腻,我仿佛能看见他俩在一起喝酒、玩扑克,但他们只见过两面,并没有很深的交情。

人物周刊:说说你父亲和《纽约客》编辑威廉·肖恩的友谊?1961年《弗兰尼与祖伊》出版时,他将这本书献给了“我的编辑、我的导师、我最亲密的朋友(老天保佑他)威廉·肖恩”,你父亲在书的题献中不吝溢美之词:“肖恩是《纽约客》的守护神,是酷爱放手一搏的冒险家,是低产作家的庇护者,是浮夸炫耀到无可救药者的辩护手,也是天生伟大的艺术家编辑中谦虚得最没道理的一位”,听说肖恩和你父亲一样也很内向害羞?

马特·塞林格:肖恩比我父亲害羞得多,他们当然是朋友,也互相欣赏,尊重彼此,不过我父亲对于那则题献的情感比较复杂,尽管他已经那样写了。其实我父亲在《纽约客》真正的朋友是他的编辑威廉·麦斯维尔,他们是非常好的朋友,但我父亲最深的友谊和爱都系于他书中的那些人物。

人物周刊:相比于《麦田里的守望者》中的迷惘青春,《弗兰妮与祖伊》则转向更为深刻的关于信仰的探讨,你祖父母在这方面对他有何影响吗?

马特·塞林格:我祖母是个爱尔兰天主教徒,但并不虔诚;我祖父是犹太教徒,也不专注,和他们相比,我父亲渴望认识上帝,追求天人合一的灵性经验,这恐怕是他父母一辈子都没体验过的感受。我也搞不明白,两个不那么委身的教徒怎会生出他这么个特别的孩子,我父亲跟我说过很多祖父母的事,他的母亲有很强的幽默感,这对顺利将他抚养成人助益良多,因为他小时候可是非常淘气的。

人物周刊:你父亲究竟信仰什么呢?

马特·塞林格:(笑)你的采访有几个小时(能听完)?让我非常恼火的是那些关于他的书,包括几年前那部愚蠢透顶的电影(萨雷诺导演的纪录片《塞林格》),都自称是“传记”,但给人的印象是塞林格是个宗教狂,总是从这一个跳到那一个。但真相是,他对许多不同的事物都非常感兴趣,但对于他感兴趣的东西,他会专心研究到底,直到对此无所不知才罢休。打个比方,(举起手中的水杯)如果他对这个杯子感兴趣,他会研究这个杯子的历史,上的是什么釉,在哪里加工制造的……他会研究关于这个杯子的一切。他是一名真正的學者,他也是研究不同宗教的学者,他读基督教的书,也学习道教思想,他不仅读道家经典,还读不同版本的评注、解析和相关诗作,他也读伊斯兰教的相关文学作品,研究犹太教的哈西德派……不同宗教里的神秘主义色彩让他感到兴奋,而他也在那找到自己的归属。他总觉得自己和家人及一起长大的同街区的孩子没有任何共同之处,所以他总是在找寻归属感,他不仅在宗教研究中找到了,还在爱默生、克尔凯郭尔那里,在很多诗歌文学中找到了归属感。这些都是他一生的朋友,他不会刻意区分在世的和已故的、真实的或虚构的,对他来说,这些朋友比跟你一起喝啤酒的家伙更有意义。

中国唐朝有位传奇人物庞居士,他选择了居士生活,但没有落发出家,因为他想帮更多的人得道,或许这听上去有点大言不惭,但我也是这么看我父亲的。我从他的笔记中发现许多有趣的东西,如果你从一个精神性的角度去读他的文字,有印度教和道教经典,也有孔子的教诲等。我父亲钻研各个宗教,关于耶稣他写了很多,但他也写很多老庄思想,而且每一笔都充满激情。我相信,当他的笔记出版后,和美国读者相比,中国和日本的读者会有更深刻的共鸣。我们没有那样悠久的历史,尽管随着时光流逝,你们也在一点点遗忘,但我想他的笔记出版会直击核心,而这也是我来到这里的原因,我能感受到未来这里将有一大批读者,想想我都觉得十分激动。

人物周刊:他的笔记预计何时会出版?

马特·塞林格:还不知道,我已经整理了十年,或许还需要几年,材料实在太多了!试想一下,如果你每天写作四到五个小时,坚持了70年——那个数量是惊人的,工作量巨大,但也非常美妙,读着父亲的文字,我常笑得收不住,但有时也会哭。

编辑 周建平 rwzkjpz@163.com