绒毛膜癌患者的红细胞分布宽度及其临床意义▲

2019-04-24张玲玲谢有军詹灵凌

张玲玲 谢有军 詹灵凌

(广西医科大学第一附属医院检验科,南宁市 530021,电子邮箱:422345615@qq.com)

绒毛膜癌是起源于滋养细胞组织的高度恶性肿瘤,为罕见病,多数继发于葡萄胎、流产或足月分娩后,少数可发生于异位妊娠后,常见于生育年龄妇女。世界各地绒毛膜癌的患病率差别很大,在美国,孕妇产后的患病率为2/10万,而在我国患病率则高达202/10万[1]。1984~2014年期间,由于经济和饮食条件的改善以及人口总出生率的下降,绒毛膜癌的患病率有所下降[2]。但是绒毛膜癌具有很强的侵袭性以及广泛转移的倾向,若不及时治疗,可导致死亡率升高。因此,绒毛膜癌的早期诊断对于及时准确的治疗以及女性生育能力保留至关重要[3]。由于绒毛膜癌没有特定的肿瘤标志物,因此有必要探索用于早期诊断或监测高风险患者的标记物。红细胞分布宽度(red blood cell distribution width,RDW)是全血计数检查的常规参数之一,可对循环红细胞大小变化进行定量评估,并有助于贫血类型的诊断[4]。目前认为,癌症是慢性炎症的结果,而恶性肿瘤也会导致营养不良及慢性炎症。与平均血小板体积、中性粒细胞与淋巴细胞比率、血小板与淋巴细胞比率相似,RDW也被认为是炎症标志物。RDW的升高与宫颈癌、心血管疾病和子宫内膜癌的发生风险存在分级独立关系[5-7]。但目前国内外尚无关于绒毛膜癌与RDW的相关性研究。本文探讨绒毛膜癌患者的RDW水平及其临床意义,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2009年1月至2018年3月在我院住院的37例绒毛膜癌患者作为观察组。所有患者均经病理学和(或)细胞学明确诊断并进行组织学分期和分级。排除有糖尿病史、心血管疾病、乙型肝炎、慢性阻塞性肺疾病、肾脏疾病、血液病或曾接受可能干扰血液学的治疗的患者。患者年龄16~54岁,中位年龄33.0(24.5,36.0)岁;Ⅰ期+Ⅱ期12例,Ⅲ期+Ⅳ期25例。选择同期在我院接受健康体检的50例志愿者为对照组,年龄20~60岁,中位年龄33.0(27.0,38.0)岁。两组的年龄比较,差异无统计学意义(Z=-1.411,P=0.158),具有可比性。本研究由广西医科大学第一附属医院道德委员会批准实施,所有研究对象对本研究均知情同意并签署知情同意书。

1.2 观察指标检测方法 抽取所有研究对象清晨空腹静脉血2 ml置于乙二胺四乙酸无菌管中,绒毛膜癌患者为治疗前采集标本。血液采集后30 min内使用Beckman Coulter公司自动血液计数分析仪检测白细胞计数、血红蛋白水平、平均红细胞体积、血小板计数、平均血小板体积、血小板分布宽度、嗜中性粒细胞计数、淋巴细胞计数和RDW。

1.3 统计学分析 采用SPSS 20.0软件进行统计学分析。不符合正态分布的数据采用中位数和四分位数[M(P25,P75)]表示,比较采用秩和检验;相关性分析采用Spearman检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

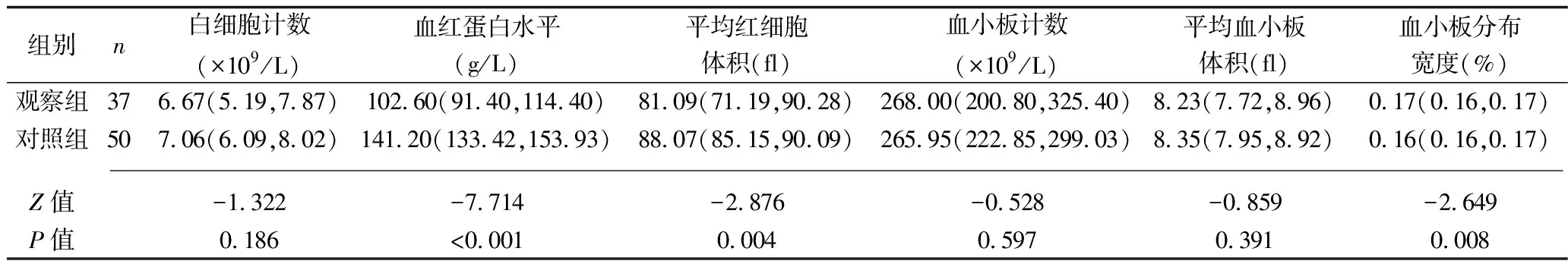

2.1 两组血液学检测指标比较 两组的白细胞计数、血小板计数、平均血小板体积、嗜中性粒细胞计数、中性粒细胞/淋巴细胞比值、血小板/淋巴细胞比值比较,差异均无统计学意义(均P>0.05);观察组患者的血红蛋白水平、平均红细胞体积、淋巴细胞计数均低于对照组(均P<0.05),而血小板分布宽度和RDW均高于对照组(均P<0.05)。见表1。

表1 两组血液学检测指标比较[M(P25,P75)]

组别n嗜中性粒细胞计数(×109/L)淋巴细胞计数(×109/L)RDW(%)中性粒细胞/淋巴细胞比值(%)血小板/淋巴细胞比值(%)观察组373.85(2.80,4.88)1.97(1.66,2.40)0.15(0.14,0.17)1.81(1.37,3.11)134.00(98.65,171.00)对照组503.75(3.19,4.57)2.39(1.92,2.74)0.13(0.13,0.14)1.66(1.37,2.05)112.69(94.01,151.54) Z值-0.425-3.258-5.561-1.296-1.794P值0.6710.001<0.0010.1950.073

2.2 不同分期绒毛膜癌患者的RDW比较 Ⅰ期+Ⅱ期绒毛膜癌患者的RDW为[0.15(0.13,0.15)],低于Ⅲ期+Ⅳ期的[0.16(0.15,0.18)](Z=-2.891,P=0.040)。

2.3 绒毛膜癌患者RDW与其他血液参数和临床分期的相关性 RDW与血红蛋白水平、平均红细胞体积呈负相关(rs=-0.354,P=0.032;rs=-0.459,P=0.004),而与血小板计数、绒毛膜癌临床分期呈正相关(rs=0.490,P=0.002;rs=0.482,P=0.003)。

3 讨 论

RDW可反映红细胞体积的异质性程度,且检测成本低,因此是血常规的常规报告指标之一[8]。RDW的升高可能发生在无效红细胞形成(铁缺乏、B12或叶酸缺乏症及血红蛋白病)、红细胞破坏(溶血)增加或输血后[9-10]。促炎性细胞因子可以抑制促红细胞生成素诱导的红细胞成熟,因此炎症可能会导致未成熟红细胞释放到外周循环中,从而引起胞质不典型增生[11]。但炎症导致RDW水平升高的主要机制尚不清楚,其可能的机制包括红细胞存活率降低、铁代谢受损、红细胞变形能力下降以及炎症导致的促红细胞生成素应答受到抑制[12-13]。目前认为,癌症与慢性炎症互为因果。有研究表明,在癌症患者中,循环细胞因子(如白细胞介素-6、肿瘤坏死因子α和C反应蛋白)的过量产生在诱导慢性炎症中起关键作用[14]。 但目前尚无RDW与绒毛膜癌疾病发生发展的相关性研究。

Koma等[15]对332例肺癌患者进行研究后发现,RDW值与临床癌症分期呈正相关,RDW升高的患者预后较差。本研究结果也显示,观察组患者的RDW均高于对照组(均P<0.05),且Ⅲ期+Ⅳ期绒毛膜癌患者的RDW高于Ⅰ期+Ⅱ期患者(P<0.05),RDW与绒毛膜癌临床分期呈正相关(均P<0.05)。这提示RDW对绒毛膜癌的诊断及分期具有一定价值。此外,绒毛膜癌患者的RDW与血红蛋白水平、平均红细胞体积呈负相关(均P<0.05),而与血小板计数呈正相关(均P<0.05)。这提示RDW不仅与血红蛋白水平密切相关,而且与炎症也存在相关性。由此可推测,若RDW升高是炎症状态的指标,则更高等级及更具侵袭性的肿瘤通常会引起全身性炎症并导致RDW水平升高。

综上所述,RDW在绒毛膜癌患者中的水平升高,或可作为早期筛查绒毛膜癌及评估分期的潜在指标。本研究存在一定局限性:(1)绒毛膜癌患者较少见,且本研究已排除任何有可能影响RDW的疾病史患者,这均导致本研究的样本例数较小;(2)尽管本研究对多种影响RDW水平的危险因素和疾病进行了调整,但仍可能存在其他的混杂因素。因此今后仍需大样本的队列研究证实RDW在绒毛膜癌发生机制中的作用。