基于中韩外交领域交替传译的译员伦理研究

2019-04-22李民

[摘要]口译作为一种以译员为媒介进行的跨文化交际活动,其伦理不仅包括口译职业伦理,还包括译员个人伦理。职业伦理是口译职业规范,是译员在大多数情况下理应遵循的准则,而译员的个人伦理则体现了译员在跨文化交际过程中的行为追求。基于中韩外交领域发生的10场交替传译语料,对译员的口译行为进行细微观察发现,译员在交替传译过程中践行“忠实”这一职业伦理的同时,还通过“增加”“删减”“修正”和“贡献非翻译类话语”,发挥个人伦理,为涉及不同语言和文化交流的跨文化交际活动构建了沟通桥梁。

[关键词]译员伦理;中韩;外交领域;删减;修正

[中图分类号]H219

[文献标识码]A

[文章编号]1002-2007(2019)02-0068-06

口译是以译员为核心,发生在发言人、听众之间的一种跨文化、跨语言交流活动。王海明认为,“世界上只要有了人,有了人的活动与生活,有了人与人之间的关系,就有了伦理的存在。”[1](2)因此,口译活动从发生的那一刻起,便伴随着各种各样的伦理关系,而作为口译活动主体的译员,其行为本身也具有伦理特性。

王海明指出:“在西方,‘伦理来源于希腊语‘ethos;具有风俗、习惯之意。在中国,‘伦理中的‘理不仅代表事实如何的必然规律,还代表了行为应该如何的当然之规。伦理,SP,人们的行为事实如何的规律及其应该如何的规范。”[2](75?76)此外,彭萍认为:“伦理是对是非对错的判断标准”;[3](1(D韩国学者尹成禹(咅勺早)借用保罗·利科(Ricoeur)的观点指出:“一切对于‘好1好1更美好等的追求也应该被称之为‘伦理。”[4](1(>4)因此,所谓伦理,不仅指代行业行为规范,还包括从业者对该领域声誉、效果、理想等实现“最佳”的追求和期待。口译作为一种以译员为媒介进行的跨文化交际活动,并非单纯的文本处理任务,而是帮助交际成功的过程,[5](143)其伦理不仅包括口译职业伦理,还包括译员个人伦理。职业伦理是口译职业规范,是译员在大多数情况下理应遵循的准则,而译员的个人伦理则体现了译员在跨文化交际过程中的行为追求,是动态变化的。

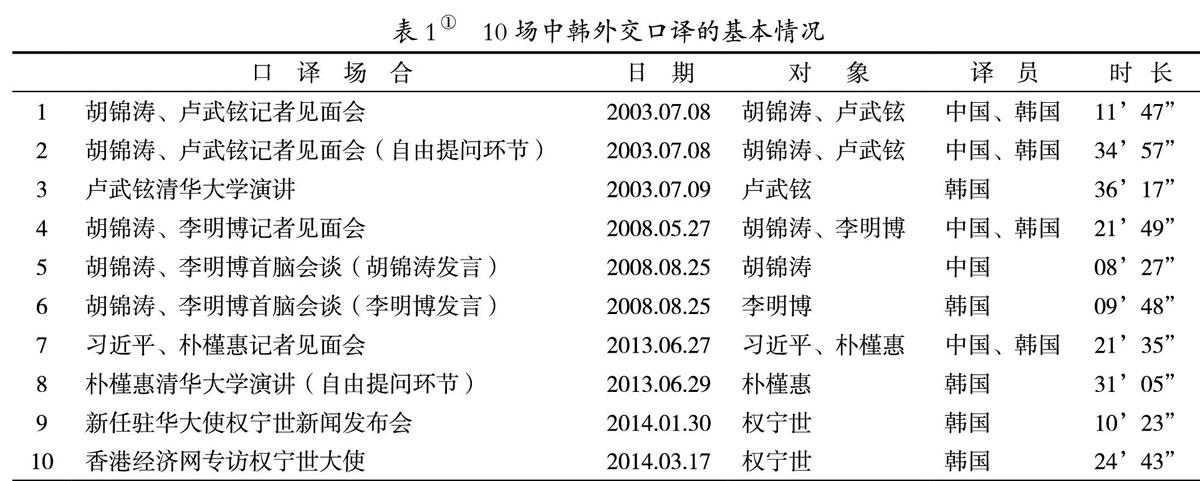

本文以中韩外交领域发生的10场交替传译语料为案例,采用语料库的研究方法,对译员的口译行为进行细微观察,探索并剖析译员口译伦理的具体实质。

一、文献综述

在我国,任文基于切斯特曼提出的“伦理模式”,首先建立了符合联络口译特点的伦理主张:所谓“再现,是对讲话人真实话语意图的准确再现,而非语言层面的忠实复制;所谓“服务是将口译视为促进跨文化交际得以实现的一种行为,既忠诚于讲话人,也忠诚于听话人;所谓“交际是以双方的交际意图和期望为参照,为高效、顺利地推进交流,有时可以“自作主张”;所谓“规范”,是指可以因循人物、时间、地点和文化的不同而变化,但必须体现具体语境和文化的特点;所谓“承诺'是指译员会在某些情况下在翻译中进行增补、删减或调整,这一举措往往带来最佳的传译效果。[6](136-143)王斌华对译员的职业伦理规范进行描写,提出:“在职业道德方面,译员倾向于维持并持续提升其职业技能和水平,遵守严格的保密规范,避免利益冲突,在职业行为、团队合作、工作条件等方面遵守职业规范。在职业角色定位方面,履行工作时尽可能地少介入,除口译中的提问澄清之外,不打断或干扰发言人的讲话。”[7](198~199)在西方,江红(Hong)基于个体层面探讨译员伦理问题时提出:“作为人际交流的参与者,口译译员受到不同的、有时互相冲突的伦理约束。译员始终在需要口译服务的职业、口译职业本身和口译译员个人,这三大伦理范围间进行交涉,译员的伦理定位最终取决于其个人倫理观念。”[8](209-223)此外,在韩国语学界,李民[9]首次以真实的即席交替传译为语料,对切斯特曼提出的四大伦理模式进行了具体阐释,并指出“服务”“交际”和“规范”都是以“对源语核心意思的再现”为目的,同“再现”伦理一道构成了译员的“职业”伦理。

由此可见,目前学者们的相关研究大多侧重从理论层面剖析译员职业伦理,忽视了译员的个人伦理,而且大多采用定性的研究方法,缺乏对译员伦理行为的具体描述,研究结论缺乏一定的科学性。因此,本文选取近年来中韩外交口译领域的交替传译为分析数据,构建平W吾料库,基于口译伦理视角,对译员伦理行为进行细微观察和描写。

二、研究方法

本文选取10场近年来发生在中韩政治外交领域的交替传译活动,这10场现场交替传译的主要对象为近年来中韩两国政要,共由7位译员承担。其中,中国籍译员3名,韩国籍译员4名,男性译员3名,女性译员4名。交替传译语料的原始数据均来源于网络,以视频形式存在。每个视频平均时长为10分钟以上,总时长为3小时30分51秒。经转写和语料加工,构建中韩、韩中双向平行口译语料库,语料库的规模为中文24598字,韩文38856字,总体规模63454字。本研究采取基于语料库进行定量和定性相结合的研究方法,对10场中韩外交领域交替传译进行案例分析。

三、类型分析

在对平行对齐文本的微观分析中发现,源语信息和目的语信息的对应大体上可以分为“对等”和“偏移(shift)”两种类型。所谓“对等”,是指源语信息中的全部语义在目的语中被完全再现,实现等值翻译,目的语的语序同源语的语序几乎保持一致。所谓“偏移”,是指目标语文本相对于源语文本出现“变化”的地方,是译员在口译中所作决策的体现。m(82)通过对源语信息和目的语信息的微观观察,“偏移”大体上可归纳为“增加”“删减”和“修正”三大类。

经AntConc软件关键词检索发现,在整个平行对齐文本中共有信息单位537个。其中被标注的关键词频次共558次,将源语在目的语中进行“对等[E]”处理的频次为357次;在口译员对“偏移”的处理中,“增加[A]”类偏移36次,“删减[R]”类偏移73次,“修正[C]”类偏移85次。此外,译员的“非翻译类话语|T]”2次,“偏误[F]”0次,“遗漏[M]”5次。各关键词所占比率分别为[E]63.98%、[A]6.45%、[R]13.08%、[C]15.23%、[T]0.36%、[M]0.90%。下面,本人将以“偏移”类型为中心着重分析交替传译中的译员伦理情况。

1.“增加”[A]

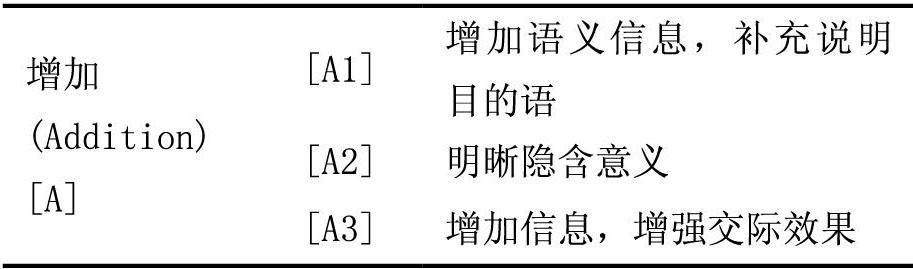

“增加”是指在目的语中增添源语中不存在的信息内容。通过对本研究现场语料的微观分析发现,“增加”类偏移主要有以下三种类型:

例如:

A1]:(308)N:???????????????????.

I:不过仅有经济方面的动机是不够的,还需要把东北亚人民的心团结在一起。

(2003.7.9,卢武铵清华大学演讲)

[A2]:(75)N:????????????????????????????????.

I:那么对于韩国人民的立场来讲,中国的近几年辉煌的、快速的发展呢,有人称为,这个是对我们来讲是一种危机。

(2003.7.8,胡锦涛、卢武铉记者见面会自由提问环节)

[A3]:(173)L:??????????????????????????????????.

I:首先对于四川省发生的地震灾害,我代表韩国政府和国民,向中国政府和人民表示沉痛哀悼。(2008.5.27,胡锦涛、李明博记者见面会)

语料[173]是2008年5月27日李明博总统在和胡锦涛主席共同会见记者时的发言。在源语中,李明博总统的话语中仅出现“对四川地震表示哀悼”这一语义,然而韩国外交通商部的译员在转换时,在目的语中添加了“代表韩国政府和国民,向中国政府和人民”这一内容,不仅提升了源语信息发出者的层级,而且进一步扩大了源语信息对象的范围。也就是说,李明博总统的慰问,不是个人层面的,其代表的是“韩国政府和国民”,他所慰问的对象不仅仅是“四川省”或者“胡锦涛主席'而是“中国政府和人民”。这一处理方法有效地拉近了中、韩两国及人民之间的友好感情。

经统计,在本研究构建的平行对齐文本中,共出现“增加”类偏移36次,占全部偏移类型的6.45%,其目的是具体清晰表达源语语意、增强表达效果、促进听众和发言人之间的沟通。太平武(坤吒主)指出增加”和“省略”是语言形式完全不同的汉、韩两种语言翻译过程中不可避免的一种自然现象。[10](154)从信息论的角度来说,翻译作为不同信息载体之间的一种信息转换,是将源语中的信息迁移到目的语中的一种行为。源语中的成语、俗语、隐语等,除字面意义之外,还包含很多的引申意义。这些引申意义来源于文字之外的场面信息,这些场面信息包含在语言环境中,融汇于上下文之间,在意义转换时依托译员的背景知识、字面背后的隐性信息等,因此语义的“增加”在所难免。

2.“删减”[R]

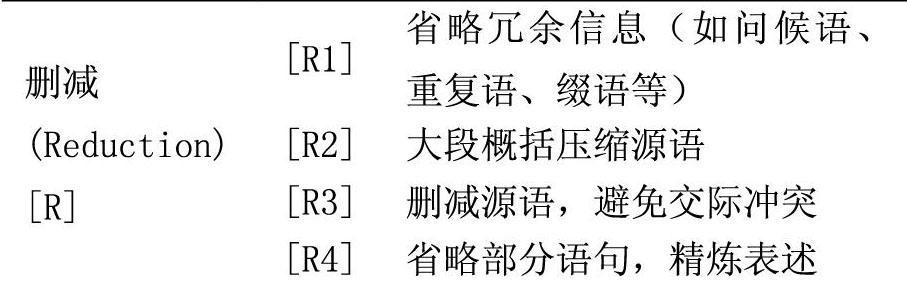

“删减”是指源语中的内容在目的语中未得到转换处理,从平行对齐文本上来看,源语信息中的个别语句或大段表达在目的语信息中处于空白状态,或将源语中较为复杂的信息内容在目的语中被压缩处理。经对语料的微观分析发现,“删减”类偏移主要有以下四种类型:

例如:

R1]:(255)N:???????`???`???????????????????.

I:其中最好的例子就是汉风与韩流。

(2003.7.9,卢武铉清华大学演讲)

R2]:(48)J:???????????_???

??_????????????????_??????????.

I:向胡锦涛主席阁下提问。

(2003.7.8,胡锦涛、卢武铉记者见面会自由提问环节)

R3]:(518)K:???????????????????????????

I:为什么不愿意坐得近?

(2014.1.30,新任驻华大使权宁世新闻发布会)

R4]:(514)K:????,????????????????????????????????????????????????????????.

I:所以我也今后也会为了我们两国在文化方面的合作项目做出我的努力。

(2014.1.30,新任驻华大使权宁世新闻发布会)

语料[514]来自2014年1月30日韩国新任驻华大使权宁世在新闻发布会上的发言。在源语中,权宁世大使从两个方面阐述了个人今后的主要工作:一是“介绍彼此间的文化”;二是“促进文化方面的合作项目”。但这两项主要工作也有主次,从源语中“?????”这一信息便可以了解到,“介紹文化”是次要信息,最重要的核心工作是“促进文化方面的合作项目”。因此译员捕捉到这一重要的信息点,“删减”了前面的第一个信息,保留并完整地传达了“为了我们两国在文化方面的合作项目做出努力”这一信息。

从对平行对齐文本的微观分析来看,译员在口译活动中,不可避免地对源语信息进行“删减'译员的这一行为策略同发言人提供的源语信息内容密切相关。在演讲过程中,有时由于演讲人的演讲技术不高,或是讲稿写得不好,亦或是受逻辑不清的影响,演讲人会不断地重复某些同样的信息内容,以期讲清问题、明确内容和语意。在这种情况下,译员必须尽可能地删掉重复信息,将演讲人要表达的核心意义言简意赅地表述清楚。[11](35)而且在口译活动中还会出现很多客套话、口头禅、冗语等,这些都需要译员在口译过程中进行压缩、省略和删减。

3.“修正”[C]

“修正”是指将源语信息中的内容在目的语中用“非对等”转换的内容代替。即席发言除口语信息“模糊、松散”外,有时会有逻辑方面的缺陷,让来自不同文化背景的听众费解,有时还会伴随少量的常识性错误。译员在交替传译过程中,经过整理,会下意识地采用一种新的表达方式将松散的、逻辑不清的、听众费解的源语信息传达给听众,当然对自己认定有误的信息也会予以修正。经微观分析发现,在本研究构建的平行对齐语料中,源语信息和目的语信息之间出现的“修正”类偏移主要有以下四种类型:

例如:

[C1]:(427)N:?????????????500????????????????,??_?????_???_????600?????????????,???????????????100??????????.

I:我在准备这个演讲稿的时候呢,说在清华大学学习的韩国同学是500多人,但是我和顾秉林校长谈话的时候,他告诉我是600多人,因此呢,我在访华这个期间可能增加了100多位(这个)留学

生。

(2003.7.9,卢武核清华大学演讲)

[C2]:(434)A:以至于今天这个音响系统,以前没有这个问题,今天他们也有了反应。

I:??????????????????????.?????????????????????????????.

(2013.6.29,朴槿惠清华大学演讲)

[C3]:(479)J:好的,那么您现实中看到的中国和您之前在电视以及电影,在韩国看到的中国,鱼认为是一样的吗?给您的印象?

I:????????????????,???????????????????????????????????

(2014.3.17,香港经济网专访权宁世大使)

[C4]:(89)N:????????2008?????????2010????????????????????????????????????????????????_???????????????????·

I:我相信也期望,中国在2008年的北京奥运以及2010年的上海世博会,或者是那以前开始,我们都非常清楚地了解,只要我们有一个远大的这种梦想,朝向这个去努力的话,一定可以实现。

(2003.7.8,胡锦涛、卢武铉记者见面会自由提问环节)

语料[427]是2003年7月9日卢武铉总统在清华大学演讲时的一个内容。在源语中,卢武铉总统说到“??????????????”,如果采用“对等”翻译,应该为“刚才我听校长说'但译员却在目的语中将其“修正”为“我和顾秉林校长谈话的时候'这一处理是译员基于个人对卢武铉总统中国访问全程的深刻了解,译员陪同卢武铉总统对中国进行国事访问,不仅担任中韩首脑记者见面会和清华大学讲座的口译工作,而且还担任访华过程中各种会见和会谈的口译工作。译员因为对卢武铉总统发言这一内容的前后背景深有了解,因此在转换为目的语时,没有直接处理为“听校长说'如果直接对等翻译为“听校长说'反而会引起听众对“校长说这段信息的时间和契机”产生疑问,因此译员依赖自己的背景知识,将源语信息“修正”为“我和顾秉林校长谈话的时候”,这样可以很好地让听众了解到,这一信息来源于演讲之前卢武铉总统同清华大学顾秉林校长之间的会谈,可以有效地打消听众的疑惑,提升意义传达的效果。

经对平行对齐语料检索发现,译员在口译过程中,为了尽可能地再现源语信息的效果、增进听众对发言内容的理解、考虑到听众的接受能力和知识背景,很多情况下对源语信息进行了一定程度的修改;不仅如此,为了调节现场气氛,避免交际冲突,译员也会在目的语中对源语信息进行修正。译员的上述努力不仅可以让听众更好地理解发言内容,更加有效地传达发言人的核心意图,同时也可以进一步拉近发言人和听众之间的距离。总而言之,口译过程中的“修正”是在不违背源语信息核心意义的前提下,以促进听众接受理解为目的的“偏移'

4.“非翻译类话语”[T]

在口译活动过程中,有时候译员产出的话语不具备口译的性质,译员所产出的目的语并非来自发言人的源语,而是译员为口译活动贡献的个人话语。这些话语是译员的原创,并非对源语的翻译,被称作“非翻译类话语(untranslation)”。在本平行对齐语料库中,口译活动中译员的“m非翻译.12.

类话语”在本研究建构的537个信息单位中只出现了2次。具体为:

[T]:(74)N:早司.纠干?1吾詞$玢011叫爸。1夸;纠辛早4啩苟4勺玢蚓邙圳珅卫,呌q,皆叫叫司·芒攻个争戏內丘?制

I:糾制呌_

[T]:(74)N:??????????????????????????????????,??,?????????????????????????.

I:?????.

(75)N:????????????????????????????????.

I:那么对于韩国人民的立场来讲,中国的近几年辉煌的、快速的发展呢,有人称为,这个是对我们来讲是一种危机。

(2003.7.9,卢武铉清华大学演讲)

经统计,在本研究建立的平行对齐文本中,“非翻译类话语|T]”在被标注的558次关键词频次中所占比率仅为0.36%。由此可见,在口译活动中,搭建语言交际的桥梁是译员的主要职責,在不得已的情况下,译员偶尔会脱离源语信息,贡献个人话语。这种情况不仅散见于各种陪同口译之中,即便是正式、严肃的国际会议上也偶有发生。例如,国际会议上有些代表之间互相争吵不休、指责不断,大会主席对这种混乱场面失去控制,口译人员会进行大胆干预。译员的干预不仅有利于打断任何一方的讲话而不至于引起别人的怀疑与憎恶,还可以平息整个会场的骚动和混乱,帮助大会主席和与会代表重新正常开会,通常情况下会得到在场全体人员的感激和赞赏。[11](53)但从中韩外交口译活动的整体情况来看,“非翻译类话语”发生频率极小,有时在整场口译活动中发生频次甚至为零。

四、译员伦理行为分析

经关键词[E]检索发现,在整个语料中,将源语信息等值转换成目的语的频率为357次,占总体频次的63.98%。经统计,7名译员分别在各自参与的现场口译中,使用“对等”策略的频次依次为38、122、51、45、22、47和32次。经单样本T检验,7名译员在目的语中采用“对等”策略处理源语信息方面,具有显著性差异(t=7.466,P=0.000<0.05)。这一数据表明,译员在口译活动中始终努力遵守口译行业规范,将“忠实”的职业伦理置于首位,在口译过程中尽可能践行这一职业伦理。但一方面,在口译活动中,译员受到源语内容、口译环境、自身认知程度的影响,无法百分之百完整地将源语信息诠释为目的语信息;另一方面译员在口译活动中身处源语文化和目的语文化之间的交汇点,立于源语发言人和听者之间,无法单纯实践语言对语言的转换,还需协调源语文化和目的语文化之间的碰撞,处理源语发言人同听者之间的人伦关系。

面对口译活动的具体事实,为了创造和实现最佳的口译效果,译员有时不得不暂时背离“完全忠实”的职业伦理,彰显个人伦理,不时地采取“增加”“删减”和“修正”策略,并为口译活动贡献个人的非翻译蹄。经定性和定量分析获悉,无论是“增加”“删减”还是“修正'虽然译员在转换为目的语的过程中对源语信息进行了调整,但并没有脱离源语信息的核心意义范畴,而且始终为了更好地传达源语的核心意义,践行对源语信息忠实的职业伦理,不得不克服口译事实带来的局限,增加和补充必要的信息,删减冗余、重复和杂糅,修正源语话语。“增加”“删减”和“修正”可以进一步明确源语信息的核心意义,有利于听者的理解,促进发言人和听者之间的沟通和交流。其中,为增强交际效果“增加”信息,为避免交际冲突“删减”信息,为增强口译现场气氛或避免交际冲突“修改”源语,为营造良好和谐的交际环境创造了条件,同译员的“非翻译类话语”一道,作为译员个人伦理的具体实质,成为促使口译活动顺利进行的有力保障。

在口译活动中,译员是口译活动的核心主体,译员个人伦理发挥与否以及是否适当,对口译活动的最终成败起着至关重要的作用。面对纷繁复杂的口译环境、突如其来的口译事件,如果没有译员个人伦理的介入,译员就如同一台毫无生命的口译机器,一味地停留在源语和目的语在语言层面上的单纯转换,口译活动中出现的各种矛盾、纠纷和不愉快音符将会无法得到有效协调。因此,作为一名口译译员,在参与口译活动的过程中,要积极发挥职业伦理和个人伦理,在忠实源语核心意义的前提下,拥有跨文化意识和把关意识,为涉及两种不同語言和文化交流的跨文化交际活动构建沟通桥梁。

五、结语

本研究搜集了10场中韩外交领域公开的交替传译活动,经过转写和语料加工,创建了口译平行语料库。在对译员口译行为进行细微观察的基础上,基于口译伦理相关理论,对译员口译伦理的实质进行描述性研究发现,译员在口译活动中始终努力遵守口译行业规范,将“忠实”的职业伦理置于首位,在口译过程中尽可能践行这一职业伦理。然而,面对口译活动的具体事实,为了更好地传达源语的核心意义,践行对源语信息忠实的职业伦理,译员有时不得不克服口译事实带来的局限,增加和补充必要的信息,删减冗余、重复和杂揉,修正源语话语。这一研究结果表明,译员的个人伦理是译员在跨文化交际过程中的行为追求,是动态变化的。但译员个人伦理行为背后的具体动因何在,后续还需通过调查和访谈进行深入剖析。

参考文献:

[1]王海明:《伦理学方法》,北京:商务印书馆,2004年。

[2]王海明:《伦理学原理》,北京:北京大学出版社,2009年。

[3]彭萍:《翻译伦理学》,北京:中央编译出版社,2013年。

[4][韩]尹成禹:《基于“伦理”概念和“道德”概念对比的翻译伦理》,《口译和笔译》,2015年第3期。

[5]PochhackerFranz.QualityAssessmentinConferenceandCommunityInterpreting.Meta46(2).

[6]任文:《联络口译过程中译员的主体性意识研究》,北京:外语教学与研究出版社,2010年。

[7]王斌华:《口译规范的描写研究——基于现场口译较大规模语料的分析》,北京:外语教学与研究出版社,2013年。

[8]Hong,Jiang.r/ieethicalpositioningoftheinterpreter.Babel,59:2,2013.

[9]李民:《中韩、韩中交替传译过程中译员伦理意识研究——以即席口译数据为例》,《口笔译研究》,2014年第3期。

[10]???.?????????,??:?????????,1999.

[11][瑞]让·艾赫贝尔:《口译须知》,孙慧双译,北京:外语教学与研究出版社,1982年。