基于灰色聚类的贵州省县域公路洪灾孕灾环境分区研究

2019-04-22伍仁杰陈洪凯

伍仁杰, 陈洪凯

(1. 重庆交通大学 土木工程学院,重庆 400074; 2. 枣庄学院 城市与建筑工程学院,山东 枣庄 277160)

0 引 言

我国国土面积辽阔,地形复杂,地势起伏不定,地貌条件差异性大,导致地质灾害如崩塌、泥石流、滑坡、危岩、地震、公路洪灾等频繁爆发,其中,公路洪灾是世界上大部分国家和地区共同面临的严峻问题。公路洪灾极易导致土体滑坡、边坡泥石流、路基坍塌沉陷、路面淹没、小桥涵水毁、防护结构水毁等次生地质灾害的发生[1-4]。

近年来,国内外学者对公路洪灾环境进行了大量研究。曾蓉等[5]通过综合主观和客观权重进行了洪灾评价;林孝松等[6]在Arc-GIS平台下计算获得了孕灾环境综合指数及分区;徐国元等[7]运用蒙特卡洛模拟技术建立了公路排水模糊评价体系;周仲礼等[8]运用决策树理论建立了泥石流危险性评价模型。

笔者以贵州省为例,针对全省88个县、区行政单元,分析了公路洪灾孕灾环境敏感性的评价指标;运用灰色聚类分析方法对评价指标进行了计算;结合灰色聚类分析模型对全省县域公路洪灾孕灾环境的敏感等级进行了分区。研究对公路洪灾防灾减灾、保障公路交通生命线有序运行具有重要实际意义。

1 公路洪灾孕灾指标体系

1.1 洪灾孕灾环境因子

笔者在分析孕灾环境因子[9]和对实地情况进行调研的基础上,结合贵州省公路洪水灾害孕灾环境现状以及相关历史统计资料,选取公路沿线地形地貌(x1)、降雨量(x2)、河网密度(x3)、地层岩性(x4)、地质灾害发育状况(x5)、植被覆盖率(x6)、人口密度(x7)等7个孕灾因子作为贵州省公路洪灾孕灾环境分区的评价指标。

1.1.1 地形地貌

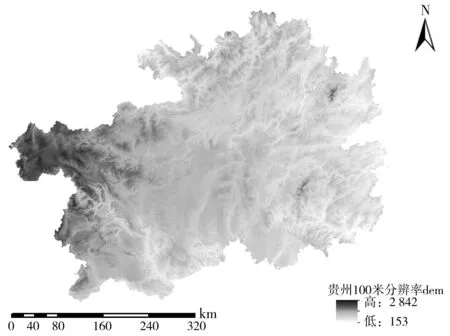

地形地貌是公路洪灾得以发生最主要的下垫面因素,在降雨因素一定的条件下,地形地貌因素直接影响公路洪水灾害的规模[10]。贵州省位于我国西南地区,全省以高原、山地地貌为主,境内山地、高原面积占总面积的87%,山地地貌多由岩溶作用、流水侵蚀以及皱褶断裂形成;全省平均海拔约为1 100 m,地势西高东低(图1),山脉众多,尤其是境内中、西部地区,地形起伏大,河流侵蚀、切割作用明显;省内大部分公路依山而建、沿河而行,从而导致公路洪水灾害、崩滑流等地质灾害频发。

笔者根据地形地貌对公路洪灾的影响,将贵州省地形条件划分为山地、大型丘陵、小型丘陵和平原等4个等级,并结合各区县海拔高度数据进行量化赋值。

图1 贵州100 m分辨率DEM图Fig. 1 DEM map with 100 m resolution for Guizhou province

1.1.2 降雨量

贵州全省大部分区域气候温和,属亚热带高原季风性湿润气候,四季分明。受大气环流条件影响,研究区气候条件不稳定,复杂多变,区域降雨量不均。在空间位置上,降雨量东多西少,南多北少;在时间分布上,下半年雨量多、强度大,全年降雨日高达160天。据贵州省统计年鉴统计显示,全省年均降雨量常年保持在900~1 600 mm,导致因强降水引起的公路次生灾害易发、多发。据不完全统计,2008—2016年期间,贵州省因强降雨诱发的公路洪水灾害有282起,其中公路滑坡39起,路面开裂77起,路基沉降88起,小桥涵淹没41起,公路边坡防护工程冲毁23起,其他14起[11-13]。

1.1.3 河网密度

河网密度越大,沿河湖的公路、桥梁遭受洪水灾害的风险越高。贵州省河网密度高[14],河流处于珠江与长江两大流域上游的交错地带,有69个县级行政区位于长江防护林保护区内。受地势条件影响,河流从西部高原和中部山地、丘陵地带分流至南部、东部和北部 3 个方向。苗岭作为两大流域的一级分水岭,以北为长江流域,包括赤水河、乌江、清水江、洪州河、潕阳河、锦江、松桃河、松坎河、牛栏江与洛泽河等 10 余条主要江、河,省内部分长江流域面积达 128 783 km2,占全省面积的73%;以南为珠江流域,包含南盘江、北盘江、红水河、都柳江与打狗河等5条主要江、河,省内部分珠江流域面积达64 464 km2,占全省总面积的36.59%(表1)。

表1 2015年贵州省两大流域特征 Table 1 Characteristics for two drainage basins in Guizhou, 2015

1.1.4 地层岩性

贵州省地层发育成熟且复杂多变,从早期中元古宇构造到晚期的第四系地层均有发育,其厚度高达30 000 m。其中,中上元古界主要地层为碎屑、火山岩变质地层,古生代至中生代以海相碳酸盐地层为主,晚三叠世晚期及以后形成陆相碎屑地层。综合而言,全省地层主要为沉积岩,其中碳酸盐岩发育最为成熟[15]。全省地层由老至新包括中、上元古界,为变质火山沉积岩,位于梵净山区和九万大山地区,厚度从3 000 ~ 9 500 m不等;下古生界,以碳酸盐岩和碎屑岩为主,主要分布于黔东南和贵州北部,厚度超过3 000 m;上古生界,以碳酸盐岩和碎屑岩沉积为主,主要分布于黔南、黔西南地区;中-新生界,该地层大多为陆相碎屑地层,岩性复杂、厚薄差异大。全省碳酸盐岩所占面积最广,幅员面积占比高达62%,形成了贵州独特的喀斯特地貌。在水蚀和溶蚀的作用下,节理、裂缝发育,导致地表破裂,从而推动了公路洪灾孕灾的发育。

1.1.5 地质灾害发育状况

贵州省主要地质灾害包括危岩崩塌、山体滑坡、坡面泥石流、地震,及它们所产生的次生灾害,同时还有以碳酸盐岩溶解和沉淀作用、流水侵蚀和沉积作用为主的岩溶地质灾害等。

据调查,贵州省主要的公路地灾发育有公路沿线山体滑坡、坡面泥石流、山体崩塌以及衍生的路面沉陷、路基坍塌、边坡失稳等[16-18],据统计数据显示,2015年贵州省共发生各类地质灾害163起,其中滑坡123起,崩塌31起,泥石流2起,地面塌陷4起,地裂缝3起[14]。地质灾害发育越成熟,公路洪灾形成的条件就越充足。

1.1.6 植被覆盖率

贵州省植被覆盖丰厚,组成类型多样。在空间分布上,由西向东呈现出逐段过渡的特性,有亚热带植被常绿阔叶林、近热带山地季雨林、暖性同地针叶林以及寒温性高山针叶林等。对于公路沿线的植被发育而言,其覆盖率越高,越能保证土壤的通透性,从而减少雨水对土壤的入侵量、延缓汇流量,达到降低山地洪水形成的效果[19]。因此,应提高公路沿线的植被覆盖率,加大保护道路交通沿线的生态环境。

1.1.7 人口密度

人口总量的增大导致交通道路沿线人类活动不断扩大。人类活动对沿线公路的影响主要体现在削弱沿线公路植被覆盖、破坏边坡稳定性方面,造成路面沉降、路基变形与破坏等。通常来说,道路交通沿线人口数量的多少直接影响公路地质灾害的强弱。因此在对贵州省公路沿线人口数量统计资料进行分析时,采用人口密度来反映公路沿线的人类活动。考虑到人口密度分布不均及研究区地域广阔,笔者结合贵州省的具体情况将人口密度划分为极高敏感、高敏感、中等敏感和低敏感等4个等级。

1.2 评价指标量化与聚类

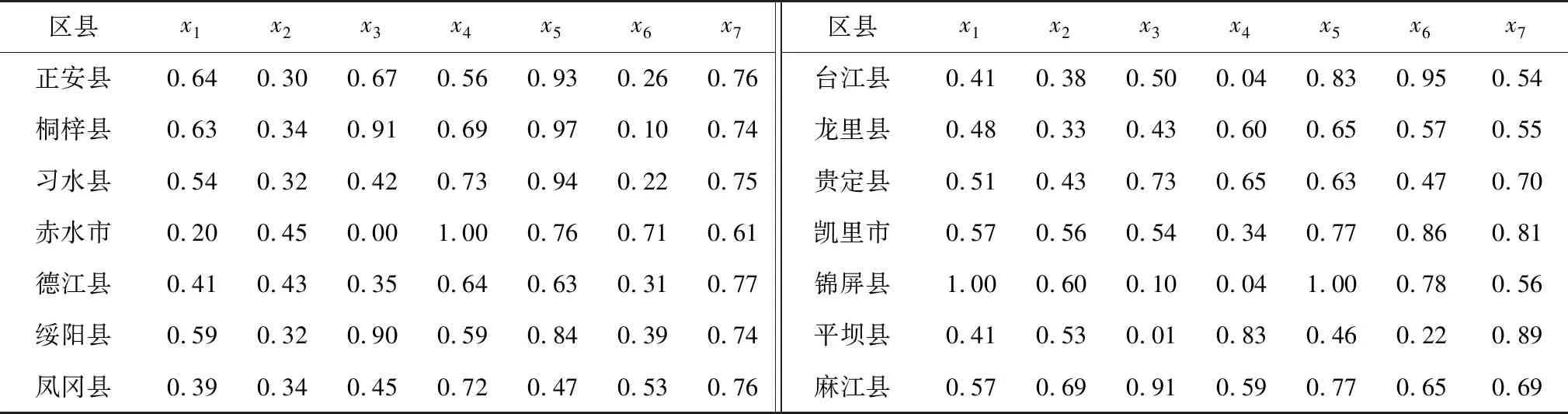

基于对贵州省7个公路洪灾孕灾环境因子[20,21]的分析,根据贵州省公路洪灾特点,结合贵州省统计年鉴、贵州省民政厅及减灾办公布的灾害信息,笔者以贵州省88个县、区行政单元为评价对象,建立了分级赋值量化标准(表2),并对评价指标进行无量纲化处理(表3列出了部分县、区行政单元无量纲化处理后的数据),同时采用灰色聚类分析法[22, 23]对贵州省公路洪灾孕灾环境进行评价和分区。

表2 孕灾环境指标等级划分与赋值 Table 2 Grading and valuation for disaster-inducing environment indexes

表3 无量纲化处理后的评价指标 Table 3 Evaluation indexes value after dimensionless treatment

设贵州省88个县、区行政单元为聚类对象i,i=I,II,…,N(N=88);选取公路沿线地形地貌、降雨量、河网密度、地层岩性、地质灾害发育状况、植被覆盖率、人口密度等7个孕灾因子为聚类指标j,j=1*,2*,…,n*(n*=7*);把贵州省公路洪水灾害孕灾因子划分为极高敏感、 高敏感、中等敏感、低敏感等4个等级,即聚类等级k=1,2,…,m(m=4)。具体计算步骤如下:

1)给出第i个聚类对象第j种聚类指标的白化值dij。

2)确定灰类白化函数fjk(dij) 的 3 类解法。

第1类——对于孕灾指标j,求解其白化函数为fj1(dij),即:

(1)

第2类——对于孕灾指标j,求解其白化函数为fj2(dij),即:

(2)

第3类——对于孕灾指标j,求解其白化函数为fj3(dij),即:

(3)

3)求标定聚类权rjk。从式(1)~式(3)可以看出,对于fjk(s),有特定的λjk(2),因此可得:

T:{fjk(s)}→{λjk(2)}

(4)

式中:{fjk(s)}为fjk(s)的全部;{λjk(2)}为λjk(2)的全部。

从而可得标准权,即:

(5)

4)计算实际权。求解聚类系数σik:

(6)

同时构建聚类向量σ(i):

σ(i)={σi1,σi2,…,σi4}

(7)

5)对因子进行等级归类,在式(7)中求最大元素,σjk′,即:

σjk′=maxkσjk

(8)

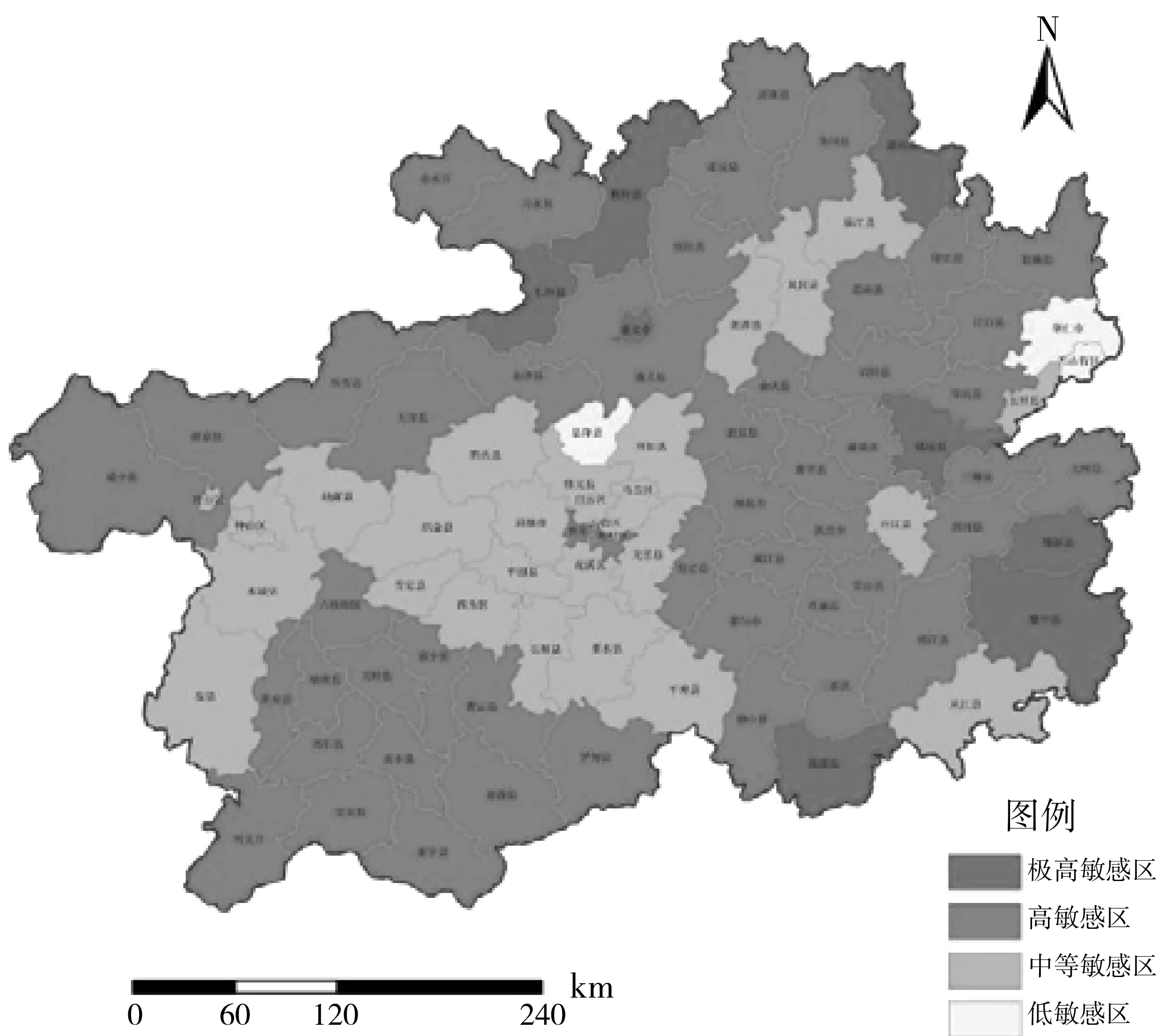

6)根据σjk′的最大值得出贵州各个县对应的等级,等级划分结果见图2。

图2 公路洪灾孕灾环境分区Fig. 2 Disaster-inducing environment zoning of highway flood

2 分 析

根据孕灾环境分区标准,结合灰色聚类分析法,对孕灾因子进行计算,得到贵州省县域公路洪灾孕灾环境分区具体情况,其中:极高敏感区共有8个县区,占比9.09%;高敏感区共有51个县区,占比57.95%;中等敏感区共有26个县区,占比29.55%;低敏感区共有3个县区,占比3.41%。结果表明,贵州省公路洪灾孕灾环境主要处于中、高敏感区,其合计所占区县数量比例高达87.50%。可见,贵州省公路洪灾孕灾环境十分成熟,建议相关部门应加大对相应区、县公路洪灾防灾减灾工作的投入。

3 结 语

以贵州省88个县区、行政单元为研究对象,系统分析了公路洪灾地形地貌、降雨量、河网密度、地层岩性、地质灾害发育状况、植被覆盖率、人口密度等7个孕灾因子,并建立公路洪灾孕灾环境敏感性评价指标体系。

结合相关统计资料,以建立的评价指标体系为基础,对贵州省88个县、区行政单元的孕灾因子进行无量纲化处理,结合孕灾环境的分级与赋值情况,运用灰色聚类分析法对相应指标进行计算,得到了贵州省各县、区行政单元公路洪灾孕灾因子的等级划分。

研究结果显示:贵州省各县、区公路洪灾孕灾环境主要以高敏感和中等敏感为主,所占区县数量比例高达87.50%。研究成果可为政府、相关部门及科研人员提供公路洪水灾害孕灾环境的等级划分依据,为研究区公路洪灾防灾减灾工作提供理论支撑。