安德烈斯·沃特海姆:对话幽灵

2019-04-18阿拉斯戴尔·福斯特

阿拉斯戴尔·福斯特

藝术博物馆是陌生人聚会的地方,也是一个奇妙而神秘的地方。当我们跨过这些公共机构的门槛时,便进入了艺术的时空隧道,目睹着每一位艺术家的所见。事实上,我们不只透过他们的视野观看艺术品本身,还分享着他们对世界的看法,并与早已过世的艺术家们交流智慧、情感和创造力。当然,我们在艺术品中看到的世界并非它原本的样子,而是某个人意识中的世界,这也使我们对艺术有一种近乎神秘的亲近感。

视觉感知和人类想象力之间的复杂对话,是一台相机就能搞定的吗?安德烈斯·沃特海姆(AndresWertheim)追求的似乎是一项不可能完成的任务,他所做的工作似乎已远超摄影与生俱来的文字功能。

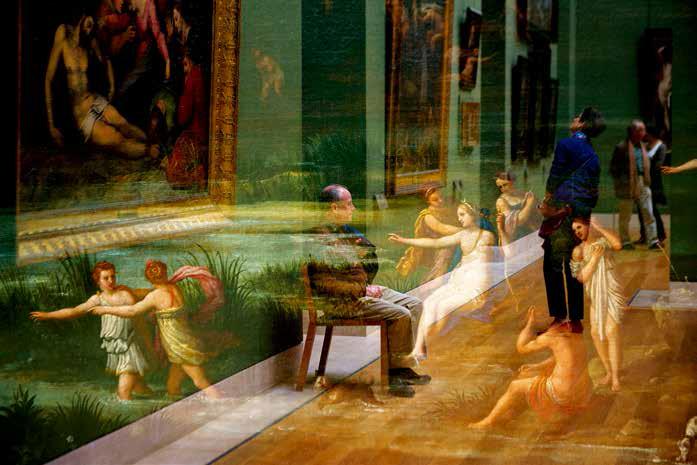

事实上,安德烈斯·沃特海姆的拍摄方式很简单,即将相机对准博物馆的不同主题进行多重曝光;绘画也一样,简单地将颜料涂在表面。也就是说,艺术的精髓并不在于创作的机械事实,而在于拍摄技巧和结果之间的无限微妙联系。在他的镜头下,一幅画在另一幅画中纠缠着另外一幅画,艺术品和博物馆参观者被吸引到一个新的创作维度,生活在一个现实的而又充满想象的世界里。

安德烈斯·沃特海姆的照片让我们对博物馆有了新的认识,它似乎是一个幽灵出没的地方。与时间较量是人类必死的命运,而幽灵恰恰相反,它们一直萦绕着我们,当我们不在了的时候依然鲜活。我们的想象力给了它们在画廊里交谈的机会,因此,在短暂的存在中,也许我们才是博物馆里真正的幽灵。

安德烈斯·沃特海姆于1962年出生在阿根廷的布宜诺斯艾利斯。他跟随德国魏玛包豪斯大学著名导师奥拉西奥·科波拉(Horacio Coppola)学习摄影,随后周游世界,为多种报刊拍摄人物和事件。他的作品曾在美洲、欧洲和亚洲广泛展出,其作品被阿根廷、比利时、巴西、加拿大、德国、俄罗斯和美国著名的公共机构和私人收藏。2018年,他出版了《博物馆的幽灵》(TheMuseums Ghosts)一书。

与安德烈斯·沃特海姆(Andr6s Wenheim)对谈

你是什么时候开始拍照的?

安德烈斯·沃特海姆:13岁时,我有了一台相机,但那时只是随便玩玩,直到21岁时,我买了第一台属于自己的单反相机,真正开始通过镜头探索视觉世界。当时,我住在布宜诺斯艾利斯,在那里,我遇到了阿根廷摄影大师之一的奥拉西奥·科波拉。那时他已经80多岁了,幸运的是,他愿意教我拍照,并鼓励我培养自己看待事物的方式。

《博物馆的幽灵》系列深受公众喜爱,是什么激发你在博物馆里使用多重曝光的方式拍摄的?(图01~09)

安德烈斯·沃特海姆:从童年开始,我就迷恋于博物馆的参观者和展出的艺术品之间的微妙联系。在阿姆斯特丹国立博物馆(Amsterdams Rijksmuseum)参观时,我有了拍摄这个项目的想法。这种灵感并非像晴天霹雳一样突然出现,而是我记忆中的结晶。在我之前的作品《共生》(Symbiosis)中,我也用双重曝光的方式拍了很多照片。

另外,还有一种似曾相识的感觉激发着我去创作。小时候,我在西班牙托莱多的圣多美教堂看过文艺复兴艺术家埃尔·格列柯(EI Greco,1541~1614)的画作《奥尔加斯伯爵的葬礼》(the Burial of the Count ofOrgaz)。他的作品带有一种戏剧性和表现主义风格,我仍记得画中憔悴的人的眼睛似乎在房间里跟着我转。

在阿姆斯特丹国立博物馆,我曾看到一群人站在伦勃朗的名画《守夜人》(Night Watch)前,每个人都盯着这幅画,却没人关注同一房间里挂着的另一幅巨型画作。我感觉,房间内其他作品中的人物似乎俯视场景,对自己的被“忽视”表示不满。因此,我决定用二次曝光的方式拍摄这幅失宠的画作和那些无视该画的参观者,使二者产生交集。当我看到最终的照片时,喜悦感由心而发,当然,画面中展现的不同层次也令人着迷,我决定继续以这种方式创作,因此便从这个系列开始了。

可以描述—下這些图像的创作过程吗?它们看似使用了PS后期处理,但并非如此,对吗?

安德烈斯·沃特海姆:是的,这些影像并不是通过PS得到的。所有照片都是在博物馆采用双重曝光的方式拍摄的,两次曝光在同一帧胶片上进行,两个画面在同一场景中拍摄,有时先曝光艺术品,有时先曝光博物馆爱好者,先后次序不同,得到的画面也不同,但这并不重要,重要的是两者的间隔时间必须足够短。

在后期处理中,我可能会调整图片的颜色和色调,有时进行少量裁剪,但不会改变图像的内容。

通过这种拍摄方式将图片重叠在一起,你想发现什么不一样的东西?

安德烈斯·沃特海姆:进入博物馆之前,我并未研究特定的艺术品或要拍摄的人物;在博物馆穿梭时,我总是以平常心寻找能吸引我注意的地方,我喜欢在参观中发现惊喜,并时刻保持警惕,以防惊喜的瞬间很快消失。

拍摄是一个完全随机的过程,还是你懂得控制它?

安德烈斯·沃特海姆:可用的光照条件总在变化,这是一个很大的挑战。因此,一方面我必须根据具体情况即兴发挥,另一方面必须精确地计算曝光量。能在一定程度上控制的只有浅色物体在深色背景下的相对透明度,这可为填充空白区域提供丰富的细节。

比如2014年拍摄的《慕尼黑2号》(Munich 2)(图07)。刚开始,我只拍摄了一幅画的一小部分,以便将龙和僧人的脚分开,因此我集中精力摆出龙嘴的姿势,好像它在吞食那个坐着的男孩。就在我松开快门的瞬间,一个男人走进了相框,我几乎没有注意到他,但当我看到最后的图像时,反而很惊喜,因为他腿的位置似乎与僧人的赤脚相匹配。这种巧合是偶然产生的,却放大了这个系列的“幽灵”特质。

我很享受整个创作过程,但也会不停地想象图像最终的样子。我把注意力集中在创造一种戏剧性效果上,但有时我的想法似乎过于异想天开,不过,我也在创造一种对更广泛社会的视觉批评。

可以举个例子吗?

安德烈斯·沃特海姆:在《维也纳5号》(Vienna#5)这张照片中(图08),画中的裸体女性似乎试图与参观中的女性簇拥在一起观赏另一幅画。有趣的是,照片中为数不多的男人都聚集在照片的右后角落,而他们身边是照片中唯一一幅男性画像。

博物馆是个公众场所,必须得到许可才能在这些著名的地方拍照吗?

安德烈斯-沃特海姆:是的,在拍照之前,我得到了每一个博物馆的许可。

他们是如何回应你的要求的?

安德烈斯·沃特海姆:我的拍摄理念与我举办展览的博物馆馆长产生了共鸣。在阿根廷罗萨里奥的卡斯塔尼诺美术博物馆(Castagnino Fine Arts Museum inRosario),员工们被邀请写下他们独自在博物馆时不可思议的或神奇的个人经历。这些“幽灵轶事”与展览陈列在同一个房间里,以便参观者阅读它们。

你是否发现某些图像与某个博物馆有特定的共鸣?

安德烈斯·沃特海姆:《布宜诺斯艾利斯3号》(Buenos Aires no.3)这张图片(图09)是我在布宜诺斯艾利斯卢简河畔的Tigre艺术博物馆(Museo deArte Tigre,MAT)拍摄的。这幅画的作者是阿根廷艺术家贝尼托·昆奎拉·马丁(Benito Quinquela Martin,1890~1977),他经常在这条河上画轮船和工人。在我的照片中,我把这幅画和一群中学生融合在一起,他们正走过同一个房间。

这家博物馆的经营者很喜欢这幅画,并买下它作为该博物馆的永久收藏,他们还订购了限量版的《博物馆的幽灵》图书在馆内出售。目前,这张照片和贝尼托·昆奎拉·马丁的画并排挂在我创作这幅画的房间里。现在来参观的人可以和我照片里的青少年“互动”了……它创造了一个跨越时间和事件的有趣“循环”。

与人类视觉感知相比,你认为这些图片对摄影有什么意义?

安德烈斯·沃特海姆:摄影是为了以最忠实的方式表现现实,但也给我们提供了有趣的技术可能性,让我们把看似隐藏的东西带到现实生活中。当然,这些图片也向参观者提出了问题,“当我们随意参观的时候,看到了什么?当我们认为自己用心看的时候,错过了什么?”

让我们讨论一些你的早期作品,它们和《博物馆的幽灵》有相似之处,但更具雕塑感和迷幻感,即《你的另一个自己》(Your Other Self)系列,这个系列是怎么开始?(图10~14)

安德烈斯·沃特海姆:多年来,我为报纸杂志记录远方的人物和事件,偶尔会回到阿根廷,与那些渴望看到这些照片的朋友见面。我们用投影仪播放幻灯片。有时,会有人在投影仪和我们用作屏幕的墙壁之间走动,我很喜欢投影图像与他们身体融合的方式。

受这种方式的启发,多年后,我将图像投射到模特的脸上和身上,创作了这个系列。

这些图像的创作方式与博物馆里的一样吗?

安德烈斯-沃特海姆:不一样,这些影像是将我本身已有的图片投射到模特的脸上或身上,用单次曝光的方式拍摄。

这些图片中的“另一个自我”是谁?

安德烈斯-沃特海姆:它可能是另一个我自己,也可能是照片中那个人的“另一个自我”,甚至是参观者的“另一个自己”。

这些图片的色彩非常生动,是有原因的吗?你是否将所选择的颜色与在图像中“穿衣”的人联系起来了?

安德烈斯·沃特海姆:我并没有太多地关注颜色。对我来说,照片上的形状与每个人更相关,比如图10,我把在菲律宾拍摄的一张照片投影到一个男人的脸上,而这张照片是一辆吉普车(一种在菲律宾随处可见的特殊涂色巴士)的正面,它与模特的脸混合在一起,给人一种舞会伪装服的感觉。现在,他看起来就像那些带着面具的墨西哥摔跤手。

也就是说你循环利用了最初拍摄的照片,现在它们成了你艺术创造的一部分?

安德烈斯·沃特海姆:多年来,我总是从编辑的角度拍照片,从新的角度发现问题。通过投影的方式使照片叠加,得到的图像比单个图像更富内涵。从某种意义上说,这些图片变成了“有所指”的图像,具有新的意义。比如图11,一名满脸胡须的土库曼斯坦男子正面照被投影到另一名男子的侧面,两人的一只眼睛不约而同地创造出一种不可思议的多重视角。这张图片类似于巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)和马克·夏卡尔(MarcChagall)等艺术家创作的立体派画作。

公众如何解读这些图片?

安德烈斯·沃特海姆:有些图片会使观者产生共鸣,许多参观者告诉我,他们看到的似乎是对人类进化的一种批判。有一副男子身上投着机械装置的照片,也许他已变成一个“机器人”(图13)。另一张图片显示,一个人完全被电缆捆绑着,这两张图片的结合具有一定讽刺意味,它向人类揭示计算机正使人与人之间的交流变少,感情变淡(图14)。

你的图片有明确的象征性信息吗?

安德烈斯·沃特海姆:我认为,无论你打算怎么拍,摄影本身具有神秘感。这也使我想到了一個更有哲理的问题,我是否必须知道我做出的每一个形象的“意义”?或者,我创造的视觉符号是否能使他人明白和接受?

有时,我会有明确的视觉线索,比如在女人和树这张图片中(图12),树干似乎支撑着女人的头部,从树上也可以清晰看出这是秋天的景色。从这一点来说,我的作品似乎包含一种隐喻,因为那刚好是我妻子50岁时的照片。

创作这些图片的过程中,你有什么感悟?

安德烈斯·沃特海姆:我认为,作为参观者应该更多地使自己沉浸在体验中,在图片之间的丰富联系和意外发现中体验艺术家创造的喜悦,而不是将注意力放在揣摩作者的意图上。因为思考太多,你便不会有梦。