福州鼓山古道景观保护、修复和恢复设计初探

2019-04-16欧耀

欧 耀

(福州市规划设计研究院 福建福州 350001)

0 引言

福州鼓山古道始建于南宋绍定六年(1233年),至今已近八百年,古道起于廨院,止于涌泉寺,全程3.5km,约有2300余级石阶。古道自古即有“七里七亭”之说,即沿线建有闽山第一亭、仰止亭、观瀑亭、乘云亭、半山亭、茶亭和更衣亭共7座跨古道的古亭廊;古道旁古木参天、苍翠挺拔,沿途巉岩隐显起伏、幽谷云蒸霞蔚,历代骚人雅士依崖凿石,留下累累题刻,书法艺术和山林崖壁融合,自然与人文景观相得益彰,具有极高的游赏价值[1]。

然而,现状古道沿线石灯屡遭人为损害,功能性和景观性较差;休憩平台、防腐木栏杆和地面铺装已然朽化,存在安全隐患;绿化植被病虫害严重,出现斑秃和露土现象。古道保护迫在眉睫,亟需系统性的景观修复和恢复。

1 鼓山古道景观资源现状

鼓山古道历史文化悠久、底蕴深厚,但沿线登山步道、古亭廊、休憩平台和景观节点的做法细节有所欠缺,缺少画意悠远之感,画面感缺失。

古道沿线山色葱茏,沿线两侧分布有大量高大树木和大面积原生林地,但沿古道两侧低层灌木、地被长势不佳和人为活动的影响,局部区域出现斑秃和露土现象,缺少芳华浸润之感,环境感有所欠缺。

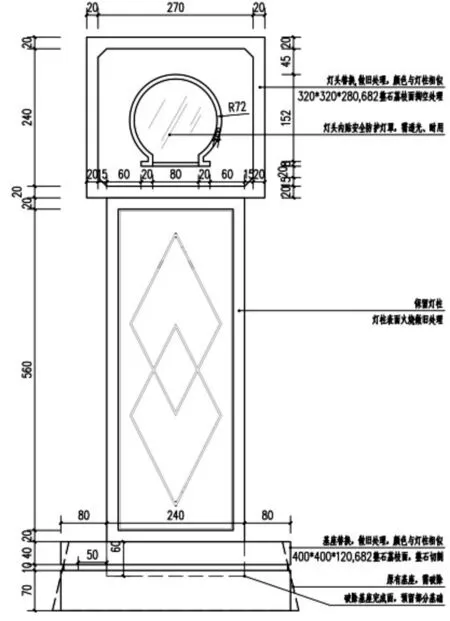

古道气度恢弘、蔚为大观,但沿线古道石灯受损严重,服务设施缺乏系统性的配置,无法满足游客观景游赏需求,缺乏细致入微之感,体验感欠缺。

2 设计理念与思路

2.1 理念

鼓山古道景观保护、修复和恢复强调“深挖气韵、修旧如旧、以人为本”三大理念。尊重历史文化脉络,尊重和顺应自然山水肌理,充分利用现状地形地貌、山林植被等自然生态环境[2];古亭廊修缮和登山步道修复均应做到修旧如旧;突出以人为本,完善管理服务设施、游憩设施、标识系统和应急救助系统等相关配套设施,为游客提供舒适宜人的游赏环境。

2.2 思路

鼓山古道景观保护、修复和恢复应注重于古味、禅味和人情味三大方面,合力打造“古道清幽、题刻俊逸、天风海涛”的惊艳古道[3]。即以恢复古道古味为前提,恢复古道原真性和历史感;以恢复古道禅味为着力点,提升古道景观画面感和精细感;注重古道人情味的融入,让游客感受舒适性和便捷性。

3 景观保护、修复和恢复措施

3.1 登山步道修复

登山步道的修复强调老材料、老工艺和老味道。目前,登山步道台阶石材出现缺漏、缺损、塌陷、松动及起翘现象,可采取回填垫层的处理方法,使之重新卧牢,并打磨处理破损边角;对明显破坏古朴风貌的人工材料面层进行破除和替换,更改为自然山石材料,并对外露面进行处理,使其融入周边自然生态环境[4];沿线工艺较好假山塑石建议保留,并修补缺漏部分,工艺较差的假山塑石应替换为真实山石景观;原有水泥仿木挡土条和绿化边界用材亦应替换为自然块石。

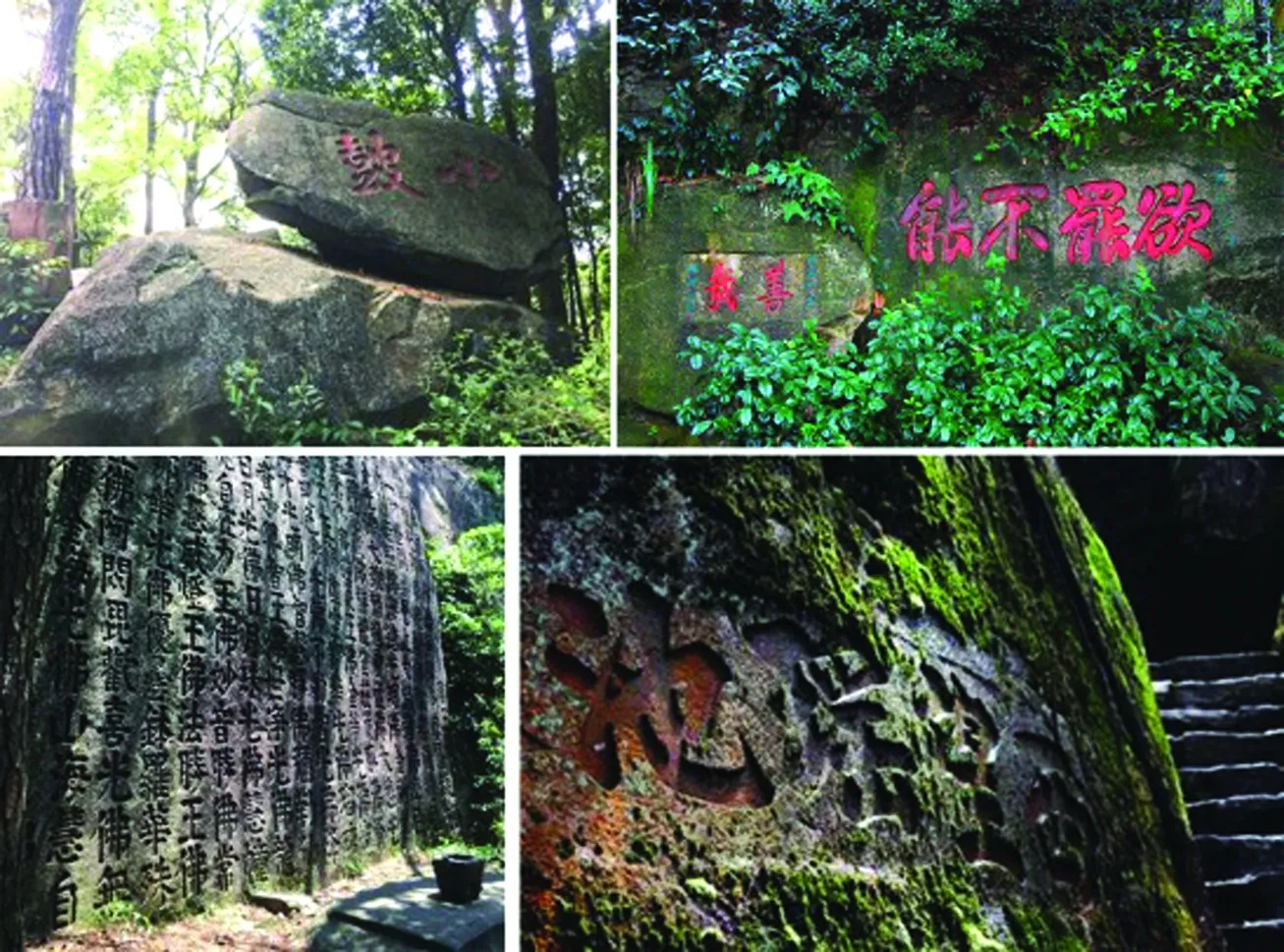

图1 古道摩崖石刻实景

3.2 摩崖石刻保护

据记载,鼓山古道摩崖石刻151段,十八景摩崖石刻84段,书体楷、篆、隶、行、草兼备,体裁诗词、对联、题偈、题名、榜书等文采纷呈,如图1所示。根据现场调查与研究发现,古道摩崖石刻病害以环境地质病害为主,病害主要影响因素类型有渗水病害、温湿度的影响、风化病害、裂隙及危岩病害、环境污染、危岩、生物破坏和人为破坏等。

古道沿线摩崖石刻应严格按照《中华人民共和国文物保护法》相关规定要求,以日常保养预防措施为主,辅以保护清理、现状维护、局部加固、防渗处理、增加防护设施等保护措施。注重摩崖石刻日常保养预防措施,对有隐患的部分实行连续监测,记录存档,及时发现外力侵害、损伤[5]。

对外力侵害、损伤严重的摩崖石刻可采取防护加固措施,主要通过周边植被清理、设置挡水檐和排水沟、摩崖石刻表面清洗、风化渗透加固、裂缝修复加固、小裂隙灌浆、防风化保护、抗藻保护、石刻显字保护措施等。由于防护加固措施是保护工程中对原物干预最多的工程措施,在实施该措施之前,均应该采取小面积实验、监测,确保对摩崖石刻无损害影响后方可实施。

3.3 古亭廊修缮

鼓山古道自古有“七里七亭”之说,即沿线建有闽山第一亭、仰止亭、观瀑亭、乘云亭、半山亭、茶亭和更衣亭共7座跨古道的古亭廊。在深挖史料的基础上,对现有古亭廊进行实测及电子归档。对原有已废弃的亭廊宜原址重建,力求还原史料记载的亭廊风貌(仰止亭、茶亭、松关亭等)。

古亭廊修缮过程中,应保持原有古建形制,包括原有建筑平面布局、造型、法式特征、工艺技术和艺术风格等,最大限度地保存现有古建筑的历史面貌,尽可能多地保留和真实反映建筑历史信息。保持原有建筑材料和建筑结构,建议清除、更换与福州当地特色风貌不协调的古建构件部分或附属设施,修缮、清洗及更新老旧破损构件,保证外形美观,并通过科学合理的技术手段,解决木构件损坏变形造成的隐患和危害,有效保护建筑主体结构安全。

3.4 水涧修复

古道水涧是涧不是沟,雨天也是一景。现状古道沿线灯具多放置于水涧之中,管缆亦沿水涧掩藏处理,水泥覆面严重破坏古道景观风貌,且存在用电安全隐患问题。建议结合古道灯具景观改造,依据“隐于山林、因地制宜”的原则重新敷设电力电信管缆,做到“见灯不见线、见光不见缆”,以恢复古道水涧自然景观风貌特征;对已遭破坏的水涧,可根据自然水涧的自由弯曲、跌落形态,采用块石、黏土、石灰砂浆等传统做法进行景观修复,如图2所示。

图2 古道水涧修复效果图

3.5 绿化植被修复

鼓山风景名胜区,地处古热带植物区向东亚植物区的过渡地带,植物区系地理成分复杂,拥有丰富的植物景观资源。但由于鼓山古道沿线人为活动干扰影响,沿线地带性植被破坏较为严重,原生性季风常绿阔叶林已不复存在,多以次生性的暖性针叶林、针阔混交林及灌草丛所取代。鼓山古道沿线植被虽终年常绿,但季相不明显,物种多样性丰富度有限,结构简单,林相单一,生态效益和景观效益不足。枫香、野漆、苦楝、木蜡树、山乌桕、樟叶槭、鸡爪槭等多零星散生于植被群落中,未达到纯林效果,秋色景观上缺乏视觉效果与景观感染力。除采取封育手段之外,建议部分区域可通过纯林疏伐、补植等林相改造措施,补植香樟、木荷、枫香、竹柏、山杜英、青冈栎等地带性阔叶树种、乡土树种,促进森林植被的进展演替;在古道景观节点区段补植景观价值高的秋色叶树种或观果、观花类树种,丰富季相景观,加快恢复和更新鼓山古道沿线森林景观[6]。通过全面排查,清理枯死疫木,通过挂诱捕器、灭虫灯,喷施防治天牛、柳杉毛虫药剂,配合药物、生物防治等一系列措施,杜绝和防治沿线病虫害疫情。

在古道两侧斑秃露土区域、林窗空间和重要景观节点,可采用不同规格的台湾相思、木荷、福建山樱花、无患子、红千层、银杏、枫香等乔木,法国冬青、杨梅、海桐、竹柏、红花油茶、桃金娘、巴西野牡丹、山杜鹃等耐半荫中木,以及山菅兰、弓果黍、百喜草、麦冬、络石、爬山虎、常春藤等耐荫地被、爬藤,形成自然组团种植形式;古道路基块石间隙和路侧山石之间,可种植原生品种毛蕨与苔草、肾蕨等。同时,建议古道两侧铺设雾森系统,保证荫生植物的生长,如图3所示。

据《鼓山志-艺文》记载:去闽垣五十里,有山曰鼓山,……才过五里亭,苍林荟蔚,香草缤纷,数树桃花,娇憨可掬。可知鼓山古道沿线曾大量种植有松、梅、桃、樱、桂等树种,素有“千红斗艳”之景。古道绿化景观修复应注重与历史记载、文化典故相契合,如观音亭(茶亭遗址)周边可遍植茶树、茶花、梅花等;桃岩洞口可遍植桃树、福建山樱花等;万松湾可片植油杉、杜松、金钱松、黑松等松科、杉科类植物,恢复万松湾“松风如涛”历史景观形象。

图3 路侧绿化种植效果图

3.6 服务系统配套

古道沿线服务系统,包括夜景照明系统、智慧游览系统、服务设施系统和标识标牌系统等,各系统外观造型应自然古朴,力求与古道环境相融合[7]。夜景照度宜暗不宜亮,灯具造型宜古朴、简洁,色彩宜单色、暖光如图4所示;统筹建设古道智慧游览系统,包括视频监控、人流监控、景观资源管理、生态环境数据采集、应急处置、游客服务和互动体验设施等,实现景区智慧平台统筹运营管理的现代管理模式;服务设施系统以半山亭服务部、十八景服务部为依托,统筹安排观景、售卖、环卫、解说、安全管理和环境监测等功能;标识标牌系统包括综合导览类、导向类、景点介绍类、位置类、警示禁制类、商业类、停车场类和其他标识,标识标牌材质以自然石材和木质材料为主,融入鼓山历史文化元素。

图4 古道石灯修复设计

4 结语

鼓山古道沿线古木参天、题刻累累,自然景观与人文景观兼具,是鼓山风景名胜区重要的景观资源宝库,也是福建省古道系统最为璀璨的明珠。依托鼓山风景名胜区翔实的基础资料,在古道历史文化内涵再发掘和景观资源保护的基础上,对登山步道、摩崖石刻、古亭廊、水涧、绿化植被和服务设施等6个方面提出具有针对性、切实可行的景观保护、修复和恢复措施,旨在复原鼓山古道历史景观形象,激发鼓山古道重焕新生。