同步碎石集料粒径与沥青混合料配伍性研究

2019-04-16王海朋张蓉张晓华何平芝

王海朋, 张蓉, 张晓华, 何平芝

(1.四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院, 四川 成都 611130; 2.四川省路面结构材料与养护工程实验室;3.交通运输部公路建养技术行业研发中心)

当前,中国高等级公路多采用半刚性基层沥青路面,半刚性基层具有板体性强、抗永久变形能力强,较适应重交通等优势。但是,半刚性基层具有干燥收缩和温度收缩大,易产生干缩裂缝和温缩裂缝等缺陷,同时,半刚性基层的抗冲刷能力也很差。在半刚性基层上设置同步碎石应力吸收层,既可以防止半刚性基层开裂向沥青面层反射,又可以防止水分渗入半刚性基层导致半刚性基层冲刷。然而,当前同步碎石应力吸收层的碎石规格选取十分随意。很多工程项目采用既有集料进行同步碎石应力吸收层的碎石撒布,由于碎石与上层沥青混合料配伍性差,导致沥青面层与同步碎石封层之间的结合较差,出现了脱层等层间问题。该文研究沥青混合料面层与同步碎石封层之间的配伍性,分析不同沥青面层混合料与两种规格碎石封层形成的试件对拉拔剪切应力的影响,同时考虑两种成型方式的影响,通过机理分析,确定推荐碎石粒径。

1 原材料及试验方法

1.1 原材料

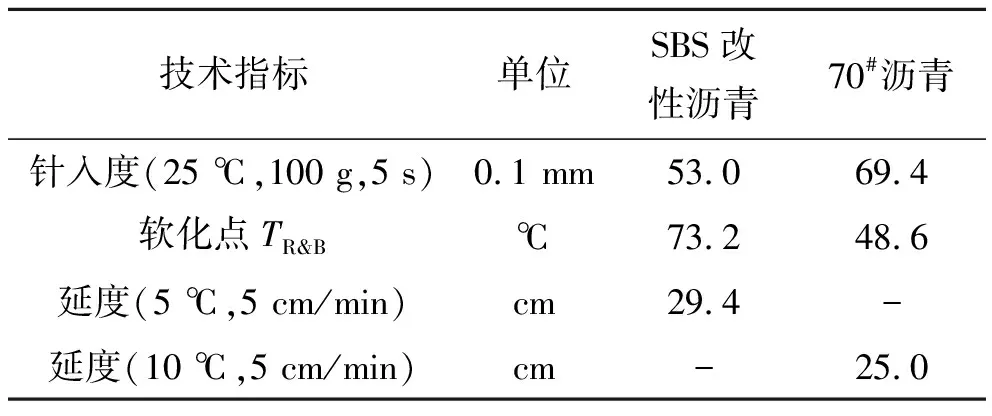

(1) 沥青。同步碎石封层采用SBS改性沥青,上层沥青混合料采用70#沥青,两种沥青的基本性质如表1所示。

表1 沥青的技术性质

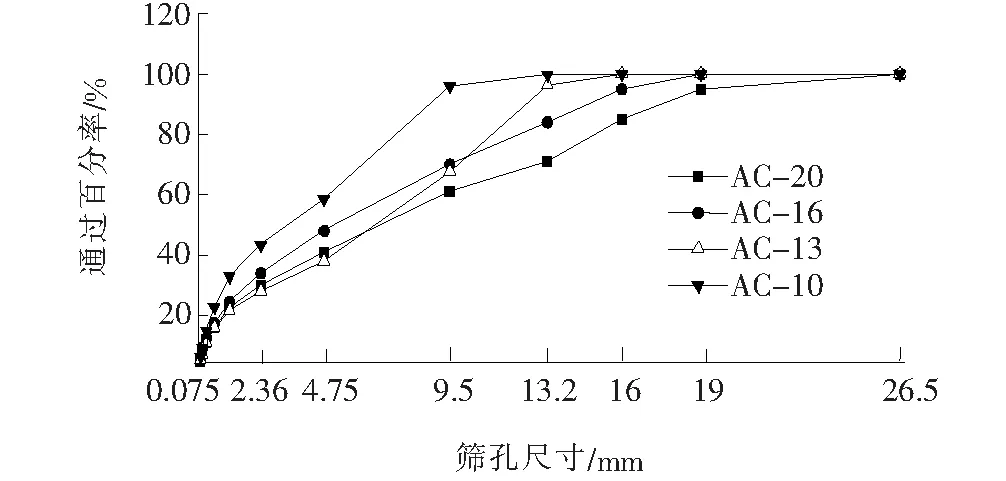

(2) 沥青混合料。沥青混合料分别采用AC-10、AC-13、AC-16和AC-20的中值,级配曲线如图1所示。油石比分别采用5.6%、5.3%、4.4%和4.2%,目标空隙率为4.0%。

图1 级配曲线

(3) 碎石。同步碎石封层撒布碎石采用卵碎石,两种规格分别为5~10 mm和10~15 mm,卵碎石的级配组成如表2所示。

表2 碎石的级配

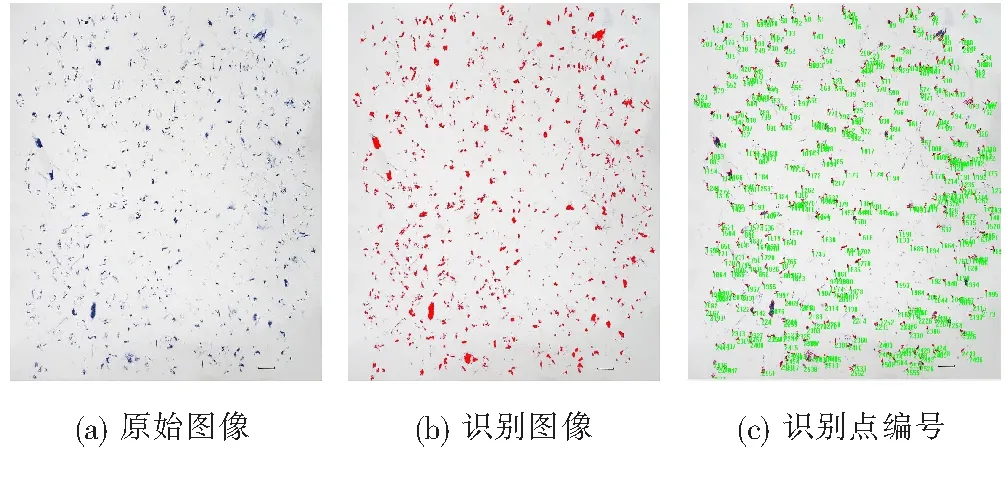

(4) 碎石撒布量标定。为了确定碎石撒布质量与覆盖率的关系,将不同质量(100、150、200、250、300 g)的碎石均匀撒布到尺寸为15 cm×15 cm的蓝色方形纸上,拍摄高清晰度的数字图像,将图像导入到Image-Pro Plus 6.0软件中,提取集料覆盖面积,与方形纸的面积比,即为覆盖率。集料的数字图像处理如图2所示。覆盖率的标定结果如图3所示。

图2 集料的数字图像处理

图3 覆盖率标定结果

1.2 试验方法

SBS改性沥青的洒布量为2.0 kg/m2,碎石的撒布量均按照覆盖率为65%控制。进行30 ℃下的拉拔和剪切试验。试件控温时间不小于4 h。试件的成型分为静压法和轮碾法两种方式,成型方法如下:

(1) 静压法成型。首先,采用截面为10 cm×10 cm、厚为5 cm的水泥混凝土块,放入到140 ℃的烘箱中预热1 h;然后,将加热的SBS改性沥青20 g均匀涂抹于水泥混凝土表面,均匀撒布碎石,5~10 mm规格的碎石撒布质量为85.6 g或10~15 mm规格的碎石撒布质量为124.7 g,用重物压按,直至冷却;最后,在其上采用静压法分别成型AC-10、AC-13、AC-16或AC-20沥青混合料层,冷却至室温。

(2) 轮碾法成型。首先,采用截面为30 cm×30 cm、厚为5 cm的水泥混凝土板,放到30 cm×30 cm×10 cm的车辙模中,置入140 ℃的烘箱中控温1 h;然后,将加热的SBS改性沥青180 g均匀涂抹于水泥混凝土板表面,均匀撒布碎石,5~10 mm规格的碎石撒布质量为770.1 g或10~15 mm规格的碎石撒布质量为1 121.9 g,用重物压按,直至冷却;接着,在其上采用轮碾法成型AC-10或AC-20沥青混合料层,冷却至室温;最后,将试件脱模,切割成尺寸近似于10 cm×10 cm×10 cm的立方体试件。

拉拔试验和剪切试验采用JC/T 975-2005《道桥用防水涂料》中50 ℃剪切强度和黏结强度试验规定的试验方法进行。其中黏结强度试验采用30 ℃的温度环境。

2 试验结果及分析

2.1 静压法试验结果

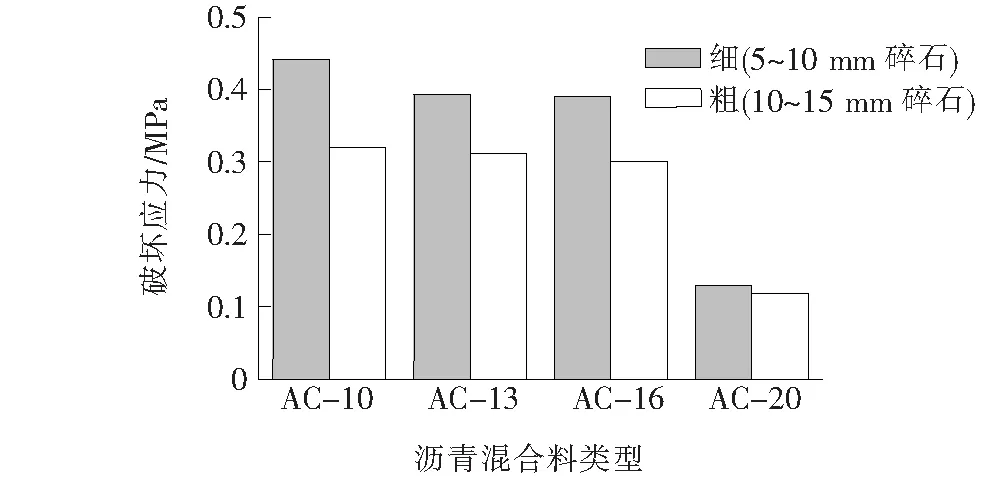

采用静压法成型的不同最大粒径上层沥青混合料与同步碎石应力吸收层结合试件的拉拔试验结果如图4所示。

图4 不同最大粒径上层混合料的拉拔试验结果

由图4可以看出:① 随着上层沥青混合料最大粒径的增大,拉拔试验的破坏应力逐渐减小,规律性显著。可见,同步碎石应力吸收层上层沥青混合料的最大粒径越大,二者结合获得的抗拉拔破坏能力越差;② 采用10~15 mm的粗规格碎石相对5~10 mm的细规格碎石的应力吸收层与上层沥青混合料结合能力较弱,当AC-20沥青混合料与10~15 mm碎石结合时,拉拔应力急剧减小。因此,最大粒径较大的沥青混合料不宜与粒径较大的同步碎石应力吸收层组合。

采用静压法成型的不同最大粒径上层沥青混合料与同步碎石应力吸收层结合试件的斜剪试验结果如图5所示。由图5可以看出:① 随着上层沥青混合料最大粒径的增大,斜剪试验的破坏应力呈现逐渐减小的趋势,上层沥青混合料的最大粒径越大与应力吸收层结合获得的抗斜剪破坏能力同样越差;② 采用10~15 mm的粗规格碎石相对5~10 mm的细规格碎石的应力吸收层与上层沥青混合料结合抵抗斜剪的能力同样较弱,AC-20沥青混合料与同步碎石应力吸收层结合获得的斜剪破坏应力最小。

图5 不同最大粒径上层混合料的斜剪试验结果

2.2 轮碾法与静压法成型试件试验结果对比分析

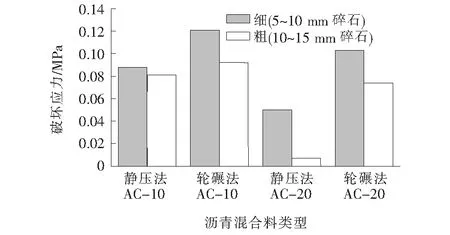

为了分析静压法试验规律的准确性,采用轮碾法成型AC-20及AC-10两种上层沥青混合料与应力吸收层结合的试件,进行对比分析,试验结果如图6、7所示。

图6 轮碾法与静压法成型拉拔试验结果对比

图7 轮碾法与静压法成型斜剪试验结果对比

由图6、7可以看出:① 在采用相同沥青混合料成型试件的情况下,轮碾法成型试件获得的拉拔和剪切破坏应力都远远高于静压法成型试验结果;② 轮碾法成型试件与静压法试验获得的试验结果规律一致,即上层混合料的最大粒径越大,与应力吸收层的结合越差。上层沥青混合料粒径较大不宜与较大粒径同步碎石应力吸收层组合。

3 机理分析

3.1 沥青混合料与同步碎石界面状态分析

为了分析不同成型方式、不同粒径上层沥青混合料以及不同规格粒径同步碎石应力吸收层下,沥青混合料与同步碎石界面状态,将所成型的10 cm×10 cm×10 cm立方体试件锯开,其剖面状态如图8所示。

图8 同步碎石封层与上下层的结合状态

由图8可以看到:图8(a)和图8(c)采用静压法成型试件,同步碎石与上层沥青混合料有一条明显的分层缝隙,而图8(b)和图8(d)采用轮碾法成型试件无此分层缝隙,表明轮碾成型试件获得的同步碎石与沥青混合料的结合相对较好,因此获得的拉拔和斜剪破坏应力较高。同时,对比图8(b)和图8(d)可以看到:由于AC-20沥青混合料中的粗玄武岩碎石(深色)与粗同步碎石的卵碎石颗粒(浅色)搭接,无法嵌入,容易形成间隙。当采用细同步碎石时,AC-20中的玄武岩集料很容易嵌入卵碎石应力吸收层中,获得较好的界面黏结状态。

3.2 碎石与下承层接触状况分析

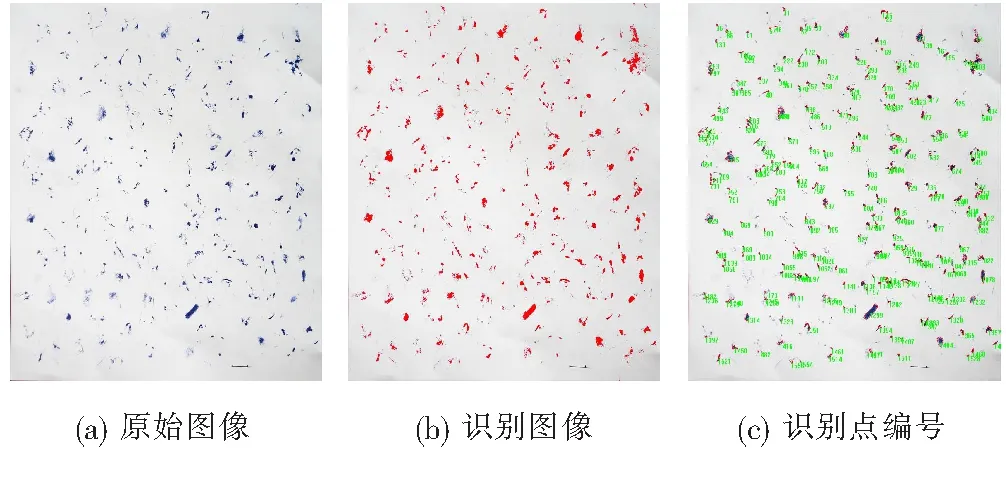

为分析5~10 mm规格碎石应力吸收层的抗斜剪能力优于10~15 mm应力吸收层的机理,试验发现,斜剪破坏常发生在同步碎石应力吸收层与水泥混凝土块表面之间,因此,分析了碎石与下承层的表面接触状况。将同等覆盖率的两种规格碎石分别撒布在放有复写纸的白纸上,白纸放在水泥混凝土板上,分别压按每颗集料,然后将碎石和复写纸去掉,获得图9(a)和图10(a)的压痕原始图像,导入到图像处理软件中,识别原始图像中的压痕如图9(b)和图10(b)所示,得到识别点编号,如图9(c)和图10(c)所示,同时,计算压痕面积。接触点数目和压痕总面积如表3所示。

图9 粒径5~10 mm集料与铁盘接触点的描述

图10 粒径10~15 mm集料与铁盘接触点的描述

碎石规格/mm接触点数/个接触面积/mm25~10464919.7110~15261817.15

从表3可以看出:5~10 mm碎石与下承层的接触点数和接触面积均大于10~15 mm碎石。由于胶结料采用的一致,假定两种碎石应力吸收层斜剪试验中沥青对抗剪能力的贡献一致,根据摩擦力产生的原理,摩擦力等于摩擦系数乘以接触面积,5~10 mm规格碎石的接触点数较10~15 mm碎石的接触点数多203个,其接触面整体就相对粗糙,摩擦系数较大。同时,接触面积较10~15 mm碎石的接触面积大102.56 mm2,因此摩擦力较大,抗斜剪能力较强。因此,5~10 mm同步碎石应力吸收层的路面结构抗斜剪效果更好。

4 结论

(1) 应力吸收层上层沥青混合料的最大粒径越大,获得的拉拔和剪切破坏应力越小。沥青混合料的最大粒径较大时,不宜与规格较粗的同步碎石应力吸收层组合。相对10~15 mm规格碎石,5~10 mm碎石应力吸收层与沥青混合料的配伍性更好。

(2) 静压法与轮碾法成型试件获取的同步碎石集料粒径与沥青混合料配伍性试验规律一致,轮碾法测得的拉拔和剪切破坏应力较静压法成型试件测试结果大,同步碎石应力吸收层与上下层的结合受压实条件影响较大。

(3) 静压法压实成型的应力吸收层与上层沥青混合料存在分层缝隙,轮碾法成型试件的应力吸收层与沥青混合料的结合更好,粗型集料应力吸收层与较粗沥青混合料的粗集料容易搭接,混合料中集料无法嵌入应力吸收层,而采用细型集料应力吸收层,沥青混合料的集料较容易嵌入,形成的结合状态更好。

(4) 相同覆盖率下,5~10 mm碎石相对10~15 mm碎石与下承层的接触点数和接触面积更大,更容易产生较大的摩擦力,路面结构的抗斜剪能力更好。