改革开放以来我国学校体育卫生政策变迁的思考

2019-04-15丁清淑

邹 然,丁清淑

学校体育卫生政策是我国学校体育卫生工作管理的基础和依据,促进学校体育卫生工作科学发展的核心就是制定和实施科学、合理和符合学校体育卫生工作实际的政策。近年来,我国青少年体质健康呈持续下降趋势,除了一部分学校的客观因素之外,与我国学校体育卫生工作政策调控不到位也有密切关系[1]。目前,我国九年义务教育已全面实现普及,高等教育毛入学率已达40%,从改革开放初期我国教育事业的百废待兴到如今的蓬勃发展,学校体育和学校卫生做出了不可磨灭的贡献,这些成绩也证明了我国学校体育卫生政策制定之合理和实施之科学。然而,现行的学校体育卫生政策还有很多亟待完善的地方。在体育政策方面,有部分法规、规章制度缺乏使具体的实施条文长期没有能够有效实施或完全实施,以致于这些政策没有发挥出相关管理部门在制定政策时所期盼的积极作用,政策实施过程中断章取义的情况时有发生,甚至变得无“法”可依[2],制约了学校体育教学改革工作的开展,也不利于学校体育的发展和青少年体质的保障;在卫生政策方面,近年来全国学生体质与健康调研结果表明,学生的身高、体重、胸围等形态发育水平继续提高,但耐力素质、速度素质等多项身体素质指标明显下降,视力不良检出率仍然居高不下并且趋向于低龄化趋势,说明我国学校卫生政策的宏观调控也不是很到位[3]。

学校体育和学校卫生是我国学校体育不可分割的重要组成部分,两者相互联系,互相影响,相辅相成。本研究通过对改革开放三十多年以来国家相关部委和中央有关学校体育、卫生领域政策的梳理和回顾,按时间序列来分析我国不同阶段学校体育卫生政策的变迁,了解我国学校体育卫生政策变迁的历史脉络,对学校体育卫生政策作了深入详实的分析,总结问题并探讨对策,为完善和规范学校体育卫生政策的制定和执行工作提供参考,以促进学校体育卫生工作更好、更快的发展。

1 研究对象与数据来源

1.1 研究对象

自1979年党的十一届三中全会以来到2015年12月31日期间,由中央政府层面的国家机构(包括中共中央、国务院、全国人大及其常委会、教育部、国家体育总局、卫生部)颁布的各种有关学校体育和学校卫生的政策、法规。

1.2 数据来源

具体数据来源包括:国家教育委员会体育卫生与艺术教育司主编的《学校体育卫生工作文件汇编》及《学校体育工作重要法规文件选编》、教育部政策研究与法制建设司主编的历年《中华人民共和国现行教育法规汇编》、历年《中国教育年鉴》、山西省教育厅编的《学校卫生工作管理法规与文件汇编》、历年的学校体育卫生类课题等,及上述国家机构官方网站披露的相关法规。

2 我国学校体育政策变迁的分析

2.1 基于学校体育政策的数量维度的分析

图1 1979-2015年我国学校体育政策数量变化曲线Figure 1 The number of school sports policy changes in China from 1979 to 2015

自1979年迄今的40多年时间内中央政府层面的国家机构共颁行有关学校体育方面的政策346件,每年都有新的学校体育政策出台,反应出我国政府在依法治国进程中对学校体育工作的重视程度。除个别年份(如1986年、1987年、2007年、2010年和2011年)之外,历年出台的学校体育政策的数量变化不大,体现出学校体育政策良好的连续性和稳定性(图1)。

此外,学校体育政策作为我国公共政策的重要组成部分,从改革开放迄今的历史阶段中政策数量的变化有明显的阶段性特征,基本符合公共政策的供求关系理论[4]。从1979年到1989年的10年间是我国学校体育工作“拨乱反正”的恢复发展期,党中央和中央政府层面颁行的学校体育相关政策共109件,面对文化大革命后我国学校体育工作长期停滞的现实状况及改革开放给学校体育改革带来的良好契机,本阶段学校体育政策的重心在体育教学方面,其目的是实现学校体育教学的正常化,以《中共中央关于教育体制改革的决定》的颁行等为亮点。从1999-2000年的10年间是我国学校体育的平稳发展阶段,中央机关和相关部委颁行的学校体育工作的相关政策共87件,学校体育政策继续以推进体育教学正常化为重点,教育化导向的政策显著增加,而竞技化导向的政策数量有大幅下降,以体育课程教学大纲、素质教育等为亮点。从2001-2015年是我国学校体育的快速发展阶段,共计新出台政策150件。该时期,学校体育政策更加强调学生的体质健康和学校体育课程教学,以2007年《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(简称中共中央7号文件)、2012年《关于进一步加强学校体育工作的若干意见》(简称国办发53号文件)的颁行为代表。此后,《学生体质健康监测评价办法》的颁行及《国家学生体质健康标准》的修订完善,更是新时代发展期的又一个高潮。

2.2 基于学校体育政策的内容维度的分析

鉴于改革开放以来我国学校体育政策显著的阶段性特征,本研究依然按照三个阶段来分别阐述我国学校体育政策内容的变迁,了解不同阶段学校体育政策内容维度的变化情况。

2.2.1 调整发展期(1979—1989年)

1979年“扬州会议”交流了学校体育、卫生工作的经验,讨论的关于中小学体育工作、高等学校体育工作的两个《暂行规定》的草案,分别在当年年底及次年8月份颁行和实施,为此后十年间的学校体育、卫生工作起到了积极的推动作用。1986年,经国务院批准,国家教委等六部委联合下发了《关于中国学生体质、健康状况调查研究结果和加强学校体育卫生工作的意见》,具有中国特色的学生体质与健康调研(监测)制度初步建立,为学校体育政策的制定提供了科学依据。1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》的颁布,推动着我国学校体育工作进入规范化的轨道[5]。从微观层面看,完善学校体育课程(主要是课程的目标、内容及课程评价体系)是学校体育工作的重心,也是学校体育政策的重要倾向点。1987年颁行的《中小学体育教学大纲》贯彻了我国体育教学中“健康第一”的指导思想,将学校体育课程的目标定位于对学生进行思想品德教育、帮助学生掌握体育基础知识,掌握一定的体育基本技术及技能;在教学大纲中规定了基本教材的时数比重,其中小学1-3年级选用教材占16%,4-5年级占20%;中学1-3年级选用教材占20%,4-5年级占30%,选用教材的范围和比重都有了扩大,即注重面向全体学生的一般要求,也注意到给地方一定的灵活性[6]。此外,该阶段相关学校体育政策采取综合分类方法来设置课程内容,形成了“基本+选用”的课程内容结构,整个教材内容又分为基本教材和选用教材。基本教材的教学时数比重中,初中最低占60%,高中最低占50%。选用教材的教学时数比重,初中最多不超过40%,高中最多不超过50%[6]。初步建立了评价指标体系,改革了体育课成绩考核办法即结构综合考核办法。内容包括体育课出勤及课堂表现占10%,体育基础知识占20%(小学一、二年级不考),运动技能、技巧占30%,身体素质和运动能力占40%。

2.2.2 平稳发展期(1990—2000年)

1990年经国务院批准颁布了《学校体育工作条例》,这是建国以来我国第一部学校体育的行政法规,标志着学校体育工作进入法制化发展的道路。1993年《中国教育改革和发展纲要》颁行,此后国家教委联合相关部门出台了一系列的配套文件,包括《中小学体育场地器材配备目录》《普通高等学校体育场馆设施器材配备目录》《体育合格标准》等,不断强化学校体育的基础建设。1995年,国务院正式颁布实施《全民健身计划纲要》,肯定了学校体育在国民体育中的基础地位,为学校体育工作的开展及变革奠定了基础。从微观方面看,本阶段的政策保持了教育化、竞技化并存的政治倾向,但教育化的政策显著增加,政策方面除了重视学校体育工作的基础设施建设之外,体育课程仍然是改革的重点,保障了学校体育工作的平稳发展。具体来看,1992年《小学体育教学大纲》《初中体育教学大纲》等政策的颁行明确了学校体育课程的目标,即“以育人为宗旨,与德育、智育和美育相配合,促进学生身心的全面发展”;在课程内容方面,2000年教育部颁行的《小学、初级中学体育与健康教学大纲》《高级中学体育与健康教学大纲》,确定了“必修+选修”的课程模式,其中选修内容包括限制性选修和任意选修内容,这一课程模式的确立是为了解决我国各地、学校体育工作发展不平衡的问题[7]。同时,教学大纲的颁行也促进了结构考核和综合评定的实施。初中的体育基础知识从1987年的每学年6%~8%,提高到1992年的每学年的12%~14%,并初步建立了体育卫生保健基础知识的新体系[6]。

2.2.3 快速发展期(2001—2015年)

新时期我国政府高度重视学生的体质健康问题,该阶段一系列与学校体育工作相关政策的出台多体现了对学生体质健康的重视。2002年,党的十六大的成功召开开创了我国学校体育卫生工作的新局面。2006年第一次全国学校体育工作会议顺利召开,会后下发的《关于进一步加强学校体育工作,提高学生健康水平的意见》明确了学校体育与素质教育的关系,肯定了学校体育在实施素质教育中的地位和作用,指出学校体育是实施素质教育的重要突破。2007年中共中央7号文件颁行,为新时期、新形势下我国学校体育工作的开展提供了强有力的政策支持;2012年国办发53号文件把增强学生体质作为学校教育的基本目标之一,促进体育与德育、智育、美育有机融合,深入推进学校体育改革,切实提高学校体育工作质量,不断提高学生体质健康水平和综合素质;2014年教育部印发《学生体质健康监测评价办法》《中小学校体育工作评估办法》《学校体育工作年度报告办法》等3个文件,这些政策均蕴含了“加强学校体育工作促进青少年身心健康”的精神。2014年学生体质监测结果显示,与2010年相比2014年我国城乡学生身体形态发育水平继续提高,其中肺活量继2010年出现上升拐点之后,继续呈现上升的趋势,中小学生速度、柔韧、力量和耐力等身体素质继续呈现稳中向好趋势[8]。从这一阶段颁布的政策看,我国青少年体质健康状况堪忧的问题引起了国家和政府的高度重视,通过政策引导来改善并提升青少年的体质健康是政策的主要倾向[9]。从微观上看,新的“三维健康观”课程目标体系及多元化的评价体系初步形成,并从目标统领内容的角度出发形成新的体育课程内容结构。

3 我国学校卫生政策变迁的分析

我国学校卫生政策与学校体育政策相辅相成,改革开放以来我国政府出台的学校体育与学校卫生方面的政策很多都是融合在一起的。通过政策文献的研究,有助于了解改革开放以来我国学校卫生政策的内容及发展趋向,了解相关部门制定政策的战略意图。

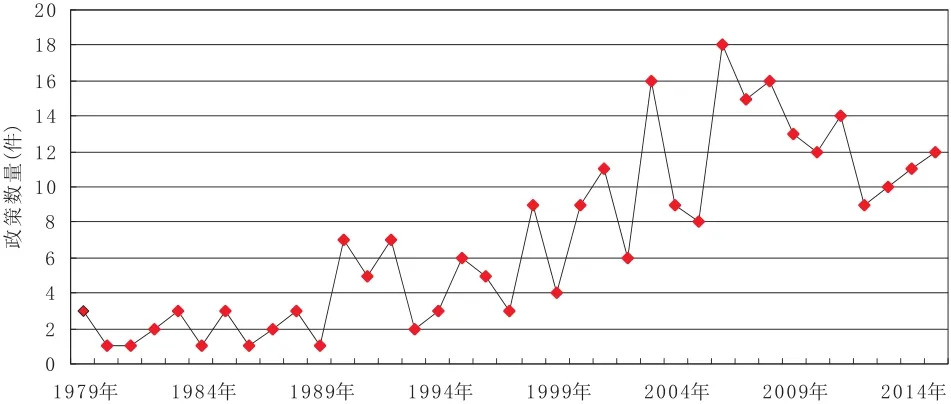

图2 1979-2015年我国学校卫生政策数量变化曲线Figure 2 Changes in the number of school health policies in China from 1979 to 2015.

3.1 基于学校卫生政策的数量维度的分析

据不完全统计(图2),自1979年迄今的40多年时间内中央政府层面的国家机构共颁行有关学校卫生方面的政策261件,历年的学校卫生政策整体上趋于稳步增长的态势。同样,与学校体育政策相同,我国政府每年都有关于学校卫生的相关政策出台,政策的连续性和稳定性较好。

从不同历史阶段我国出台的学校卫生政策看,自改革开放到1989年的10年间国家层面的学校卫生政策共21件,该阶段是我国学校卫生工作的全面恢复阶段,1979年“扬州会议”明确要求加强学校体育卫生工作领导,建立健全领导机制;同年底,《中、小学卫生工作暂行规定(草案)》颁行,为学校卫生工作的恢复提供了政策依据。1985年,我国大范围的学生体质与健康调研工作顺利完成,为后期学校卫生政策的制定和颁行提供了科学依据。1990年原国家教委发布施行《学校卫生工作条例》,这是我国学校卫生工作的第一部正式的行政法规,标志着我国学校卫生工作进入了一个新的阶段。从1990-2000年的10年是我国学校卫生政策的平稳发展期,该阶段国家层面关于学校卫生的政策明显增多,学校卫生工作的法制化建设取得了显著成果,“以预防为主”的基本卫生原则初步确立,学生常见病预防控制方面的政策明显增多[10]。进入新世纪以来,学校卫生的健康教育得到了前所未有的重视,学校健康教育方面的政策明显增多。与此同时,随着学校卫生环境的日益复杂,学校传染病预防、学校公共卫生事件监测与应急处理成为了该阶段政策的重点。

3.2 基于学校卫生政策的内容维度的分析

3.2.1 调整发展期(1979—1989年)

改革开放之前我国学校卫生工作长期停滞,因而该阶段的相关政策的最重要目标就是尽快推动学校卫生工作的恢复。1979年“扬州会议”之后两个“暂行规定”的正式实施拉开了学校卫生工作法制建设的序幕。此后,我国政府围绕学校体育工作中的实际情况出台了《卫生检查验收标准》《1978-1985全国科学技术发展规划纲要(草案)》及其它一系列政策,这些政策的颁行有力的推动了学校卫生的重建和恢复。该阶段,大范围学生体质与健康调研工作的结束为形成规范化的体质健康检测制度奠定了基础,为推行常态化学生体质与健康监测创造了条件。该阶段颁行的政策倾向于对学生常见病预防控制,使学生常见病的防治工作得到长足的发展,如1982年教育部、卫生部等单位联合下发的《保护学生视力工作实施办法(试行)》标志着学生眼保健操制度的形成。此外,该阶段《中小学卫生工作暂行规定》《高等学校卫生工作暂行规定》《全国学校卫生工作座谈会即学生口腔疾病调查总结会议纲要》《全国学生体质、健康状况监测实施方案》等政策陆续出台,推动了我国学校卫生工作的规范化发展。该阶段,在学校卫生政策的建构下学校卫生工作网络逐渐形成。

3.2.2 平稳发展期(1990—2000年)

经过改革开放十多年的发展,我国学校卫生工作基本恢复并步入规范化发展的进程,从1990年到2000年的10年间是我国学校卫生政策的平稳发展期。该阶段,《学校卫生工作条例》颁布并实施,明确了我国学校卫生工作的行政管理与监督指导主体(教育行政部门承担管理职责,卫生行政部门负责监督指导),标志着学校卫生工作进入法制化管理的时期。同时,教育部、卫生部为推动《学校卫生工作条例》的贯彻与落实,陆续出台了一系列配套政策文件和学校卫生标准,如《中小学卫生器材与设施配备目录》《中小学卫生保健机构工作规程》《学校健康教育评价方案》《全国学生常见病综合防治方案》《中小学生健康教育基本要求》《大学生健康教育基本要求》等,涉及学校卫生设施与条件建设、学生健康体检、学校疾病防控、学生健康教育等诸多方面,为学校卫生管理工作的开展提供了制度保障[11]。国家政策的颁布使学校预防性卫生监督从1997年实施以来监督覆盖率达到25.1%,监督合格率达到80.4%。学校经常性卫生监督覆盖率从1996年的13.0%增加到2000年的24.5%。学生常见病防治中,1996-2000年学生蛔虫阳性率从38.0%下降至2.0%;龋患率从17.2%下降至11.4%,贫血患病率从17.52%下降至12.3%,沙眼患病率从12.6%下降至7.3%[12]。该阶段,《学校卫生工作条例》是诸多有关学校卫生政策的重点和核心,一方面使学校疾病预防形成了常态机制,另一方面其倡导的通过健康教育培养学生良好卫生习惯的要求,在一定程度上促进了学校健康教育的开展,促进了学生健康水平的提高。

3.2.3 快速发展期(2001—2015年)

进入到新世纪以来,我国教育事业中“以人为本”思想的确立及“健康第一”指导思想的深入人心,为学校卫生工作带来了新的发展契机。该阶段,学校卫生事业的法制化管理日臻完善,相关部门关于学校卫生政策更加具体、细致,推动着学校卫生工作向精细化、人文化方向深入发展。

该时期《中国食物与营养发展纲要(2001-2010年)》《关于推广学生营养餐的指导意见》《农村义务教育学生营养改善计划的意见》等的出台,体现了国家对青少年营养的关注,对于青少年营养干预机制的形成奠定了基础,同时高度重视学生肥胖问题的预防与控制,为解决我国青少年体质健康问题发挥了重要作用。2003年,“非典”在我国的肆虐使政府更加重视学校疾病防控、传染病预防工作,《预防接种工作规范》《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范(试行)》《学校预防控制血吸虫病健康教育基本要求》《关于进一步加强学校预防艾滋病教育工作的意见》等都体现了政府对学生疾病预防工作的重视;而《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》《关于加强学校卫生防疫与食品卫生安全工作的意见》《教育系统突发公共事件应急预案》《学校食物中毒事故行政责任追究暂行规定》等政策都从法律层面上对学校食品安全及突发公共卫生事件防控作出了规定。根据2008年全国各级卫生监督机构报告,共监督各级各类学校291 402所。其中,建立学生健康档案175 396所,建档率60.19%,比去年上升35.5%;开设健康教育的学校216 720所,占监督学校数的74.37%;建立突发公共卫生事件应急预案的学校207 356所,占监督学校数71.16%。学校内有餐饮单位的114 483所,有食品店的83 110所,有住宿场所的44 444所,有校医院的51 917所[13]。此外,政府对于校园卫生建设也高度重视,陆续批准颁布了一系列学校卫生专业标准,如《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》《儿童少年发育水平的评价》等,为学生成长提供一个良好的环境。此外,该阶段的政策开始关注并重视学生心理健康、生命教育及安全教育等多方面工作的建设,其典型法规是《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》。

4 改革开放以来我国学校体育卫生政策发展脉络的评价

4.1 学校体育卫生政策的效果值得肯定

学校体育与学校卫生相辅相成,既有共同点也有不同点,国家对于学校体育和学校卫生的政策也相辅相成,既有其相关性也有其独立性。但是,不同阶段学校体育与学校卫生政策的最终目标是相同的,最终的出发点都是为了被教育者的健康成长。对改革开放以来不同阶段学校体育卫生政策的梳理发现,政策的积极效果是值得肯定的,正是这些政策的颁行及实施造就了我国学校体育卫生事业的辉煌成绩。主要体现在:中央政府及不同部委关于学校体育卫生政策的制定始终以青少年学生的身体健康为根本出发点,始终以“健康第一”思想指导学校体育卫生工作,通过政策的颁行及实施将依法治教落到了实处;此外,相关政策进一步完善了我国学校体育卫生事业的管理机制,各部门相互协调,密切配合,形成了做好学校体育卫生工作的有效机制。分析可见,从改革开放以来的30多年间我国学校体育政策在内容上呈现了由泛化到具体的演变过程,其演变过程也具有如下的特点:第一,学校体育卫生政策的出台顺应了各时期学校体育发展的需要;第二,我国学校体育卫生政策的指导性强,对化解学校体育卫生发展中的矛盾与问题发挥了重要的导向作用。

4.2 学校体育卫生政策的改革任重道远

在肯定学校体育卫生政策的同时,也必须认识到我国学校体育卫生政策在指导学校体育工作中尚有局限性,有一些问题值得思考和研究。一方面为政策制定过程的问题。首先表现为我国学校体育卫生政策的制定具有强制性,但在制定过程中对于不同地区学校之间的差异、对于各级学校校长、体育教师、学生的呼声的考量却较少,导致部分政策的执行较为困难,如实施初期的《体育与健康课程标准》。其次,部分政策缺乏操作性。在过去的30多年间我国每年都有相关的学校体育卫生政策出台,有部分政策存在内容重复的问题,并且效果欠佳[14]。虽然我国政府历年来皆高度重视学生的体质健康问题,在不同阶段的学校体育卫生政策中也凸显了政府对学生体质健康的重视,但从我国学生体质健康测试的结果看体质健康状况堪忧的问题仍没有得到有效控制,部分身体素质指标甚至有下降的趋势,这些实际问题的出现让我们不得不反思该如何提高政策和法规的操作性。另一方面为政策执行过程的问题。在学校体育政策颁布之初,教育行政部门等执行者往往表现出高度的重视,并轰轰烈烈地开展工作。随着时间的推移,资源的有限性使得执行资源逐渐匮乏,同时政策的权威性开始下降,故政策执行部门的工作热忱也开始衰退,最终导致政策执行力下降,政策从此变为苍白的文字。然而并不能把原因仅仅归结于此,学校体育卫生政策执行缺乏相关配套保障也是重要一个因素。学校体育卫生政策制定主要是国家教育行政部门为主,国家教育行政部门的任务是培养德智体美劳全面发展的人,每个方面的培养都需要相匹配的政策的支持,由于资源有限,各项政策互相冲突,导致部分政策缺乏操作性,政策执行自然难以进行。以体育教师工作量的认定为例,改革开放以后的很多学校体育政策中都提到了对教师工作量的认定,但缺乏相关的配套政策及执行标准,对于体育教师工作量如何认定、劳保待遇等核定的随意性较大,导致学校体育教学中体育教师工作压力大,工作负担重,同工不同酬和劳保待遇较低问题普遍。针对上述问题,未来要进一步优化学校体育卫生政策,要着力于政策的现实可操作性,确保公共政策以较低的成本达到预期设定的目标;同时,要提高政策的预判力,政策的颁行及实施应能够化解当前及未来我国学校体育卫生发展过程中出现的各种问题和矛盾,具有积极的导向作用;此外,落实“问责制”,这是提高学校体育卫生政策执行力的重要保障,只有配备完善的运行机制及工作程序,真正做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究,才可以提升政策的执行力,使其更具可操作性与权威性。