S油田高89区块基于AVO属性的CO2驱油波及范围地震监测

2019-04-10张伟忠谭明友张云银曲志鹏马劲风

张伟忠,谭明友,张云银,査 明,曲志鹏,马劲风

(1.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;2.中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院,山东东营257000;3.西北大学地质学系,陕西西安710069)

目前CO2驱油地震监测通常采用时移地震方法,对比注气前、后具有一致性的两套地震资料的差异,研究地层中CO2的波及范围[1-2],该方法在加拿大和日本已进行了实际应用[3-5]。但在一些难以获得理想的时移地震资料的老油田,如何进行CO2驱油地震监测是亟需解决的问题[6-7]。尽管在加拿大韦本等油田的应用中大都采用了相同的观测系统来进行时移地震数据的采集,但是时移地震应用于CO2驱油地震监测时还存在一些难以解决的问题,包括:①可以观测到足够异常的地震监测时间间隔;②CO2驱替过程中,如何降低压力、温度、饱和度、含盐度和溶气比等定量参数的不确定性[8]。在没有进行一致性采集的工区内难以有效地解决这些时移地震方法面临的问题。岩石物理实验表明,注入CO2后,油藏的饱和度和压力都会变化,这些变化会引起AVO响应特征的变化,这为缺乏时移地震资料的老油田CO2驱油地震监测提供了新思路[9-11]。国内外多位学者已经开展了岩石孔隙饱和度与AVO属性之间的量化关系研究,TURA等[12]通过正演模拟分析了不同饱和度与压力条件下的AVO响应特征,明确了利用AVO响应差异区分不同油藏参数变化的方法;LANDRΘ等[13]建立了AVO属性与压力、饱和度变化的线性关系。研究表明CO2的注入引起了储层孔隙中孔隙压力及饱和度变化,而这些变化又引起AVO响应特征的变化,这就为利用注气后的三维地震资料开展CO2驱油波及范围预测提供了理论基础[14-15]。目前关于CO2驱油地震监测的研究多集中在浅层[16-17],在中、深层条件下,储层物性变差,孔隙压力增大,CO2注入后是否可以产生足够的异常,仍有待进一步研究确定。

S油田在高89区块开展了CO2混相驱油先导试验,提高了采收率,多口井监测到CO2的产出,但CO2驱油波及范围及地质封存现状一直未能得到准确评价。我们针对S油田高89区块中、深层注气层段,利用注气后的三维地震资料,基于AVO理论开展了CO2驱油地震监测探索研究,为缺少时移地震资料的勘探老区CO2驱油地震监测提供了新思路。

1 工区概况

S油田高89区块位于东营凹陷博兴洼陷南坡,区内油藏埋深2800~3200m,储层以滨浅湖相滩坝砂岩储层为主,纵向上表现为砂泥岩薄互层特征,砂体单层厚度2~5m。储层物性较差,平均孔隙度12.5%,渗透率4.7×10-3μm2,为低孔低渗储层。

该区块分别于1994年和2010年进行了两次三维地震资料采集,两次地震采集的参数差别大。1994年采集的地震资料覆盖次数为20次,远低于2010年采集资料的覆盖次数225次,观测系统的差别较大,因此难以利用这两期地震资料开展CO2驱油波及范围的评价。2010年地震采集之前,该区块共有4口注气井,累计注气达4.7×104t,在注气后采集的地震资料中蕴含了这些注入的CO2所产生的异常信息。

大量CO2注入后,由于孔隙内的流体发生变化,地层的横波速度、纵波速度及密度等岩石物理参数也会产生相应变化,这些参数的变化理论上使得本不存在AVO现象的含油储层产生AVO异常,这使得利用AVO属性对注入CO2后采集的三维地震资料开展CO2驱油波及范围预测成为可能。该项研究的关键是在中、深层埋深条件下,CO2的注入是否产生了足够的AVO异常。

2 CO2驱油层AVO正演

KHATIWADA等[18],GUTIERREZ等[19]与WANG等[20]详细研究了浅层储层中CO2注入前、后岩石物理参数的变化(注气层深度均小于1000m)。高89区块注气层深度为2800~3200m,储层为粉砂岩与泥岩薄互层的岩性组合结构,注入CO2后是否产生了足够的AVO异常,还需进一步研究,这也是基于AVO属性开展CO2驱油地震监测研究的关键。

2.1 CO2驱油层正演模拟

模拟中、深层地层条件,开展了CO2饱和度、孔隙压力、入射角和P、G属性的关系模型研究。由于高89注气区块内缺少横波测井资料,该正演模型建立时参考高94井横波测井资料。高94井位于高89区块北(图1),沉积相为滨浅湖滩坝沉积,储层及含油性与高89区块类似,其横波资料具有参考价值。依据工区实际测井及岩心测试等资料,同时考虑了上覆岩层和在注气前储层的弹性参数特征(表1),分别建立了孔隙压力为42.6MPa,38.6MPa,34.6MPa时,不同CO2饱和度下的弹性参数数值模型。目前的纵、横波速度预测方法,无论是基于经验公式还是基于岩石物理理论的方法,少有考虑到压力变化的情况,因此我们利用考虑了压力变化的Digby方程[21]并且对其进行改进,得到了随压力变化的干岩石体变模量和切变模量,再利用Gassmann方程进行纵、横波速度计算。

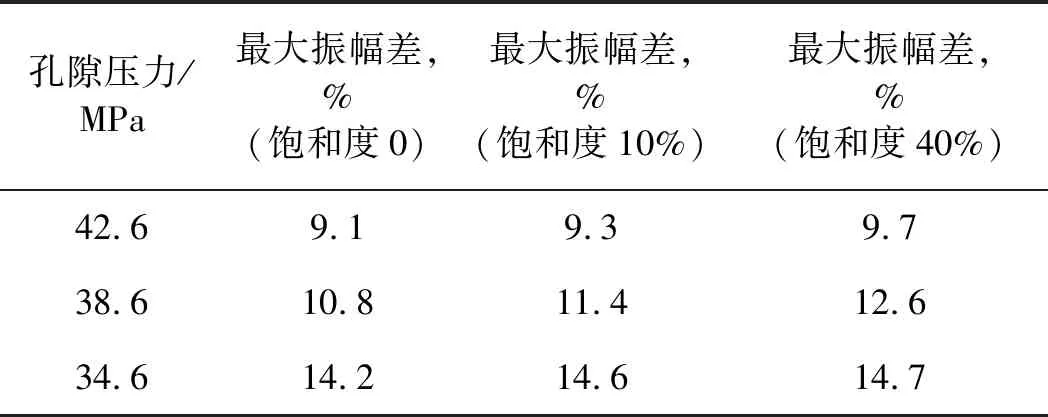

不同压力和CO2饱和度条件下,入射角为20°时注入CO2后最大振幅与未注入CO2时最大振幅的差值如表2所示,高89区块为复杂的薄层和薄互层储层类型。为了使模型接近实际地层,更好地保留测井资料深时转换后的薄层及薄互层信息,以实际测井资料为基础,以0.1ms的采样率对测井资料进行深时转换,并将时深转换后每间隔0.1ms的纵、横波速度以及密度设为一层,与Ricker子波褶积建立了不同压力和CO2饱和度下的合成地震记录(图2)。从图2可以看出,随着孔隙压力的增加,同一入射角的振幅值逐渐增大,孔隙压力相同的情况下,随着CO2饱和度的增加振幅也逐渐增大,但影响程度比孔隙压力的影响要弱。随着孔隙压力的不断增加,合成地震记录的振幅与实际的振幅差值逐渐变小,而在相同的压力下,随着CO2饱和度的增加振幅差值逐渐增大。为进一步表征CO2注入引起的变化,还需要分析AVO属性的变化特征。

图1 高89区块CO2驱油先导试验区构造情况

表1 不同压力和CO2饱和度条件下对应的储层纵、横波速度及密度

2.2 CO2驱油层AVO响应特征

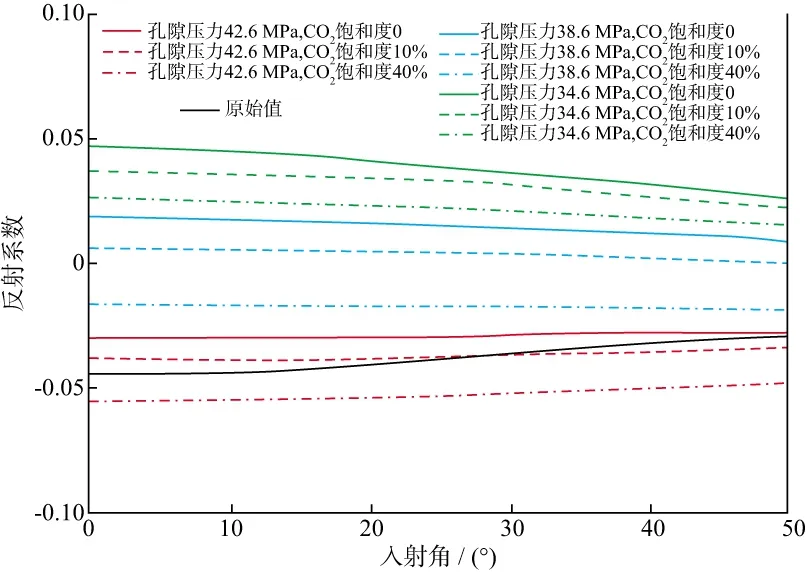

基于正演模型,开展了不同孔隙压力和不同CO2饱和度条件下的AVO正演研究,分析了孔隙压力与CO2饱和度变化时,反射系数随入射角变化的趋势(图3)。由图3可知,注入CO2后,随着入射角的增大反射系数绝对值逐渐降低,表现出明显的AVO响应特征,相同压力下,随着CO2饱和度的增加,反射系数绝对值逐渐减小。在AVO响应特征分析的基础上分析AVO梯度与截距属性,建立了不同孔隙压力和CO2饱和度条件下的梯度与截距属性关系(图4)。由图4 可知,在相同孔隙压力条件下,梯度属性对于CO2饱和度的反映更敏感,而截距属性难以区分CO2饱和度的变化,以孔隙压力为38.6MPa为例,随着CO2饱和度的增大,梯度属性逐渐降低,截距属性变化小。我们分析了AVO属性与CO2饱和度及孔隙压力的关系,建立了基于AVO属性进行地震监测的理论基础,确定了基于AVO属性在CO2注入区开展CO2识别的可行性。

表2 不同压力和CO2饱和度条件下的最大振幅差异(入射角20°)

图2 不同孔隙压力及CO2饱和度下的合成地震记录

图3 不同孔隙压力和CO2饱和度条件下的反射系数与入射角的关系

图4 不同孔隙压力和CO2饱和度条件下的梯度与截距属性的关系

3 基于AVO属性的CO2驱油波及范围地震监测

在前文理论分析的基础上,研究了注气后4口注气井及10口产气井的注(产)气层段地震资料的AVO特征,建立了基于梯度G的含气层识别量板,预测了截至2010年10月的CO2驱油波及范围。

3.1 工区内注(采)气层段AVO响应特征

截至2010年10月,工区内共有注气井4口,采油出气井10口,基于叠前道集资料分析了这14口井对应的注(采)气层段及非注气层段AVO响应特征(表3)。分析结果表明,注气层段均具有明显的Ⅰ类AVO响应特征,即随着入射角的增大,振幅逐渐降低,随着偏移距的增大出现了振幅反转的现象。区块内距离注气井较远的高89-7井,虽然也监测到CO2的产出,但是产出量小,地震剖面无明显的AVO响应特征,这表明注气量对注(采)气层段的AVO效应具有直接的影响。

为了对比注(采)气层段与未注气层段的AVO特征差异,进一步分析了非注气层段的AVO响应特征,研究发现,非注气层段无论是含油储层或盖层,均未出现明显的Ⅰ类AVO特征。这表明注入CO2后,储层孔隙压力及流体成分的变化导致了AVO响应特征的变化,储层与围岩的AVO响应特征差异大,因此注气层段中AVO效应的量化表征可实现CO2驱油波及范围的预测。

表3 G89区块注(采)气层段及非注气层段AVO响应特征分析结果

3.2 基于梯度属性G的含气层识别量板

为了更精确地预测CO2驱油波及范围,需要建立实际工区的梯度属性G与注气量或者产气量的定量关系,形成基于梯度属性G与的含气层识别量板,提高CO2驱油波及范围识别精度。

统计分析了4口注气井、10口产气井、3个未注气储层段和3个围岩段的P,G属性值与产气量/注气量的关系,建立了P,G属性值与注气量/产气量关系量板(图5)。可以看出,注气量/产气量与G属性值具有较好的相关性,并据此可划分3个级别的CO2驱油波及区:当注气量/产气量大于100t时,对应G属性值小于-50,为主要CO2驱油波及区;当注气量/产气量为0~100t时,对应G属性值为-50~-18,为次要CO2驱油波及区;当注气量/产气量为0时,对应G属性值为-18~50,为非CO2驱油波及区。注气量与G属性值之间的关系为CO2驱油波及范围的预测奠定了基础。

图5 P,G属性与CO2注气量/产气量关系量板

3.3 CO2驱油波及范围预测

统计分析了4口注气井的注气史,如图6所示,可以看出,在2010年地震资料采集前,存在3个大的集中注气时期,分别为2009年10月,2010年2月及2010年6月,形成了3个注气高峰期,这3个注气高峰期在地下储层中理论上可形成3个波及面。

基于梯度属性沿注气层段开展了CO2驱油波及范围预测,结果表明:高89区块沙四段纯下亚段在地震采集时刻表现为3个CO2驱油波及面,以高89-4井为中心,呈同心放射环带状分布。CO2驱油的3个波及面与注气史的3个注气高峰具有良好的对应(图6)。最远的CO2驱油波及面已到达G89-7井区附近,G89-7井也监测到了CO2气体的产出,这也表明了预测结果的准确性。

图6 高89区块沙四段纯下亚段CO2驱油波及范围预测

4 结论

1) 理论分析表明CO2注入储层后能引起明显的AVO效应,随入射角的增大,反射系数减小。梯度属性对孔隙压力变化较为敏感,随着孔隙压力的增大,梯度逐渐降低,因此利用梯度属性预测CO2驱油波及面具有一定的可行性。

2) 高89注气区块内注气储层段具有明显的AVO响应特征,非注气储层段及盖层段AVO特征不明显。梯度属性与注气井的注气量或产气井的产气量一定程度相关,当梯度属性小于-50时,表征了主要的CO2驱油波及范围。高89区块沙四段纯下亚段在地震采集时表现为3个CO2驱油波及面,以高89-4井为中心,呈同心放射环带状分布。CO2驱油波及面与注气井的注气史具有良好的一致性。

3) 将注入的CO2气体看作是储层中的人造气藏,利用注气后采集的地震资料,基于AVO理论可对CO2驱油波及范围进行有效预测。该方法避免了四维地震研究中的某些问题,为在缺少四维地震资料的工区开展CO2驱油波及范围研究提供了一种改进的方法。