大港油田板南深层区块沙三段断块岩性油气藏成藏特征

2019-04-09吴张帆和钟铧姜炜白森李卓刘奇

吴张帆, 和钟铧, 姜炜, 白森, 李卓, 刘奇

1.吉林大学地球科学学院,长春130061;2.中国石油天然气股份有限公司储气库分公司,北京100101;3.长城钻探工程有限公司地质研究院,辽宁盘锦124010;4.中国人民武装警察部队黄金第一支队,黑龙江牡丹江157000

0 引言

板南深层区块所处的渤海湾盆地黄骅坳陷板桥凹陷,为一断块岩性油气藏[1]。该区块构造破碎,断块面积小,断裂发育,储层相变快、非均质性强,储层薄且变化快,纵向上含油层系多,油藏规模小,油水分布复杂[2,3]。经过40多年的勘探,目前已进入地层岩性圈闭勘探阶段,但是从勘探层位看,古近系沙河街组二段及以上地层勘探程度较高,下部沙三段勘探程度较低,仅占储量的8.3%;从圈闭类型上看,构造成因的圈闭勘探程度较高,岩性地层成因的圈闭勘探程度较低。相关研究表明[4--9],沧县隆起的物源直接发育于凹陷区深湖沉积烃源岩中,对深部断块岩性油气藏形成较为有利,且尚有2×108t的油气剩余当量位于下部沙三段的断块岩性圈闭中[3]。目前对于板南深层区块断块岩性油气藏成藏特征缺乏系统的研究,本次研究致力于解决以上问题。

1 地质概况

黄骅坳陷是渤海湾盆地中部一个中、新生代伸展构造区的次级坳陷。构造上北临燕山褶皱,西靠沧县隆起,东接埕宁隆起,大体呈SW--NE向展布,东部伸向渤海,面积为17 000 km2,其中陆地部分12 000 km2。坳陷总体向SW方向收敛,向NE方向逐渐撒开,其西南部走向NNE,向北转向NE至NEE向,以海河—新港断裂和羊三木断裂为界将坳陷分为北、中、南三个区。黄骅坳陷经历初始断陷、扩张断陷、稳定发展、衰减和坳陷5个发展阶段[4,5],相应地反映出断裂活动由弱到强再到弱,拉张速度由低到高再到低,沉积由分隔到统一,水域由小变大再变小的发育过程[6]。

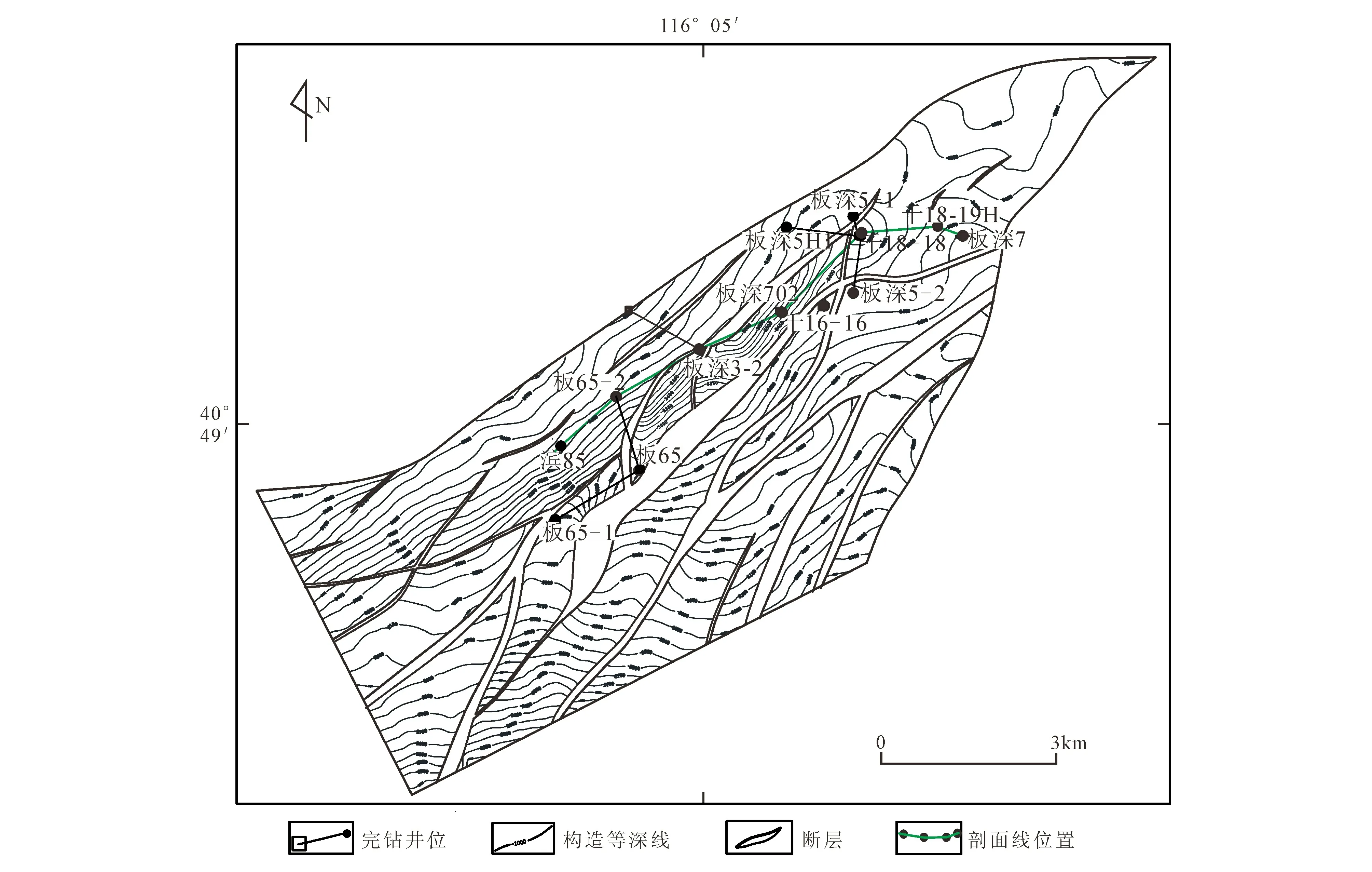

板桥凹陷位于黄骅坳陷中北部,面积约540 km2,位于沧县隆起东南,塘沽新港潜山西南,沈青庄潜山构造带东北,东南侧以北大港断裂与北大港潜山构造带相邻[7],呈NE向展布,具有西陡东缓、西断东抬的单断箕状凹陷结构特点,形成于裂陷兴盛--稳定发育期,是一紧邻沧县隆起的近源富气凹陷[8](图1)。

图1 研究区所在的板桥凹陷构造位置Fig.1 Structural location Banqiao sag

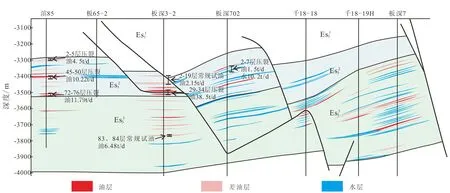

构造上为南、北、东三面被滨海断层、大张坨断层以及港八井断层所夹持的地垒块构造,是一个典型的北断南超式箕状断陷[10,11](图4)。该区块北与板桥油田已开发区相邻,南接北大港油田港中开发区。

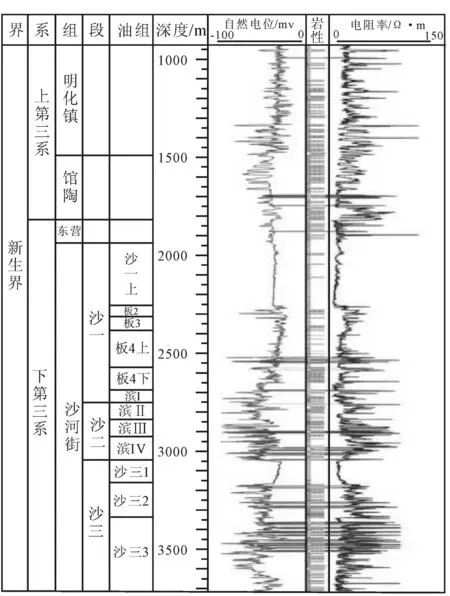

图2 研究区地层综合柱状图[8]Fig.2Comprehensive stratigraphic sequence in studied area

2 沙三段目的层沉积特征

板南深层区块沙三段沉积时期,断层控制沉积作用明显,由于沧东断层活动强烈,板桥凹陷大幅度沉降,盆外沧县隆起物源大量输入,所携碎屑物质沿断层形成近源扇三角洲沉积体系[11]。该沉积时期为断陷发育期,研究区二级断层发生活动,形成沟梁相间的古地貌形态[8]。通过对岩芯资料、测井等资料的分析得知,沙三段以扇三角洲沉积为主[12]。

2.1 沉积粒度特征

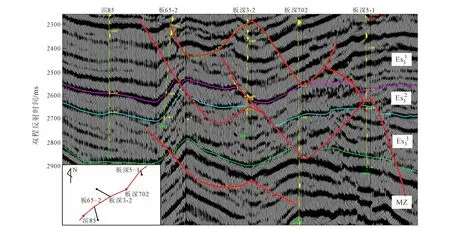

图3 过滨85-板深5--1井连井地震剖面图Fig.3 Seismic interpretation profile across Bin85 and Banshen5--1

图4 板南深层区块沙三3油组顶界构造图Fig.4 Top formation structure map in deep South--Banqiao sag

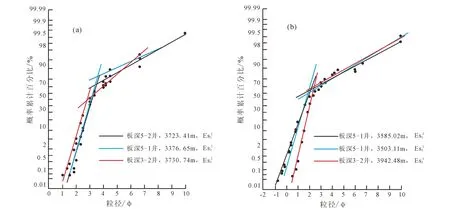

(a) 沙三2层;(b) 沙三3层图5 沙三层累计概率曲线图Fig.5 Es3 formation cumulative probability curves

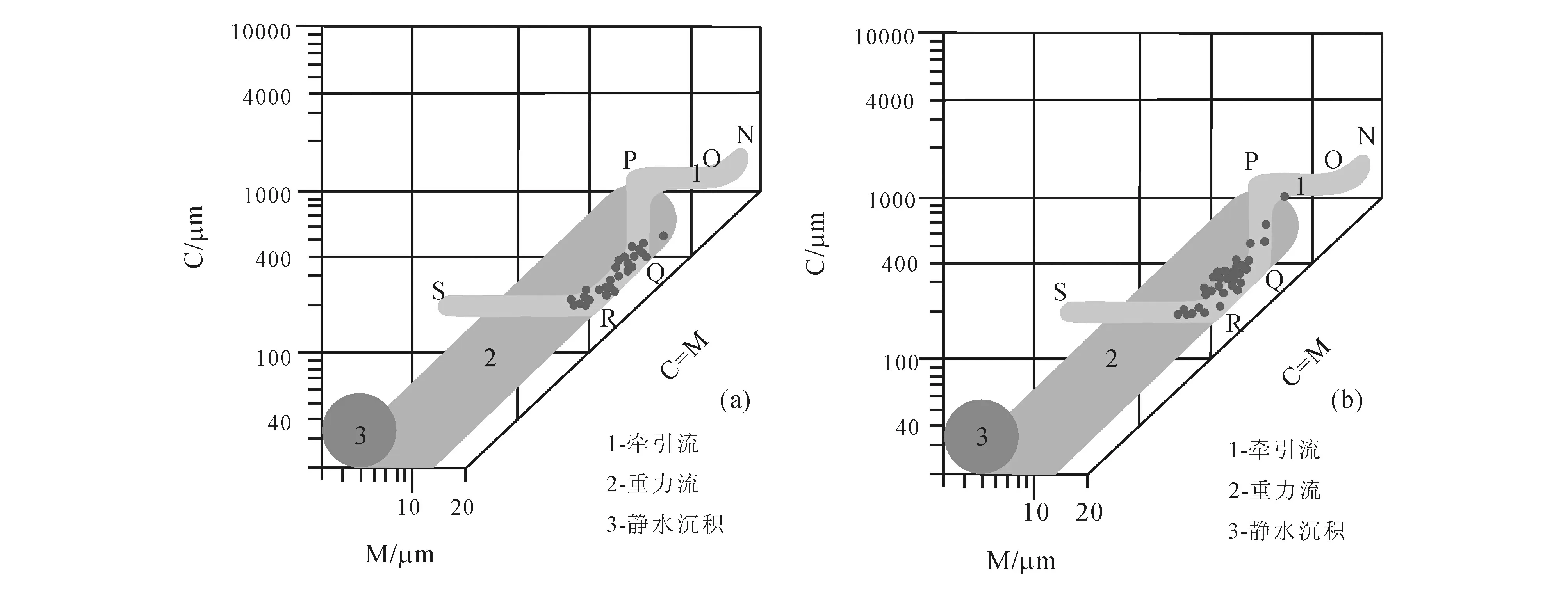

(a)沙三2层;(b)沙三3层图6 沙三层C--M图Fig.6 Es3 formation C--M diagram

2.2 微相类型

研究区目的层扇三角洲沉积微相可细分为水下分流河道,水下分流河道间湾,河口坝和滨浅湖。

(1)水下分流河道

水下分流河道沉积为陆上分流河道的水下延伸部分,具有明显的二元结构,沉积物以砂岩为主,泥质较少,底部发育冲刷面及滞留泥砾沉积,分选磨圆中等;常发育交错层理、波状层理及冲刷--冲填构造,并见有层内变形构造(图7a);测井形态上以钟型、箱型--钟型为主[15]。

(2)水下分流河道间湾

水下分流河道间湾为水下分流河道之间地区,水动力相对较弱,研究区沉积物以泥质沉积为主,含少量粉砂和细砂;常发育水平层理和透镜状层理(图7b)。

a.水下分流河道(板65--2井,3 692.6 m);b.水下分流河道间湾(板深5--2井,4 056.6 m);c.河口坝岩芯(板65井,3 192.7 m)图7 目的层岩芯照片Fig.7 Photographs of core of target layer

(3)河口坝

分布位于水下分流河道的河口处,是河水与湖水交锋最强烈的地区,沉积速率最高,沉积物主要由分选好、质纯的中细砂和粉砂组成,发育波状交错层理、块状层理(图7c)。

(4)滨浅湖

岩性较细,以泥岩为主,夹少量薄层细砂岩和粉砂岩等,沉积于湖盆没有河流或水道入湖的部位,颜色为暗棕色、棕褐色、棕色和灰色等。

2.3 沉积分布特征

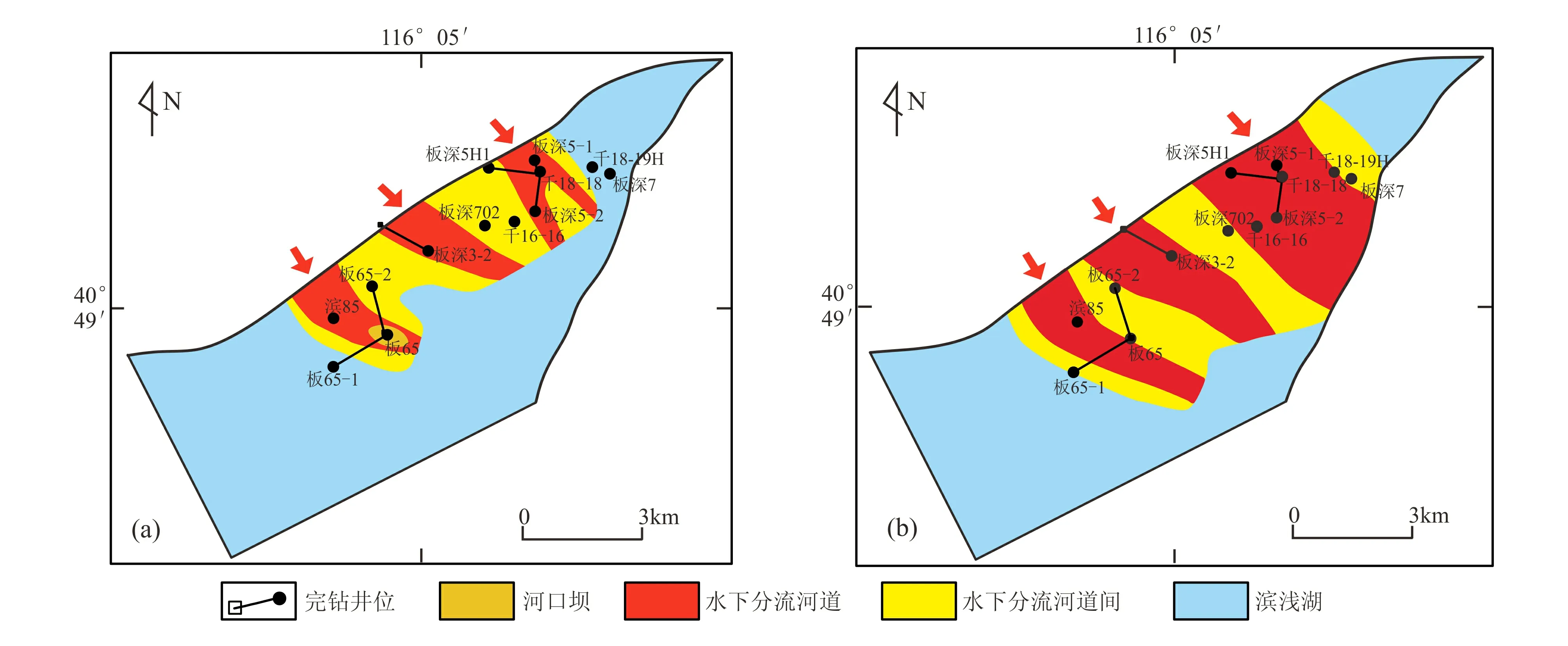

图8 研究区沙三沙三层沉积微相平面展布图Fig.8 Sedimentary microfacies distribution maps of formations

3 储层特征

3.1 砂岩特征

根据薄片资料分析得知,研究区目的层岩性主要为长石砂岩,其余主要为岩屑砂岩和长石岩屑砂岩。对陆源碎屑进行分析,其中石英、长石和岩屑的平均含量分别为28.25%,41.25%和21.85%,说明岩石成分成熟度较低。其中岩屑成分主要为火成岩岩屑,其余为少量沉积岩岩屑和变质岩岩屑。胶结类型以孔隙式为主,少量为接触式。胶结物以方解石为主,含量为12.75%,泥质为辅,含量为2.13%。通过粒度资料分析以及薄片鉴定分析可知,研究区砂岩主要为细砂岩,中砂岩与含砾砂岩,碎屑颗粒分选中等,磨圆度以次棱角--次圆为主。

研究区目的层为扇三角洲沉积,纵向特征为单砂体厚度相对较薄,不集中,试油和测井解释表明单砂体层厚度一般介于2~4 m之间,少部分砂体单层>10 m。横向上特征为砂体呈带状分布,沿物源方向呈北西--南东向分布。

3.2 物性特征

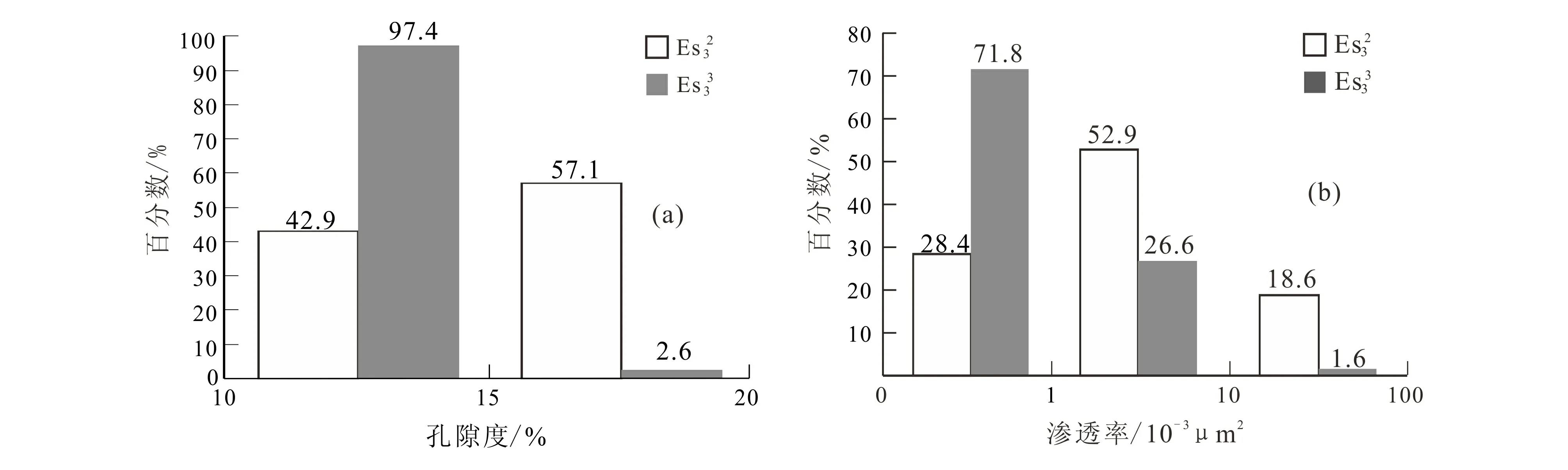

图9 目的层孔隙度(a)、渗透率(b)直方图Fig.9 Porosity(a) and permeability(b) histogram of target layer

图10 研究区滨85井—板深7井油藏剖面(平面位置见图4)Fig.10 Oil reservoir profile from Bin85 to Banshen7

4 油气藏成藏特征及分布

4.1 油藏类型

4.2 油气分布规律及生产层位优选

沙三段油气平面上主要富集在西北部靠近物源方向的水下分流河道和河口坝砂体中,以滨85、板深3--2、板深5--1和板深7井为核心,呈扇形向四周减薄。同时对钻遇沙三段的9口井进行试油测试(研究区东北部千16--16井、千18--18井、千18--19H井、板深7井目的层为下部奥陶系潜山,沙三段未进行试油测试)分析可知,试油产量>10 t/d有6层,产量<10 t/d的有7层,无产油的有7层。

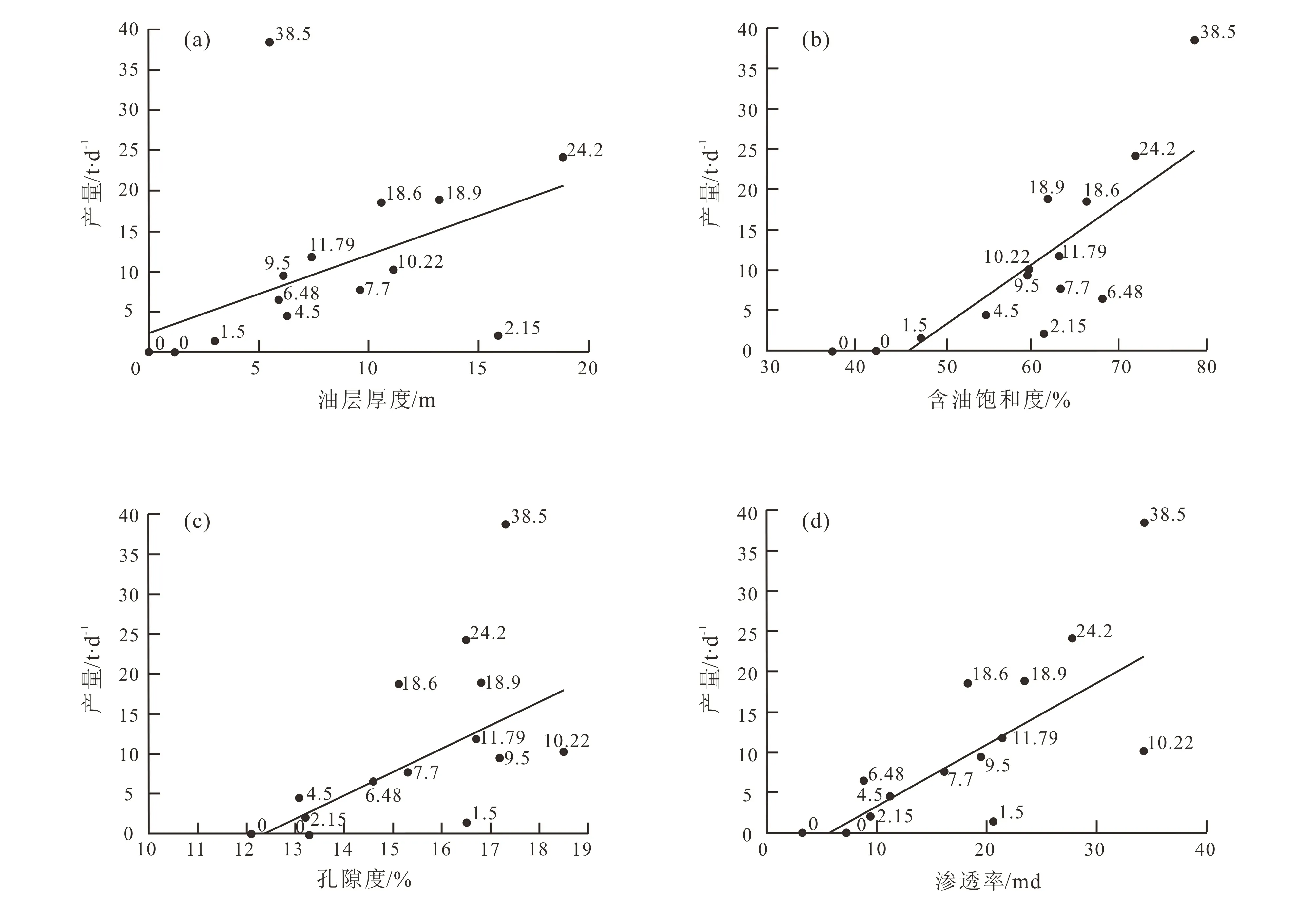

综合试油层段油层厚度、沉积相、储层物性、含油性及试油方式分别与产量进行统计,可分析出产量较高的层位特征。①生产层段油层厚度:为增加产量常进行多个小层进行合并试油。若生产层段中油层厚度太薄,一般该层产量也不会太高。对油层厚度与产量的关系分析得知,研究区基本符合油层越厚产量越高的特征(图11a)。②沉积微相:不同的沉积微相类型控制了储层的岩性、物性和分布范围,所以产量与沉积微相类型直接相关。根据前期相分析研究,对试油层位进行相统计分析,研究区试油产量>10 t/d层位共6层,其中属于水下分流河道的共5层,属于河口坝的共1层。而产量<10 t/d的和无产油的层位共14层,其中属于水下分流河道的共7层,属于水下分流河道间湾的共7层。③储层物性与含油性:对孔隙度、渗透率及含油饱和度与产量关系分析可知,产量与物性与含油性具有正相关性,物性与含油性好坏是控制产量的重要因素(图11b, 11c, 11d)。④试油方式:储层进行压裂改造可改善油气在地下的流动环境,增加一定的产量[21]。研究区部分层位产油较低或无产油,未压裂也是一个主要因素。

图11 生产层段油层厚度(a)、含油饱和度(b)、孔隙度(c)、渗透率(d)与产量的关系图Fig.11 Relationship of oil-producing sand thickness(a), oil saturation(b), porosity(c), permeability(d) with production rate

而产油较低层位或无产油的层位,普遍特征为:①试油层位油层厚度较薄,如板深3--2井102号小层油层厚度5.9 m,虽然物性较好但产量仅6.5 t/d。②沉积微相为非有利相,如板65--2井沙三140号小层沉积微相为水下分流河道间,常规试油产水0.14 t/d。③物性较差且未进行压裂作业,如板深3--2井2--19号小层储层平均孔隙度13.2%,渗透率11.4×10-3μm2,含油饱和度61.5%,常规试油仅产油2.15 t/d。

5 结论

(1)板南深层区块沙三段发育扇三角洲沉积,主要集中分布在研究区西北部。

(2)物源方向为西北方向物源,在剖面上主要呈砂泥互层的特征,砂体属于中低孔低渗储层,储层孔隙类型以次生粒间溶孔为主。