祁连山国家公园青海片区人兽冲突现状与牧民态度认知研究

2019-04-08程一凡薛亚东代云川高雅月李迪强刘洪江跃1丽1

程一凡,薛亚东,代云川,张 宇,高雅月,周 杰,李迪强,刘洪江,周 跃1,2,,李 丽1,2,,*

1 云南财经大学城市与环境学院,昆明 650221 2 云南财经大学野生动植物管理与生态系统健康研究中心,昆明 650221 3云南省高校灾害风险管理重点实验室,昆明 650221 4 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,国家林业和草原局生物多样性保护重点实验室,北京 100091 5青海省祁连山自然保护区管理局,西宁 810000

野生动物和人类之间的冲突,特别是与生活在保护区边界的人之间的冲突,在全世界都是普遍现象[1],这使人与野生动物和谐相处面临巨大挑战[2],处理人类与野生动物之间的冲突是自然保护工作者当今面临最棘手的问题之一[1]。由于我国人口的持续增长,导致野生动物栖息地不断破碎和减少,人与野生动物之间的冲突不断激化[3]。尽管已投入大量资金进行了长期研究,但仍然对造成人与野生动物间冲突的生态和社会因素缺乏深入理解[4]。野生动物造成的损失主要包括糟蹋庄稼、捕食家畜和破坏基础设施[5],且近年来国内外人与野生动物之间的冲突频次以及造成的经济损失均呈上升趋势[6]。例如,藏北羌塘地区尼玛县在1998—2005年间受损户数达到1444户,占全县户数的30%;吉瓦乡在1998—2004年间受损户虽然只有21户,但这21户的经济损失超过11万元,平均每户的损失达到5528元,普通牧户难以承受[7]。在经济欠发达或以农牧业为主的地区,居民经常承担野生动物带来的经济损失,他们或在一定程度上敌视野生动物,进而反对保护项目,影响自然保护工作的正常开展[8]。

人类是野生动物管理的主体之一,其思想的复杂性和背景的多样性使人的管理成为野生动物管理和保护中最困难的任务[9]。在过去的20年里,了解当地社区的态度、需求和愿望的重要性越来越受到研究人员、保护机构和保护区当局的重视[10]。当地人对野生动物的态度是保护工作中越来越重要的因素,态度研究越来越多地被用作评价公众对保护措施的理解、接受和影响的工具。目前已有一些态度研究,这些研究被广泛应用于评价公众对保护措施的理解、接受和影响程度,以及为制定新的管理策略提供信息[11-13]。这些研究结果指导了野生动物保护政策的制定,缓解了人类与野生动物之间日益加剧的冲突。然而,在一个保护区内,态度可能会有所不同,并受到许多因素的影响。人与野生动物冲突会严重破坏自然保护区的完整性,制定有效的冲突缓解策略需要了解冲突模式、涉及的物种以及居住在受保护地区边界附近的当地人的态度[14]。特别是考虑到人类的态度和行动最终决定了冲突的进程和解决办法,有必要对人兽冲突的社会层面进行科学调查[15]。了解牧民的态度可能产生的影响,以及牧民所采取的行动[16],分析与野生动物生活在一起的牧民态度认知被认为是加强野生动物管理和缓解人兽冲突的关键所在[17]。牧民作为生态环境保护者和人兽冲突直接受害者,需要充分了解由牧民视角如何看待人兽冲突,其态度认知和建议对减缓冲突并合理规划、建设祁连山国家公园尤为重要。

祁连山是我国西部重要生态安全屏障,生态区位重要,生物多样性丰富,是雪豹、狼、棕熊等珍稀野生动物的重要栖息地和高原野生动物迁徙的重要廊道。祁连山国家公园是中国十个国家公园体制试点之一,公园总面积5.02万km2,其中,青海片区面积1.58万km2,占总面积的31.5%,涉及德令哈市、祁连县、天峻县和门源县4县(市)19个乡镇57个村4.1万人[18]。该地区生活着以放牧为生的藏族和回族原住民,放养的牲畜与野生动物活动区域发生重叠,人兽冲突现象不断。但该地区缺少牧民对人与野生动物冲突态度认知的相关研究,牧民们对动物肇事的态度认知模糊不清。本文对位于祁连山国家公园青海片区范围内祁连县(野牛沟乡、扎麻什乡、央隆乡)和天峻县(龙门乡、苏里乡)的人兽冲突现状、牧民对野生动物的态度和认知进行了问卷调查,分析该地区的人兽冲突强度和规律,了解当地牧民对于野生动物肇事的容忍度,以期为缓解祁连山地区人兽冲突提供参考,并且为祁连山国家公园的建设管理提供科学依据。

1 研究方法

1.1 研究区域

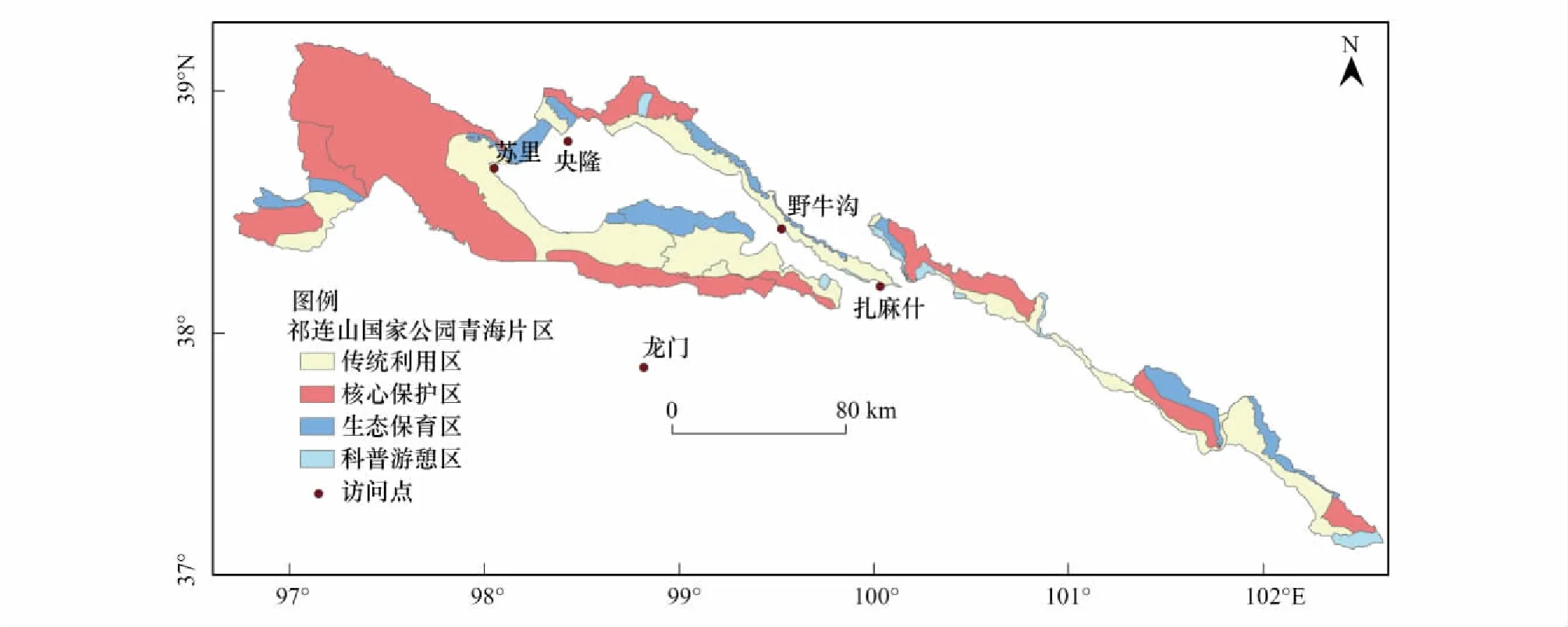

祁连山国家公园青海片区位于青海省的东北部、青藏高原边缘,平均海拔在4000m以上,主要保护对象为湿地、冰川、珍稀濒危野生动植物及其森林生态系统。年平均气温-5.3℃,年平均降水量84.6—515.8 mm,属于大陆性高寒半湿润山地气候。主要保护对象为湿地、冰川、雪豹和棕熊等珍稀濒危野生动植物及其森林生态系统。祁连山国家公园青海片区(图1)涉及的4县(市)经济总量小,人均水平低,生产方式落后。区域内各县多以传统的农牧业和种植业为主,周边产业结构单一而且低下,以粮食生产和牧业生产为支柱的资源依赖型初级产业占绝大比重。涉及的4.1万人中有原住居民10664人,居住地涉及9乡(镇)24村。广大农牧民长期受传统养殖和种植方式等影响,固守原有的产业模式,散居在草原和耕作条件相对较好的沟谷地带,区域内城镇化水平仅为18%,其发展进程远低于54%的全国平均水平。

图1 研究区域及访问点Fig.1 Research area and investigation point

1.2 数据处理

祁连山国家公园青海片区牧民态度认知调查问卷均由调研人员实地走访调查,与牧民访谈并详细记录,记录内容包括:(1)牧民的性别、年龄、家庭人口和放牧年数等基本信息;(2)2014—2016年牧民放养牲畜被野生动物捕食详细情况,包括大致肇事地点、数量和野生动物种类;(3)牧民对野生动物态度认知:牧民所认为的野生动物对人身安全、对家畜和对放牧3个方面的影响程度;(4)牧民所认为对野生动物应该采取的管理措施和牲畜保护措施等信息。首先统计出祁连县和天峻县野生动物肇事情况(表1和表2),分析两个县城肇事特点与差别;按照种类、肇事月份进行分类,分析祁连县肇事频率在月份上的变化(图2);然后根据牧民对野生动物肇事态度认知,分析野生动物对牧民三方面的影响情况(图3—图5);根据牧民们选择的牲畜保护措施,分析牧民现有的防护程度;按照牧民认为的野生动物管理措施,分析牧民认为应该对肇事野生动物的控制程度(图6和图7)。最后对比两个县城动物肇事不同情况,区分肇事严重程度,同时将研究区域对比青藏其他地区肇事情况,为青海祁连山牧民提前做好防范措施提供建议。

2 结果

2.1 肇事情况分析

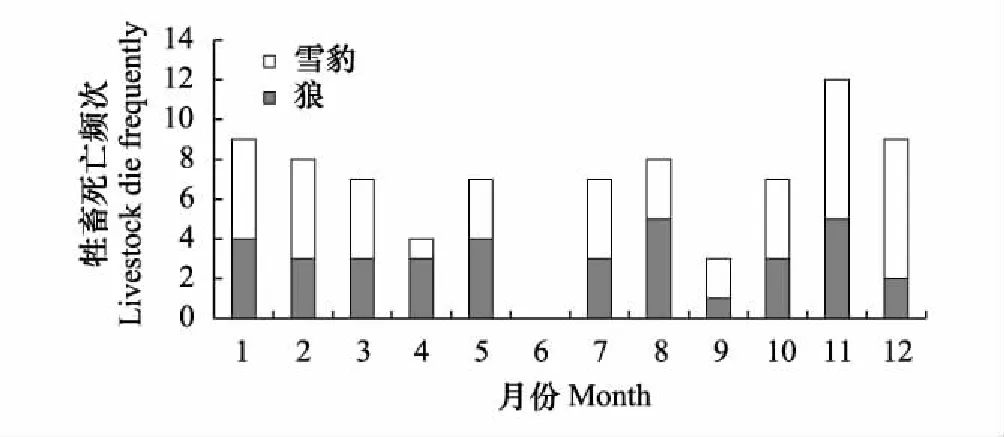

图2 祁连县野生动物肇事月份差异图Fig.2 Livestock death frequency

经统计,共访谈基层牧民109户,收回109份有效问卷,其中祁连县(野牛沟乡、扎麻什乡、央隆乡)50份,天峻县(龙门乡、苏里乡)59份。祁连县2014—2016年一共发生81起牲畜死亡事件,11月—次年2月是事故高发月,这几个月一共发生38起牲畜死亡事件,占比为46.91%;其次是5月和8月,这两个月一共发生10起牲畜死亡事件,占比为18.52%。肇事野生动物主要是狼和雪豹,在所有肇事事件中雪豹肇事45次,狼肇事36次,雪豹肇事频次明显高于狼。8月和11月是狼的主要肇事月份,一共发生了10次;而雪豹的肇事月份相对比较平均,主要是11月—次年3月,一共发生了15次,平均每个月肇事5.6次(图2)。

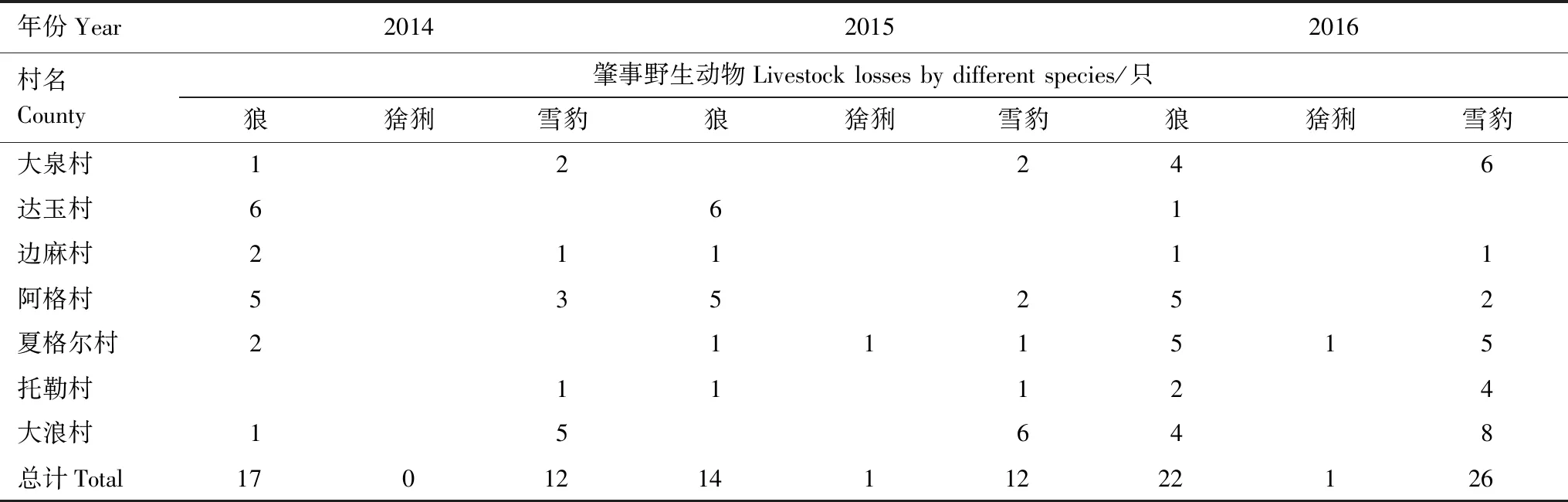

根据访问的祁连县3个乡数据显示,3年间共发生105起动物肇事事件,狼肇事率最高(n=53),为50.48%,雪豹肇事率(n=48)为47.62%,猞猁肇事率很低只发生两起,同时该县城棕熊分布较少,没有发生过棕熊肇事事件(表1)。

表1 祁连县野生动物肇事情况统计表

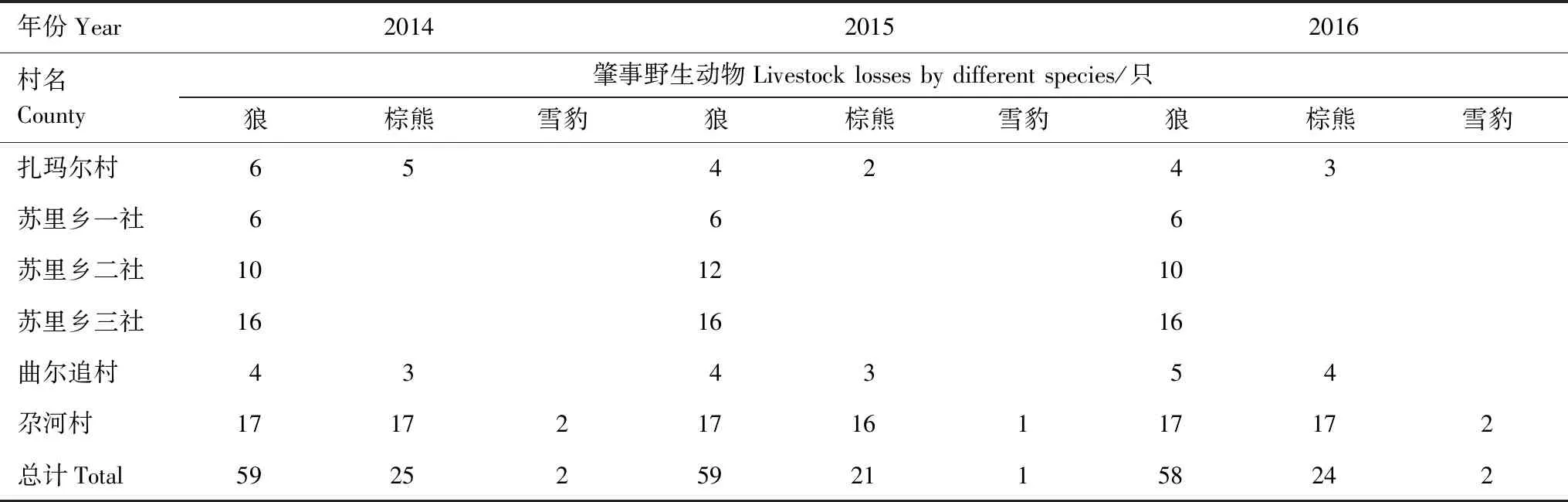

2014—2016年天峻县野生动物肇事则更严重,有包括棕熊在内的肇事事件一共发生251起(表2),其中尕河村(n=106)肇事最为高发,占比42.23%。狼的肇事率最高,2014年(n=59)肇事率为68.6%,2015年(n=59)为72.84%,2016年(n=58)为67.44%。棕熊肇事率仅次于狼,三年间一共肇事70次。

2.2 牧民态度和认知

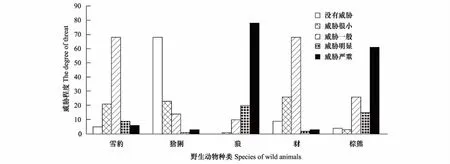

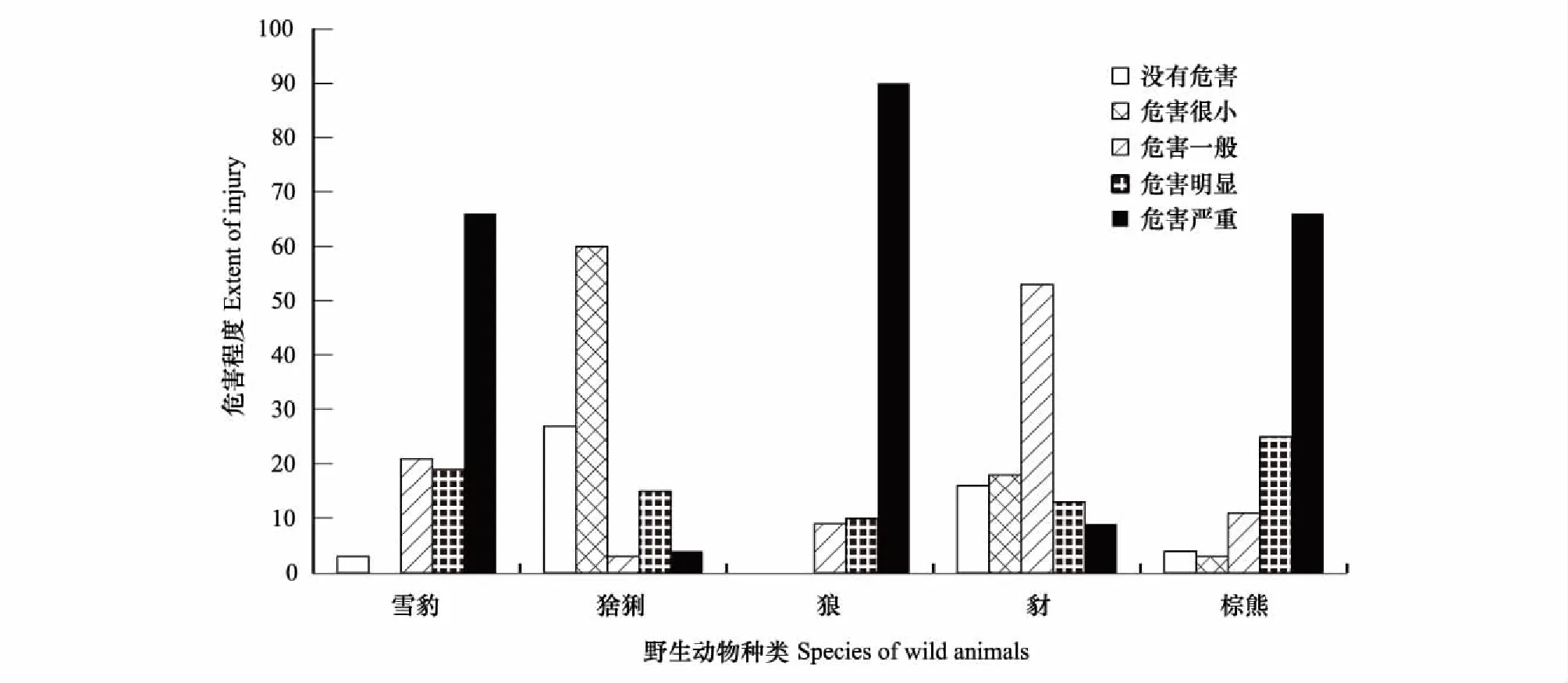

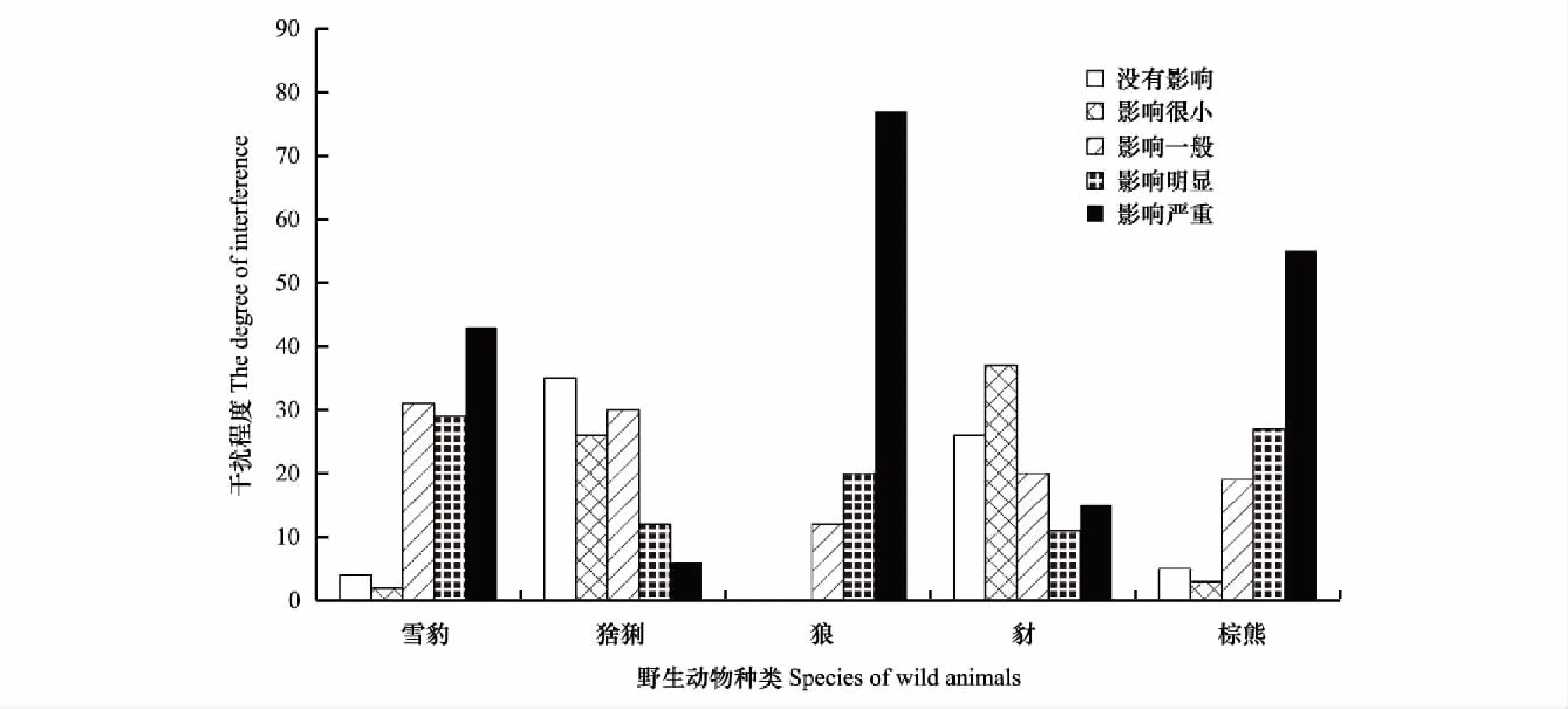

问卷调查分析结果显示,肇事野生动物主要包括雪豹、猞猁、狼、豺和棕熊。在威胁程度明显或严重的动物中(图3),最多的是狼和棕熊,绝大多数牧民(n=98)认为狼对人身安全威胁明显或严重,比重为89.9%,同时有69.72%(n=76)的牧民认为棕熊的威胁比较大;在危害家畜程度明显或严重的动物中(图4),最多的是狼、棕熊和雪豹,比重分别是91.74%(n=100)、83.49%(n=91)和77.98%(n=85);在对影响放牧程度明显或严重的动物中(图5),最多的是狼、棕熊和雪豹,有88.99%(n=97)的牧民认为狼干扰放牧最严重,其次是棕熊,有75.23%(n=82)的牧民认为棕熊一定程度上影响放牧,雪豹则有66%(n=72)的牧民认为它影响放牧,这也是牧民选择影响最低的野生动物。

表2 天峻县野生动物肇事情况统计表

图3 不同物种对人身安全的威胁程度 Fig.3 The threat of personal safety to different species

图4 不同物种对牲畜的危害程度Fig.4 Degree of damage to livestock by different species

图5 不同物种对放牧的影响程度Fig.5 The degree of influence to grazing by different species

综合以上五种野生动物肇事情况,选取肇事严重程度前两名的野生动物。受访牧民选择认为威胁人身安全明显或严重(图3)的人数是198人,选择狼的占比49.5%(n=98),选择棕熊的占比38.4%(n=76);选择认为危害家畜明显或严重(图4)的人数是317人,选择狼的占比31.55%(n=100),选择棕熊的占比28.7%(n=91),选择雪豹的占比26.8%(n=85);选择认为影响放牧明显或严重(图5)的人数是295人,选择狼的占比32.88%(n=97),选择棕熊的占比27.52%(n=82),选择雪豹的占比24.16%(n=72)。综合3种牧民态度认知结果表明牧民认为狼威胁最为严重。

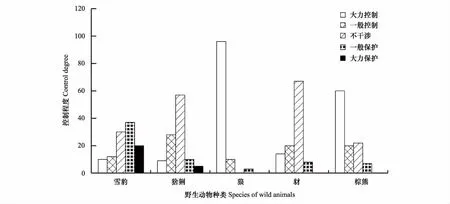

与牧民态度认知一致,牧民们几乎都认为(97%,n=106)狼的数量需要大力控制,其次是棕熊(73%,n=80)。有超过一半的牧民(52%,n=57)认为雪豹在一定程度上需要保护(图6)。

图6 对野生动物应采取的管理措施Fig.6 Management measures that should be taken for wild animals

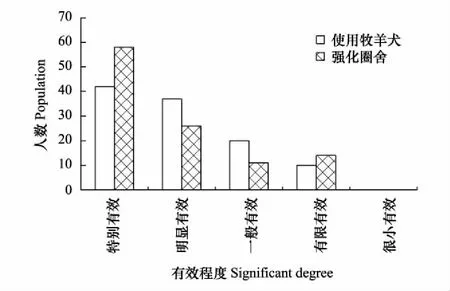

图7 不同防范措施效果图Fig.7 Effect diagram of different preventive measures

对防范措施问卷分析结果显示(图7):当地牧民主要选择牧羊犬和强化圈舍对生态环境和草场植被没有破坏的传统方法,而且普遍认为这两种方法有效。结合当地放牧政策实施情况,主要是减畜计划奖励、畜牧品种改良补贴和草原生态奖补,这些政策都是偏向生态保护、鼓励牧民减少放牧数量提高放牧效率,而没有针对防范野生动物的奖励措施。因此建议考虑对受到侵害的牧民给予适当补偿,同时要求牧民加强牲畜管理,做到提前预防。

3 讨论

3.1 祁连山国家公园青海片区人兽冲突类型和特征

祁连山国家公园青海片区人兽冲突主要类型是以棕熊、狼和雪豹为代表的野生动物伤害家畜、干扰放牧,以及棕熊威胁牧民人身安全。狼和雪豹两种动物肇事月份并不完全一致:狼的肇事月份主要是1、2月,主要是因为生活在高海拔的狼在4月交配,怀孕期为63d左右[19],狼需为怀孕提前准备食物,且1、2月祁连山天气寒冷,牧民们对牲畜疏于管理;雪豹除了4月和9月以外,肇事频率和次数要远远大于狼,这与牧民态度认知调查的结果不相符。主要原因是牧民对狼比较警觉并提前采取预防措施,防止狼伤害放养的家畜;而雪豹作为珍稀保护动物,保护等级高于狼,其文化形象总体上正面积极[20],牧民对雪豹相对放松,从而给了雪豹肇事机会。

对比青藏其他地区人兽冲突研究,多以藏棕熊为研究对象,原因是棕熊通常能够在与保护区接壤的人类聚居区找到容易获得的食物来源,导致这种冲突往往在保护区及其周围更常见,并影响牧民的正常生活[21]。藏棕熊是杂食性动物,较食肉动物肇事类型多样,除了捕食家畜外,更多的体现为损毁房屋、家具和粮食等[22]。牧民与藏棕熊之间的冲突多发生在夏季,原因是夏季牧民外出放牧,牧民将过冬给养放置于冬窝子的库房内,棕熊进入库房内寻找食物,不仅破坏了房屋结构,也增大了藏棕熊致人伤亡的风险。在三江源国家公园的治多县当曲村,藏棕熊每年造成的经济损失达97.86万元,占年总收入的80.7%,平均每人每年986元,约56.9%的年收入因藏棕熊等野生动物的行为而损失掉[23];在云南白马雪山自然保护区,经统计,2003—2008年间,塔城片区共发生野生动物肇事事件72起,从肇事的野生动物种类来看,黑棕熊肇事率最高,达61起,占总肇事数的84.7%,其中导致家畜损失的肇事56起[24]。因此人与棕熊的冲突类型多样,主要包括伤害家畜、损毁房屋和危及人身安全。白马雪山人与棕熊的冲突同样发生在夏季,6月—9月是事故高发期,11月—次年4月是低发期。

祁连山的牧民以养羊为主,这与祁连山相对较低的海拔和草场特性、牧民习惯等均有关系;而同为藏区的三江源则以饲养牦牛为主,这是因为绵羊和山羊相对于牦牛体型较小,容易被食肉动物捕食,需要更加细心的照料和放牧管理,同时义务教育的普及使得当地牧民改变了传统上孩子放牧的方式,从而更缺乏放牧的劳力。在过去的五年中,有70%的牧户由于此原因放弃养羊,减少马匹,仅饲养牦牛。相对于其他食肉动物,棕熊并不是牛羊的主要威胁,牧民对棕熊捕食牛羊的情况抱怨程度低,棕熊造访和破坏房屋这一现象才会被牧民认为可能伤害到人身安全而更加不可容忍[25]。再加上采取了有效的保护措施,食肉动物种群的恢复,保护区的人类活动大幅减少,也可能加剧人与野生动物之间的冲突。因此在三江源,棕熊被牧民们认为是必须严格防范的野生动物。

3.2 祁连山国家公园青海片区人兽冲突缓解对策建议

祁连山国家公园青海片区的人兽冲突现状与三江源地区、云南白马雪山自然保护区存在一定程度的区别。在祁连山,无论是从人身威胁还是伤害家畜程度方面牧民都认为狼比棕熊更严重,可能是因为祁连山的棕熊数量相比较少,同时牧民饲养以羊为主的家畜,羊相比牦牛更容易被狼捕食。而且羊作为祁连山牧民收入的主要来源,一旦受到伤害,他们的经济收入会受到严重影响,所以对狼或者棕熊捕食羊的行为容忍度很低。这也从侧面反映出在祁连山棕熊入户破坏房屋、直接偷食牧民食物的现象还不突出,牧民很大程度上只担心野生动物捕食家畜。相比三江源棕熊入户甚至伤人事件日益频出,祁连山国家公园应提前做好预防工作。即使棕熊目前还没有高频次地出现在牧民的家中,从牧民自身角度依然要加强防护,定期检查自己的围栏结实程度,及时修复破损处,尽量不要在冬窝子里存放食物,迫不得已必须存放的要用钢制箱子存储。为预防棕熊入户伤人,在少数棕熊活动突出的地方适当考虑生态移民。从牧民集体角度来看,现在越来越多的人认识到,以社区为基础的解决方案可能更为恰当[26]。理解社区对人类与野生动物冲突的脆弱性、抵抗力和适应能力的一个主要障碍是缺乏对冲突的考虑,冲突往往是复杂和根深蒂固的当地事件,受到人们的态度和行为以及潜在的社会紧张关系的控制[4]。因此,应以社区为单位,加强基层服务设施、通信设施建设,鼓励牧民加入社区信息资源共享平台,共享野生动物肇事、草场野生动物分布等信息,帮助牧民提升放牧效率,减少损失。

在问卷结果中发现祁连县的牧民没有人选择棕熊作为伤害家畜的野生动物,而在天峻县棕熊与狼有着几乎相同的肇事频次,因此针对不同的区域制定不同的野生动物防范方法。在祁连县针对狼建立更为牢固的草栅围栏,规范放牧行为,在狼活跃的草场区域和季节紧盯家畜,积极使用牧羊犬,防止狼靠近羊群;针对天峻县的棕熊,要加强牧民防熊教育,普及防熊知识,远离棕熊活跃区域,牧民们严控进入棕熊栖息地,引入国外防熊喷雾,最大限度保护牧民的生命安全。结合祁连山国家公园体制试点建设的政策契机,构建生态环境监测评估体系,结合社区建立数字化监管平台,制定统一的监测评价方案。任何防范措施的成功都需要牧民充分参与野生动物管理决策,同时向牧民宣传自然保护的意义。着重在人兽冲突严重的区域开展狼和棕熊种群数量调查,明确牧民活动区域与栖息地之间的关系,增设生态管护公益岗位,使牧民参与到国家公园的生态保护管理中。

通过建立国家公园,可以在保护生态系统完整性的前提下,强化自然资源有效保护和合理利用[27],将自然保护区及周边区域进行资源整合,完善和优化保护区的功能区划,形成“大保护区”的治理格局[20]。任何可能的政策解决方案都应努力建立一个适当的决策管理过程[28],管理机构应建立多元化的生态补偿机制,防止单一的生态补偿方式(即资金补偿),优先考虑牧民的替代生计[29],以建设祁连山国家公园为平台,按照可持续发展能力和资源状况,引导各类功能区探索具有区域特色的发展模式[30],形成野生动物分布区社区经济与野生动物保护相互促进的良性循环[31]。在对财产损失的风险和经济估值进行定量分析的基础上,建立多利益相关方保险赔偿制度,将为加强野生动植物与社区的共存做出重大贡献[32]。