沉积岩中总有机碳测定前的预处理方法

2019-04-08徐国盛崔恒远梁浩然

周 平, 徐国盛, 崔恒远, 梁浩然

(成都理工大学 油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都 610059)

0 引 言

烃源岩评价一直是石油地质与地球化学研究的重要内容之一,也是油气资源评价的关键环节[1-2],总有机碳(Total Organic Carbon, TOC)的含量是生油岩研究中的一个基础指标,它可用于确定生油岩、计算生油量、推测石油初次运移方向等。沉积岩中TOC的测定方法发展至今大致分为湿化学法、高温灼烧法和酸处理法。湿化学法是用强氧化性试剂作为有机质消化液,使用氧化剂处理样品,可直接测定生成的CO2[3],也可通过氧化剂的消耗量间接得出TOC含量[4]。高温灼烧法是通过某温度下沉积物燃烧的失重来表示有机质含量,不同的学者根据样品的差异采用的灼烧温度多数在400~600 ℃[5-7]。酸处理法,用酸液去除样品中的无机碳后,在高温氧气流中燃烧,使TOC转化为CO2,经红外检测器检测并给出TOC的含量[8]。其中,湿化学法需要消耗大量的氧化剂,易造成环境污染,且部分稳定性高的有机质氧化不完全,其精确度遭到质疑[9]。高温灼烧法温度控制十分重要,此法中高镁碳酸盐会在400 ℃以下发生分解[12],且部分稳定的有机物须在1 050 ℃以上才能被氧化[9],故此法不易控制。酸处理法在用酸处理无机碳的过程中也会造成部分可溶性有机质的溶解[10],但相对来说操作简单且易控,故在沉积岩TOC的测定中得到广泛应用,而酸处理法中最常使用的酸是无氧化性的盐酸[11-12]。

国家标准的酸处理法[13]缺少很多细节性描述,如盛样的容器、洗样的方式等,其用酸处理的时间需数小时,烘样需要12 h以上,再加上洗样等时间,需要36 h以上方能预处理完批量样品(不计磨样时间)。本文从酸浓度、酸处理时间及洗样方式等实验条件及细节方面对酸处理法进行了改进,使其在22 h左右就可批量预处理完样品,并降低了部分成本。所有实验均在油气藏地质及开发工程国家重点实验室完成,样品的TOC值由美国Leco公司生产的型号为CS230的碳硫分析仪进行测定,仪器以氮气作为载气,加纯氧,实验所用样品为取自四川盆地北部须家河组的灰色泥灰岩和灰绿色泥岩。

1 主要实验条件的选择

1.1 样品粒径及称样质量

沉积岩样品的颗粒大小会影响到碳酸盐的去除程度,对有机碳的测量结果产生影响[14]。理论上,颗粒越小,其比表面积越大,与液体接触的面积越大,反应越容易完全,而且,颗粒较大时也会影响部分含碳矿物包裹体的释放程度[15]。在沉积岩中TOC的测定标准(GB/T 19145—2003)中建议的粒径<0.2 mm(80目以上),但有研究表示,样品粉碎至200目(约0.074 mm)时实验结果会产生差异[14],可能是因为颗粒过于微小时空气的流动会导致部分颗粒的漂浮损失。因此,碎样粒径应在0.074~0.2 mm(-80~+200目)之间,但考虑到碎样粒径越小,越易受到空气流动的影响,因此将样品研磨粉碎至-80~+100目(0.15~0.2 mm)最佳。

根据多次的实验,灰岩由于碳酸钙含量较高,称样质量应为1.0 g左右;泥岩(硅质泥岩除外)中的可溶性碳酸盐含量也较高,称样质量为0.8 g左右;砂岩中的碳酸盐成分较少,称样质量为0.6 g左右。

1.2 酸浓度及溶样时间

如果在几次加入酸后没有进一步发泡,则认为该反应是完全的[16]。盐酸处理碳酸盐时的温度宜在常温下进行,因为沉积岩中碳酸盐与盐酸的反应属于放热反应,升高温度不利于反应的进行。而且,温度的升高会导致盐酸溶解度的下降,即温度的升高会导致盐酸的挥发,因而不利于反应的进行。添加盐酸的量必须足够高以除去所有的碳酸盐,盐酸浓度是影响分析结果的一个重要因素,本文采用沉积岩中TOC的测定标准(GB/T 19145—2003)中规定的浓度,即分析纯盐酸按HCl∶H2O=1∶7(体积比)配制。

关于溶样时间,在碳酸盐基本除尽的前提下,减少酸和碳酸盐之间的反应时间,以提高精度[17]。喻涛等[11]认为1.0 mol/L的过量盐酸条件下,碳酸盐的大量分解在6 h之前已基本完成。而国家标准规定的浓度略高于此浓度,因此,本文用纯盐酸与水按1∶7配置的过量盐酸溶样6 h,每隔2 h加酸搅拌振荡。

1.3 烘干温度及时间

烘干样品的方式主要有加热烘干和真空冷冻干燥,祝孟博等[18]认为干燥方式对不同类型样品中TOC含量值的测定没有明显的影响,而真空冷冻干燥成本较高且不易控制,因此烘干样品的方式以加热烘干为好。吴夏等[14]使用的烘干温度与沉积岩中总有机碳的测定标准(GB/T19145—2003)中建议的烘干温度相同,均为60~80 ℃,其指出部分低相对分子质量的有机质在接近100 ℃时挥发或升华从而影响测定结果。Nieuwenhuize等[16]指出对于新鲜的碎屑来说,最好在70 ℃下干燥样品,以防止挥发性有机化合物的任何潜在的损失。通过实验表明,样品在70 ℃下烘干10 h左右就已经干燥完全。

2 实验步骤改进

2.1 碎样及称样

带好一次性手套后,将研磨均匀后的样品依次过80目和100目的筛网得到粒径为0.15~0.2 mm的样品各10 g以上,尽量避免接触样品。根据样品类型用电子天平秤称取0.5~1.0 g试样(可称取多份),精确至0.1 mg,然后将样品从称量纸上转移至100 mL烧杯中。此过程耗时约1~2 h。

2.2 溶 样

在实验台上向盛有试样的100 mL烧杯中缓慢加入60 mL纯盐酸与水按1∶7配置的盐酸溶液,用磁力搅拌子搅拌后常温下放置2 h,若仍有气泡产生则多加入20 mL的盐酸溶液,并用磁力搅拌子搅拌后再次放置2 h(若无气泡则轻微振荡后继续静置),如此至反应满6 h,溶样过程中液体不得溅出。此过程耗时约6~7 h。

2.3 洗样及烘干

用干净的移液枪将静置于实验台上的烧杯内的酸液缓慢移除至10 mL以下,注意不要引起液面的晃动。然后在擦拭干净的药匙辅助下将试样及里面的酸液由烧杯口缓慢倒入离心管(≥20 mL)中,倾倒完全后用3~5 mL的蒸馏水清洗药匙、烧口壁部及底部两次并将清洗后的液体倒入离心管中。离心沉淀后,用移液枪缓慢移除上层清液后再次加入蒸馏水离心沉淀,如此清洗2或3次后即至中性(用pH试纸检测)。移除离心管上层清液(留少量液体),用擦拭干净的药匙(或细玻棒)轻轻搅动离心管底部,使样品再次悬浮在液体中后,将样品和蒸馏水转移至已称重(记为g1)的瓷坩埚(碳硫分析专用,使用前应置于马福炉中,在900~1 000 ℃灼烧2 h)中,注意液体不要溢出瓷坩埚。此过程耗时约2~3 h。

待玻璃皿中瓷坩埚内的液体从底部渗完后,将玻璃皿中的液体倒掉并用棉花擦干水渍,瓷坩埚再次置于玻璃皿中一起入烘箱,在瓷坩埚上方覆盖一层吸水纸以防样品污染烘箱内的其他物品。样品在70 ℃下烘10 h(1夜)后取出并称重(记为g2),进样质量即为g2-g1,待入仪器。此过程耗时约10~11 h。

3 实验结果探讨

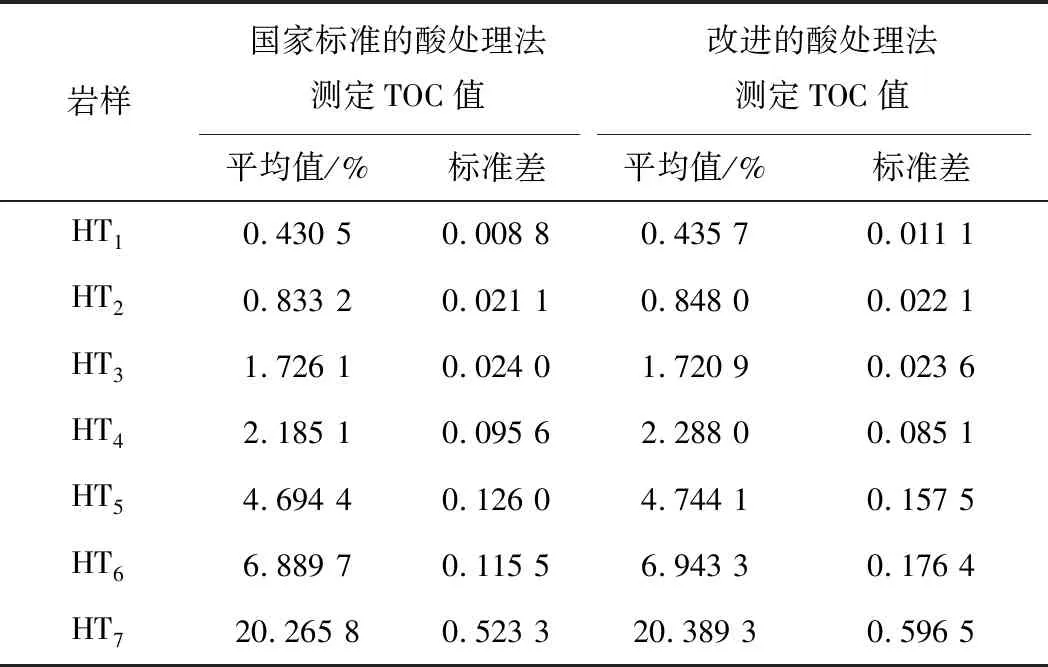

按照国家标准的重复性要求中提供的不同的TOC值范围,选择有代表性的灰岩或泥岩样品,分为HT1~HT7号样,分别代表国家标准的精密度要求中的TOC值各相应水平。以HT1号样为例,其TOC值相应水平小于0.5,准确称取HT1号平行样品6个,等分为两组,一组用国家标准的酸处理法预处理样品;另一组用改进的酸处理法预处理样品。样品预处理完后,进仪器测量TOC值,每组均取平均值,结果见表1。

表1 预处理样品的TOC值

表2 TOC各相应水平(m)的r

注:m为2次或2次以上测定的平均值

由表1、2知,HT1号样的TOC平均值小于0.5,其

0.577 4=0.040 4%

HT2号样的TOC平均值在0.5~1.0之间,其

0.577 4=0.052 0%

HT3号样的TOC平均值在1~2之间,其

0.577 4=0.075 1%

HT4号样的TOC平均值在2~3之间,其

0.577 4=0.098 1%

HT5号样的TOC平均值在3~5之间,其

0.577 4=0.138 6%

HT6号样的TOC平均值在5~10之间,其

0.577 4=0.248 3%

HT7号样的TOC平均值大于10,其

0.577 4=0.463 0%

对表1中每组样品分别用改进的酸处理法与国家标准的酸处理法预处理后测定的TOC平均值进行单因素方差分析,其样本间的差异由抽样误差所致的概率P>0.05,表明两种方法的测定结果无显著性差异。另外,两种方法对同一样品TOC测定值的标准差均小于1,表明数据很集中,准确度较高。

4 结 论

(1)对实验条件进行了改进,将样品研磨粉碎至-80~+100目(0.15~0.2 mm)最佳;用纯盐酸与水按1∶7配置的过量盐酸溶样6 h,每隔2 h加酸搅拌即可将碳酸盐去除完全;样品在70 ℃下烘干10 h左右就已经干燥完全。

(2)对改进的酸处理法作了描述,例碎样时样品依次过80目和100目的筛网,溶样时每隔2 h加酸检验并用磁力搅拌子搅拌,用离心方式洗样,移液枪移除上层清液并用pH试纸检测中性,烘样时在瓷坩埚上方覆盖一层吸水纸等,此法耗时由原36 h以上缩短为22 h左右即可批量预处理完样品(不计磨样时间)。